- •Раздел I. Понятие и значение римского частного права

- •1.1. Понятие и системы римского частного права

- •Взаимодействие систем римского частного права.

- •2.Отличие права частного от права публичного

- •3.Значение римского права

- •Раздел II. Источники римского частного права

- •2.1. Понятие и виды источников римского права

- •(4.)2.2. Кодификация римского права

- •Раздел 3. Учение об иске. (6.)3.1. Общее понятие о процессах

- •7. Понятие и виды исков

- •8. Особые средства преторской защиты

- •9. Исковая давность. Законные сроки

- •Раздел 4. Лица

- •10. Понятие и виды лиц по римскому праву. Правоспособность лиц

- •11. Правоспособность и дееспособность римских граждан

- •12. Правовое положение латинов и перегринов

- •13.Правовое положение рабов и вольноотпущенников

- •Правовое положение колонов

- •14. Правовое положение юридических лиц

- •Раздел 5. Семейные правоотношения

- •15. Брак и семья по Римскому праву

- •17. Личные и имущественные отношения между супругами

- •18. Правоотношения родителеи и детей

- •Раздел 6. Вещные права

- •19.Понятие вещных и обязательственных прав.

- •6.2. Владение и держание

- •21. Понятие права собственности

- •6.4. Содержание права собственности

- •22. Виды собственности

- •6.6. Приобретение права собственности

- •23. Прекращение права собственности

- •25. Защита прав собственности.

- •26. Права на чужие вещи

- •Понятие и виды сервитутов

- •29.Залоговое право

- •Раздел 7. Обязательственное право

- •7.1. Понятие и субъекты обязательств

- •7.2. Основания возникновения обязательств

- •7.3. Понятие и виды договоров

- •7.4. Условия действительности договоров

- •7.5. Способы выражения воли в договоре

- •7.6. Содержание договора

- •36. Заключение договора

- •7.8. Замена лиц в обязательства

- •7.9. Обязательства со множественностью лиц

- •7.10. Исполнение обязательства

- •7.11. Ответственность должника за неисполнение обязательства

- •7.12. Возмещение вреда (убытков)

- •41. Прекращение обязательств.

- •Раздел 8. Отдельные виды обязательств

- •8.1. Вербальные (устные) контракты

- •8.2. Литтеральные (письменные) контракты

- •8.3. Реальные контракты

- •8.4. Консенсуальные контракты

- •8.5. Безыменные контракты

- •8.6. Пакты

- •8. 7. Обязательства как бы из договора (квазидоговорные обязательства)

- •8.8. Обязательства из деликтов

- •Отличие деликтных обязательств от договорных.

- •49. Обязательства как бы из деликтов (квазиделиктные обязательства)

- •Раздел іх. Наследственное право

- •9.1. Понятие и виды наследования

- •9.2. Наследование по завещанию

- •51. Наследование по закону

- •58. Завещательный отказ

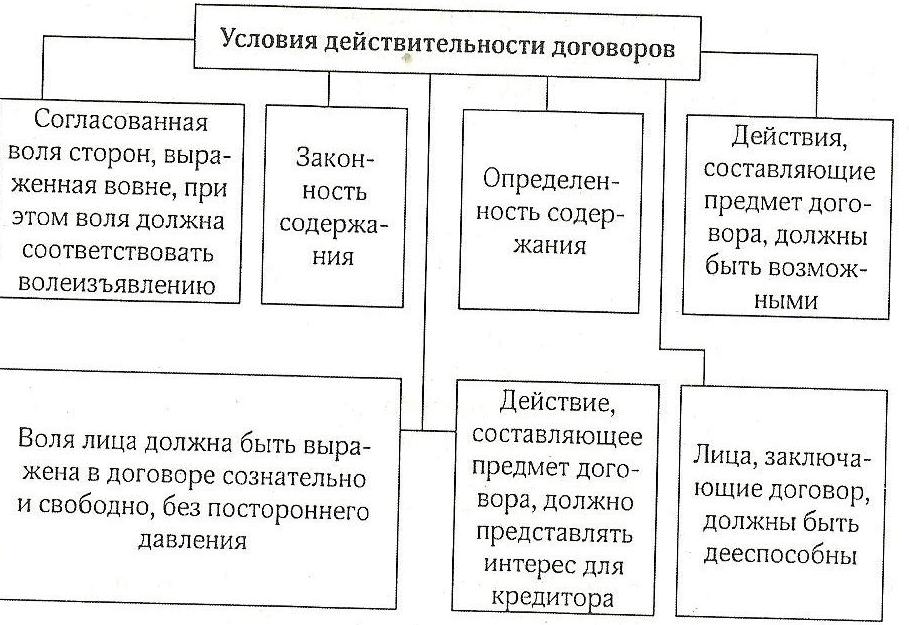

7.4. Условия действительности договоров

Воля - это внутреннее желание лица совершить сделку.

Волеизъявление - внешнее выражение намерения лица. В договоре воля сторон должна быть выражена в определенной форме, т.к. с внутренним решением лица, пока оно не получило внешнего выражения, не могут связываться юридические последствия, поскольку это решение не известно окружающим.

Если стороны в договоре неудачно выразили свою волю, так что она не соответствовала их подлинной

воле, то в древнейший период приоритет отдавался волеизъявлению, выяснения подлинной воли сторон не проводилось. В классический период стали учитывать именно волю сторон, если ее можно было установить из содержания договора.

Особые трудности возникали, когда расхождение между волей и волеизъявлением было у одной стороны, а другой стороне они остались неизвестны, и она заключала договор именно с учетом волеизъявления первой стороны, т.е. в данном случае договор заключался фактически под влиянием заблуждения - неправильного представления лица о фактических обстоятельствах дела, которые побудили его совершить сделку. Влияние заблуждения на действительность договора зависело от того, можно ли поставить в вину данному лицу то, что оно выразило не ту волю, которую имело на самом деле. Если расхождение между волей и волеизъявлением произошло по вине лица, выразившего волю, то оно считалось связанным таким содержанием воли, как его могла понять другая сторона. Если же это расхождение произошло без вины лица, выразившего волю, то оно могло оспорить сделку в судебном порядке.

Воля лица должна быть выражена в договоре сознательно и свободно, без постороннего давления. Если договор был заключен под влиянием обмана или принуждения, то лицу, пострадавшему от таких

действий, предоставлялись специальные иски для того, чтобы оспорить заключенную сделку. Под обманом понималось умышленное введение контрагента в заблуждение, с целью побудить к заключению сделки, противоречащей его интересам. Принуждение к заключению договора могло выразиться в прямом физическом насилии либо в угрозе (психическое давление) применения насилия.

Чтобы угроза привела к признанию сделки недействительной, необходимо было, чтобы угроза была:

1. противозаконной (не имела значения угроза обратиться в суд);

2. реальной, т.е. угрожавший действительно имел возможность привести угрозу в исполнение;

3. по содержанию угроза должна быть существенной.

Лицо, пострадавшее от сделок, заключенных под влиянием обмана или принуждения, могло предъявить иск к лицу, применившему обман или принуждение, а также к тем лицам, у которых находилось имущество, выбывшее из обладания собственника при подобных обстоятельствах. Если ответчик отказывался добровольно удовлетворить иск, взыскание производилось в судебном порядке в четырехкратном размере причиненного ущерба.

Содержание договора должно соответствовать закону. Не могли быть предметом договора действия, нарушающие нормы права, противоречащие морали или «добрым нравам». Так, недействительным

признавалось обязательство не вступать в брак, поскольку оно противоречило морали и «добрым нравам».

Договор должен иметь определенное содержание, хотя обязательства в Риме и делились на определенные и неопределенные. Различие между ними состояло в том, что в определенных обязательствах их содержание с полной ясностью и точностью указывалось в самом договоре. В неопределенных обязательствах давался лишь критерий, с помощью которого можно установить Содержание обязательства (вещь продается по цене, которую определит Тиций), или указывался круг предметов, из числа которых должник обязан предоставить какой-то один (продается ваза или кувшин), т.е неопределенные обязательства до некоторого момента не отличаются полной точностью и определенностью, но в общих чертах они все-таки определены.

Действие, составляющее предмет договора, должно быть возможным.

Невозможность могла быть:

1. физическая (вычерпать море);

2. юридическая (продать вещь, изъятую из оборота);

3. моральная (обязательство исполнить роль сводни).

Обязательство с невозможным для исполнения предметом признавалось недействительным. Если заключенное по всем правилам обязательство становилось невозможным для исполнения впоследствии, ввиду изменения обстоятельств, то судьба этого обязательства зависела от того, несет ли должник ответственность за наступление обстоятельств, повлекших невозможность исполнения обязательства. Если эти обстоятельства наступили по вине должника, то он должен был возместить убытки кредитору. Если же эти обстоятельства возникли не по вине должника, то обязательство считалось прекращенным ввиду невозможности исполнения, и должник освобождался от ответственности.