- •1.Классификация капитального ремонта магистральных трубопроводов

- •2.Виды ремонта магистральных трубопроводов и их специфика

- •3. Структура ремонта магистральных трубопроводов

- •1. Подготовительные работы

- •2. Земляные работы

- •3. Подъем трубопровода и очистка от старой изоляции

- •4. Сварочно-восстановительные работы

- •5. Изоляционно-укладочные работы

- •6. Испытание отремонтированного трубопровода

- •4.Приоритетные участки для капитального ремонта магистральных трубопроводов.

- •5. Методы ремонта линейной части магистральных трубопроводов

- •6. Технологии выполнения аварийно-восстановительных работ

5. Изоляционно-укладочные работы

Изоляционно-укладочные работы выполняют в следующей последовательности: окончательная очистка наружной поверхности трубопровода, нанесение грунтовки (праймера), нанесение нового изоляционного покрытия, укладка трубопровода на дно траншеи или подсыпка отремонтированного участка с подбивкой грунта под трубопровод.

6. Испытание отремонтированного трубопровода

При капитальном ремонте магистральных трубопроводов следует производить:

очистку полости, испытание на прочность и проверку на герметичность газопровода при ремонте с заменой труб;

испытание на прочность и проверку на герметичность трубопровода при ремонте с выполнением сварочно-восстановительных работ и заменой изоляционного покрытия или только с заменой изоляционного покрытия.

Испытание отремонтированных участков следует производить гидравлическим способом.

В исключительных случаях (отсутствие потребных объемов воды большие перепады высот и т.п.) допускается испытание пневматическим способом при условии принятия необходимых мер безопасности, особенно при производстве пневмоиспытаний участков, расположенных в энергетических коридорах, в зонах минимальных расстояний от зданий и сооружений, пересечений с другими газонефтепроводами и коммуникациями и т.д.

Под гидравлическим испытанием понимается испытание на прочность и проверка на герметичность трубопровода путем создания в неработающем отремонтированном участке трубопровода внутреннего давления выше максимального рабочего в течение определенного времени с использованием воды в качестве испытательной среды.

Трубопроводы должны испытываться согласно проекту по специальной рабочей инструкции, составляемой строительно-монтажной организацией и заказчиком по каждому конкретному трубопроводу с учетом местных условий производства работ.

Для проведения гидравлических испытаний должна быть оборудована надежная связь по всей трассе испытываемого участка (при отсутствии бесперебойной связи проведение испытаний не допускается).

В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода входят:

подготовка к испытанию;

заполнение трубопровода водой, удаление воздуха;

подъем давления до испытательного;

испытание на прочность;

сброс давления до проектного рабочего;

проверка на герметичность;

сброс давления до 0,1-0,2 МПа (1-2 кгс/см2);

удаление воды из трубопровода.

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания на прочность трубопровод не разрушился (не открылись крупные свищи и трещины), а при проверке на герметичность давление осталось неизменным и утечки отсутствовали.

4.Приоритетные участки для капитального ремонта магистральных трубопроводов.

Основными критериями ранжирования участков ЛЧМТ при определении приоритетности их вывода в капитальный ремонт следует считать:

Степень важности трубопроводов по функциональному назначению.

Техническое состояние трубопровода.

Условия эксплуатации трубопровода.

Оценка последствий вывода участка трубопровода в капитальный ремонт.

Развитие приоритетности вывода участков ЛЧМТ в капитальный ремонт заключается в определении очередности вывода участков магистральных трубопроводов в ремонт по критерию 1.

В первую очередь подлежат выводу в ремонт те участки трубопроводов, возможные аварии на которых будут связаны с опасностью для жизни людей. К приоритетным участкам капитального ремонта могут быть отнесены следующие участки магистральных трубопроводов:

проходящие в непосредственной близости от мест компактного проживания и деятельности людей;

в пределах территорий КС, НС, ГРС, СПХГ и ПРГ, нефтебаз;

транспортирующие нефть и газ на экспорт;

на переходах через автомобильные и железные дороги, пересечениях с воздушными линиями электропередач напряжением 500 кВ и более и др.

Развитие приоритетности вывода участков ЛЧМТ в капитальный ремонт по критерию 2 должно учитывать срок эксплуатации трубопровода, состояние металла и изоляционного покрытия труб, сведения о коррозии и отказах трубопровода.

Приоритетность участков по критерию 3 должна учитывать условия эксплуатации участка трубопровода, подлежащего выводу в ремонт, а именно:

конструкцию трубопровода (диаметр и толщину стенки труб, метод укладки, глубину заложения, наличие балластировки);

технологический режим эксплуатации (рабочее давление и температуру, производительность);

природно-климатическую зону прохождения трубопровода (вечная мерзлота, болота, горные районы, морские акватории и др.);

наличие переходов через искусственные и естественные препятствия;

размеры охранной зоны трубопровода (нарушение минимально допустимых расстояний прохождения трассы);

параметры функционирования ЭХЗ.

Развитие приоритетности по критерию 4 должно учитывать оценку последствий вывода участков ЛЧМТ в капитальный ремонт, исходя из:

- объемов возможных недопоставок нефти и газа;

- затрат на ликвидацию последствий возможной аварии;

- затрат на капитальный ремонт с учетом недопоставок нефти и газа.

Основным принципом ранжирования капитального ремонта является ранжирование в два этапа.

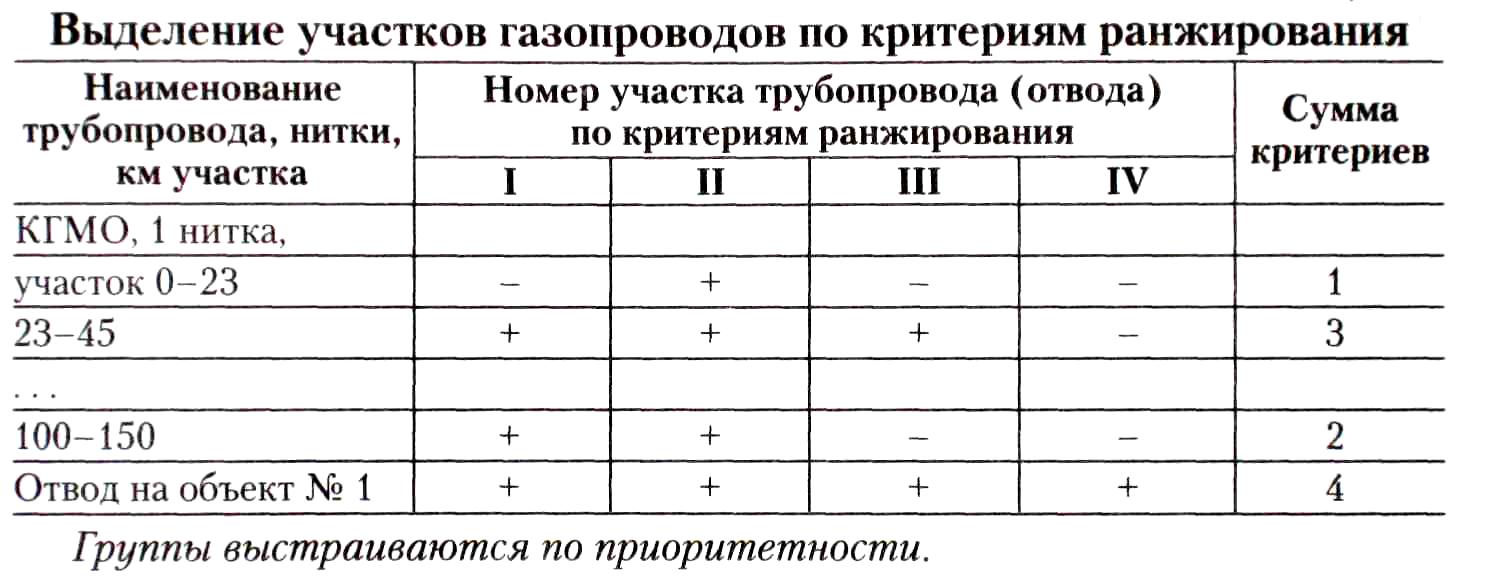

На первом этапе необходимо выполнить оценку участков трубопроводов, подлежащих выводу в ремонт, по каждому из четырех указанных выше критериев. В результате все участки будут разделены на четыре группы (табл. 1).

Табл.

1

Табл.

1

В группу П1 попадают участки, набравшие четыре критерия, в группу П2-3, ПЗ-2 и П-4 - один критерий.

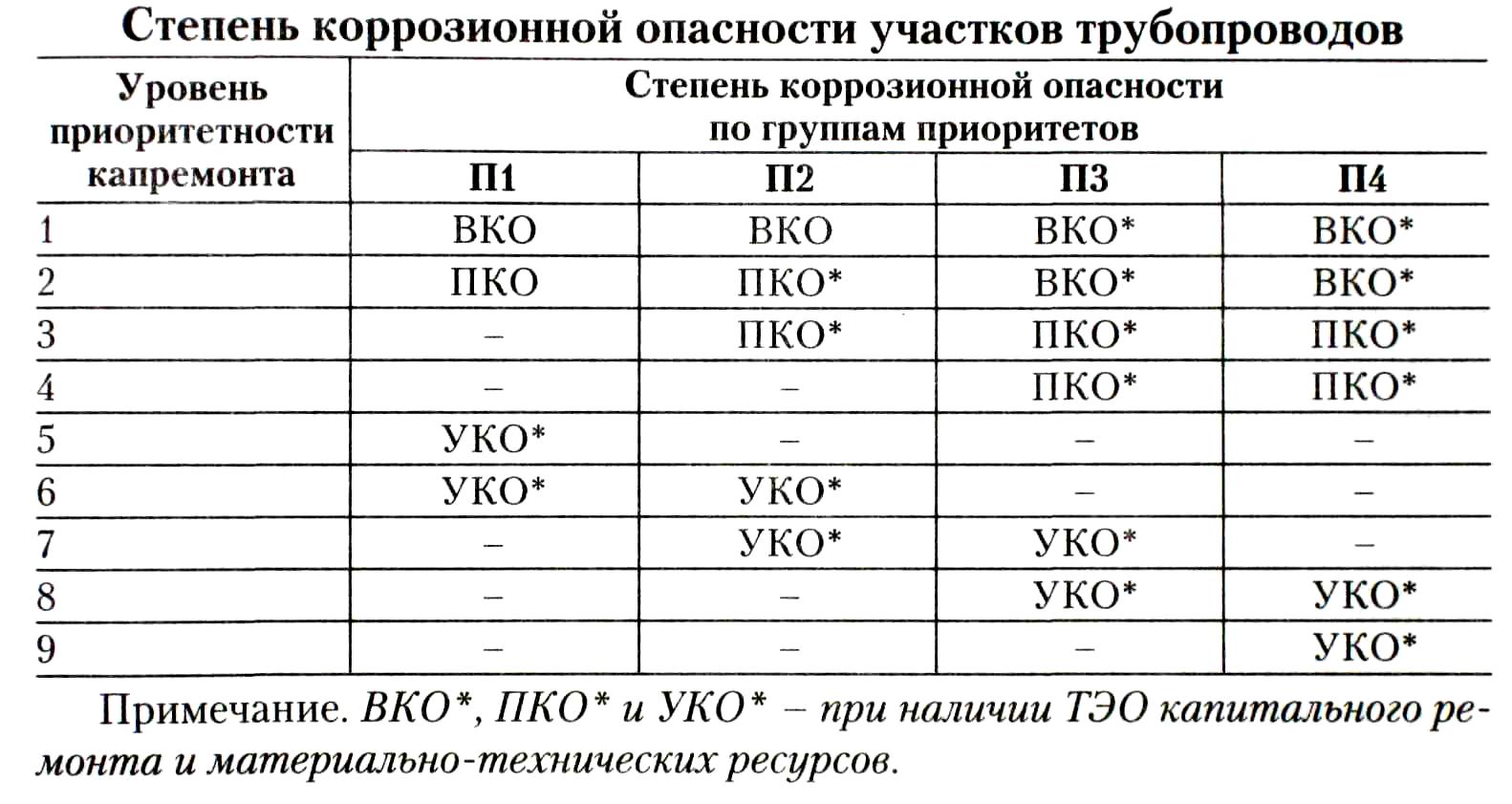

Вторым этапом является ранжирование всех четырех групп участков по степени коррозионной опасности с выделением участков высокой коррозионной опасности (ВКО), повышенной коррозионной опасности (ПКО) и умеренной коррозионной опасности (УКО). Дальнейшая дифференциация участков трубопроводов проводится по таблице 2.

Табл.

2

Табл.

2