- •Нейрофизиология соматосенсорной системы

- •Кожа как сенсорная система.

- •Нейрофизиология сенсорных путей спинного мозга

- •Физиология тройничного нерва

- •Функциональные характеристики афферентных волокон тройничного нерва.

- •Таламический и корковый уровни анализа кожно-кинестетической информации.

- •Эффекты разрушения сенсорных полей коры.

Таламический и корковый уровни анализа кожно-кинестетической информации.

Ядра вентробазадьного таламуса переключают информацию о прикосновении, давлении, движении в суставах.

Обработка этой информации на уровне специфических таламических ядер организована по принципу соматотопии и модальности.

В отличие от этого для нейронов интраламинарных ядер, заднего и ретикулярного таламических ядер, к которым подходят волокна спиноталамических трактов, характерна обширная конвергенция ряда модальностей, включая болевую.

Соматосенсорная кора имеет два подразделения: SI (первичная соматосенсорная область) и SII (вторичная соматосенсорная область).

SI у приматов занимает переднюю часть теменной доли, включая дно и заднюю стенку центральной борозды.

Другая, менее изученная, область — SII — лежит на передней стенке сильвиевой извилины.

Кроме этого, соматосенсорные сигналы достигают нейронов моторной прецентральной коры (поля 4, 6) и поле 5 (ростральная теменная кора).

Области SI и SII тесно связаны между собой. Поле 5 получает основной вход от латерального заднего таламического ядра, а также пространственно организованный вход от полей 1 и 2.

Известно также, что симметричные зоны коры включая области SI и SII, связаны между собой через мозолистое тело.

В области SI коры выделяют несколько зон, соответствующих полям За, ЗЬ, 1 и 2 (по Бродману).

Нейроны поля За получают информацию от мышечных и суставных рецепторов, нейроны поля 2 — от глубоких структур (возбуждаются при сдавливании' кожи и практически не реагируют на легкое прикосновение).

В отличие от этого нейроны поля ЗЬ реагируют на легкое прикосновение к коже, сгибание отдельных волосков. Нейроны поля 1 реагируют как на кожную стимуляцию, так и на стимуляцию глубоких структур.

Характерным для сенсорных и моторных полей коры является организация нейронов, участвующих в обработке однородной информации, в вертикальные колонки. Например, нейроны одной колонки области SI реагируют на стимулы одной модальности.

Эффекты разрушения сенсорных полей коры.

Избирательное разрушение поля 3 приводит к тому, что, например, обезьяна на ощупь не способна отличать мягкий предмет от твердого, шероховатую поверхность от гладкой, выпуклую от вогнутой.

Разрушение поля 2 нарушает способность различать форму у предметов. Например, невозможно было обучить обезьяну отличать при ощупывании квадрат от ромба.

Разрушение поля 1 вызывает достаточно легкий дефицит в дискриминации рельефа поверхности при ощупывании.

Было сделано заключение, что повреждение SI (в состав которой входят указанные поля) приводит не только к дефициту пространственного различения (например, определение величины углов, характера поверхности — вогнутая или выпуклая и др.), но и к дискриминации временных событий.

Например, обезьяна была не способна различать осцилляции различной частоты, приложенные к поверхности кожи.

Основные результаты экспериментальных исследований были подтверждены клиническими наблюдениями больных с поврежденной постцентральной областью коры. У таких больных нарушалась дискриминация размера и формы предметов.

Например, больные не могли отличить на ощупь овал от параллелепипеда (в клинике это нарушение носит название астерогнозис).

Как у человека, так и у обезьяны при повреждении постцентральной коры страдает кинестезия, что проявляется в резком ухудшении способности оценивать положение конечности при пассивном или активном ее перемещении.

Страдает также оценка силы, приложенной к руке. Ощущение боли и температуры при этих повреждениях коры сохраняется.

При поражении вторичных отделов постцентральной коры у больных возникают своеобразные явления «афферентной апраксии».

Они проявляются в том, что больной не способен выполнять тонкие дифференцированные движения.

При поражении аналогичных зон левого (доминантного) полушария с распространением на нижние отделы (область представительства лица, губ и языка) кинестетическая апраксия может проявляться в нарушении движений речевого аппарата (афферентная моторная афазия).

Нарушения проявляются в невозможности найти положение губ и языка, необходимые для артикуляции соответствующих звуков. Больные смешивают близкие артикулемы, например заменяют «б» или «п» на «м».

Другими словами, больные смешивают акустически разные, но близкие по артикуляции буквы. При этих поражениях коры страдает также и письмо. Больной может вместо слова «халат» написать «хадат» или «ханат».

Считают, что такие симптомы являются результатом нарушения афферентной основы движения.

Тельце Мейснера

Шванновская

клетка миелин

Шванновская

клетка миелин

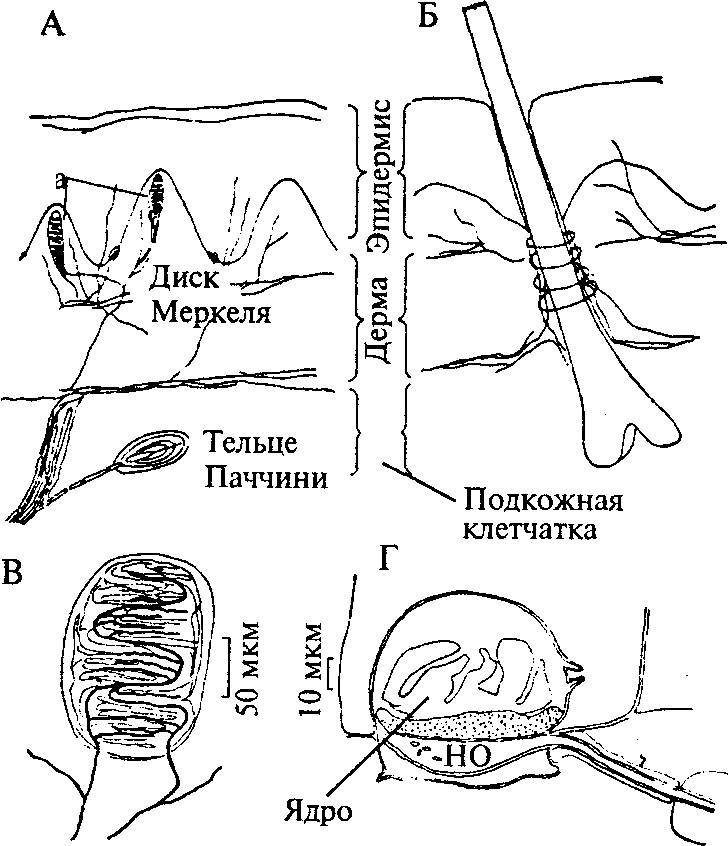

Рис. 6.20. Форма и положение некоторых рецепторных органов в коже.

А — свободные нервные окончания находятся в эпидермисе и непосредственно под ним, тельца Мейснера — в дермальных складках, а диски Меркеля — у основания эпидермиса. Тельца Паччини обычно не обнаруживаются в собственно коже, а встречаются в рыхлой соединительной ткани под ней. Обратите внимание на две нервные сети — одну в верхнем слое дермы, а другую в слое между дермой и подкожной тканью; Б — вблизи волоса одни нервные волокна проходят параллельно его стержню, другие образуют вокруг него спирали. Эти волокна по большей части происходят из глубокого нервного сплетения;

В — схема тонкого строения тельца Мейснера. От каждого такого тельца отходит несколько чувствительных волокон. Внутренняя часть такого органа состоит из соединительных листков, между которыми заложены ветвящиеся окончания чувствительных волокон;

Г — диск Меркеля у основания эпителиальной клетки эпидермиса. Специализированная клетка (клетка Меркеля) с дольчатым ядром заключает в себе нервное окончание (НО), которое частично окружено оболочкой из шванновской клетки. У основания клетки Меркеля виден мешочек гранул. У покрытых шерстью млекопитающих диски Меркеля организованы в гроздья, которые находятся в куполообразных возвышениях — осязательных тельцах Пинкуса—Игго.

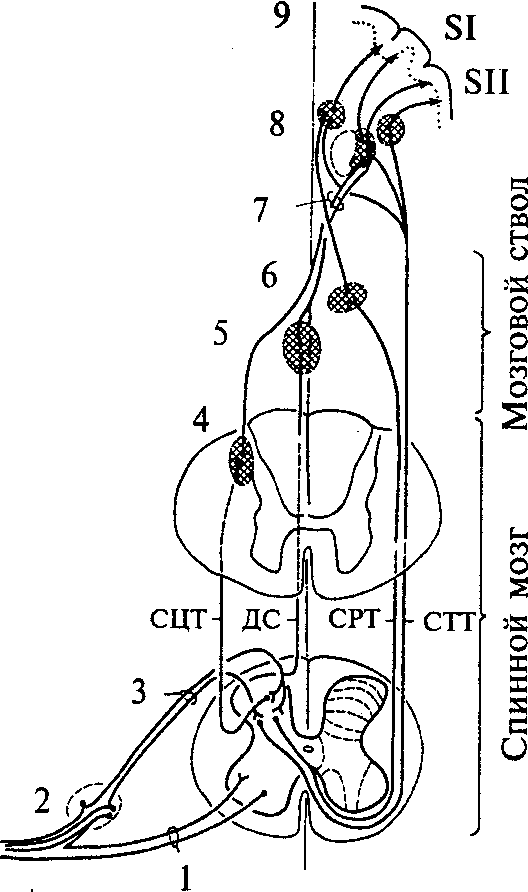

Рис. 6.21. Схема основных восходящих путей спинного мозга.

Все крупные миелинизированные и большинство немиелинизированных волокон входят в состав дорсальных корешков, небольшое число немиелинизированных волокон входят через вентральные корешки; ДС — дорсальные столбы; СЦТ — спиноцервикальный тракт;

СРТ — спиноретикулярный тракт; СТТ — спиноталамический тракт. Сенсорные переключательные ядра в таламусе включают вентральное заднелатеральное ядро, заднее ядро и интраламинарное ядро; SI, SII — первичные и вторичные проекционные зоны в коре больших полушарий; 1 — передний корешок; 2 — спинальный ганглий; 3 — задний корешок; 4 — латеральное шейное ядро; 5 — ядра задних столбов; 6 — ретикулярная формация; 7 — медиальная петля; 8 — таламус; 9 —кора.

Кролик Кошка

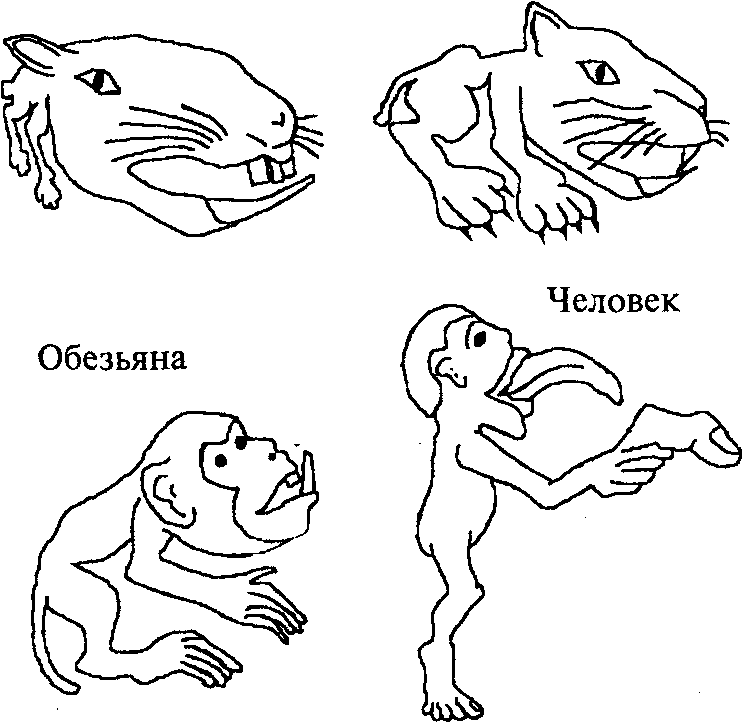

Рис. 6.22. Сенсорное представительство тела в сенсорных полях коры больших полушарий. Размеры представительства отдельных частей тела пропорциональны плотности их иннервации.

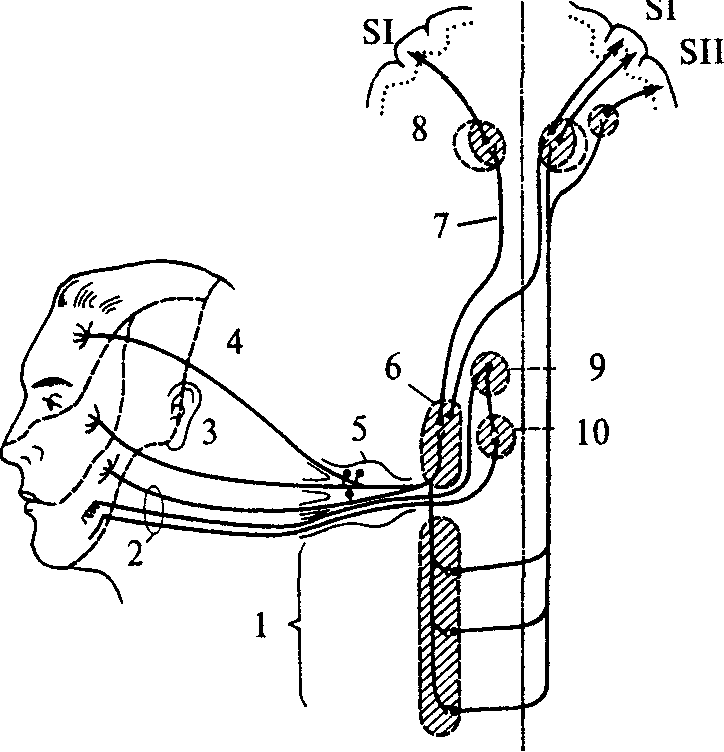

Рис. 6.23. Схема тригеминальной системы человека.

1 — спинальное ядро; 2 — нижнечелюстная ветвь; 3 — верхнечелюстная ветвь; 4 — глазничная ветвь; 5 — полулунный ганглий; 6 — главное сенсорное ядро V нерва; 7 — тригеминальный лемниск; 8 — таламус; 9 — мезэнцефалическое ядро V нерва; 10 — моторное ядро V нерва.