- •Вопрос21

- •Вопрос 22

- •Вопрос23

- •Вопрос 24

- •Вопрос 25

- •Вопрос26

- •Вопрос 27 Гигиеническое обучение и воспитание в условиях детского садика и школы. Проведение уроков здоровья.

- •Вопрос 28

- •Вопрос29

- •Вопрос 43

- •I. Жалобы больного.

- •II.Анамнез настоящего заболевания.

- •III. Анамнез жизни больного.

- •I. Осмотр.

- •II. План и последовательность осмотра полости рта.

- •III. Самые распространенные клинические системы обозначения зубов.

- •Роль кальция в профилактике стоматологических заболеваний

Вопрос 28

Вопрос29

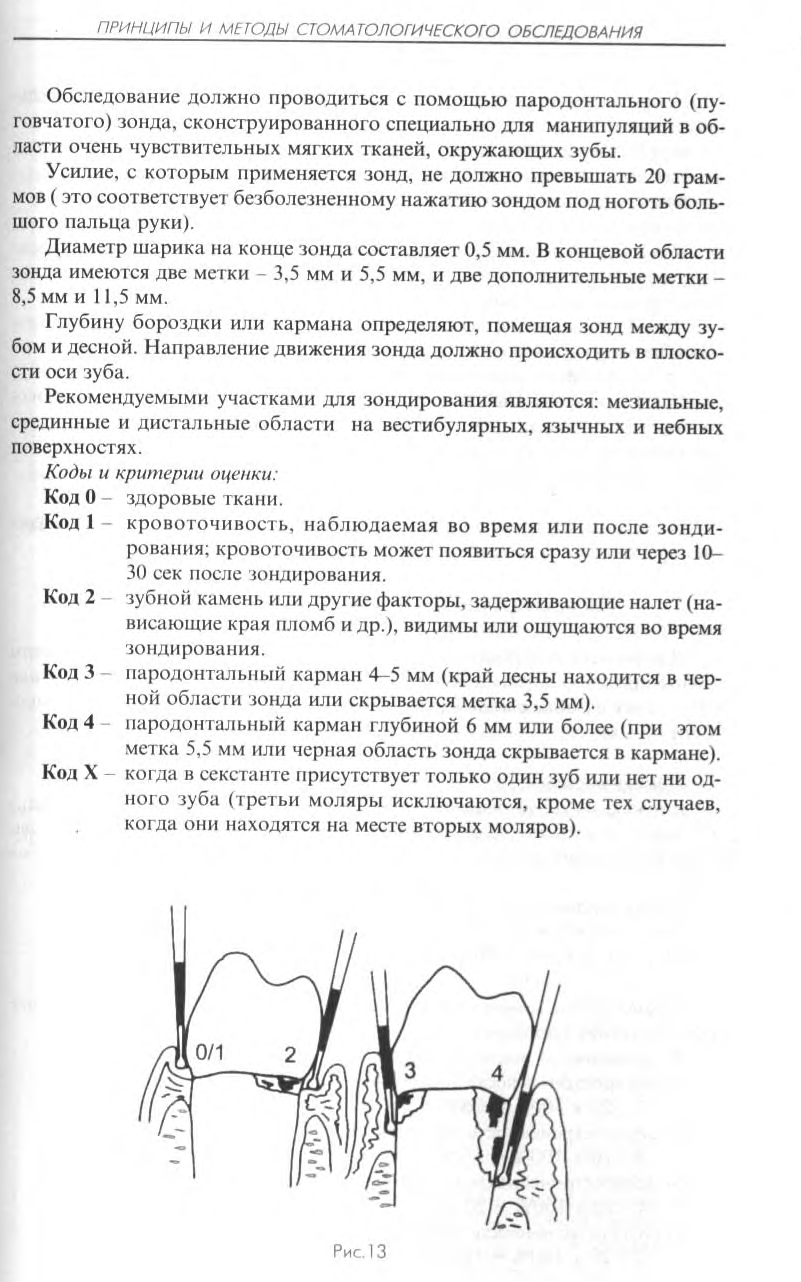

Правильной оценке показателей стоматологической заболеваемости и потребности населения в стоматологической помощи способствуют регулярные эпидемиологические обследования ключевых возрастных групп населения. Осмотр минимального количества лиц позволяет достоверно определять интенсивность поражения и группы риска, структуру стоматологических служб, потребность в проведении профилактики и лечения. Этот метод обследования, предложенный Всемирной Организацией Здравоохранения, подходит для всех регионов и позволяет планировать мероприятия по профилактике и лечению независимо от уровня стоматологической заболеваемости, имеющихся ресурсов в здравоохранении. При этом остается действенным принцип обследования ключевых (индексных) возрастных групп и стандартных выборок в каждой местности. Ключевые (индексные) возрастные группы О стоматологическом статусе и потребности в лечении различных поражений в масштабе популяции можно судить по результатам обследования населения ключевых возрастных групп: 6, 12, 15, 35-44, 65 лет и старше. 6-летний возраст позволяет определить уровень распространенности и интенсивности кариеса временных зубов и потребность в их лечении. 12-летний возраст - время прорезывания всех постоянных зубов, за исключением третьих моляров. Этот возраст является глобальным для мониторинга кариеса зубов и определения тенденций его динамики в разных странах. 15-летний возраст важен для оценки состояния тканей пародонта и определения потребности в лечении заболеваний пародонта на популяционном уровне. 35-44 года (средний возраст 40 лет) является стандартной группой мониторинга состояния здоровья взрослых и позволяет проследить полную картину кариеса зубов, степень вовлечения пародонта и общую эффективность оказываемой стоматологической помощи. 65-74 года (средний возраст 70 лет) - эта возрастная группа позволяет планировать помощь пожилым и служит мониторингом эффективности стоматологического обслуживания населения в целом. Объем выборки при эпидемиологическом обследовании определяется количеством лиц. которое необходимо осмотреть в каждой возрастной группе, и колеблется от 25 до 50 в каждой выбранной точке, в зависимости от ожидаемой распространенности и интенсивности стоматологического заболевания. При низком уровне интенсивности кариеса зубов или болезней пародонта в популяции проводится обследование группы из 25 человек с одинаковым числом женщин и мужчин; при среднем или высоком - стандартный объем выборки для каждой возрастной группы должен быть не менее 40-50 человек. Обычно в регионе обследование проводят в нескольких больших городах и сельских населенных пунктах. При этом выбор районов должен определяться с учетом имеющихся климато-географических, экологических особенностей региона, содержания фторида в питьевой воде, наличия или отсутствия промышленных предприятий и т. д. Данные о стоматологической заболеваемости городского и сельского населения должны быть раздельными. Эпидемиологическое обследование рекомендуемся проводить 1 раз в 5 лет. Калибровка исследователей При эпидемиологических обследованиях необходимо, чтобы все специалисты одинаково оценивали стоматологический статус. Для этого перед началом исследования проводят так называемую калибровку. Целью стандартизации и калибровки является: обеспечение одинакового толкования и понимания всеми исследователями кодов и критериев для различных заболеваний и состояний, которые подлежат выявлению и регистрации. Должна быть уверенность, что каждый исследователь может осматривать пациентов с постоянной точностью. Если обследование проводится группой специалистов, то необходимо определить: • расхождения в оценках разных специалистов (воспроизводимость между исследователями); • воспроизводимость оценок, сделанных каждым исследователем (так называемая воспроизводимость себя) После обучения правилам заполнения карты обследования каждый из исследователей должен самостоятельно осмотреть группу из 20 или более пациентов. Анализируют полученные результаты и определяют процент расхождений между исследователями. Считается, что совпадение результатов в группе должно составлять не менее 85%. В течение рабочего дня необходима калибровка каждого исследователя (воспроизводимость «внутри себя»), поскольку к концу работы развивается утомление и процент ошибок увеличивается. Для уменьшения их количества исследователь должен повторно осматривать каждого десятого пациента, при этом не зная, осматривал ли он его в первый или во второй раз. Воспроизводимость результатов при этом виде калибровки также должна быть не менее 85%. Инструменты для проведения эпидемиологического обследования: • зеркала стоматологические; • пародонтальные (пуговчатые) зонды; • пинцеты; • лотки (для использованных и стерильных инструментов). Необходимо иметь достаточное количество инструментов, чтобы не прерывать исследование, пока использованные инструменты стерилизуются. Карта регистрации данных обследования Карт а должна включать подробную информацию об особенностях места и региона обследования, результаты внеротового осмотра, оценку по стандартным кодам и критериям состояния височно-нижнечелюстного сустава, слизистой полости рта, твердых тканей зубов, пародонта, ортопедического статуса, наличия зубочелюстных аномалий, потребности в неотложной помощи. В настоящее время в большинстве стран мира используют карту, разработанную экспертами ВОЗ, где регистрируется 179 показателей при обследовании каждого пациента. Интерпретация результатов эпидемиологического обследования Информация, получаемая при эпидемиологических стоматологических обследованиях, дает основу для оценки потребности в лечении, количестве необходимого персонала на уровне страны или региона, стоимости стоматологических программ. Потребность в стоматологической помощи определяется необходимостью проведения мер профилактики и лечения стоматологических заболеваний, оказания хирургической, ортопедической, ортодонтической и других видов помощи. Для определения потребности в профилактике и лечении кариеса зубов подсчитывают: • процент лиц, у которых выявлены кариозные поражения (т. е. лиц, нуждающихся в лечении зубов); • среднее количество зубов, требующих каждого вида лечения; • количество лиц, нуждающихся в профилактической помощи. Для оценки потребности в пародонтологической помощи отдельно подсчитывают количество и процент лиц, которым необходимо: • обучение индивидуальной гигиене полости рта; • проведение профессиональной гигиены; • кюретаж пародонтальных карманов; • хирургическое вмешательство; • комплексное лечение.

Вопрос-30

Вопрос-31

Избирательное пришлифовывание зубов - один из самых распространенных методов в системе комплексной терапии заболеваний пародонта, который применяется как в начальной, так и в развившейся стадии процесса. По данным Т.В.Никитиной (1982), Н.Н.Аболмасова (2004) в нем нуждаются 90-98% пациентов с заболеваниями пародонта. Показания к проведению избирательного пришлифовывания зубов:

Заболевания пародонта, когда нарушения окклюзии развиваются вследствие смещения зубов из-за поражения их опорного аппарата. При пародонтите терапевтическое лечение и пришлифовывание проводятся одновременно. Однако у больных с выраженными симптомами обострения воспалительных явлений в пародонте избирательное пришлифовывание лучше проводить после их устранения. Если в клинической картине заболевания пародонта преобладает симптоматика деструкции костной ткани с образованием карманов, то пришлифовывание проводится до хирургических операций по их устранению. При выраженной патологической подвижности зубов, когда супраконтакты зубов являются отягощающим фактором, пришлифовывание проводят или в процессе противовоспалительного лечения, или перед ним.

Профилактика заболеваний пародонта у лиц с задержкой или отсутствием естественного стирания твердых тканей зубов, что может затруднять движения нижней челюсти и вызывать функциональную перегрузку.

Проведение избирательного пришлифовывания в рамках вторичной профилактики в начальных стадиях генерализованного заболевания пародонта при интактных зубных рядах, когда отсутствует клинически выраженная атрофия альвеолярного отростка у большинства зубов, или выявляется лишь с небной стороны шестых верхних зубов в виде ретракции десны и незначительного обнажения шеек.

Деформации зубных рядов. Смещение зубов при утрате антагонирующих или рядом стоящих также ведет к нарушениям окклюзии в виде появления преждевременных контактов (супраконтактов).

Избирательное пришлифовывание зубов показано перед коррекцией окклюзионной поверхности зубов с помощью пломб, вкладок, искусственных коронок, мостовидных или съемных протезов.

Заболевания височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц, когда окклюзионные препятствия могут нарушать координированные сокращения этих мышц и быть причиной мышечно-суставной дисфункции.

Аномалии зубочелюстной системы. Коррекция окклюзии необходима после завершения активного ортодонтического лечения аномалий, в ретенционном периоде для предупреждения развития патологии жевательных мышц и суставов.

Ортопедическое лечение с применением имплантатов требует весьма тщательной коррекции окклюзии, так как появление супраконтактов на протезах создает функциональную перегрузку и может быть причиной отторжения имплантата.

Противопоказания к проведению избирательного пришлифовывания зубов:

Выраженное воспаление пародонта. В такой ситуации перед пришлифовыванием необходимо провести подготовительные терапевтические мероприятия: удалить назубные отложения, провести курс противовоспалительной пародонтальной терапии. Однако, следует иметь в виду, что преждевременные окклюзионные контакты могут поддерживать воспалительную реакцию. В этих случаях оба вида лечения следует проводить одновременно.

Резко выраженные аномалии и деформации зубочелюстной системы, подлежащие ортодонтическому, ортопедическому, хирургическому или комбинированному лечению.

Острые и хронические заболевания височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), сопровождающиеся болевым синдромом мышечно-суставной дисфункции. Таким пациентам избирательное пришлифовывание показано в стадии ремиссии.

Методика избирательного пришлифовывания. Избирательное сошлифовывание зубов предполагает коррекцию окклюзии и артикуляции путем устранения выявленных супраконтактов на естественных и искусственных зубах. К сошлифовыванию можно приступать только после тщательного обследования пациента, анализа функции зубочелюстной системы, постановки диагноза, составления плана лечения, в сложных случаях с предварительным диагностическим сошлифовыванием зубов на моделях, установленных в артикулятор. Избирательное пришлифовывание проводят не одномоментно, а с целью адаптации в несколько сеансов, обычно 3-5, с интервалом в 5-7 дней. Каждый из них не должен превышать 30 минут. В первое посещение тщательно изучают окклюзионно-артикуляционные взаимоотношения с обязательной их регистрацией в динамике различными способами: на диагностических моделях, желательно с установкой в артикуляторе, фольге, воске, бумаге и фотобумаге. В последнее время многие клиницисты используют для этих целей специальную копировальную бумагу разной формы, толщины (8-200 мкм), цветов (один цвет для маркировки контактов в центральной окклюзии (ЦО), другой - для остальных видов окклюзии). В это же посещение по возможности устраняются супраконтакты при центральной и задней окклюзиях. Во второе посещение исправляются супраконтакты при передней и боковых окклюзиях. В третье и при каждом повторном посещении необходим тщательный контрольный осмотр ранее пришлифованных зубов, для выявления и устранения остаточных преждевременных контактов. Полирование сошлифованных поверхностей твердых тканей зубов следует проводить во время каждого посещения, а сошлифованные поверхности зубов полезно обрабатывать средствами, снижающими чувствительность зубов. После окончательной коррекции окклюзионной поверхности через 10-14 дней проводят контрольный осмотр пациента, далее - через 6 месяцев. Предварительное пришлифовывание, или подготовительный период. Предварительным пришлифовыванием устраняется значительная неровность жевательной поверхности зубов. Его нужно проводить таким образом, чтобы сохранить первоначальную форму жевательной поверхности, ее контур, учитывая эстетические требования. Если необходимо значительное укорочение зубов, показано их депульпирование.

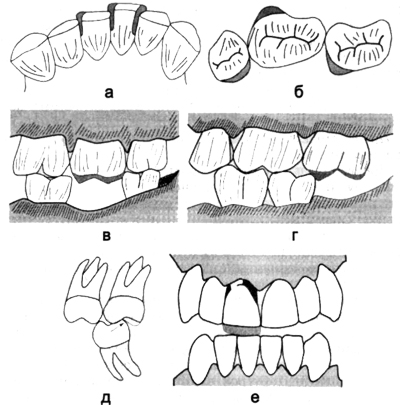

Рис.

1. Фаза предварительного сошлифовывания,

устранение грубой окклюзионной

дисгармонии (Жулев E.H., 2003):

а —

незначительная коррекция путем

сошлифовывания контактных (апроксимальных)

поверхностей нижних передних зубов,

что может способствовать устранению

их скученности;

б — неправильное

положение боковых зубов приводит к

образованию ретенционных пунктов;

в

— перед замещением дефекта зубного

ряда необходимо удлиненный моляр верхней

челюсти сошлифовать по уровню окклюзионной

поверхности;

г — удлиненный зуб в

конце зубного ряда, не имеющий антагониста,

необходимо сошлифовать, так как он

препятствует артикуляции;

д —

укорочение дистального бугра верхнего

моляра позволяет нижнему зубу выровняться;

е — укорочение отдельных сместившихся

зубов

Для проведения

окончательного пришлифовывания

необходимо знание супраконтактов по

классификации Jankelson. Пришлифовывание

следует начинать с коррекции в положении

задней окклюзии, при котором устраняют

преждевременные контакты на мезиальных

склонах вестибулярных скатов небных

бугров верхних моляров и премоляров, а

также дистальных склонов оральных

скатов щечных бугров нижних премоляров

и моляров, что соответствует III и III а

классам по Jankelson, так как именно на этих

участках наиболее часто наблюдаются

преждевременные контакты. В сокращенном

виде это правило в стоматологической

литературе обозначают латинскими

буквами MODU (mesial, ober, distal, unter), что означает

мезиальные, верхние, дистальные, нижние.

Рис.

1. Фаза предварительного сошлифовывания,

устранение грубой окклюзионной

дисгармонии (Жулев E.H., 2003):

а —

незначительная коррекция путем

сошлифовывания контактных (апроксимальных)

поверхностей нижних передних зубов,

что может способствовать устранению

их скученности;

б — неправильное

положение боковых зубов приводит к

образованию ретенционных пунктов;

в

— перед замещением дефекта зубного

ряда необходимо удлиненный моляр верхней

челюсти сошлифовать по уровню окклюзионной

поверхности;

г — удлиненный зуб в

конце зубного ряда, не имеющий антагониста,

необходимо сошлифовать, так как он

препятствует артикуляции;

д —

укорочение дистального бугра верхнего

моляра позволяет нижнему зубу выровняться;

е — укорочение отдельных сместившихся

зубов

Для проведения

окончательного пришлифовывания

необходимо знание супраконтактов по

классификации Jankelson. Пришлифовывание

следует начинать с коррекции в положении

задней окклюзии, при котором устраняют

преждевременные контакты на мезиальных

склонах вестибулярных скатов небных

бугров верхних моляров и премоляров, а

также дистальных склонов оральных

скатов щечных бугров нижних премоляров

и моляров, что соответствует III и III а

классам по Jankelson, так как именно на этих

участках наиболее часто наблюдаются

преждевременные контакты. В сокращенном

виде это правило в стоматологической

литературе обозначают латинскими

буквами MODU (mesial, ober, distal, unter), что означает

мезиальные, верхние, дистальные, нижние.

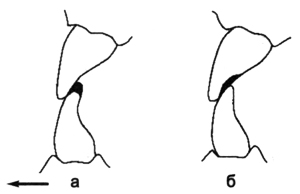

Рис.

2. Классификация преждевременных

контактов (супра-контактов) зубов по

Jankelson

Рис.

2. Классификация преждевременных

контактов (супра-контактов) зубов по

Jankelson

Рис.

3. Обозначение рельефа окклюзионной

поверхности боковых зубов, необходимое

для маркировки преждевременных контактов

в соответствии с правилом MODU: mesial, ober,

distal, unter:

1 — оральный скат язычных и

небных бугров;

2 — вестибулярный скат

щечных бугров;

3 — мезиальный склон

вестибулярных скатов язычных и небных

бугров;

4 — мезиальный склон оральных

скатов щечных бугров;

5 — дистальный

склон вестибулярных скатов язычных и

небных бугров;

6 — дистальный склон

оральных скатов щечных бугров

Рис.

3. Обозначение рельефа окклюзионной

поверхности боковых зубов, необходимое

для маркировки преждевременных контактов

в соответствии с правилом MODU: mesial, ober,

distal, unter:

1 — оральный скат язычных и

небных бугров;

2 — вестибулярный скат

щечных бугров;

3 — мезиальный склон

вестибулярных скатов язычных и небных

бугров;

4 — мезиальный склон оральных

скатов щечных бугров;

5 — дистальный

склон вестибулярных скатов язычных и

небных бугров;

6 — дистальный склон

оральных скатов щечных бугров

Рис. 4. Пришлифовывание боковых зубов при центральной окклюзии |

а) если и при ЦО, и при боковой окклюзии наблюдается преждевременный контакт на одном и том же бугре, то он и сошлифовывается;

б) если при ЦО один бугор соприкасается раньше, а при боковой - оба бугра соприкасаются одновременно, то углубляется борозда антагониста, так как иначе при боковой окклюзии вообще не будет контакта;

в) если при ЦО один бугор соприкасается раньше, а при боковой вообще нет контакта с антагонистом, тогда тоже нужно углублять борозду, так как в противном случае щель при

боковой окклюзии будет еще больше.

В это посещение проводится также устранение супраконтактов II и III классов. При необходимости более значительного объема сошлифовывания зубов, чтобы предупредить появление повышенной чувствительности, можно частично сошлифовывать противостоящие им скаты зубов-антагонистов (подклассы Па и Ша). Не следует чрезмерно сошлифовывать небные бугры зубов верхней челюсти и щечные бугры их антагонистов, так как они удерживают межальвеолярную высоту. Её снижение в процессе избирательного пришлифовывания недопустимо. Преждевременные контакты при центральной окклюзии могут быть выявлены и на передних зубах. Для определения участка сошлифовывания проводят следующий тест. Если при выдвижении нижней челюсти сохраняется преждевременный контакт между передними зубами, укорочению подлежат нижние резцы, поскольку их режущий край, скользящий по небной поверхности верхних зубов, является причиной нарушения окклюзии. Если при перемещении нижней челюсти вперед преждевременный контакт между антагонирующими зубами исчезает, то это является показанием для исправления небной поверхности верхних резцов. В этом случае причиной образования преждевременного контакта является зуб верхней челюсти. Укорочение в этом случае нижнего резца недопустимо, так как это вновь может привести к формированию преждевременного контакта в результате последующего его вторичного перемещения.

Рис.

5. Исправление супраконтактов на передних

зубах при центральной окклюзии

Рис.

5. Исправление супраконтактов на передних

зубах при центральной окклюзии

После сошлифовывания множественный контакт передних зубов должен быть восстановлен. После правильно выполненного избирательного пришлифовывания зубов в центральной окклюзии восстанавливается одновременный, двусторонний множественный контакт зубных рядов верхней и нижней челюсти.

Рис.

6. Точки смыкания при идеальной окклюзии

ортогнатического прикуса: двух- и

трехточечные контакты на опорных буграх

зубов нижней челюсти и противостоящих

им антагонистах; двух- и трехточечные

контакты на опорных буграх зубов верхней

челюсти (Mötsch, 1987)

Рис.

6. Точки смыкания при идеальной окклюзии

ортогнатического прикуса: двух- и

трехточечные контакты на опорных буграх

зубов нижней челюсти и противостоящих

им антагонистах; двух- и трехточечные

контакты на опорных буграх зубов верхней

челюсти (Mötsch, 1987)

Затем приступают к пришлифовыванию в положении передней окклюзии, при этом возможны различные варианты (Motsch, 1987). Для решения вопроса о точках пришлифовывания нижняя челюсть смещается в положение центральной окклюзии. Если в таком положении контактирует режущий край нижнего переднего зуба - сошлифовывается режущий край верхнего резца. Если в центральной окклюзии контактирует губная поверхность нижнего переднего зуба - сошлифовываются режущие края верхних и нижних резцов (ЦО при этом не страдает). Если в центральной окклюзии контактирует режущий край верхнего переднего зуба - сошлифовывается режущий край нижнего резца.

Рис.

7. Возможные варианты коррекции при

наличии преждевременных контактов

фронтальных зубов в передней окклюзии

(Mötsch, 1987)

Рис.

7. Возможные варианты коррекции при

наличии преждевременных контактов

фронтальных зубов в передней окклюзии

(Mötsch, 1987)

Рис.

8. Гипербалансирующий контакт

Рис.

8. Гипербалансирующий контакт

Проводится также устранение преждевременных контактов при боковой окклюзии. В первую очередь устраняют преждевременные контакты на балансирующей стороне (так называемые гипербалансирующие контакты), препятствующие смыканию зубов рабочей стороны. Только затем можно перейти к оценке и коррекции смыкания зубов на рабочей стороне. Одним из основных правил сошлифовывания моляров и премоляров при боковой окклюзии на рабочей стороне является правило BOLU: "buccal ober - lingual unter" - должны сошлифовываться верхние щечные и нижние язычные бугры. В случае раннего соприкосновения сначала сошлифовываются щечный бугор верхнего зуба и язычный бугор нижнего зуба, затем сужаются жевательные поверхности коронок зубов. В результате форма коронок зубов приближается к правильной.

Рис.

9. Сошлифовывание жевательных зубов при

боковой окклюзии:

а — сошлифовывание

щечного бугра верхнего зуба и язычного

бугра нижнего зуба;

б — сужение

жевательных поверхностей коронок зубов;

в — вид зубов после сошлифовывания

Рис.

9. Сошлифовывание жевательных зубов при

боковой окклюзии:

а — сошлифовывание

щечного бугра верхнего зуба и язычного

бугра нижнего зуба;

б — сужение

жевательных поверхностей коронок зубов;

в — вид зубов после сошлифовывания

После того, как устранены все супраконтакты, целесообразно провести дополнительный тест-контроль в различных положениях. Важно помнить, что результатом пришлифовывания должно быть достижение равномерного двух-, трех-пунктного контакта, независимо от использованных методов. При несоблюдении правил и рекомендаций по проведению избирательного пришлифовывания зубов возможны следующие нежелательные последствия и осложнения:

снижение межальвеолярной высоты;

смещение зубов;

гиперестезия твердых тканей;

чрезмерная нагрузка на пародонт после уплощения бугров зубов;

выведение из окклюзионного контакта одних зубов и перегрузка пародонта других.

Поэтому избирательное пришлифовывание должен проводить врач-стоматолог, прошедший специальную подготовку и имеющий соответствующую квалификацию. Описанная методика избирательного пришлифовывания в полном объеме в большей степени показана пациентам с ортогнатическим и другими близкими к нему формами физиологических прикусов. Однако при других видах прикусов (глубокий, прогения, прогнатия, макро- и микрогнатии глубокое резцовое перекрытие) избирательное пришлифовывание рекомендуется проводить в центральной, передней и задней окклюзии, так как боковые окклюзии практически отсутствуют. При перекрестном прикусе, сужении зубных рядов, обратном взаимоотношении боковых зубов в трансверзальной плоскости, преимущественными положениями для регистрации и устранения супра-контактов являются центральная и боковые окклюзии. В развившихся стадиях заболеваний пародонта, при выраженной подвижности зубов, их перемещениях, дефектах и деформациях зубных рядов избирательному пришлифовыванию должно предшествовать устранение патологической подвижности путем временного шинирования. В противном случае пришлифованные, но подвижные зубы будут вновь перемещаться, приводя к образованию новых супраконтактов. После ортодонтического лечения и временного шинирования избирательное пришлифовывание проводится по описанной выше схеме и должно заканчиваться постоянным шинированием и протезированием, что будет способствовать стабилизации процесса и закреплять полученный результат лечения.

Вопрос-32

Вопрос-33

Одним из основных дефектов питания современного ребенка следует назвать потребление избыточного количества легкоусвояемых углеводов, оказывающих отрицательное воздействие не только на зубы, но и на организм в целом. Они приводят к быстрому насыщению калориями и препятствуют поступлению необходимых аминокислот, витаминов, микроэлементов и т. п. (эти жизненно важные компоненты редко сочетаются с углеводами в традиционных блюдах). Отрицательное воздействие сладостей на зуб имеет два основных момента. Первый - их отложение в зубном налете и последующая ферментация микроорганизмами с выделением кислот. Кроме того, содержащая низкомолекулярные углеводы пища, например кондитерские изделия, как правило, мягкая, липкая. Она не способствует очищению зубов, не обеспечивает функциональную жевательную нагрузку на зуб и окружающие ткани.

Наличие отрицательных сторон у углеводистой пищи не означает полного ее запрещения как способа профилактики кариеса, поскольку она необходима для нормальной жизнедеятельности организма. Достаточно снизить ее потребление до оптимального уровня. Однако полезное уменьшение количества потребляемых сахаров оказалось задачей непростой, поскольку их трудно заменить другими продуктами, сохраняя вкусовые качества пищи; сложно преодолеть привычный стереотип питания. Несмотря на эти трудности, необходимо приучать детей с раннего возраста к ограничению в рационе питания кондитерских изделий. Полезна замена их продуктами растительного происхождения, например, фруктами, ягодами, овощами.

Следующий путь ограничения потребления сахаров - использование синтетических заменителей - ксилит, сорбит, маннит.

Наиболее легко осуществимым оказывается путь сокращения кратности приема и времени контакта углеводов с зубами. Для этого необходимо выполнять следующие условия: сладкое блюдо не должно быть последним в рационе; принимаемые в конце еды продукты должны хорошо очищать зубы; нужно специально чистить зубы после приема сладкого, если не выполняется второе требование.

Сбалансированное питание в профилактике кариеса имеет не менее важное значение, чем в предупреждении других заболеваний. Принимаемая пища должна обеспечить необходимое число калорий, которое зависит от возраста, вида деятельности и т. п. Качественный полноценный обмен веществ в организме повышает устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

В антенатальном периоде формированию зубов, устойчивых к кариесу, способствует полноценное питание беременных.

После рождения ребенка идеальным противокариозным действием обладает молоко матери, поскольку оно обеспечивает ребенка всеми необходимыми компонентами. При искусственном вскармливании коррекция питания осуществляется педиатром. Необходимыми добавками к рациону являются фруктовые и овощные соки, пюре, а затем и свежие овощи и фрукты.

Биологическая ценность пищи определяется содержанием в ней необходимых организму веществ в оптимальных количественных соотношениях.

Белки выполняют пластическую функцию, являясь структурным компонентом клеток, тканей. Элементов строения белка - аминокислот больше всего содержится в говядине, мясе кролика, кур, индеек. Из растительных продуктов - в сое, фасоли, горохе.

Жиры - пластические вещества и источники энергии, содержатся в животных и растительных жирах.

Углеводы имеют большое значение в питании как источник энергии, обеспечивая 50% суточной энергоценности рациона. Основной источник - природные растительные продукты (фрукты, ягоды) либо кондитерские изделия.

Минеральные компоненты в сбалансированном состоянии содержатся в козьем молоке, крыжовнике, яблоках, моркови, редисе, фасоли, тыкве, капусте, луке, абрикосах, персиках, вишне.

Нужного соотношения можно достигнуть при составлении меню. Например, к рыбе, богатой фосфором, следует делать гарнир из продуктов, богатых кальцием (картофель, капуста, соя, горох, фасоль). Наиболее дефицитным, но необходимым элементом является легко усвояемый кальций. Улучшает его всасывание кислая среда в кишечнике, создаваемая молочнокислыми, квашеными продуктами.

Нужное количество и соотношение витаминов можно обеспечить, употребляя продукты растительного происхождения без термической обработки. В зимнее время основная потребность в витамине С покрывается за счет картофеля, квашеной капусты.

В качестве существенного дефекта питания современного человека следует назвать дефицит жевательной нагрузки, который способствует формированию функционально ослабленного жевательного аппарата.

Родители должны осознать необходимость приучать детей к активному жеванию, используя необработанные продукты растительного происхождения (овощи, фрукты). Жевательная нагрузка на зубы обеспечивает целый ряд положительных моментов, в частности нормальное формирование зубных дуг, поддержание мышечного тонуса. В момент действия вертикальных сил на зуб раздражаются рецепторы периодонта, включающие рефлекторную дугу со слизистой желудка. Активное жевание способствует выделению слюны, омывающей зубы, и само по себе способствует их самоочищению. Жесткая пища обеспечивает физиологическое стирание зубов, которое, в свою очередь, является стимулом к образованию защитного заместительного дентина и повышению минерализации.

Для снижения кариесогенного потенциала питания нужно:

уменьшить общее потребление сахаров.

значительно уменьшить время пребывания сахаров в полости рта. Старайтесь не задерживать во рту сладости и сладкие напитки

не употребляйте сладости между основными приемами пищи.

исключить употребление натурального сахара, а пользоваться его заменителями.

____________________________________________________________________________

Вопрос-34

Характеристика молочного прикуса

Характеристика молочного прикуса Schwarz выделяет три возрастных периода молочного прикуса: 1) период формирования —до 2 1/2 лет; 2) период сформированного молочного прикуса — от 2 1/2 ДО 4 лет; 3) период, предшествующий смене зубов, — с 4-летнего возраста до прорезывания первых постоянных зубов. Для характеристики молочного прикуса целесообразно выделять следующие состояния: норма; вариант нормы (незначительные отклонения); формирующаяся аномалия; сформированная аномалия (деформация). Нормальное строение прикуса может быть определено в начале второго периода. Оно характеризуется следующими клиническими признаками: — зубные дуги имеют форму полуокружности; — имеется небольшое фронтальное перекрытие нижних зубов верхними; — дистальные поверхности молочных моляров находятся в одной плоскости; — имеется бугрово-фиссурное смыкание зубов; — фронтальные зубы располагаются с тремами или без них. Если перечисленные морфологические признаки сочетаются с какой-либо действующей причиной или имеются условия (фон), способствующие возникновению патологии, то такое состояние рассматривается как формирующаяся аномалия. Следует уточнить соответствие определенного этиологического фактора с имеющимися или формирующимися морфологическими отклонениями, что позволяет выявить даже незначительные нарушения. Это требует от врача большого внимания и знания характерных признаков каждого вида развивающейся патологии в зависимости от морфологической характеристики нормы в отдельные периоды формирования молочного прикуса.

Вопрос-35

Вопрос=36

Вопрос- 37

Как установлено, есть 3 механизма противокариозного действия фторида, а именно:

Эффект реминерализации является наиболее важным из них. Ионы фторида, проникающие в толщу эмали и в ее поверхность, приводят к укреплению эмали, которая становится не только более стойкой к кариозной атаке, но и сама приобретает способность реминерализоваться или залечить начальные проявления кариеса, вызываемые кислотами микроорганизмов, вызывающих кариес. Необходимые для реминерализации ионы фторида обеспечиваются как фторированной водой, так и различными содержащими фторид средствами, как например зубная паста. Максимальный эффект снижения кариеса достигается тогда, когда фторид имеет возможность поступать и усваиваться на всех стадиях формирования зубов (системно) и местно, после их прорезывания. |

|

Вопрос-38

Вопрос-39

ПРИКУС ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ

Временный прикус разделяют на три периода: 1 - период формирования (от 6 месяцев до 2-2,5 лет); 2 - период стабильного временного прикуса (от 2,5 до 4 лет); 3 - период старения, или признаков стирания, поздний временный прикус (от 4 до 6 лет).

Прорезывание временных зубов характеризуют такие закономерности:

- сроки;

- порядок прорезывания;

- четность прорезывания;

- последовательность прорезывания.

Сроки прорезывания временных зубов : центральные резцы прорезываются в 6-8 месяцы, сначала нижние, а потом верхние; латеральные - в 8-12 месяцы, сначала верхние, а потом нижние. Следовательно на 1 году жизни у ребенка насчитывается 8 зубы - группа резцов. Первый временный моляр прорезывается в 12-16 месяцы. Клыки прорезываются в 16-20 месяцев, а второй временный моляр - в 20-30 месяцув .Порядок и последовательность прорезывания временных зубов : верхняя челюсть - И, II, UІ, Ш, U нижняя челюсть - И, II, UI, Ш, U. Сначала прорезываются зубы на нижней челюсти, за исключением латеральных резцов и первого временного моляра, который сначала прорезывается на верхней челюсти.

Невзирая на то, что сначала прорезывается первый временный моляр, клыки во временном прикусе занимают правильное положение в зубной дуге потому, что имеют возможность отодвинуть первый моляр назад, поскольку второй временный моляр еще был непрорезавшимся.

Первое физиологичное повышение высоты прикуса начинается с прорезывания первого временного моляра. Они играют ту же роль во временном прикусе, что и постоянные в переменном - поддерживают прикус на определенной высоте.

Четность прорезывания выражается в том, что одноименные зубы на каждой половине челюстей прорезываются одновременно. Нарушение четности прорезывания одноименных чубов на разных сторонах челюстей является признаком отставания роста и в некоторых условиях могут возникать аномалии развития зубных дуг и челюстей.

Благодаря физиологическому подъему высоты прикуса увеличивается объем полости рта.

II период временного прикуса называется "стабильным временным прикусом". Он длится до 4 лет и имеет такие характеристики :

1. Временный прикус имеет - 20 зубы.

2. Отсутствуют группа премоляра и третий моляр.

3. Зубы расположены в зубной дуге без наклона - вертикально.

4. Коронки зубов почти одинаковой высоты.

5. У временных зубов больше выраженная ширина, чем высота.

6. У временных зубов плохо выраженный экватор.

7. В пришеечном участке временного моляра определяется эмалевый валик, который предоставляет зубу форму усеченного конуса.

8. Зубные дуги представляют собой полукруг с радиусом больше на верхней челюсти.

9. Режущие края и жевательные поверхности зубов лежат в одной плоскости, потому окклюзионная плоскость является горизонтальной.

10. Корни временных зубов коротки и широки, формируются в течение 2-2,5 лет после прорезывание зуба; в течение следующих 2-х годов наблюдается стабильное состояние корня, потом начинается физиологичная резорбция.

11. Средняя линия лица сбегается со средней линией, которая проходит между центральными резцами. Они являются продолжением, друг друга и лежат в одной сагитальной плоскости.

12. Каждый зуб имеет по двух антагонистов, за исключением нижних центральных резцов и верхнего второго моляра.

13. Во фронтальном участке определяется ножицеподібний резцовый контакт, то есть верхние резцы перекрывают нижние.

14. Зубы расположены в зубной дуге плотно, без промежутков, образовывая апроксимальні контакты.

15. Режущие края и жевательные бугорки хорошо выражены, не имеют признаков стирания.

16. Рвучий горб верхних клыков проектируется между клыком и первым временным моляром нижней челюсти.

17. Дистальные поверхности второго временного моляра расположены в одной вертикальной плоскости.

18. Более вертикальное положение приобретает восходящая ветка нижней челюсти.

19. С ростом суставного бугорка диск височно-нижнечелюстного сустава приобретает двояковвогнутую форму; увеличивается кривизна поверхности суставной головки; углубляется суставная ямка; атрофируется суставной конус.

20. Усиливается функция мышц, которые поднимают нижнюю челюсть.

21. Соматический тип глотания.

Для III периода временного прикуса, который в литературе называют периодом " старения", "признаков стирания, изношенности" характерные те же первые 12 признаки, какие свойственные II периода. Отличие заключается в таком:

13. Во фронтальном участке устанавливается прямой контакт резцов.

14. Появляются промежутки между зубами, так называемые физиологичные диастемы и тремы как результат роста зубных дуг.

15. Отмечается растущая стертость режущих краев резцов и жевательных бугорков боковых зубов.

16. Рвучий горб верхних клыков проектируется между нижним клыком и первым моляром (как и в II периоде).

17. Вследствие медиального смещения нижней челюсти дистальные поверхности второго временного моляра образуют ретромолярную плоскость или уступ, так называемую сагитальную ступеньку. Этот уступ в дальнейшем способствует правильному установлению первого постоянного моляра. За соотношением дистальных поверхностей второго временного моляра прогнозируют развитие прикуса в сагитальной плоскости - симптом Цилинского.

18. Стирание зубов приводит к уменьшению высоты коронок, за исключением клыков на нижней челюсти. В результате формируется прямой " скользящий" прикус.

19. Завершается дифференцирование элементов височно-нижнечелюстных суставов.

20. По данными Шварца (1938), механизм формирования физиологичных видов прикуса зависит от интенсивности и скорости жевания, а также подавляющего развития жевательных мышц.

Отсутствие промежутков (трем) - неблагоприятный прогностический признак, который является фактором риска, поскольку при отсутствии трем в 4 разы чаще встречается тесное расположение постоянных зубов 4-летний ребенок имеет 20 временные зубы и зачатки 28 постоянные зубы, которые расположены в участке глазниц, носовой полости на верхней челюсти и нижней челюсти и покрыты тонким слоем кости в 2-4 мм До 4-х лет после прорезывания и окончания формирования корешей временных зубов рост альвеолярных отростков практически прекращается и опять начинается в 5,5-6 лет

В течение длительного времени существовал взгляд, что наличие промежутков между временными зубами в возрасте 4-6 лет свидетельствует об активном росте зубоальвеолярних дуг, причем преимущественно на верхней челюсти для установления больших постоянных резцов. Но исследования показывают, что физиологические тремы - это признак, который является одним из вариантов временных зубных рядов.

Отсутствие трем - это действительно неблагоприятное условие для правильного установления в зубной ряд фронтальных зубов, которые прорезываются поскольку определенно, что ширина и длина зубных рядов у детей без трем меньше, чем у детей с тремами. Вместе с тем встречаются благоприятные случаи, когда суммарная ширина коронок временных резцов при отсутствии трем достоверно больше такой при их наличии.

Известно, что рост костей происходит неодинаково на обеих челюстях. Больше растет верхняя челюсть. Этим объясняется большая ширина физиологичных трем на верхней челюсти, кроме того, неравномерный рост прослеживается также и на разных участках челюстей. На верхней челюсти более постоянный рост определяется во фронтальном участке, а на нижней - в боковых. Такой неравномерный рост челюстей должен был бы привести к развитию прогнатического прикуса, но это редко прослеживается, поскольку нижняя челюсть имеет тенденцию к перемещению вперед, потому что это позволяет создать пространство между резцами верхней и нижней челюстей и резцовое перекрытие. Это перемещение нижней челюсти сопровождается соответствующей перестройкой в скронево-нижньощелепних суставах. Благодаря этому второй пр емоляр устанавливается с позитивной сагитальной ступенькой.

Но перемещение нижней челюсти вперед возможно лишь при физиологичной стертости временных зубов, которая облегчает скользящие движения нижней челюсти.

Стертость временных зубов зависит от нескольких факторов: от твердости эмали (степени минерализации), от артикуляционных соотношений в прикусе и суставах и от работы жевательных мышц. Эти факторы, которые действуют непрерывно в течение всего III периода развития временного прикуса, способствуют пришлифуванию одного зубного ряда ко второму, стиранию бугорков и выпуклостей, которые мешают скольжению нижнего зубного ряда.

Соотношение дистальных поверхностей второго временного моляра можно объяснить тем, что второй верхний временный моляр более узкий, чем нижний приблизительно на столько же, насколько верхний центральный резец шире от нижнего. Нижний второй временный моляр имеет три щечных бугорка, а верхний - два, и поскольку зубы в II периоде временного прикуса расположены плотно, без промежутков, то верхний моляр своим медиально-щечным бугорком заключается в первую бороздку нижнего (между медиально-щечным и средним щечным б угорками) и заканчивается с ним в одной вертикальной плоскости.

В III периоде временного прикуса нижняя челюсть благодаря неравномерному росту и тенденции к медиальному перемещению, физиологичному стиранию бугорков зубов медиально-щечный бугорок верхнего второго временного моляра перемещается из первой во вторую бороздку (между средним и дистальным щечными бугорками) и дистальные поверхности второго моляра образуют сагитальную ступеньку. Это называется симптомом Цилинского. За соотношением дистальных поверхностей второго временного моляра в 6-летнем возрасте прогнозируют развитие прикуса в сагитальном направлении.

Во время клинического обзора иногда очень трудно определить соотношение дистальных поверхностей второго временного моляра и разницу величины их коронок. В таких случаях рекомендуется оценить соотношение верхних и нижних клыков, которое в течение всего временного прикуса остается неизменным, не изменяется и после прорізування первого постоянного моляра. Даже незначительное неправильное соотношение временных клыков неблагоприятно для развития нормального прикуса.

Вопрос-40

Вопрос-41

Санация полости рта — комплекс мероприятий по оздоровлению органов полости рта. Включает лечение кариеса и устранение дефектов тканей зуба некариозной природы путем пломбирования, удаление зубного камня, лечение заболеваний пародонта, удаление разрушенных зубов и корней, не подлежащих консервативному лечению, ортодонтическое и ортопедическое лечение. Санацию полости рта обязательно проводят лицам, которым предстоит плановая операция, а также направляющимся в длительные командировки, в геологические экспедиции и др. Детям cанаци. полости рта осуществляют и перед плановой госпитализацией. В зависимости от преобладания того или иного стоматологического заболевания лечение можно начинать как с пломбирования зубов, так и с устранения воспаления десневого края. Удаление зубов и операции в полости рта, как правило, производят после завершения лечения зубов и пародонта. Пациентов с чрезмерно возбудимой нервной системой рекомендуется специально готовить к санации полости рта, назначая им за 3—5 дней комплекс седативных средств, или проводить санацию под общей анестезией. Мероприятия по санации полости рта обязательно включают обучение навыкам гигиены полости рта с рекомендациями по выбору зубной щетки, вида зубной пасты (гигиеническая, лечебная, профилактическая и др.), использования флосса (зубной нити) и эликсиров. Выделяют cанацию полости рта по обращаемости, т.е. инициативе пациента, и плановую. Плановую cанацию полости рта осуществляют по месту работы в медико-санитарных частях или в поликлиниках. В первую очередь полость рта санируют лицам, работающим на вредных производствах или на производствах с такими условиями труда, которые способствуют интенсивному развитию конкретного стоматологического заболевания, например кариеса зубов у рабочих кондитерских и мукомольных предприятий; кислотного некроза эмали у лиц, контактирующих с парами кислот; гингивита у рабочих парниковых хозяйств и др. Плановая санация показана также лицам, страдающим различными хроническими соматическими заболеваниями, во избежание формирования очагов одонтогенной инфекции. Плановую cанацию полости рта проводят всем детям в организованных коллективах детских садах, школах, интернатах, санаториях, пионерских лагерях, а также в педиатрических стационарах. Организационные формы плановой санации полости рта определяются условиями работы стоматолога, проводящего ее. Наиболее эффективной является санация, проводимая в стоматологических кабинетах школ, детских дошкольных учреждений, школ-интернатов, ПТУ. Такая форма называется децентрализованной и строится по участковому принципу. Участковый врач осуществляет санацию в течение ряда лет, следят за развитием зубочелюстной системы, реализует программу профилактики. К децентрализованной форме относят и плановую санацию, проводимую в передвижных стоматологических кабинетах бригадным методом, однако качество лечения в этих условиях значительно снижается. При централизованной форме плановую санацию полости рта осуществляют в поликлинике, куда приглашают детей и взрослых. Ее проводят врачи на своих рабочих местах, используя для диагностики и лечения заболеваний стационарную аппаратуру. Максимальный охват плановой cанацию полости рта прикрепленного населения достигается постепенно и при высокой заболеваемости занимает (из расчета 4 врача на 10 000 взрослого и 4,5 врача на 10 000 детского населения) 3—5 лет. Работу планируют с учетом необходимости осмотреть и оказать помощь лицам, ранее санированным, но уже нуждающимся в повторных плановых осмотрах. Охват плановой cанации полости рта школьников осуществляется по определенной схеме: каждый первый год работы первично санируют детей 1, 5, 9-х и 11-х классов. Это объясняется тем, что у первоклассников прорезались первые 6—8 постоянных зубов, в отношении которых важно предпринять лечебные и профилактические меры; у подавляющего числа пятиклассников прорезываются все постоянные зубы; а 9-й и 11-й классы являются выпускными. Каждый последующий год, первично санируя детей указанных классов, повторно санируют детей 2, 6, 10-х классов. На третий год работы врач-стоматолог полностью завершает первичную санацию школьников и продолжает наблюдать за детьми, взятыми на обслуживание в предыдущие годы. В детских дошкольных учреждениях cанацию полости рта начинают с младшей группы (дети в возрасте 3 лет), т.к. у этой возрастной категории детей наблюдаются преимущественно начальные неосложненные формы стоматологических заболеваний, лечение которых достаточно результативно. Эффективность плановой cанацию полости рта (при максимальном охвате прикрепленного контингента) оценивают по нескольким показателям: числу (проценту) санированных из лиц, нуждающихся в санации, соблюдению сроков повторных осмотров и cанацию полости рта прикрепленного контингента, а также снижению числа лиц, нуждающихся в санации, выявленных при повторных осмотрах, уменьшению количества выпавших пломб, рецидивов кариеса и его осложнений, удаленных зубов на 1000 прикрепленных для санации.

Вопрос- 42