- •Общетеоретические вопросы

- •Таз как целое

- •Футлярное строение фасций.

- •3. Глубокие мышцы:

- •Топография

- •Фасции:

- •Мышцы тенара:

- •Мышцы ладонной впадины.

- •Стенки приводящего канала

- •Передняя группа мышц голени.

- •В) Мышцы средней группы:

- •Внутренние органы

- •Полые органы.

- •Топография пищевода.

- •Топография желудка.

- •1) Кардиальные; 2) желудочные 3) пилорические железы. Местами разбросаны одиночные лимфатические фолликулы. Образует складки, поля, ямки.

- •Топография гортани:

- •Сочленения хрящей:

- •Топография почек.

- •Сердечно-сосудистая система

- •Ветви грудной части аорты

- •Ветви подмышечной артерии:

- •Железы внутренней секреции

- •Нервная система и органы чувств

- •Варолиев мост

- •Мозжечок

- •Таламический мозг

- •Мышечные ветви.

- •7.Подмышечный нерв (из Cv — cvi.

- •Иннервация кожи верхнего пояса конечностей и свободных верхних конечностей:.

В) Мышцы средней группы:

1. короткий сгибатель пальцев (Инн. Медиальный подошвенный нерв.)

Функция: Мышца скрепляет свод стопы в продольном направлении и сгибает пальцы (II-V)

2. квадратная мышца подошвы (Инн. латеральный подошвенный нерв.)

3. червеобразные мышцы (Инн. Латеральный и медиальный подошвенный нерв.)

4. межкостные мышцы.

Функции: приводят и разводят пальцы, но в весьма ограниченных размерах. (Инн. латеральный подошвенный нерв.)

Кровоснабжение: малоберцовая, тыльные и медиальные и латеральные подошвенные артерии

На подошве стопы выделяются латеральная и медиальная подошвенные борозды. Они располагаются по сторонам от короткого сгибателя пальцев. Медиальная подошвенная борозда проходит между медиальным краем короткого сгибателя пальцев и латеральным краем мышцы, отводящей большой палец стопы, а латеральная подошвенная борозда - между латеральным краем короткого сгибателя пальцев и мышцей, отводящей мизинец. Указанные борозды соответствуют месту расположения медиальной и латеральной межмышечных перегородок подошвы стопы.

На подошве находится несколько влагалищ, окружающих сухожилия . Одно из них залегает в глубине подошвы вокруг сухожилия длинной малоберцовой мышцы. Пять других влагалищ окружают сухожилия сгибателей на подошвенной стороне пальцев.

Внутренние органы

1

В начальный период закладки органов они представлены скоплением относительно однородных клеток. В ходе развития органа происходит дифференцировка его клеток, установление специфичных взаимоотношений. Каждый из органов характеризуется спецификой конструкции.

Паренхиматозные органы.

К паренхиматозным органам относятся печень, селезенка, эндокринные и экзокринные железы, головной мозг и другие. В них выделяют капсулу, внутриорганную строму (соединительная ткань) и паренхиму. Следует отдельно рассматривать лежащие в соединительнотканном окружении кровеносные и лимфатические сосуды. Основу органа составляет паренхима. Паренхима сформирована эпителиальной, нервной, , лимфоидной или мышечной тканями. Паренхима является определяющим элементом органа. В каждом органе паренхима формирует специализированные архитектонические конструкции. В печени это балки и дольки. В почке - нефроны, а в селезенке - фолликулы с центральной артерией и т. д.

Полые органы.

Полые органы содержат полость, окруженную оболочками. Имеют в своем составе обычно не менее 3-4 оболочек. Среди них внутренняя оболочка обеспечивает взаимодействие с внешней и внутренней средами (например, органы ЖКТ) или с внутренними средами (кровеносные сосуды). Кнаружи от внутренней оболочки в пищеварительном канале выделяют подслизистую основу, содержащую сосудистое и нервное сплетения. Она также обеспечивает механическую подвижность внутренней оболочки по отношению к наружным оболочкам. Наружная оболочка отделяет орган от окружающих структур, обособляет его. Между внутренними и наружной оболочками есть мышечная оболочка (органы ЖКТ, артерии, матка, яйцевод, бронхи и др.)

2

Серозная оболочка — тонкая плотная соединительнотканная мембрана, выстилающая внутреннюю поверхность полостей тела человека и животных. К серозным оболочкам относятся брюшина, плевра, перикард и др.

Строение:

Мезотелий

Базальная мембрана

Поверхностный волокнистый коллагеновый слой

Поверхностная диффузная эластичная сеть

Глубокая продольная эластичная сеть

Глубокий коллагеновый слой

Серозная оболочка вырабатывает и поглощает специфическую серозную жидкость, которая поддерживает динамические качества внутренних органов, выполняет защитную, трансудативную, резорбционную, пластическую, фиксационную функции. Развивается из спланхнотома , серозная полость – из целома.

Тазовый отдел сигмовидной кишки и начало прямой покрыты брюшиной со всех сторон (расположены интраперитонеально). Средний отдел прямой кишки покрыт брюшиной только с передней и боковых поверхностей (мезоперитонеально), а нижний не покрыт ею (экстраперитонеально).

3

Структурные компоненты пищеварительной трубки развиваются в эмбриогенезе из различных зачатков. Из эктодермы образуется эпителий слизистой оболочки ротовой полости, слюнных желез и каудального отдела прямой кишки. Энтодерма формирует эпителий среднего отдела пищеварительного тракта, а также мелкие и крупные пищеварительные железы. Из висцерального листка спланхнотома образуется мезотелий серозной оболочки кишки. Соединительнотканные элементы, сосуды, гладкая мышечная ткань пищеварительной трубки закладываются из мезенхимы. Железы ротовой полости развиваются из эктодермального эпителия, а брюшной полости — из энтодермы.

Энтодермальная первичная кишка подразделяется на три отдела:

1) передний (передняя кишка), из которого развивается задняя часть полости рта, глотка (за исключением верхнего участка близ хоан), пищевод, желудок, ампула двенадцатиперстной кишки (включая место впадения в нее протоков печени и поджелудочной железы, а также эти органы);

2) средний отдел (средняя кишка), развивающийся в тонкую кишку,

3) задний отдел (задняя кишка), из которого развивается толстая кишка.

Соответственно различной функции 3 оболочки первичной кишки — слизистая, мышечная и соединительнотканная — приобретают в разных отделах пищеварительной трубки разное строение.

Аномалии: ротовая полость – заячья губа, волчья пасть, макростома; глотка – свищи; тонкая кишка – меккелев дивертикул, толстая кишка – атрезия, инверсия органов

4

Полость рта делится на два отдела: преддверие рта и собственно полость рта. Посредством ротового отверстия преддверие рта открывается наружу.

Границами (стенками) преддверия ротовой полости спереди служат губы, с боков снаружи — щеки, изнутри — губно-щечные поверхности зубов и альвеолярные отростки челюстей.

В преддверие полости рта открываются протоки околоушных слюнных желез. Под слизистой оболочкой в центре нижней челюсти находится подбородочное отверстие.

Полость рта простирается от зубов спереди и латерально до входа в глотку сзади. Верхняя стенка ротовой полости образована твердым небом. У переднего конца продольного небного шва расположено резцовое отверстие, ведущее в одноименный канал. В заднебоковых углах неба симметрично расположены большое и малые небные отверстия, крыловидно-небного канала. Задняя стенка полости рта представлена мягким небом. Нижняя стенка образуется диафрагмой рта и занято языком.

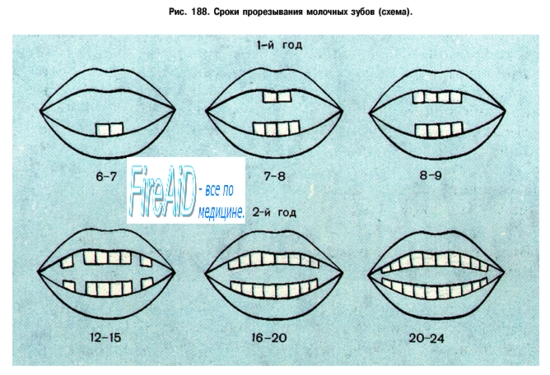

Ребенок рождается без зубов и с некоторым недоразвитием нижней челюсти.

Иннервация слизистой оболочки твердого и мягкого неба осуществляется 2 ветвью тройничного нерва через крыловиднонебный ганглий, от которого отходят небные нервы. Мышцы мягкого неба иннервируются 3 ветвью тройничного нерва и ветвями глоточного сплетения.

Кровоснабжение: подглазничная и нижняя альвеолярная артерии (вены)

5

Язык представляет мышечный орган. В языке различают тело и корень. Его выпуклая верхняя поверхность носит название спинки. С боков язык ограничен краями. В спинке языка различают два отдела: передний, больший (около 2/з); задний отдел обращен к глотке.

Сосочки языка:

нитевидные и конические сосочки.

2.сосочки грибовидные (у верхушки и по краям языка)

3.желобовидные сосочки (расположены кпереди от разделительной борозды).

4.листовидные сосочки, расположены по краям языка.

Мышцы языка

Первая группа — мышцы, начинающиеся на нижней челюсти.

подбородочноязычная,

Вторая группа — мышцы, начинающиеся на малых рогах подъязычной кости.

шилоязычная мышца.

верхняя продольная мышца

нижняя продольная мышца

Третья группа — мышцы, начинающиеся на теле и больших рогах подъязычной кости.

подъязычная мышца,

поперечная мышца языка,

Иннервация, кровоснабжение языка.

Питание языка обеспечивается из язычной артерии, венозная кровь выносится в язычную вену. Лимфа течет от верхушки языка к подбородочному узлу, от тела — к поднижнечелюстному узлу, от корня — к заглоточным узлам. Из них имеет большое значение яремнодвубрюшный лимфатический узел и яремнолопаточноподъзычный узел. Иннервация языка осуществляется так: мышцы — от подъязычный нерв; слизистая — в двух передних третях от язычного нерва и идущей в его составе барабанной хорды; в задней трети— от языкоглоточного нерва; участок корня около надгортанника — от блуждающего нерва.

6

Каждый зуб состоит из:

коронки зуба,

шейки,

корня

Полость зуба выполнена пульпой, богатой сосудами и нервами. Зубные корни плотно срастаются с поверхностью зубных ячеек посредством периодонта. Зуб, периодонт, стенка альвеолы и десна составляют зубной орган. Твердое вещество зуба состоит из: 1) дентина, 2) эмали, и 3) цемента. Главную массу зуба составляет дентин. Эмаль покрывает снаружи коронку, а корень покрыт цементом.

В каждом зубе различают 5 поверхностей:

Преддверную;

Язычную;

3 и 4) контактирующие с соседними зубами своего ряда;

жевательную.

Типы: резцы, клыки, моляры, премоляры

По истечении 6 лет начинается смена молочных зубов постоянными. Она заключается в прорезывании новых добавочных зубов сверх 20 молочных и замене каждого молочного зуба постоянным. Прорезывание постоянных зубов начинается с первого большого коренного зуба (шестилетний моляр), к 12—13 годам прорезывание постоянных зубов заканчивается, за исключением третьего большого коренного зуба, который прорезывается между 18 и 30 годами.

Сроки прорезывания (в месяцах)

Формулы зубов:

Анатомическая (постоянные зубы)

(Молочные зубы)

![]()

Полная клиническая (постоянные )

![]()

(молочные зубы)

![]()

Кровоснабжение зубов происходит за счет верхнечелюстной артерии. От нее отходят верхние альвеолярные артерии и нижняя альвеолярная артерия. От альвеолярных артерий отходят зубные артерии. Венозный отток от зубов происходит по сопровождающим артерии венам в крыловидное сплетение.

Верхние зубы иннервируются от верхнечелюстного нерва, 2 ветви тройничного нерва, дающего верхние альвеолярные нервы. Нижние зубы иннервирует 3 ветвь тройничного нерва, нижнечелюстной нерв. От него отходит нижний альвеолярный нерв.

7

В полость рта открываются выводные протоки трех пар больших слюнных желез: околоушной, поднижнечелюстной и подъязычной.

околоушная железа , самая крупная из слюнных желез, серозного типа. Она расположена на латеральной стороне лица спереди и несколько ниже ушной раковины. Железа имеет дольчатое строение. Выводной проток железы отходит от переднего края железы, идет по поверхности жевательной мышцы, прободает щечную мышцу и открывается в преддверие рта маленьким отверстием против второго большого коренного зуба верхней челюсти. По своему строению является сложной альвеолярной железой.

поднижнечелюстная железа, смешанного характера, по строению сложная альвеолярно-трубчатая, вторая по величине. Железа имеет дольчатое строение. Она расположена в поднижнечелюстной ямке. По заднему краю подбородочноподъзычной мышцы отросток железы заворачивается на верхнюю поверхность мышцы; от него отходит выводной проток.

3.подъязычная железа, слизистого типа, по строению сложная альвеолярно-трубчатая. Она расположена поверх подбородочноподъзычной мышцы на дне полости рта. Выводные протоки некоторых долек открываются самостоятельно в полость рта вдоль подъязычной складки.

Питание околоушной слюнной железы происходит из прободающих ее сосудов (наружная височная артерия); венозная кровь оттекает в занижнечелюстную вену; иннервируется железа ветвями симпатического тракта и языкоглоточного нервов.

Поднижнечелюстная и подъязычная слюнные железы питаются из лицевой и язычной артерий. Венозная кровь оттекает в лицевую вену. Нервы происходят из промежуточного нерва (chorda tympani) и иннервируют железу через поднижнечелюстной ганглий.

8

Глотка - часть пищеварительной трубки и дыхательных путей, которая является соединительным звеном между полостью носа и рта, с одной стороны, и пищеводом и гортанью — с другой. Она протягивается от основания черепа до VI—VII шейных позвонков. Внутреннее пространство глотки составляет полость глотки. Разделена на три части: носовую, ротовую, гортанную. Верхняя стенка глотки называется сводом.

носовая часть, Передняя стенка носового отдела занята хоанами. На латеральных стенках находится по воронкообразному глоточному отверстию слуховой трубы. Сверху и сзади отверстие трубы ограничено трубным валиком. На границе между верхней и задней стенками глотки по средней линии находится скопление лимфоидной ткани.

Другое скопление лимфоидной ткани, парное, находится между глоточным отверстием трубы и мягким нёбом. У входа в глотку находится почти полное кольцо лимфоидных образований: миндалина языка, две нёбные миндалины, две трубные и глоточная (лимфоэпи-телиальное кольцо, описанное Н. И. Пироговым).

ротовая часть, представляет собой средний отдел глотки, который спереди сообщается через зев с полостью рта; задняя же стенка его соответствует III шейному позвонку.

гортанная часть, представляет нижний отдел глотки, расположенный позади гортани и простирающийся от входа в гортань до входа в пищевод. На передней стенке находится вход в гортань.

Иннервация и кровоснабжение глотки.

Питание глотки происходит главным образом из восходящей глоточной артерии и ветвями лицевой и верхнечелюстной артерии. Венозная кровь оттекает в в систему внутренней яремной вены. Иннервируется глотка из глоточного сплетения, образованного ветвями языкоглоточного, блуждающего и симпатического нервов.

9

Пищевод- трубка между глоткой и желудком и способствующая продвижению пищи в желудок. Он начинается на уровне VI шейного позвонка и оканчивается на уровне XI грудного позвонка. В нем различают части: шейную, грудную и брюшную.