- •1.Суть и значение цтк.

- •2 .Основные пути распада углеводов.

- •3. Критерии радиочувствительности живых организмов. Оценка биологического риска облучения в малых дозах.

- •4. Биосинтез белка состоит из трех этапов – инициации, элонгации и терминации.

- •8.Законы термодинамики в биологии, доказательства их применимости к живым системам.

- •9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

- •12.Направления в эволюции онтогенеза. Целостность организма в онтогенезе.

- •14.Главные направления эволюции филогенетических групп.

- •13.Основные структурные компоненты эукариотической клетки и их функции.

- •15.Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков сцепленных с полом. Группы сцепления генов. Кроссинговер. Генетическая карта хромосом.

- •16.Особенности организации клеток прокариот, грибов, растений и животных.

- •17.Вид: критерии, признаки, структура. Пути видообразования.

- •18.Мутационный процесс. Молекулярные механизмы мутации. Классификация мутаций.

- •22.Пролиферация клеток, клеточные циклы.

- •24.Законы наследования при моно -, ди- и полигибрндном скрещивании.

- •25.Структура и функции гена.

- •26.Принципы и методы генетического анализа про - и эукариот.

- •28.Генотип как сложная система аллельных и неаллельных взаимодействий.

- •30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

- •36.Мир м/о, общие признаки и разнообразие. Про- и эукариотические м/о.

- •37.Строение, химический состав и функции основных компонентов бактериальной кл.

- •38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

- •39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

- •40.Типы энергетического метаболизма у бактерий.

- •42.Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения целевых продуктов биотехнологических процессов. Успехи и перспективы современной б/т.

- •45.Бактериофаги. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •4 6.Типы жизненных циклов зелёных водорослей и параллелизм в развитии.

- •47.Отделы высших споровых растений и их жц.

- •48.Общая характеристика покрытосеменных, их классификация.

- •50.Характеристика грибов как отдельного царства органического мира.

- •51.Индивидуальное развитие покрытосеменных.

- •52.Водоросли. Отличия от высших растений. Основные типы морфоструктуры тела.

- •53.Лишайники (Lichenophyta): строение, питание, размножение. Роль в биогеоценозе.

- •54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

- •62. Рост и развитие растений. Механизмы регуляции роста растений.

- •63. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

- •64. Пигменты растений их функциональная роль.

- •65. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза, различные пути метаболизма, их особенности.

- •67. Минеральное питание растений. Физиологю роль, механизмы их поступления в клетку.

- •70.Вторичная полость тела, её функции и развитие.

- •74.Эндокринная система и её регуляторные функции.

- •75.Ранние ст. Зародыш. Развития (дробление, гаструляция, нейруляция). Органогенез.

- •76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

- •77.Система кровообращения и её регуляция.

- •78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

- •Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

- •80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

- •85.Характеристика подтипа Позвоночных (Черепных)

- •86.Морфо-функциональные изменения основных систем

- •88.Земноводные. Морфобио адаптация к обитанию в водной и наземно-возд. Среде.

- •93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

- •89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

- •91.Морфо-биологическай характеристика первичноводных челюстных позвоночных.

- •92.Паразитизм как обитание в среде второго порядка. Биологические выгоды паразитизма и адаптация экто- и эндопаразитов.

- •94.Метагенез и гетерогония как типы жизненных циклов беспозвоночных животных.

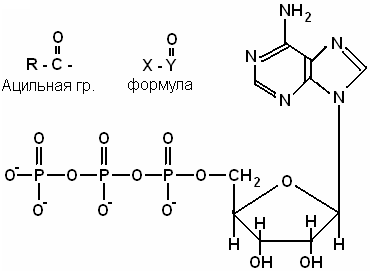

9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

М акроэргические

соед.

- природные соед-ия, содерж. богатые Е -

макроэргические

св;

присутствуют во всех живых кл., уч. в

пр-сах накопления и превращения Е. К М.

с. относятся главным образом АТФ и в-ва,

способные обр. АТФ в ферментативных

реакциях переноса преимущественно

фосфатных гр. Все известные М. с. сод.

фосфорильную (— PO2-3

/ ацильную) и описываются формулой X-Y=O,

где Х

— атом N,

О, S

/ С,

а Y

— атом Р / С.

Реакционная способность Макр.

соед. Связ-ся.

с повышенной электрофильностью (сродством

к е-) атома Y,

что обусловливает высокую свободную Е

гидролиза М. с., = 25,1—58,6 кДж/моль. К М.

с. относятся также нуклеозидтри-,

дифосфорные к-ты, пирофосфорная и

полифосфорная к-ты, креатинфосфорная,

фосфоПВК, дифосфоглицериновая

к-ты,

ацетил- и сукцинилкоферменты А и др. АТФ

- это сокр. назв. аденозинтрифосфорной

кислоты. АТФ содержится в каждой кл.

жив. и раст. Кол-во АТФ колеблется и в

ср. сост. 0,04% (на сыр. массу кл.). Наи>

кол-во АТФ содерж. в скелетных мышцах –

0,2 – 0,5%. Молекула АТФ представляет собой

нуклеотид, образованный азотистым

основанием аденином, пятиуглеродным

сахаром рибозой и тремя остатками

фосфорной кислоты. Фосфатные группы

между собой соединены высокоэнергетическими

связями. Они не очень прочные, и при их

разрыве выделяется большое количество

энергии. В результате гидролитического

отщепления от АТФ фосфатной группы

образуется АДФ и высвобождается порция

энергии. АДФ тоже может подвергаться

дельнейшему гидролизу с отщеплением

еще одной фосфатной группы и выделением

второй порции энергии; при этом образуется

АМФ, который далее не гидролизуется.

Реакция отщепления каждой молекулы

фосфорной кислоты от АТФ сопровождается

большим Е эффектом и освобождением

почти 40 кДж (при отщеплении 2ой – 40, 3ей

– 13,8 кДж). АТФ и АДФ сод. макроэргические

связи

(~).

В АТФ им. 2 макроэргические связи. Однако,

АТФ не самое богатое соед. в кл. Те в-ва

при гидролизе кот. выделяется > Е, чем

при гидролизе АТФ, способны перенос.

свои фосфатные гр. на АДФ с обр. АТФ; а

те, при гидролизе кот. выделяется < Е,

будут присоед. фосфатные гр. от АТФ.

акроэргические

соед.

- природные соед-ия, содерж. богатые Е -

макроэргические

св;

присутствуют во всех живых кл., уч. в

пр-сах накопления и превращения Е. К М.

с. относятся главным образом АТФ и в-ва,

способные обр. АТФ в ферментативных

реакциях переноса преимущественно

фосфатных гр. Все известные М. с. сод.

фосфорильную (— PO2-3

/ ацильную) и описываются формулой X-Y=O,

где Х

— атом N,

О, S

/ С,

а Y

— атом Р / С.

Реакционная способность Макр.

соед. Связ-ся.

с повышенной электрофильностью (сродством

к е-) атома Y,

что обусловливает высокую свободную Е

гидролиза М. с., = 25,1—58,6 кДж/моль. К М.

с. относятся также нуклеозидтри-,

дифосфорные к-ты, пирофосфорная и

полифосфорная к-ты, креатинфосфорная,

фосфоПВК, дифосфоглицериновая

к-ты,

ацетил- и сукцинилкоферменты А и др. АТФ

- это сокр. назв. аденозинтрифосфорной

кислоты. АТФ содержится в каждой кл.

жив. и раст. Кол-во АТФ колеблется и в

ср. сост. 0,04% (на сыр. массу кл.). Наи>

кол-во АТФ содерж. в скелетных мышцах –

0,2 – 0,5%. Молекула АТФ представляет собой

нуклеотид, образованный азотистым

основанием аденином, пятиуглеродным

сахаром рибозой и тремя остатками

фосфорной кислоты. Фосфатные группы

между собой соединены высокоэнергетическими

связями. Они не очень прочные, и при их

разрыве выделяется большое количество

энергии. В результате гидролитического

отщепления от АТФ фосфатной группы

образуется АДФ и высвобождается порция

энергии. АДФ тоже может подвергаться

дельнейшему гидролизу с отщеплением

еще одной фосфатной группы и выделением

второй порции энергии; при этом образуется

АМФ, который далее не гидролизуется.

Реакция отщепления каждой молекулы

фосфорной кислоты от АТФ сопровождается

большим Е эффектом и освобождением

почти 40 кДж (при отщеплении 2ой – 40, 3ей

– 13,8 кДж). АТФ и АДФ сод. макроэргические

связи

(~).

В АТФ им. 2 макроэргические связи. Однако,

АТФ не самое богатое соед. в кл. Те в-ва

при гидролизе кот. выделяется > Е, чем

при гидролизе АТФ, способны перенос.

свои фосфатные гр. на АДФ с обр. АТФ; а

те, при гидролизе кот. выделяется < Е,

будут присоед. фосфатные гр. от АТФ.

(гидролиз АТФ): 1) в результате дыхательной активности (Е поступает за счет дыхания); 2) за счет др. высокоЕ соед-ния, например, креатинфосфата (43,3 кДж), кот. нах в мышечных кл. Если весь АДФ мыш. кл. превращается в АТФ, то фосфат от АТФ переносится на креатин с обр. креатинфосфата. При этом вновь появл. нек. кол-во АДФ, кот. может, присоединив фосфат, образ. АТФ. При понижении ур. АТФ происходит обратный процесс: фосфат переносится от креатинфосфата на АДФ с обр. АТФ. 3) фосфорилирование, протекающее в хлорофилл-содерж. кл. зел. раст. В конце световой фазы ф/с, когда протоны протоны ч/з протонный канал в АТФ-синтазе выходят наружу – в строму. На выходе из протонного канала создается высокий ур. Е, кот. идет на синтез АТФ из АДФ и Фн.

В целом биозначение АТФ и св. с ней М. с. обусловлено их центральным положением на пересечении путей обмена в-в и Е: они обесп. осущ. разл. видов А, иг. ответственную роль в ф/с, биолюминесценции, в б/с Б, Ж, У, НК и др. прир. соед-ий. АТФ- универсальный носить Е, т.к. он сод. во всех живых кл. и способен доставлять хим. Е в любую часть кл. АТФ - важнейший лабильный переносчик энергии. Конечный продукт трех основных процессов: гликолиз, окислительное фосфорилирование, фотосинтетическое фосфорилирование. УТФ, ГТФ, ЦТФ – образуются из АТФ. Все иные фосфорилированные соединения с макроэргическим потенциалом разделяются на 3 группы:

Предшественники в процессах биосинтеза: ди- и трифосфаты в синтезе ДНК и РНК, аденилаты аминокислот и др.

Резервные вещества: креанинфосфат, аргининфосфат.

Предшественники АТФ: 1,3 дифосфоглицериновая кислота (в гликолизе), ацетилфосфат (у бактерий), ацилтиоэфиры (ацетил коэнзим А).

АТФ чрезвычайно быстро обновляется. Синтез АТФ происходит главным образом в митохондриях и хлоропластах.

10.Проницаемость и транспорт молекул и ионов через биомембраны. Кл-ия типов транспорта.

В настоящее время общепринятыми являются представления о том, что ионы и различные вещества преодолевают мембрану несколькими способами, основные из которых:

1. Простая диффузия через липидную фазу, если вещество растворимо в липидах (это не ионы).

2. Облегченная диффузия гидрофильных веществ с помощью липофильных переносчиков (тр-ров)

3. Простая диффузия ионов через гидрофильные поры (например, через ионные каналы).

4. Перенос веществ с участием активных комплексов (насосов).

5. Транспорт веществ путем пиноцитоза в условиях существенных изменений архитектуры мембран.

Пассивный транспорт – перемещение веществ путем диффузии по градиенту электрохимического потенциала (простая и, в какой-то мере, облегченная диффузия). Активный транспорт – перемещение веществ против градиента электрохимического потенциала с затратой метаболической энергии, как правило в форме АТФ или редокс-цепей.

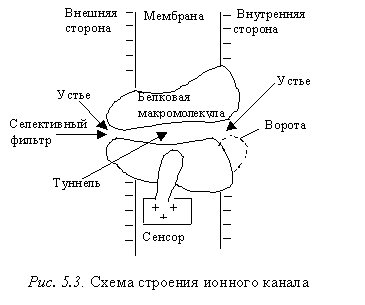

Ионные каналы формируются интегральными (обычно субъединичными) белками. Они пронизывают мембрану таким образом, что образуется гидрофильная пора. Канал – это белковая макромолекула, образующая пору через двухслойную липидную мембрану. Основные структурные элементы канала: устье – расширенная часть поры, которая находится по обеим сторонам мембраны; узкая часть поры – туннель. Одной из важнейших характеристик ионных каналов является селективность, обусловленная особенностью их строения: диаметром канала, природой и размещением заряженных групп. Большое значение при этом имеют заряды, локализованные непосредственно у входа в канал, где они выполняют функцию селективного фильтра.

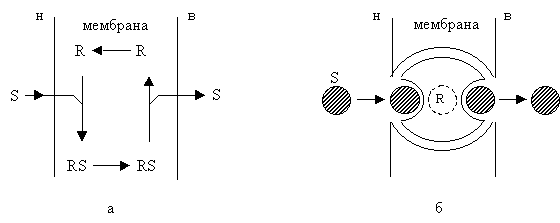

Система облегченного транспорта (переносчики).

|

Процесс передвижения переносчика с ионом и самого переносчика с одной стороны мембраны на другой, который проходит без затраты энергии по законам диффузии, называют облегченной диффузией. В основе облегченной диффузии лежит обратное связывание транспортируемого иона с белком переносчиком, который проходит через мембраны с освобождением иона на другой ее стороне. Переносчики бывают подвижные и фиксированные.

В настоящее время рассматривают следующие типы активного транспорта веществ.

1. Первичный активный транспорт – трансмембранный векторный перенос иона происходит непосредственно в ходе энергетического превращения в АТФазных системах или ЭТЦ (используется или энергия АТФ или ОВ реакций): а) электрогенный активный транспорт – первичный активный трансмембранный перенос ионов во время АТФазной или ОВ реакций, которые сопровождаются генерацией электрического потенциала; б) электронейтральный активный транспорт – первичный активный трансмембранный перенос ионов во время АТФазной или ОВ реакций, который не сопровождается генерацией электрического потенциала (например, Н+/K+ обмен при стехиометрии 1:1).

2. Вторичный активный транспорт – происходит, когда в качестве энергетического источника используются градиенты других ионов. Например, электрохимический градиент ионов Н+ для сопряженного транспорта анионов, сахаров, аминокислот и т. д. (симпорт или котранспорт), или, напротив, для вывода ионов Na+ из клетки (антипорт).

|

|