- •1.Суть и значение цтк.

- •2 .Основные пути распада углеводов.

- •3. Критерии радиочувствительности живых организмов. Оценка биологического риска облучения в малых дозах.

- •4. Биосинтез белка состоит из трех этапов – инициации, элонгации и терминации.

- •8.Законы термодинамики в биологии, доказательства их применимости к живым системам.

- •9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

- •12.Направления в эволюции онтогенеза. Целостность организма в онтогенезе.

- •14.Главные направления эволюции филогенетических групп.

- •13.Основные структурные компоненты эукариотической клетки и их функции.

- •15.Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков сцепленных с полом. Группы сцепления генов. Кроссинговер. Генетическая карта хромосом.

- •16.Особенности организации клеток прокариот, грибов, растений и животных.

- •17.Вид: критерии, признаки, структура. Пути видообразования.

- •18.Мутационный процесс. Молекулярные механизмы мутации. Классификация мутаций.

- •22.Пролиферация клеток, клеточные циклы.

- •24.Законы наследования при моно -, ди- и полигибрндном скрещивании.

- •25.Структура и функции гена.

- •26.Принципы и методы генетического анализа про - и эукариот.

- •28.Генотип как сложная система аллельных и неаллельных взаимодействий.

- •30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

- •36.Мир м/о, общие признаки и разнообразие. Про- и эукариотические м/о.

- •37.Строение, химический состав и функции основных компонентов бактериальной кл.

- •38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

- •39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

- •40.Типы энергетического метаболизма у бактерий.

- •42.Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения целевых продуктов биотехнологических процессов. Успехи и перспективы современной б/т.

- •45.Бактериофаги. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •4 6.Типы жизненных циклов зелёных водорослей и параллелизм в развитии.

- •47.Отделы высших споровых растений и их жц.

- •48.Общая характеристика покрытосеменных, их классификация.

- •50.Характеристика грибов как отдельного царства органического мира.

- •51.Индивидуальное развитие покрытосеменных.

- •52.Водоросли. Отличия от высших растений. Основные типы морфоструктуры тела.

- •53.Лишайники (Lichenophyta): строение, питание, размножение. Роль в биогеоценозе.

- •54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

- •62. Рост и развитие растений. Механизмы регуляции роста растений.

- •63. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

- •64. Пигменты растений их функциональная роль.

- •65. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза, различные пути метаболизма, их особенности.

- •67. Минеральное питание растений. Физиологю роль, механизмы их поступления в клетку.

- •70.Вторичная полость тела, её функции и развитие.

- •74.Эндокринная система и её регуляторные функции.

- •75.Ранние ст. Зародыш. Развития (дробление, гаструляция, нейруляция). Органогенез.

- •76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

- •77.Система кровообращения и её регуляция.

- •78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

- •Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

- •80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

- •85.Характеристика подтипа Позвоночных (Черепных)

- •86.Морфо-функциональные изменения основных систем

- •88.Земноводные. Морфобио адаптация к обитанию в водной и наземно-возд. Среде.

- •93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

- •89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

- •91.Морфо-биологическай характеристика первичноводных челюстных позвоночных.

- •92.Паразитизм как обитание в среде второго порядка. Биологические выгоды паразитизма и адаптация экто- и эндопаразитов.

- •94.Метагенез и гетерогония как типы жизненных циклов беспозвоночных животных.

93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

Тип членистоногих содержит > 1,500,000 видов; водные и сухопутные формы, обладающие членистыми конечностями и сегментированным телом.

1) Членистоногим присуща гетерономность сегментации, вместо гомономных, равнозначных, сегментов > кольчатых червей сегменты членистоногих обладают различным строением в различных участках тела. Группы сходных сегментов выделяются в особые отделы тела, / тагмы. Чаще всего различают три тагмы: голову, грудь и брюшко. Сегменты в пределах тагм, также как и сами тагмы, могут сливаться др. с др. Количество сегментов, составляющих тело членистоногих, сильно варьирует в различных систематических группах. При этом проявляется тенденция к ↓ и стабилизации числа сегментов. Наиболее постоянный состав головного отдела (не всегда обособленного в виде самостоятельной тагмы), кот. состоит из головной лопасти, / акрона, и 4 следующих за ней сегментов. Акрон гомологичен простомиуму полихет, а его придатки, антеннулы / усики соответствуют пальпам полихет. Грудь и особенно брюшко в этом отношении > изменчивы. Заканчивается тело анальной лопастью – тельсоном, гомологичной пигидию червей.

2) Конечности членистоногих, филогенетически развившиеся из параподий полихет, подвижно соединяются с телом при помощи суставов и состоят из нескольких члеников. По сути дела они представляют не простой, а многоколенный рычаг, способный к сложным движениям в отличие от параподий полихет, совершающих однообр. махи в 1 плоскости. Конечности, расположенные на разных тагмах, зачастую специализируются для выполнения весьма несхожих функций – захват и измельчение пищи, движение, дыхание, размножение и т.д. Конечности брюшных сегментов у многих исчезают.

89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

Огромное число примеров адаптивной радиации. План строения тела членистоногих можно рассматривать как усовершенствованный план строения сегментированного тела аннелид (кольчатые черви). Процесс преобразований, обеспечивающий процветание членистоногих, получил название артроподизация, кот. заключается в использовании потенциальных преимуществ, заложенных в плане строения аннелид. Процветание обеспечивается множеством факторов. Наиболее важные из них:

1) Появление твердого экзоскелета (кутикулы), не позволяющего менять форму, привело к возникновению системы рычагов. В большинстве случаев м/у ними образуются суставы, и в результате оформляется неск. типов членистых конечностей. Отдельные сегменты, / членики, соединяются м/у собой участками видоизмененной кутикулы, кот. в этих местах становится тонкой и гибкой, что позволяет членикам двигаться независимо от прикрепленных к ним структур.

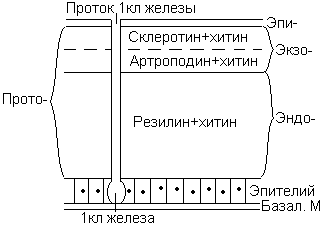

Экзоскелет устроен след. образом:

Э пикутикула

состоит из наружного цементного слоя,

воскового водонепроницаемого слоя, Л

слоя, кутикулинового слоя толщиной 2-6

мкм и гомогенного слоя. Эпикутикула –

основной водоотталкивающий слой,

практически непроницаемый и обеспечивающий

защиту от проникновения м/о в тело

животного.

пикутикула

состоит из наружного цементного слоя,

воскового водонепроницаемого слоя, Л

слоя, кутикулинового слоя толщиной 2-6

мкм и гомогенного слоя. Эпикутикула –

основной водоотталкивающий слой,

практически непроницаемый и обеспечивающий

защиту от проникновения м/о в тело

животного.

Протокутикула образована хитином, артроподином (склеротонином) и резилином. Хитин – азотсодерж. полисахарид, придающий кутикуле определенную гибкость. Артроподин представляет собой связанный с хитином Б. Степень прочности комплекса хитин – артроподин возрастает в процессе дубления, т.е. взаимодействия с фенолами; в → чего обр. много доп.

поперечных связей, что приводит к ↑ жесткости его молекулы. Артроподин (мягкий) → (дубление) → Склеротонин (жесткий). Резилин – эластичный Б (природный каучук), сост. из разнонаправленных а.к. цепей, кот. произв. образом соед. др. с др. Экзокутикула огранич-ает рост и служит для прикрепления мышц. Эндокутикула – гибкая и растяжимая, обр. межсегментные М и позволяет сбросить старую кутикулу при линьке. Эпидермис секретирует кутикулу; процесс контролируется гормонами.

2) Определенные участки экзоскелета, в том числе разнообр. придатки, видоизменяются для выполнения определенных функций. При этом группы близко расположенных придатков м. выполнять сходные функции. Все это усложняет различные виды активности животных и ↑ их эффективность.

3) Разделение функций у членистоногих привело к обособлению определенных участков тела, а и. головы и в большинстве случаев груди и брюшка. На голове расположены органы чувств (глаза, антенны, статоцисты) и ротовые придатки. Мозг у них гораздо > крупный, чем у аннелид, и цефализация выражена сильнее.

4) Водонепроницаемая кутикула позволила нек. представителям членистоногих, а.и. насекомым освоить наземные местообитания.

5) Внутренняя твердая пов-сть экзоскелета служит местом прикрепления мышц. В отличие от аннелид у членистоногих нету длинных мышечных лент. В сегментах есть пары мышц-антагонистов, кот. обеспечивают независимые движения отдельных конечностей / сегментов.

6) Мышцы П-П. Такое строение обусловливает ↑ скорости сокращения мышцы, а следовательно, и скорость двигательной реакции.

7) Жесткий экзоскелет не растягивается и поэтому ограничивает рост животного. ↑ размеров экзоскелета становится возможным лишь в том случает, если он время от времени сбрасывается; возникают механизмы линьки. До конца линьки животные прячутся в убежищах.

8) Полость тела представлена не целомом, а гемоцелем. Гемоцель позволяет животному значительно ↑ объем тела при линьке, что приводит к разрыву и сбрасыванию старой кутикулы.

Газообмен у насекомых осуществляется ч/з систему трахей, кот. представляют собой ветвящиеся воздушные трубочки, пронизывающие все тело насекомого. Трахеи open на пов-сти тела отверстиями – дыхальцами, кот. open и close в зависимости от [О2 и СО2] в гемолимфе.

Членистоногие – самый многочисленный (более 1 млн. видов) тип царства Животные, далекими предками которых были кольчатые черви. Представители типа заселили не только морские и пресные водоемы, но и наземно-воздушную среду, почву. К жизни в наземной среде приспособились членистоногие трех классов: Паукообразные, Насекомые, Многоножки.

Способность к полету позволяет насекомым быстро заселять новые территории, преодолевать водные пространства и другие преграды.

Характерные черты:

Тело сегментировано на три отдела: голову, на которой размещаются рога и органы чувств, грудь, выполняющую в основном двигательную функцию, и брюшко, заключающее большую часть внутренних органов. У некоторых групп насекомых голова сливается с грудью. Грудной отдел состоит из трех сегментов, каждый из которых несет по паре конечностей. На спинной стороне второго и третьего сегментов груди расположены две пары крыльев, представляющих собой выпячивания боковых стеной тела. У разных отрядов насекомых строение крыльев имеет свои отличительные особенности. Так у жуков передние крылья превращены в жесткие надкрылья. Для полета у них служит задняя пара крыльев, которая в покоящемся состоянии спрятана под надкрыльями. У мух и комаров развита лишь передняя пара крыльев. У группы паразитических насекомых крылья утрачены.

Покровы тела – многослойная хитинизированная кутикула, выполняющая защитные функции. Кутикула служит также наружным скелетом, к разным участкам которого прикреплены пучки поперечно-полосатых мышц, что обеспечивает движение различных частей тела и конечностей. Из-за нерастяжимости кутикулы рост членистоногих сопровождается периодической линькой. Покровы обычно снабжены различными железами – восковыми, пахучими, ядовитыми.

Членистые конечности подвижно соединены с телом и представляют собой многочленные рычаги, способные к сложным движениям. Членики конечностей подвижны благодаря наличию суставов. Конечности обеспечивают разнообразные виды движений – ходьбу, бег, прыганье, плаванье, а также захват и измельчение пищи, дыхание и осязание.

Полость тела смешанная, т.е. зачатки целома и остатки первичной полости слиты друг с другом. Целом не выполняет опорной функции, т.к. есть наружный скелет.

Пищеварительная система имеет три отдела: передний, средний и задний. Передний и задний отделы изнутри выстланы хитинизированной кутикулой. Хорошо развитые пищеварительные железы ускоряют процессы пищеварения.

Кровеносная система незамкнутая. Сердце представляет собой расположенную на спинной стороне тела трубку, разделенную перегородками на несколько камер, которые сокращаются последовательно друг за другом, перекачивая гемолимфу.

Органы выделения – мальпигиевы сосуды – многочисленные замкнутые короткие трубочки, открывающиеся на грнице средней и задней кишки. Продукты выделения из полостной жидкости попадают в мальпигиевы сосуды, а из них – в заднюю кишку.

Органы дыхания – легочные мешки и трахеи. Они позволяют осуществлять интенсивный газообмен и поддерживать высокий уровень процессов жизнедеятельности.

Членистоногие – раздельнополые животные, многим из них свойственен половой диморфизм. Оплодотворение внутреннее. Постэмбриональное развитие у некоторых прямое, у большинства – с неполной или полной метаморфозой.

90.Характеристика анамний и амниот: их отличительные особенности.

Анамнии |

Амниоты |

20 000 видов Рыбы, четвероногие, земноводные 1.Оплодотворение наружное и внутреннее (хрящевые рыбы). 2.Личинка развивается в пресной воде 3.Наружная оболочка рыхлая

4.Желтка немного 5. Н2О, О2 и СО2 – продукты обмена через оболочку. 6.Дробление яйцеклетки полное, неравномерное, личинка с метаморфозой переходит во взрослую особь.

|

Рептилии – 6,3 тыс., птицы – 9 тыс., млекопитающие – 4 тыс. 1.Оплодотворение внутреннее

2.Личинки нет, развитие вне воды. 3.Наружная оболочка грубоволокнистая, плотная 4.Перегружена желтком, белка мало 5.О2, СО2 поступают через поры

6.а) Дробление только на анимальном полюсе. Однослойный зародышевый листок Б) внезародышевая полость (внешний листок)

|

Взрослые животные |

|

1.Кожа проницаема для воды и газа, покрыта слизью 2.Чешуя и покровные кости производные кариума

|

1.Верхний слой эпидермиса роговые клетки 2.Чешуя, когти, волосы, перо – производные эпидермиса |

Скелетно-мышечная система |

|

1.Малоактивная 2. Метамерная структура мускулатуры 3.Много хрящя |

1. Активность выше 2.Скелет костный 3.Усиление скелета – связь поясов конечностей с осью |

Дыхательная система |

|

Жабры, примитивные легкие |

Легкие, грудная клетка участвует в процессе дыхания |

Кровеносная система |

|

1.Один круг кровообращения 2.Два круга, не полностью разделены |

1.Два круга кровообращения 2.Круги кровообращения полностью разделены |

ЦНС |

|

1.Орган боковой линии 2.Глаза |

1.Не развиты 2.Увеличиваются размеры головного мозга 3.Нервные клетки, кора, ассоциативные центры 4.Усложнилась система рецепторов |