- •1.Суть и значение цтк.

- •2 .Основные пути распада углеводов.

- •3. Критерии радиочувствительности живых организмов. Оценка биологического риска облучения в малых дозах.

- •4. Биосинтез белка состоит из трех этапов – инициации, элонгации и терминации.

- •8.Законы термодинамики в биологии, доказательства их применимости к живым системам.

- •9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

- •12.Направления в эволюции онтогенеза. Целостность организма в онтогенезе.

- •14.Главные направления эволюции филогенетических групп.

- •13.Основные структурные компоненты эукариотической клетки и их функции.

- •15.Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков сцепленных с полом. Группы сцепления генов. Кроссинговер. Генетическая карта хромосом.

- •16.Особенности организации клеток прокариот, грибов, растений и животных.

- •17.Вид: критерии, признаки, структура. Пути видообразования.

- •18.Мутационный процесс. Молекулярные механизмы мутации. Классификация мутаций.

- •22.Пролиферация клеток, клеточные циклы.

- •24.Законы наследования при моно -, ди- и полигибрндном скрещивании.

- •25.Структура и функции гена.

- •26.Принципы и методы генетического анализа про - и эукариот.

- •28.Генотип как сложная система аллельных и неаллельных взаимодействий.

- •30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

- •36.Мир м/о, общие признаки и разнообразие. Про- и эукариотические м/о.

- •37.Строение, химический состав и функции основных компонентов бактериальной кл.

- •38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

- •39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

- •40.Типы энергетического метаболизма у бактерий.

- •42.Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения целевых продуктов биотехнологических процессов. Успехи и перспективы современной б/т.

- •45.Бактериофаги. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •4 6.Типы жизненных циклов зелёных водорослей и параллелизм в развитии.

- •47.Отделы высших споровых растений и их жц.

- •48.Общая характеристика покрытосеменных, их классификация.

- •50.Характеристика грибов как отдельного царства органического мира.

- •51.Индивидуальное развитие покрытосеменных.

- •52.Водоросли. Отличия от высших растений. Основные типы морфоструктуры тела.

- •53.Лишайники (Lichenophyta): строение, питание, размножение. Роль в биогеоценозе.

- •54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

- •62. Рост и развитие растений. Механизмы регуляции роста растений.

- •63. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

- •64. Пигменты растений их функциональная роль.

- •65. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза, различные пути метаболизма, их особенности.

- •67. Минеральное питание растений. Физиологю роль, механизмы их поступления в клетку.

- •70.Вторичная полость тела, её функции и развитие.

- •74.Эндокринная система и её регуляторные функции.

- •75.Ранние ст. Зародыш. Развития (дробление, гаструляция, нейруляция). Органогенез.

- •76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

- •77.Система кровообращения и её регуляция.

- •78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

- •Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

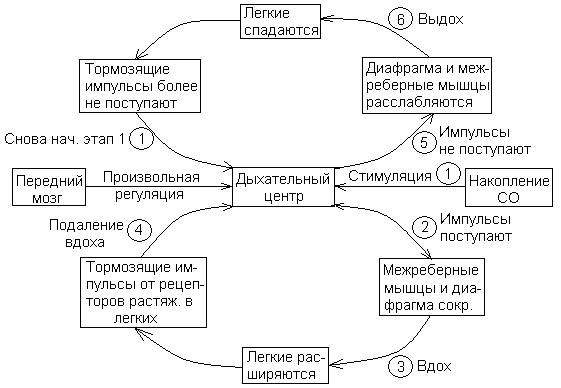

- •80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

- •85.Характеристика подтипа Позвоночных (Черепных)

- •86.Морфо-функциональные изменения основных систем

- •88.Земноводные. Морфобио адаптация к обитанию в водной и наземно-возд. Среде.

- •93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

- •89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

- •91.Морфо-биологическай характеристика первичноводных челюстных позвоночных.

- •92.Паразитизм как обитание в среде второго порядка. Биологические выгоды паразитизма и адаптация экто- и эндопаразитов.

- •94.Метагенез и гетерогония как типы жизненных циклов беспозвоночных животных.

80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

-Воздухоносные пути (нос, ротовая полость, глотка, гортань, трахея) и легкие (бронхиальное дерево). Бронх к. легкого дает более 20 последовательных ветвлений. Бронхи – бронхиолы – терминальные бронхиолы – дыхательные бронхиолы – альвеолярные ходы - альвеолы. Альвеола - мешочек из 1 слоя тонких эпителиальных кл, соед. плотными контактами. Внутр. пов-ть покрыта сурфактантом (ПАВ). Легкое покрыто снаружи висцеральной плевральной М. Париетальная плевральная М покрывает изнутри грудную полость. Пространство между висцеральной и париетальной мембранами называется плевральной полостью; скелетные мышцы, участвующие в акте дыхания (диафрагма, внутренние и наружные межреберные, мышцы брюшной стенки). Питающий кровоток. Артер. кр. пост. в тк. легких по бронхиальным артериям. Эта кр. снабжает тк. легких О2 и пит. в-ми. После прохождения ч/з капилляры венозная кр. собир. в бронх. вены, кот. впадают в легочную вену. Дыхательный кровоток. Венозная кр. поступ. в легочные капилляры по легочным артериям. В капиллярах кр. обогащается О2 и по легочным венам артер. кр. поступ. в левое предсердие. Вентиляция легких осущ. due to период. измен. V груд. полости. Вдох осуществляется сокращением инспираторных мышц, выдох – экспир-ных мышц. Инспираторные мышцы: нар. межреберные – их сокращение поднимает ребра кверху, V груд. полости ↑ и диафрагма – при сокращении собственных мышечных волокон диафрагма уплощается и отходит книзу, ↑ объем. Экспираторные мышцы: внутр. межреберные – их сокращение опускает ребра книзу, объем ↓ и мышцы брюшной стенки – их сокращение → к подъему диафрагмы и ↓ нижних ребер, объем ↓. При спокойном дыхании выдох осущ. пассивно – без участия мышц, за счет эластической тяги растянутых при вдохе легких. Во время форсированного дыхания выдох осущ. актив.

Вдох: инспираторные мышцы сокращаются – V груд. полости ↑ - париетальная М растягивается – V плевральной полости ↑ - давление в плевральной полости ↓ ниже атмосферного - висцеральная М подтягивается к париетальной – V легкого ↑ за счет расширения альвеол – давление в альвеолах ↓ – воздух из атмосферы поступает в легкое.

В ыдох:

инспираторные мышцы расслабляются,

растянутые эластические элементы легких

сжимаются, (экспираторные мышцы

сокращаются) - V

груд. полости ↓ - париетальная М сжимается

– V

плевральной полости ↓ - давление в

плевральной полости ↑ выше атмосферного

- давление сдавливает висцеральную М –

V

легкого ↓ за счет сдавления альвеол –

давление в альвеолах ↑ – воздух из

легкого выходит в атмосферу. Непроизвольную

регуляцию дых. осущ. дыхательный

центр,

нах. в продолговатом мозге. Вентральная

его часть ответств-на за стимул. вдоха;

ее наз. центром

вдоха

(инспираторн. центр). Дорсальная и обе

латеральные части тормозят вдох и

стимул. выдох; они наз. центром

выдоха

(экспират.). ДЦ св. с диафрагмой диафраг.

и грудными Н. Бронхи и альвеолы иннерв-ся

ветвями 1 из черепных Н – блуждающего.

Гл. фактором, регулир. частоту дых., сл.

[СО2]

в крови. Когда ур. СО2

↑, хемоРs

посылают Н импульсы в инспират. центр.

От него ч/з диафрагм. и грудные Н поступ.

импульсы в диафрагму и нар. межреберные

мышцы, что → к их сокращению. Т.о.

автоматически стимул. вдох. При вдохе

альвеолы расшир. и находящиеся в них и

в бронхиальном дереве Р растяжения

посыл. импульсы в экспир. центр, кот.

автомат. подавл. вдох. Дыхат. мышцы relax,

и нач. выдох. После выдоха альвеолы уже

не растянуты, и Р растяж. не подверг-тся

больше стимуляции. Поэтому экспираторный

центр отключается и вдох м. начаться

снова.

ыдох:

инспираторные мышцы расслабляются,

растянутые эластические элементы легких

сжимаются, (экспираторные мышцы

сокращаются) - V

груд. полости ↓ - париетальная М сжимается

– V

плевральной полости ↓ - давление в

плевральной полости ↑ выше атмосферного

- давление сдавливает висцеральную М –

V

легкого ↓ за счет сдавления альвеол –

давление в альвеолах ↑ – воздух из

легкого выходит в атмосферу. Непроизвольную

регуляцию дых. осущ. дыхательный

центр,

нах. в продолговатом мозге. Вентральная

его часть ответств-на за стимул. вдоха;

ее наз. центром

вдоха

(инспираторн. центр). Дорсальная и обе

латеральные части тормозят вдох и

стимул. выдох; они наз. центром

выдоха

(экспират.). ДЦ св. с диафрагмой диафраг.

и грудными Н. Бронхи и альвеолы иннерв-ся

ветвями 1 из черепных Н – блуждающего.

Гл. фактором, регулир. частоту дых., сл.

[СО2]

в крови. Когда ур. СО2

↑, хемоРs

посылают Н импульсы в инспират. центр.

От него ч/з диафрагм. и грудные Н поступ.

импульсы в диафрагму и нар. межреберные

мышцы, что → к их сокращению. Т.о.

автоматически стимул. вдох. При вдохе

альвеолы расшир. и находящиеся в них и

в бронхиальном дереве Р растяжения

посыл. импульсы в экспир. центр, кот.

автомат. подавл. вдох. Дыхат. мышцы relax,

и нач. выдох. После выдоха альвеолы уже

не растянуты, и Р растяж. не подверг-тся

больше стимуляции. Поэтому экспираторный

центр отключается и вдох м. начаться

снова.

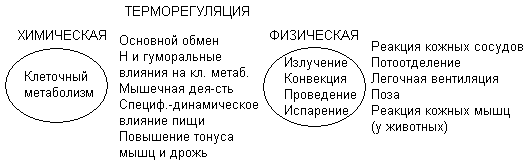

81.Энерг.

обмен организма. Терм-ия.Т епло

– форма Е, им. оч. важное значение для

поддержания живых с-м. Гл. ист. тепла для

всех живых с-м сл. солнечная Е. Температура

тела чела и жив. поддерживается на ~

постоянном ур.(изотермия),

несмотря на колебания температуры окр.

среды. Т органов и тк., как и всего орг-ма,

зависит от интенсивности обр. тепла и

от величины теплопотерь. Теплообразование

происх. вследствие непрерывно совершающихся

экзотермических реакций. Потеря

тепла

органами и тк. зависит в > ст. от их

месторасположение: поверхностно

располож. теряют быстрее, ибо < защищены

от охлаждения. Постоянство Т тела чела

м. сохр. лишь при усл. равенства обр. и

потери тепла всего организма, что

достигается с помощью физиол. мех-ов

терморегуляции (ТР). ТР проявл. в форме

взаимосочетания процессов обр. и отдачи

тепла, регулируемых Н-эндокринным путем.

Выделяют хим. и физ. ТР. Хим. ТР осущ.

путем изм. ур. теплообр., т.е. усил. /

ослабл. интенсивности обмена в-в в кл.

организма. Физ. ТР осущ. путем интен-сти

отдачи тепла.ХИМИЧЕСКАЯ

ТР.

Им. важное значение для поддер. постоянства

Т тела, как в норм. усл., так и при изм. Т

окр. среды. У чела усиление теплообр.

вследствие ↑ интенсивности обмена в-в

наблюдается, когда Т окр. ср. становится

↓ оптимальной Т / зоны

комфорта.

Наиболее интенсивное теплообр. происх.

в мышцах.

Если просто мышцы напряжены, но чел не

подвижен → ↑ окислительные процессы

→ теплообр. ↑ на 10%, если немного двигается

→ ↑ на 50-80%, если тяж. мыш. А → ↑ на

400-500%. В усл. холода также ↑, даже если

чел неподвижен. Ибо охлаждение пов-сти

тела, действуя на Рs,

воспринимающие холодовое раздражение,

рефлекторно возбуждает беспорядочные

непроивз. сокращения мышц, проявл. в

виде дрожи (озноб). При этом обменные

процессы значительно ↑, ↑ потребление

О2

и углеводов мышечной тк., что и влечет

за собой ↑ теплообр. Здесь также значит.

роль игр. печень

и почки.

Так, при охлаждении Т тела теплопродукция

в печени ↑. Освобождение Е в организме

совершается за счет окислительного

распада Ж, Б и У. Поэтому все мех-мы, кот.

регулируют окислительные про-сы,

регулируют и теплообр. ФИЗИЧЕСКАЯ

ТР.

Особое значение при нах. орг-ма в усл.

повышенное Т окр. ср. Теплоотдача осущ.

путем теплоизлучения

(тепло в виде эл-магн. волн длинноволн.

инфракр. части спектра передется др.

телам со скоростью, пропорционал.

разности Т м/у 2 телами – 50%), конвекция

(тепло передается окр. среде ч/з воздух),

теплопроводность

(при контакте м/у телами, напр., тело и

земля), испарение

(тепло теряется с пов-сти тела в про-се

превращения воды в вод. пар). При ↑

теплообр. в результате мыш. А ↑ значение

теплоотдачи, посредством испарения

воды. Одежда ↓ этот процесс. Т.к. м/у

телом и одеждой нах. неподвижный воздух,

кот. явл. плохим проводником. Наоборот

обнаженное тело теряет тепло, ибо воздух

на его пов-сти все время сменяется.

Поэтому Т кожи обнаженных частей тела

намного ↓, чем одетых. Жир тоже им. малую

теплопроводность. Интенсивность

теплоизлучения и теплопроводности м.

изменяться в результате перераспред.

крови и при изм. V

циркулирующей крови.

На холоде кров. сосуды кожи сужаются;

большое кол-во кр. поступает в сосуды

брюшной полости и тем самым ограничивается

теплоотдача → поверхн. слои кожи излучают

< тепла → теплоотдача ↓. При ↑ Т окр.

ср. сосуды кожи расширяются, кол-во

циркул. в них крови ↑. ↑ также V

циркул. кр. во всем организме вследствие

перехода воды из тканей в сосуды, а также

потому, что селезенка и др. кровяные

депо выбрасывают в общ. кровоток доп.

кол-во крови. ↑ кол-ва кр., цирк. ч/з сосуды

пов-сти тела, способствует теплоотдаче

посредством теплоизлучения и конвекции.

При высокой Т окр. ср. осн. значение в

поддерж. постоянства Т тела им. испарение

пота с пов-сти кожи.

Испарение воды зависит от относительной

влажности воздуха. Плохо переносится

также непроницаемая для воздуха одежда,

препятствующая испарению пота. Нек.

часть воды испаряется легкими в виде

паров, насыщающих выдыхаемый воздух →

дыхание

также уч. в поддерж. Т тела на пост. ур.

При высокой окруж. Т дыхательный центр

рефлекторно возбуждается, при низкой

– угнетается, дыхание становится менее

глубоким. Изменение положение

тела

(животные клубком, если холодно). Реакция

кожных мышц

(«гусиная кожа»). У жив. при этом изм.

ячеистость шерстного покрова и улучшается

теплоизолир. роль шерсти.

епло

– форма Е, им. оч. важное значение для

поддержания живых с-м. Гл. ист. тепла для

всех живых с-м сл. солнечная Е. Температура

тела чела и жив. поддерживается на ~

постоянном ур.(изотермия),

несмотря на колебания температуры окр.

среды. Т органов и тк., как и всего орг-ма,

зависит от интенсивности обр. тепла и

от величины теплопотерь. Теплообразование

происх. вследствие непрерывно совершающихся

экзотермических реакций. Потеря

тепла

органами и тк. зависит в > ст. от их

месторасположение: поверхностно

располож. теряют быстрее, ибо < защищены

от охлаждения. Постоянство Т тела чела

м. сохр. лишь при усл. равенства обр. и

потери тепла всего организма, что

достигается с помощью физиол. мех-ов

терморегуляции (ТР). ТР проявл. в форме

взаимосочетания процессов обр. и отдачи

тепла, регулируемых Н-эндокринным путем.

Выделяют хим. и физ. ТР. Хим. ТР осущ.

путем изм. ур. теплообр., т.е. усил. /

ослабл. интенсивности обмена в-в в кл.

организма. Физ. ТР осущ. путем интен-сти

отдачи тепла.ХИМИЧЕСКАЯ

ТР.

Им. важное значение для поддер. постоянства

Т тела, как в норм. усл., так и при изм. Т

окр. среды. У чела усиление теплообр.

вследствие ↑ интенсивности обмена в-в

наблюдается, когда Т окр. ср. становится

↓ оптимальной Т / зоны

комфорта.

Наиболее интенсивное теплообр. происх.

в мышцах.

Если просто мышцы напряжены, но чел не

подвижен → ↑ окислительные процессы

→ теплообр. ↑ на 10%, если немного двигается

→ ↑ на 50-80%, если тяж. мыш. А → ↑ на

400-500%. В усл. холода также ↑, даже если

чел неподвижен. Ибо охлаждение пов-сти

тела, действуя на Рs,

воспринимающие холодовое раздражение,

рефлекторно возбуждает беспорядочные

непроивз. сокращения мышц, проявл. в

виде дрожи (озноб). При этом обменные

процессы значительно ↑, ↑ потребление

О2

и углеводов мышечной тк., что и влечет

за собой ↑ теплообр. Здесь также значит.

роль игр. печень

и почки.

Так, при охлаждении Т тела теплопродукция

в печени ↑. Освобождение Е в организме

совершается за счет окислительного

распада Ж, Б и У. Поэтому все мех-мы, кот.

регулируют окислительные про-сы,

регулируют и теплообр. ФИЗИЧЕСКАЯ

ТР.

Особое значение при нах. орг-ма в усл.

повышенное Т окр. ср. Теплоотдача осущ.

путем теплоизлучения

(тепло в виде эл-магн. волн длинноволн.

инфракр. части спектра передется др.

телам со скоростью, пропорционал.

разности Т м/у 2 телами – 50%), конвекция

(тепло передается окр. среде ч/з воздух),

теплопроводность

(при контакте м/у телами, напр., тело и

земля), испарение

(тепло теряется с пов-сти тела в про-се

превращения воды в вод. пар). При ↑

теплообр. в результате мыш. А ↑ значение

теплоотдачи, посредством испарения

воды. Одежда ↓ этот процесс. Т.к. м/у

телом и одеждой нах. неподвижный воздух,

кот. явл. плохим проводником. Наоборот

обнаженное тело теряет тепло, ибо воздух

на его пов-сти все время сменяется.

Поэтому Т кожи обнаженных частей тела

намного ↓, чем одетых. Жир тоже им. малую

теплопроводность. Интенсивность

теплоизлучения и теплопроводности м.

изменяться в результате перераспред.

крови и при изм. V

циркулирующей крови.

На холоде кров. сосуды кожи сужаются;

большое кол-во кр. поступает в сосуды

брюшной полости и тем самым ограничивается

теплоотдача → поверхн. слои кожи излучают

< тепла → теплоотдача ↓. При ↑ Т окр.

ср. сосуды кожи расширяются, кол-во

циркул. в них крови ↑. ↑ также V

циркул. кр. во всем организме вследствие

перехода воды из тканей в сосуды, а также

потому, что селезенка и др. кровяные

депо выбрасывают в общ. кровоток доп.

кол-во крови. ↑ кол-ва кр., цирк. ч/з сосуды

пов-сти тела, способствует теплоотдаче

посредством теплоизлучения и конвекции.

При высокой Т окр. ср. осн. значение в

поддерж. постоянства Т тела им. испарение

пота с пов-сти кожи.

Испарение воды зависит от относительной

влажности воздуха. Плохо переносится

также непроницаемая для воздуха одежда,

препятствующая испарению пота. Нек.

часть воды испаряется легкими в виде

паров, насыщающих выдыхаемый воздух →

дыхание

также уч. в поддерж. Т тела на пост. ур.

При высокой окруж. Т дыхательный центр

рефлекторно возбуждается, при низкой

– угнетается, дыхание становится менее

глубоким. Изменение положение

тела

(животные клубком, если холодно). Реакция

кожных мышц

(«гусиная кожа»). У жив. при этом изм.

ячеистость шерстного покрова и улучшается

теплоизолир. роль шерсти.

83.Сенсорные системы. Рецепторные процессы (сенсорная рецепция).Сенсорная рецепция – пр-с восприятия и преобразования Е раздражителей внешн. и внутр. среды организма в Е нервн. импульсов, передаваемую по чувств. Нейр. в ЦНС. Сенсорный рецептор (СР) – это нервн. кл. / комплекс нейр. и эпителиальных кл, специально приспособленный для восприятия опр. типа раздраж-лей. СР явл начальными звеньями любой рефлекторной дуги. Классиф. Р: по строению рецепторы подразделяют на первичные и вторичные. К перв. относят такие СР, у кот. действие раздражителя воспринимается непосредственно периферическими отростками чувствит. нейрона (Н окончаниями), кот. м. б. свободными (не им. доп. образований) и инкапсулированными (окончания чувств. нейрона заключены в особые образования, осуществляющие первичное преобразование Е раздражителя); к втор относят такие СР, у кот. дей-ие раздр-ля воспр-ся специализир. рецептирующей кл. Н происхождения. Возбуждение, возникшее в рецептирующей кл, передается ч/з синапс на чувств. нейрон. Тело чувств. нейрона располагается за пределами ЦНС – в спинномозговом / вегетативном ганглии. Перв. (А-В) и втор. (Г) Рs. А – свободное Н окончание; Б, В – инкапсулированные Н окончания. Г – Р орг. слуха; 1 – тело чувств. нейрона; 2 – периферический отросток чувств. нейрона; 3 – центр. отросток чувств. нейрона (следует в ЦНС); 4 – капсула; 5 – рецептирующая кл; 6 – синапс.

По расположению сенсорные рецепторы подразделяют на экстерорецепторы (из внешней среды), интерорецепторы (из внутр.), проприорецепторы (опорно-двигательной системы). По разнообразию воспринимаемых раздражителей сенсорные рецепторы подразделяют на: мономодальные (только 1 вид раздражителя), полимодальные (разл. видов раздражителей). По модальности сенсорные рецепторы подразделяют на хеморецепторы (хим. в-в), фоторецепторы (свет. раздр-ли), механорецепторы (давление, вибрацию, перемещение, степень растяжения), терморецепторы (изменения температуры), ноцицепторы (боль). Этапы преобразование Е внешнего раздр-ля в Е Н импульсов. 1)Действие раздражителя. Внешний стимул взаимодействует со специфическими М стр-ми окончаний чувств. нейрона (в перв. Р) / рецептирующей кл. (во втор. Р), что → к изм. ионной проницаемости М. 2)Генерация рецепторного потенциала. В результате чего происходит изм. М потенциала (деполяризация / гиперполяризация) чувств. нейрона (в перв. Р) / рецептирующей клетке (во втор. Р). Изм М потенциала, наступающее в результате действия раздражителя, наз. рецепторным потенциалом (РП). 3)Распространение РП. В перв. Р РП распространяется электротонически и достигает ближайшего перехвата Ранвье. Во втор. Р РП электротонически распространяется по М рецептирующей кл. и достигает пресинаптической М, где вызывает выделение медиатора. В результате срабатывания синапса (м/у рецептирующей кл. и чувств. нейроном) происходит деполяризация постсинаптической М чувств. нейрона (ВПСП). Образовавшийся ВПСП распространяется электротонически по дендриту чувствительного нейрона и достигает ближайшего перехвата Ранвье. В области перехвата Ранвье РП (в перв. Р) / ВПСП (во втор. Р) преобразуется в серию ПД (Н импульсов). Образовавшиеся Н импульсы проводятся по аксону (центр. отр-ку) чувств. нейрона в ЦНС. Т.к. РП генерирует обр. серии ПД - наз. генераторным потенциалом. Закономерности преобразования Е внешнего раздражителя в серию Н импульсов: чем ↑ сила действующего раздр-ля, тем > амплитуда РП; чем > амплитуда РП, тем > частота Н импульсов. Свойства Р. Специфичность. > Р приспособлены для восприятия только 1 вида раздражителей. Специфичность таких мономодальных Р не явл. абсолютной – практически любой Р реагирует на разн. раздр-ли. Но пороговая сила того раздражителя, к восприятию кот. Р приспособлен, значительно ↓ таковой для всех прочих раздр-лей. Чувствительность. Количественной мерой чувствительности СР явл. абсолютный порог чувствительности – миним. сила раздр-ля, способная вызвать возбуждение рецептора. Адаптация - явление ослабления возбуждения в Р при действии длительного раздр-ля постоянной силы. В зависимости от скорости адаптации подразделяют на тонические - генерируют Н импульсы в течение всего t действия раздр-ля. После высокочастотного залпа в начале действия раздр-ля, частота Н импульсов устанавливается на постоянном ур; промежуточные - генерируют НИ в течение всего t действия раздр-ля, но их частота существенно ↓; фазные - генерируют НИ в начальный и конечный период действия раздр-ля. Рецептивное поле нейрона – множество Р, функц-но св. с этим нейроном, при этом 1 и тот же нейрон в различ. моменты t м. оказаться функ-но св. с различ. кол-вом Р. Макс. величина поля = кол-ву Р, кот. св. с этим нейроном морфологически, а мин. - м. б. 1 Р. У перв. Р зоны периферических отростков чувств. нейронов м. перекр. др. др. У втор. Р 1 рецептирующая кл. м. контакт. с неск. чувств. нейронами, т.е. м. вх. в состав полей разл. нейронов.

84.Птицы как амниоты, приспособления к полету. Систематика птиц. Птицы – высокоорганизованные теплокровные животные, приспособленные к полету. Благодаря большой численности и широкому распространению на Земле важную они играют и многообразную роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Известно около 9 тыс. видов. В РБ 310 видов из них 75 в красной книге. Приспособления к полету:

Туловище обтекаемой формы. Передние конечности преобразованы в орган полета – крылья, задние конечности служат опорой туловища и для передвижения.

Кожа тонкая, сухая, лишена желез. Единственная копчиковая железа распложена в хвостовом отделе. Кожа имеет роговые образования в виде перьев, создающих летательные поверхности и защищающие тело от потери тепла.

Кости скелета тонике, прочные, в трубчатых костях имеются воздушные полости, облегающие их массу. Череп образован полностью сросшимися без швов костями. Все отделы позвоночника (кроме шейного) неподвижны. Грудина у летающих птиц с выступом вперед – килем, к которому прикрепляются мощные летательные мышцы. В скелете задних конечностей развита длинная цевка, увеличивающая длину шага птиц.

Мышечная система сильно дифференцирована. Самые крупные мышцы – грудные, опускающие крыло. Хорошо развиты подключичные, межреберные, шейные, подкожные и мышцы ног. Движения птиц быстрые и разнообразные: ходьба, бег, прыжки, плаванье. Виды полета – машущий и парящий. Птицы многих видов способны осуществлять дальние перелеты.

Особенности строения пищеварительной системы связаны с необходимостью быстрого расщепления больного количества пищи и облегчения массы пищеварительного тракта. Это достигается благодаря отсутствию зубов, участию клюва и языка в добывании пищи, размягчению ее в расширенной части пищевода – зобе, смешению пищи с пищеварительными соками железистого отдела желудка и перетиранию ее, как на жерновах, в мышечном отделе желудка, и укорочению задней кишки, заканчивающейся клоакой.

Орган дыхания – легкие. У летящей птицы дыхание двойное: газообмен в легких осуществляется как при вдохе, так и при выдохе, когда атмосферный воздух из воздушных мешков поступает в легкие.

Сердце четырехкамерное, все органы и ткани снабжаются чистой артериальной кровью. В результате интенсивного процесса жизнедеятельности вырабатывается много тепла, которое удерживается перьевым покровом. Поэтому все птицы теплокровны.

Органом выделения служат почки. Мочевой пузырь отсутствует. Продуктом обмена является мочевая кислота. В клоаке вода, содержащаяся в моче, всасывается и вновь возвращается в организм, а густая моча смешивается с не переваренной пищей и выводится наружу.

Головной мозг имеет пять отделов. Наиболее развиты большие полушария переднего мозга, покрытые гладкой корой, и мозжечок. Ориентировка птиц в пространстве происходит с помощью острого зрения и слуха.

Птицы раздельнополы. Большинстве видов свойственен половой диморфизм. У самок развит только левый яичник. Оплодотворение внутреннее, развитие прямое. Птицы большинства видов откладывают яйца в гнезда, обогревают их теплом своего тела, вылупившихся птенцов выкармливают.

Распространение. Класс птицы представлен более 40 отрядами: Пингвинообразные, Страусообразные, Аистообразные, Дневных хищных птиц (грифы, соколы, орлы), Совообразные (совы, филины), Курообразные (курица, куропатка, тетерев), Воробьиные (ласточки, синицы, жаворонки).Полет и хождение на задних конечностях → 1)своеобразные видоизменения конеч-стей и их поясов и 2)легкость (пневматичность) и прочность (срастание костей, нет швов). Позвоночник: шейный (11-25), грудной (3-10), поясничный, крестцовый (истинных 2) и хвостовой (свободных 6-9). Гетероцельные (им. седлообр. сочленовные пов-сти) → очень ↑ подвижность; 2)сращены м/у собой и крестцом; несут ребра, подвижно сочленен. с грудиной (шир., слегка выгнутая наружу костная пластинка), у > костный киль (для мышц крыла); 3) + 4) + подвздошн = сложный крестец (10-22). 5)заканчивается копчиковой костью / пигостилем (вертикальная костная пластинка, к нему рулевые перья)