- •1.Суть и значение цтк.

- •2 .Основные пути распада углеводов.

- •3. Критерии радиочувствительности живых организмов. Оценка биологического риска облучения в малых дозах.

- •4. Биосинтез белка состоит из трех этапов – инициации, элонгации и терминации.

- •8.Законы термодинамики в биологии, доказательства их применимости к живым системам.

- •9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

- •12.Направления в эволюции онтогенеза. Целостность организма в онтогенезе.

- •14.Главные направления эволюции филогенетических групп.

- •13.Основные структурные компоненты эукариотической клетки и их функции.

- •15.Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков сцепленных с полом. Группы сцепления генов. Кроссинговер. Генетическая карта хромосом.

- •16.Особенности организации клеток прокариот, грибов, растений и животных.

- •17.Вид: критерии, признаки, структура. Пути видообразования.

- •18.Мутационный процесс. Молекулярные механизмы мутации. Классификация мутаций.

- •22.Пролиферация клеток, клеточные циклы.

- •24.Законы наследования при моно -, ди- и полигибрндном скрещивании.

- •25.Структура и функции гена.

- •26.Принципы и методы генетического анализа про - и эукариот.

- •28.Генотип как сложная система аллельных и неаллельных взаимодействий.

- •30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

- •36.Мир м/о, общие признаки и разнообразие. Про- и эукариотические м/о.

- •37.Строение, химический состав и функции основных компонентов бактериальной кл.

- •38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

- •39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

- •40.Типы энергетического метаболизма у бактерий.

- •42.Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения целевых продуктов биотехнологических процессов. Успехи и перспективы современной б/т.

- •45.Бактериофаги. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •4 6.Типы жизненных циклов зелёных водорослей и параллелизм в развитии.

- •47.Отделы высших споровых растений и их жц.

- •48.Общая характеристика покрытосеменных, их классификация.

- •50.Характеристика грибов как отдельного царства органического мира.

- •51.Индивидуальное развитие покрытосеменных.

- •52.Водоросли. Отличия от высших растений. Основные типы морфоструктуры тела.

- •53.Лишайники (Lichenophyta): строение, питание, размножение. Роль в биогеоценозе.

- •54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

- •62. Рост и развитие растений. Механизмы регуляции роста растений.

- •63. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

- •64. Пигменты растений их функциональная роль.

- •65. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза, различные пути метаболизма, их особенности.

- •67. Минеральное питание растений. Физиологю роль, механизмы их поступления в клетку.

- •70.Вторичная полость тела, её функции и развитие.

- •74.Эндокринная система и её регуляторные функции.

- •75.Ранние ст. Зародыш. Развития (дробление, гаструляция, нейруляция). Органогенез.

- •76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

- •77.Система кровообращения и её регуляция.

- •78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

- •Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

- •80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

- •85.Характеристика подтипа Позвоночных (Черепных)

- •86.Морфо-функциональные изменения основных систем

- •88.Земноводные. Морфобио адаптация к обитанию в водной и наземно-возд. Среде.

- •93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

- •89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

- •91.Морфо-биологическай характеристика первичноводных челюстных позвоночных.

- •92.Паразитизм как обитание в среде второго порядка. Биологические выгоды паразитизма и адаптация экто- и эндопаразитов.

- •94.Метагенез и гетерогония как типы жизненных циклов беспозвоночных животных.

78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

Кровь = плазма + форменные элементы крови (44%); плазма = вода (90%) + раств. в-ва (10%); сыворотка = плазма + фибриноген. Общее количество крови в организме – 7 % от массы тела. Растворенные в-а: электролиты, Б крови, транспортируемые в-ва: пит. в-ва (глю, а.к., ЖК), промеж. и конечные продукты метаболизма (мочевина, креатинин), регуляторные в-а (гормоны).

Форменные элементы крови: эритроциты (красные кл. кр.) - безъЯ плоские в форме двояковогнутых дисков → ↑ S его пов-сти, что ускоряет диффузию газов ч/з его М, на 90% из воды и гемоглобина; эластичные и легко деформируются, что позволяет проходить ч/з узкие капилляры (транспорт О2 и СО2); тромбоциты (кровяные пластинки) – безъядерные фрагменты кл.; пребывают в неактивном состоянии. Будучи активированы, они секретируют ряд биоактивных в-в. (образование тромба); лейкоциты (белые) – округлые клетки сЯs, способны к амебоидному движению, due to м. мигрировать из кр. в тк; сп. окружать инородные тела и захватывать их в цитоплазму (фагоцитоз). (защита от чужеродных в-в и м/о), В зависимости от наличия в ЦП гранул на гранулоциты и агранулоциты. Гранулоциты в зависимости от окрашивающего их гранулы красителя: нейтрофилы, эозинофилы (кислый) и базофилы (щелочной). Агранулоциты – моноциты и лейкоциты;

1)Интегративная –объединяет все клетки, органы и системы организма;

2)Транспортная – переносит пит. в-а, продукты метаболизма, газы, регуляторные в-ва; с током крови переносятся кл.

3)Гомеостатическая – в крови собственные системы для гомеостаза: с-ма свертывания крови (предупреждает кровопотерю при повреждении сосудов), буферные с-мы (поддерж. постоянство рН кр.)

4)Защитная – сущ. механизмы, обеспеч. нейтрализацию проникших в организм чужеродных в-в и кл

Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

Электролиты плазмы крови: неорг. кат. (Na+, K+, Ca++, Mg++), неорг. анионы (Cl-, HCO3-, PO4---, HPO4--, H2PO4), орг. анионы.Функции: обеспечивают сущ. осмотического давления крови; вх. в состав буферных систем крови; необходимы для поддерж. пост. ионного состава тк. жидкости и кл.

Для организма важно поддерж. и пост. осмотическое давление кр. (зависит от С растворенных в кр. электролитов, глю, мочевины) и постоянного соотношения концентраций отдельных электролитов.

Белки крови - 5 фракций (на осн. подвижности в геле): Альбумины (60 %), 1-глобулины, 2-глобулины, -глобулины, -глобулины. Функции: перенос низкомол. в-в (трансферрин – Fe3+); связывание электролитов (перевод их в недиффундирующую ф., в регуляции осмодавл. и ион. состава кр); обесп. онкотическое давление крови; входят в состав буферных, свертывающей и защитных с-м кр.

Буферные системы крови при ↑ рН выделяют ионы Н+, при ↓ рН – связывают излишние ионы Н+.

На М эритроцитов иммобил. специфические гликоЛ (аглютиногены), кот. обладают а/генными св-ми.

В плазме есть специфичекие а/тела (агглютинины) к к. аглютиногену (ок. 300 аглютининов). Агглютинация эр. – пр-с склеивания → к 1 агглютиногену м. приadd 2 аглютинина, нах. на разн. эр.В плазме кр. чела НЕ присутствуют агглютинины специфичные к имеющимся у него агглютиногенам. А-гены и а-нины, вызывающие сильную агглютинацию, входят в 2 осн. с-мы групп кр.– систему АВО и систему Rh. В систему АВО входят агглютиноген А и В и агглютинин (специфичен к агглютиногену А) и (к В). В соответствии с их наличием выделяют 4 гр. кр. (в I(0) - 2 аглютинина, в IV(AB) – нету). В систему Rh вх. агглютиноген D → по его наличию выделяют 2 группы крови: Rh+(есть), Rh- (нету).

Лимфатическая с-ма - часть сосудистой с-мы, дополняющая венозную с-му. Играет важную роль в обмене веществ и очищении кл. и тк. орг-ма. Не является закрытой и не имеет центрального насоса. Лимфа (1-2л), циркулирующая в ней, движется медленно и под небольшим давлением. Это - прозрачная бесцветная жидкость, в кот. много лимфоцитов. Из капилляров лимфа поступает в лимфатические сосуды, а затем в протоки и стволы, кот. впадают в крупные вены шеи, а затем в верхнюю полую вену. На пути лимфатических сосудов - лимфатические узлы, выполняющие барьерную и иммунную роль. Функции — возвращение Б, воды и солей из тк. в кр.

Гемостаз и его механизмы.

Гемостаз– процесс остановки кровотечения при повреждении стенки сосуда.

Гемостаз включает 3 взаимосвязанных др. с др. механизма:

Сосудисто-тромбоцитарный механизм активируется в течение первой мин после повреждения сосуда. В обл. повреждения сосуда скапливаются тромбоциты, кот. обр. тромбоцитарную пробку, закрыв. просвет сосуда. Тромбоциты секретируют ве-ва, вызывающие спазм сосуда. Этот механизм эффективно останавливает кровотечение только в мелких сосудах: капиллярах, артериолах, венулах.

Коагуляционный механизм активируется в течение неск. мин после повреждения сосуда. Процесс коагуляции сост. в том, что жидкая плазма крови превращается в плотный гель на основе Б фибрина. Коагуляция происходит вследствие обр. нерастворимого Б фибрина из его раств. предшественника – фибриногена. Образовавшийся гелевый сгусток усиливает тромбоцитарную пробку.

Ретракция тромба - сжатие сгустка за счет волокон фибрина и тромбоцитарного тромбостенина. За счет ретракции происходит уплотнение сгустка и стягивание краев раны.

Сосудисто-тромбоцитарный механизм гемостаза.

Адгезия тромбоцитов – тромбоциты скапливаются у поврежденного участка сосуда и прилипают к эндотелию по краям раны. Сущ. 2 мех-ма адгезии тромбоцитов: 1)пов-ть М поврежденного эндотелия приобретает (+) заряд. Поэтому к ней прилипают тромбоциты, наружная пов-ть кот. заряжена (-). 2)повреждение сосуда → к обр. свободного фактора Виллебранда (в норме он ассоциирован с фактором VIII). Фактор Виллебранда образует мостики м/у субэндотелиальными стр-ми и Б пов-ти тромбоцита.

Активация тромбоцитов. Адгезия тромбоцитов → к их активации. Активированные тромбоциты секретируют серотонин, катехоламины, АДФ. Серотонин оказывает сосудосуживающее действие.

Обратимая агрегация тромбоцитов. Под влиянием АДФ тромбоциты скучиваются и обр. рыхлую тромбоцитарную пробку, проницаемую для плазмы крови.

Необратимая агрегация тромбоцитов. Образующийся к этому t в плазме крови тромбин дей-ет на рецепторы тромбоцитов и → к их разрушению и слиянию в плотную массу. Образовавшаяся тромб. пробка непроницаема для плазмы крови.

Коагуляционный механизм гемостаза.

Пр-с обр. нерастворимого фибрина - каскад р-ий, кот. завершается обр. фибрина. Конечные р-и этого каскада наз.“общий путь коагуляции”. Началом “общего пути” явл. обр. активатора протромбина. Обр. активатора протромбина м. инициироваться под дей-ем Б плазмы кр. (“внутренний путь”) / под дей-м Б поврежденной ткани (“внешний путь”). В-ва, уч-щие в свертывании кр, наз. факторами свертывания. Различают факторы свертывания, присутствующие в плазме кр. (факторы I – XIII) и факторы свертывания, выделяемые тромбоцитами (факторы 1 - 12).

Внутренний путь активации свертывания крови.

-на поврежденном участке ст. сосуда обнажаются коллагеновые волокна неактивный фактор XII, соприкасаясь с коллагеновыми волокнами, активируется и превращается в фактор XIIа.

-Фактор XIIа активирует фактор XI.

-Фактор XIa в присутствии ионов Са активирует фаrтор IX.

-Фактор IXа образует комплекс с ионами Са и тромбоцитарным фактором 3.

-Этот комплекс в присутствии активированного фактора VIIIа производит активацию фактора Х.

-Активированный фактор Ха взаимод. с фактором Va и Са2+ и обр. комплекс, кот. явл. активатором протромбина (протромбиназы). *Активация фактора VIII и фатора V осуществляется тромбином.

Внешний путь активации свертывания крови.

-поврежденные кл. тк. в/г сосуда выд. тк. тромбопластин, кот. ч/з поврежд. ст. сосуда попадает в кр.

-тромбопластин, соединяясь с факторами плазмы и тромбоцитов, → к обр. активатора протромбина.

-протромбиназа катализирует превращение профермента протромбина в активный фермент тромбин.

Общий путь активации свертывания крови.

-под действием протромбиназы протромбин превращается в тромбин

-Ф тромбин расщепляет фибриноген с обр. фибрина и активирует фактор XIII.

-молекулы растворимого фибрина под действием электростатичеких сил выстраиваются || др др.

-под действ. активир. ф. XIII происх. полимеризация молекул фибрина и обр. нераств. полимерный ф-н.

-в обр-ся фибриновой сети остались эритроциты, кот. еще > ↑ плотность сгустка. При уч. тромбоцитов происходит ретракция сгустка – уплотнение сгустка и выдавливание из него плазмы. Оставшиеся в фибриновой сети эритроциты дополнительно ↑ плотность сгустка.

В

нутренняя

среда организма и гомеостаз.

О

нутренняя

среда организма и гомеостаз.

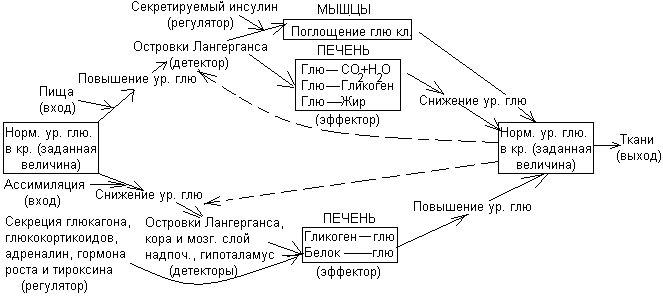

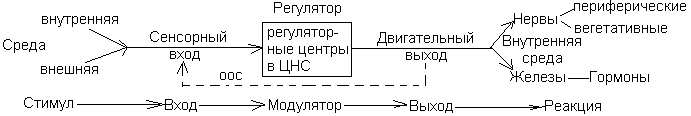

О рга-зм

мона опред. как физ-хим. си-му, сущ. в

окруж. среде в стационарном состоянии.

У всех орг-ов выработались разнообр.

анатом., физиол. и поведенч. приспособления,

служащие сохранению постоянства внутр.

среды. Гомеостаз

– механизмы, поддерживающие это

постоянство. Гомеостатические мех-мы

д. им. свободу колебаний, т.к. именно

колебания активир. си-му

управления

(осн. компоненты на рис. 1) и возвращают

регулируемый параметр к оптимальной

величине (должной). Отрицательная

обратная связь (ООС) ↑ стабильность

си-мы. При нарушении равновесия си-мы

возникает ряд последствий, кот. приводят

к устранению этого нарушения и к возврату

си-мы к исходному состоянию. Примеры

биол. мех-ов ООС: регуляция напряжения

дых. газов в крови, частоты серд. сокр.,

арт. давления, ур. гормонов и метаболитов

в кр., регуляция pH

и ToC

тела и др. Регуляция секреции тироксина

щит. ж. → модулятор

сост. из детектора

(гипоталамус), регулятора

(гипофиз) и эффектора

(щит. ж.). ПОС в биоси-ах встреч. редко,

т.к. она → к нестаб. си-мы и экстрим.

состояниям. Пр.: Н импульс – деполяр. М

нейрона – проницаемость М для Na

– они вх. в аксон ч/з М – дальнейшая

деполяризация – ПД. В этом сл. ПОС дей-ет

как усилитель ответа. Внутр. среду и ее

регуляцию м. рассматривать на ур. кл. и

на ур. тк. Поддержание стац. состояния

в кл. зависит от скоростей поступления

в кл. и исп. ею разл. материалов, т.е. от

«входа», «выхода» и активности модуляторов.

У 1кл. и мнкл. внутр. среда кл. регулир.

по этой схеме (2). Непосредственным

окружением для кл. умнкл. раст. и жив.

служит межкл. жидкость, у млекопит. –

это тканевая жидкость. Они обл. наиб.

совершенной регуляцией ее параметров

(содерж. воды, газов, ионов, пит. в-в,

гормонов, отходов метаболзима, pH

и ТоС).

Во всех сл. эти параметры достаточно

жестко регулир. при участии 1 / неск. тк.,

органов / си-м органов. У > жив. мех-зм

регуляции вкл. реакции со стороны желез

внутр. секреции / Н си-мы, кот. координируются

регулят. центрами ГМ и спин. м. (3).

рга-зм

мона опред. как физ-хим. си-му, сущ. в

окруж. среде в стационарном состоянии.

У всех орг-ов выработались разнообр.

анатом., физиол. и поведенч. приспособления,

служащие сохранению постоянства внутр.

среды. Гомеостаз

– механизмы, поддерживающие это

постоянство. Гомеостатические мех-мы

д. им. свободу колебаний, т.к. именно

колебания активир. си-му

управления

(осн. компоненты на рис. 1) и возвращают

регулируемый параметр к оптимальной

величине (должной). Отрицательная

обратная связь (ООС) ↑ стабильность

си-мы. При нарушении равновесия си-мы

возникает ряд последствий, кот. приводят

к устранению этого нарушения и к возврату

си-мы к исходному состоянию. Примеры

биол. мех-ов ООС: регуляция напряжения

дых. газов в крови, частоты серд. сокр.,

арт. давления, ур. гормонов и метаболитов

в кр., регуляция pH

и ToC

тела и др. Регуляция секреции тироксина

щит. ж. → модулятор

сост. из детектора

(гипоталамус), регулятора

(гипофиз) и эффектора

(щит. ж.). ПОС в биоси-ах встреч. редко,

т.к. она → к нестаб. си-мы и экстрим.

состояниям. Пр.: Н импульс – деполяр. М

нейрона – проницаемость М для Na

– они вх. в аксон ч/з М – дальнейшая

деполяризация – ПД. В этом сл. ПОС дей-ет

как усилитель ответа. Внутр. среду и ее

регуляцию м. рассматривать на ур. кл. и

на ур. тк. Поддержание стац. состояния

в кл. зависит от скоростей поступления

в кл. и исп. ею разл. материалов, т.е. от

«входа», «выхода» и активности модуляторов.

У 1кл. и мнкл. внутр. среда кл. регулир.

по этой схеме (2). Непосредственным

окружением для кл. умнкл. раст. и жив.

служит межкл. жидкость, у млекопит. –

это тканевая жидкость. Они обл. наиб.

совершенной регуляцией ее параметров

(содерж. воды, газов, ионов, пит. в-в,

гормонов, отходов метаболзима, pH

и ТоС).

Во всех сл. эти параметры достаточно

жестко регулир. при участии 1 / неск. тк.,

органов / си-м органов. У > жив. мех-зм

регуляции вкл. реакции со стороны желез

внутр. секреции / Н си-мы, кот. координируются

регулят. центрами ГМ и спин. м. (3).

79.Рефлекторная теория и ее развитие. Принцип рефлекторной деятельности НС был выдвинут еще в XVII в. французским философом и математиком Р. Декартом. Сам термин «рефлекс» был предложен в XVIII в. чешским физиологом Прохазкой. Весь последующий ход изучения деятельности НС убедительно показал, что ее ответы на разл. раздражения протекают по рефлекторному принципу. Осн. вклад в развитие теории внесли классики отечеств. физиологии И.М.Сеченов и И.П.Павлов и их многочисленные ученики.

Постулаты рефлекторной теории:

– в орг. любой формы рефлекторной деятельности ведущая роль принадлежит внеш. / внутр. стимулам

– возбуждение по рефлекторной дуге распр. поступательно от Ps к Н центру и далее к эффекторам

– любой рефлекс заканчивается действием – сокращением мышцы, выделение секрета

– спинальные рефлексы характер-ся постоянством, инициир. дей-ем адекватного раздр-ля на Ps.

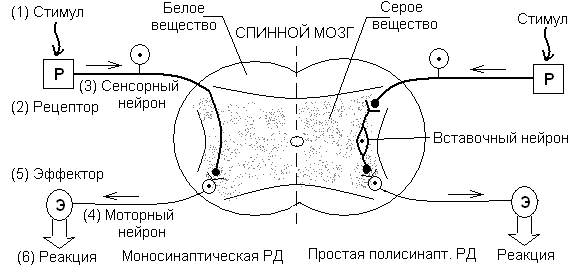

Работами отечественных теоретиков физиологии выдвинуто представление об организации рефлексов в виде структурно-функционального образования, в кот. кроме афферентного, эфферентного и центрального звеньев им. петля обратной связи от эффектора, св. его с Н центром (рефлекторное кольцо). Осн. мех-зм дея-сти НС – рефлекс. Рефлексом наз. любую ответную реакцию организма, осуществл. с уч. ЦНС. Морфологической основой сих реакций явл. рефлекторная дуга, вкл. 5 звеньев:

1) рецептор – специализ. прибор, воспринимающий опр. вид воздействий внешней / внутр. среды;

2) афферентный (чувствительный) нейрон(-ы), проводящий сигнал, возникающий в Р, в Н центр;

3) вставочный нейрон(-ы), предст. с. центр. часть рефл. дуги (/ Н цетр) указанного рефлекса;

4) эфферентный (двигательный) нейрон, по аксону кот. сигнал доходит до эффектора;

5) эффектор – П-П / гладкая мышца либо железа, осущ. соответствующую дея-сть.

1) Моносинаптические рефлексы. Сенсорный нейрон непосредственно контактирует с телом моторного нейрона. В такой дуге уч. только 1 синапс, нах. в ЦНС (регуляция мышечного тонуса и позы, коленный сустав). Нейроны не доходят до ГМ, и рефлекторные акты осущ. без его участия.

2) Полисинаптические спинномозговые рефлексы. Уч. по меньшей мере 2 синпса, нах. в ЦНС, т.к. в дугу вкл. 3ий нейрон – вставочный (интернейрон). Синапсы м/у сенсорными и вставочными нейронами, а также м/у вставочными и двигательными нейронами. Это вид простого рефлекса, замыкающегося в спинном мозгу (укол пальца).

П ростые

РД типа 1 и 2 позволяют орг-му осущ.

автоматические непроизвольные реакции,

необх. для приспособления к изм. внешней

ср. (зрачковый рефлекс / сохр. равновесия

при передвижении) и к изм. в самом орг-ме

(регуляция частоты дых, кров. давления

и т.д.), а также предотвращение повреждения

тела (ранение, ожог). 3)

Полисинаптические рефлексы с уча. и

спинного и ГМ.

Сенсорный нейрон обр. в спинном мозгу

синапс со вторым нейроном, кот. посылает

импульсы в ГМ. Т.о. эти вторые сенсорные

нейроны обр. восходящие НП. ГМ истолковывает

эту инфу и сохр. ее для дальнейшего исп.

В любой момент ГМ м. инициировать

двигательную дея-сть, и тогда импульсы

б. передаваться двигательным нейронам

по нисходящему Н пути прямо на спинные

мотонейроны ч/з синапсы, располож. в той

же обл-сти, что и выходные синапсы

вставочных нейронов.

ростые

РД типа 1 и 2 позволяют орг-му осущ.

автоматические непроизвольные реакции,

необх. для приспособления к изм. внешней

ср. (зрачковый рефлекс / сохр. равновесия

при передвижении) и к изм. в самом орг-ме

(регуляция частоты дых, кров. давления

и т.д.), а также предотвращение повреждения

тела (ранение, ожог). 3)

Полисинаптические рефлексы с уча. и

спинного и ГМ.

Сенсорный нейрон обр. в спинном мозгу

синапс со вторым нейроном, кот. посылает

импульсы в ГМ. Т.о. эти вторые сенсорные

нейроны обр. восходящие НП. ГМ истолковывает

эту инфу и сохр. ее для дальнейшего исп.

В любой момент ГМ м. инициировать

двигательную дея-сть, и тогда импульсы

б. передаваться двигательным нейронам

по нисходящему Н пути прямо на спинные

мотонейроны ч/з синапсы, располож. в той

же обл-сти, что и выходные синапсы

вставочных нейронов.

4) Условные рефлексы. Характер ответа зависит от прошлого опыта. Координируются ГМ.

Дорогое горячее блюдо с едой и горячая пустая сковородка. Сковородка: мозг анализ. инфу, с учетом инфы от др. органов чувств (глаз) и устанавливает причину стимула. Сопоставляет инфу с той, что храниться, о том, что произойдет, если спиномозг. рефлекс осущ. автоматически. И решит, что ничего не случиться, если бросить сковородку, и пошлет импульсы по возбуждающему пути. Блюдо: по тормозному пути пошлет.