- •1.Суть и значение цтк.

- •2 .Основные пути распада углеводов.

- •3. Критерии радиочувствительности живых организмов. Оценка биологического риска облучения в малых дозах.

- •4. Биосинтез белка состоит из трех этапов – инициации, элонгации и терминации.

- •8.Законы термодинамики в биологии, доказательства их применимости к живым системам.

- •9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

- •12.Направления в эволюции онтогенеза. Целостность организма в онтогенезе.

- •14.Главные направления эволюции филогенетических групп.

- •13.Основные структурные компоненты эукариотической клетки и их функции.

- •15.Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков сцепленных с полом. Группы сцепления генов. Кроссинговер. Генетическая карта хромосом.

- •16.Особенности организации клеток прокариот, грибов, растений и животных.

- •17.Вид: критерии, признаки, структура. Пути видообразования.

- •18.Мутационный процесс. Молекулярные механизмы мутации. Классификация мутаций.

- •22.Пролиферация клеток, клеточные циклы.

- •24.Законы наследования при моно -, ди- и полигибрндном скрещивании.

- •25.Структура и функции гена.

- •26.Принципы и методы генетического анализа про - и эукариот.

- •28.Генотип как сложная система аллельных и неаллельных взаимодействий.

- •30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

- •36.Мир м/о, общие признаки и разнообразие. Про- и эукариотические м/о.

- •37.Строение, химический состав и функции основных компонентов бактериальной кл.

- •38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

- •39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

- •40.Типы энергетического метаболизма у бактерий.

- •42.Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения целевых продуктов биотехнологических процессов. Успехи и перспективы современной б/т.

- •45.Бактериофаги. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •4 6.Типы жизненных циклов зелёных водорослей и параллелизм в развитии.

- •47.Отделы высших споровых растений и их жц.

- •48.Общая характеристика покрытосеменных, их классификация.

- •50.Характеристика грибов как отдельного царства органического мира.

- •51.Индивидуальное развитие покрытосеменных.

- •52.Водоросли. Отличия от высших растений. Основные типы морфоструктуры тела.

- •53.Лишайники (Lichenophyta): строение, питание, размножение. Роль в биогеоценозе.

- •54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

- •62. Рост и развитие растений. Механизмы регуляции роста растений.

- •63. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

- •64. Пигменты растений их функциональная роль.

- •65. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза, различные пути метаболизма, их особенности.

- •67. Минеральное питание растений. Физиологю роль, механизмы их поступления в клетку.

- •70.Вторичная полость тела, её функции и развитие.

- •74.Эндокринная система и её регуляторные функции.

- •75.Ранние ст. Зародыш. Развития (дробление, гаструляция, нейруляция). Органогенез.

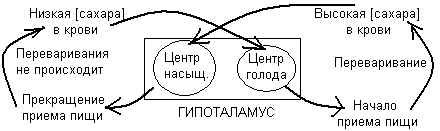

- •76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

- •77.Система кровообращения и её регуляция.

- •78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

- •Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

- •80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

- •85.Характеристика подтипа Позвоночных (Черепных)

- •86.Морфо-функциональные изменения основных систем

- •88.Земноводные. Морфобио адаптация к обитанию в водной и наземно-возд. Среде.

- •93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

- •89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

- •91.Морфо-биологическай характеристика первичноводных челюстных позвоночных.

- •92.Паразитизм как обитание в среде второго порядка. Биологические выгоды паразитизма и адаптация экто- и эндопаразитов.

- •94.Метагенез и гетерогония как типы жизненных циклов беспозвоночных животных.

76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

Отдел |

Функции |

Ротовая полость |

Прием пищи и ее пережевывание |

Глотка |

Проглатывание |

Пищевод |

Соединяет глотку с желудком |

12перстная кишка Печень (желчь) Поджел. железа (панкреатический сок) |

Переваривание и всасывание Эмульгирование жиров Переваривание крахмала, белков и жиров |

Подвздошная кишка |

Завершение пищевар. и всасывание прод. |

Толстый кишечник |

Всасывание воды |

Прямая кишка |

Формирование каловых масс |

Р отовая

полость.

На языке вкусовые луковицы. Слюна

секретируется 3 парами слюнных и

множеством щечных желез, расположенных

в слизистой полости рта. Слюна –

водянистый секрет, сед. амилазу и лизоцим,

а также NaCl,

бикарбонаты, фосфаты, карбонаты, ионы

Ca,

K,

Mg

и слизь. Слизь облегчает проглатывание

пищи, смачивает и обволакивает. В конечном

счете полужидкая, частично переваренная

пища склеивается муцином и проглатывается.

Пищевод.

25 см. Им. мышечные ст. (вверху П-П+гладкая;

внизу – тока гладкая), выстланные

многосл. плоским эпителием, содержащим

слизистые железы. Желудок.

Мышечная оболочка состоит из 3 слоев

гладких мышц (нар. –продольный,

промежуточный – циркулярный и внутр.

– косой). Толстая слизистая об. Ж обильно

снабжена эпителиальными кл, секрет.

слизь, и покрыта многочисленными Ж

ямками.

В этих ямках – главные и обкладочные

кл., а также ферменты и соляная к-та.

Слизь создает барьер м/у слизистой Ж и

желудочным соком. 2 сфинктера: кардиальный

(верхний, кардиальный, отдел Ж, св. с

пищеводом) и пилорический

(нижний, св. с 12п кишкой). Кислота

(0,04-0,05%) оказывает бактерицидное дей-вие,

разрыхляет ткани, размягчает волокна

и способствует превращению пепсиногена

в пепсин

и прореннин

в ренин.

Пепсин расщепляет Б на полипептиды, а

также превращает новые молекулы

пепсиногена в пепсин (аутокатализ).

Ренин в присутствии ионов Са вызывает

коагуляцию растворимого Б молока –

казеиногена

– и превращение его в нерастворимую

кальциевую соль, кот. перевар. пепсином.

Химус

– кашица. Внутр.

фактор Ж

– необходим для всасывания молекул

витамина В12.Тонкий

кишечник.

Из 2 отделов: 12п.(20 см) и подвздошная (5 м)

кишки. Стенка ворсинок обильно снабжена

капиллярами и лимфатическими сосудами

и сод. волокна гладких мышц. Они способны

непрерывно сокращаться и вытягиваться

(постоянный контакт с пищей). Слизистые

кл. секретируют слизь. Расположенные в

начале 12п кишки железы тоже секретируют

слизь, а также щелочную жидкость (защита

слизистой от поступ. из Ж кислоты).

Слизистая тонкого секрет. ряд Ф,

составляющих кишечный

сок

(амилаза,

мальтаза, лактаза, сахараза

и др.). Поджел. железа сост. из групп

клеток – ацинусов, кот. секретир. ряд

ферментов (амилаза,

липаза, трипсиноген

и др.). Толстый

кишечник.

Слизь + симбиот. бактерии

(а.к.

и витамины,

в том числе витамин К, кот. всасываются

в кровяное русло). РЕГУЛЯЦИЯ.

Секреция пищевар. ферментов требует

затраты Е, поэтому она происх. не

постоянно. Секреция слюны

регулируется 2 рефлексами: безусловным

(ч/з черепно-мозговые Н от пищи во рту)

и условным (запах, вид, мысли). Секреция

желудочного

сока

протекает в 3 фазы: 1)нервная (пища во рту

вызывает импульсы, кот. ч/з блуждающий

Н передаются в Ж и стимулируют секрецию

сока его слизистой – подготовка к А);

2)фаза растяжения (секреция сока стимул.

растяжением стенок Ж); 3)гуморальная

(пища в Ж стимулирует обр. в пилорическом

отделе гормона гастрина,

кот. ч/з кровь дистигает слизистой др.

отделов Ж и вызывает 4 часовую секрецию

сока с высоким содержанием соляной

к-ты. Энтерогастрон

секретируется на присутствие в пище ЖК

→ угнетает секрецию Ж, замедляет

перистальтику и задерживает его

опорожнение. Когда кислый химус поступает

в 12п кишку и соприкасается с ее стенками,

ее слизистая начинает секретировать

кишечный

сок

и 2 гормона: холецистокинин-панкреозимин

и секретин.

отовая

полость.

На языке вкусовые луковицы. Слюна

секретируется 3 парами слюнных и

множеством щечных желез, расположенных

в слизистой полости рта. Слюна –

водянистый секрет, сед. амилазу и лизоцим,

а также NaCl,

бикарбонаты, фосфаты, карбонаты, ионы

Ca,

K,

Mg

и слизь. Слизь облегчает проглатывание

пищи, смачивает и обволакивает. В конечном

счете полужидкая, частично переваренная

пища склеивается муцином и проглатывается.

Пищевод.

25 см. Им. мышечные ст. (вверху П-П+гладкая;

внизу – тока гладкая), выстланные

многосл. плоским эпителием, содержащим

слизистые железы. Желудок.

Мышечная оболочка состоит из 3 слоев

гладких мышц (нар. –продольный,

промежуточный – циркулярный и внутр.

– косой). Толстая слизистая об. Ж обильно

снабжена эпителиальными кл, секрет.

слизь, и покрыта многочисленными Ж

ямками.

В этих ямках – главные и обкладочные

кл., а также ферменты и соляная к-та.

Слизь создает барьер м/у слизистой Ж и

желудочным соком. 2 сфинктера: кардиальный

(верхний, кардиальный, отдел Ж, св. с

пищеводом) и пилорический

(нижний, св. с 12п кишкой). Кислота

(0,04-0,05%) оказывает бактерицидное дей-вие,

разрыхляет ткани, размягчает волокна

и способствует превращению пепсиногена

в пепсин

и прореннин

в ренин.

Пепсин расщепляет Б на полипептиды, а

также превращает новые молекулы

пепсиногена в пепсин (аутокатализ).

Ренин в присутствии ионов Са вызывает

коагуляцию растворимого Б молока –

казеиногена

– и превращение его в нерастворимую

кальциевую соль, кот. перевар. пепсином.

Химус

– кашица. Внутр.

фактор Ж

– необходим для всасывания молекул

витамина В12.Тонкий

кишечник.

Из 2 отделов: 12п.(20 см) и подвздошная (5 м)

кишки. Стенка ворсинок обильно снабжена

капиллярами и лимфатическими сосудами

и сод. волокна гладких мышц. Они способны

непрерывно сокращаться и вытягиваться

(постоянный контакт с пищей). Слизистые

кл. секретируют слизь. Расположенные в

начале 12п кишки железы тоже секретируют

слизь, а также щелочную жидкость (защита

слизистой от поступ. из Ж кислоты).

Слизистая тонкого секрет. ряд Ф,

составляющих кишечный

сок

(амилаза,

мальтаза, лактаза, сахараза

и др.). Поджел. железа сост. из групп

клеток – ацинусов, кот. секретир. ряд

ферментов (амилаза,

липаза, трипсиноген

и др.). Толстый

кишечник.

Слизь + симбиот. бактерии

(а.к.

и витамины,

в том числе витамин К, кот. всасываются

в кровяное русло). РЕГУЛЯЦИЯ.

Секреция пищевар. ферментов требует

затраты Е, поэтому она происх. не

постоянно. Секреция слюны

регулируется 2 рефлексами: безусловным

(ч/з черепно-мозговые Н от пищи во рту)

и условным (запах, вид, мысли). Секреция

желудочного

сока

протекает в 3 фазы: 1)нервная (пища во рту

вызывает импульсы, кот. ч/з блуждающий

Н передаются в Ж и стимулируют секрецию

сока его слизистой – подготовка к А);

2)фаза растяжения (секреция сока стимул.

растяжением стенок Ж); 3)гуморальная

(пища в Ж стимулирует обр. в пилорическом

отделе гормона гастрина,

кот. ч/з кровь дистигает слизистой др.

отделов Ж и вызывает 4 часовую секрецию

сока с высоким содержанием соляной

к-ты. Энтерогастрон

секретируется на присутствие в пище ЖК

→ угнетает секрецию Ж, замедляет

перистальтику и задерживает его

опорожнение. Когда кислый химус поступает

в 12п кишку и соприкасается с ее стенками,

ее слизистая начинает секретировать

кишечный

сок

и 2 гормона: холецистокинин-панкреозимин

и секретин.