- •1.Суть и значение цтк.

- •2 .Основные пути распада углеводов.

- •3. Критерии радиочувствительности живых организмов. Оценка биологического риска облучения в малых дозах.

- •4. Биосинтез белка состоит из трех этапов – инициации, элонгации и терминации.

- •8.Законы термодинамики в биологии, доказательства их применимости к живым системам.

- •9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

- •12.Направления в эволюции онтогенеза. Целостность организма в онтогенезе.

- •14.Главные направления эволюции филогенетических групп.

- •13.Основные структурные компоненты эукариотической клетки и их функции.

- •15.Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков сцепленных с полом. Группы сцепления генов. Кроссинговер. Генетическая карта хромосом.

- •16.Особенности организации клеток прокариот, грибов, растений и животных.

- •17.Вид: критерии, признаки, структура. Пути видообразования.

- •18.Мутационный процесс. Молекулярные механизмы мутации. Классификация мутаций.

- •22.Пролиферация клеток, клеточные циклы.

- •24.Законы наследования при моно -, ди- и полигибрндном скрещивании.

- •25.Структура и функции гена.

- •26.Принципы и методы генетического анализа про - и эукариот.

- •28.Генотип как сложная система аллельных и неаллельных взаимодействий.

- •30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

- •36.Мир м/о, общие признаки и разнообразие. Про- и эукариотические м/о.

- •37.Строение, химический состав и функции основных компонентов бактериальной кл.

- •38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

- •39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

- •40.Типы энергетического метаболизма у бактерий.

- •42.Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения целевых продуктов биотехнологических процессов. Успехи и перспективы современной б/т.

- •45.Бактериофаги. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •4 6.Типы жизненных циклов зелёных водорослей и параллелизм в развитии.

- •47.Отделы высших споровых растений и их жц.

- •48.Общая характеристика покрытосеменных, их классификация.

- •50.Характеристика грибов как отдельного царства органического мира.

- •51.Индивидуальное развитие покрытосеменных.

- •52.Водоросли. Отличия от высших растений. Основные типы морфоструктуры тела.

- •53.Лишайники (Lichenophyta): строение, питание, размножение. Роль в биогеоценозе.

- •54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

- •62. Рост и развитие растений. Механизмы регуляции роста растений.

- •63. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

- •64. Пигменты растений их функциональная роль.

- •65. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза, различные пути метаболизма, их особенности.

- •67. Минеральное питание растений. Физиологю роль, механизмы их поступления в клетку.

- •70.Вторичная полость тела, её функции и развитие.

- •74.Эндокринная система и её регуляторные функции.

- •75.Ранние ст. Зародыш. Развития (дробление, гаструляция, нейруляция). Органогенез.

- •76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

- •77.Система кровообращения и её регуляция.

- •78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

- •Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

- •80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

- •85.Характеристика подтипа Позвоночных (Черепных)

- •86.Морфо-функциональные изменения основных систем

- •88.Земноводные. Морфобио адаптация к обитанию в водной и наземно-возд. Среде.

- •93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

- •89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

- •91.Морфо-биологическай характеристика первичноводных челюстных позвоночных.

- •92.Паразитизм как обитание в среде второго порядка. Биологические выгоды паразитизма и адаптация экто- и эндопаразитов.

- •94.Метагенез и гетерогония как типы жизненных циклов беспозвоночных животных.

54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

Обезвоживание. По целому ряду причин для жизни необходима вода, а воздух – это среда, кот. способствует высыханию. Поэтому наземным растениям нужно было выработать какие-то приспособления для добывания и запасания воды.

Размножение. Нежные половые клетки должны быть защищены, а мужские гаметы (сперматозоиды) могут встретиться с женскими гаметами только в воде.

Опора. В отличие от воды воздух никак не поддерживает растение.

Питание. Для ф/с растениям необходим свет и СО2, поэтому хотя бы часть растения должна возвышаться над землей. А минеральные соли и вода находятся в земле или на ее пов-сти, и, чтобы эффективно использовать эти в-ва, часть растения должна находится в земле и расти в темноте.

Газообмен. Для ф/с и дыхания нужно, чтобы обмен СО2 и О2 происходил не с окружающим раствором, а с атмосферой.

Факторы окружающей среды. Вода, особенно когда ее так много, как, скажем в озере или в океане, обеспечивает большее постоянство условий окружающей среду. Сухопутная же среда обитания в гораздо большей степени подвержена воздействие таких важных переменчивых факторов, как температура, интенсивность освещения, концентрация ионов в среде и рН.

Адаптационные приспособления голосеменных и покрытосеменных растений к жизни на суше.

Основные преимущества этих растений над всеми остальными, конечно же, связано с их способом размножения. Здесь можно выделить три главных аспекта:

1. Гаметофитное поколение очень редуцировано. Гаметофит полностью зависит от спорофита и всегда находится под его защитой. А у мхов и печеночников, у кот. преобладает гаметофит, и у папоротников, у кот. есть свободноживущий заросток, гаметофит не защищен и очень легко высыхает.

2. В отличие от всех др. растений, у кот. сперматозоиды подплывают к я/кл, покрытосеменным для оплодотворения не нужна вода. Мужские гаметы семенных растений неподвижны и переносятся ветром или насекомыми вместе с пыльцевыми зернами. На конечном этапе опыления мужские гаметы проникают к я/кл ч/з пыльцевую трубку, а сами я/кл при этом заключены внутри семязачатков.

3. Из всех современных растений только у семенных есть особые структуры – семена. Возникновение семени стало возможным благодаря тому, что семязачатки вместе со всем своим содержимым остаются на родительском спорофите.

а) У всех сосудистых растений ткани ксилемы и склеренхимы лигнифицированы и дают внутреннюю опору. У многих семенных растений наблюдается вторичный рост и отложение большого кол-ва древесины (вторичной ксилемы). К таким растениям относятся кустарники и деревья.

б) Настоящие корни, кот. тоже характерны для сосудистых растений, позволяют эффективно извлекать влагу из почвы.

в) От высыхания эти растения защищены эпидермисом и нерастворимой в воде кутикулой или же пробкой, образующейся при вторичном утолщении.

г) Эпидермис наземных органов, и в особенности эпидермис листьев, пронизан устьицами, что способствует лучшему газообмену м/у растением и атмосферой. У голосеменных устьица глубоко погружены в ткань листа – сохранение воды. Листья в виде иголок – уменьшение площади пов-сти и потери воды.

+появление цветков вместо шишек у покрытосеменных, что позволило привлекать насекомых, птиц и летучих мышей для опыления.

55. Ксенобиотики в экосистемах

5

5

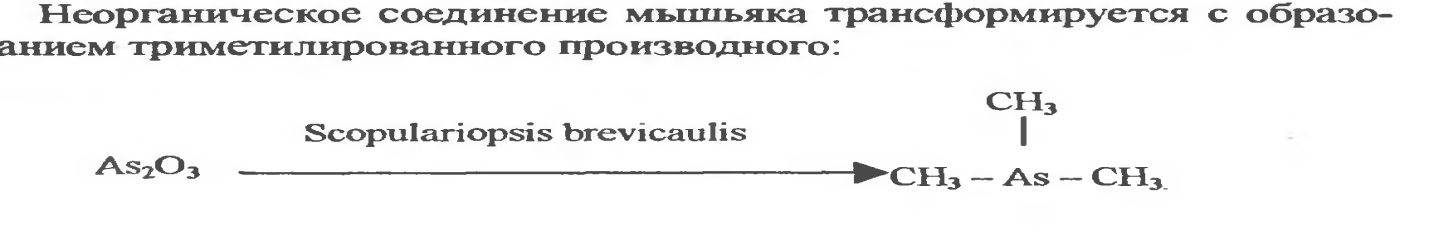

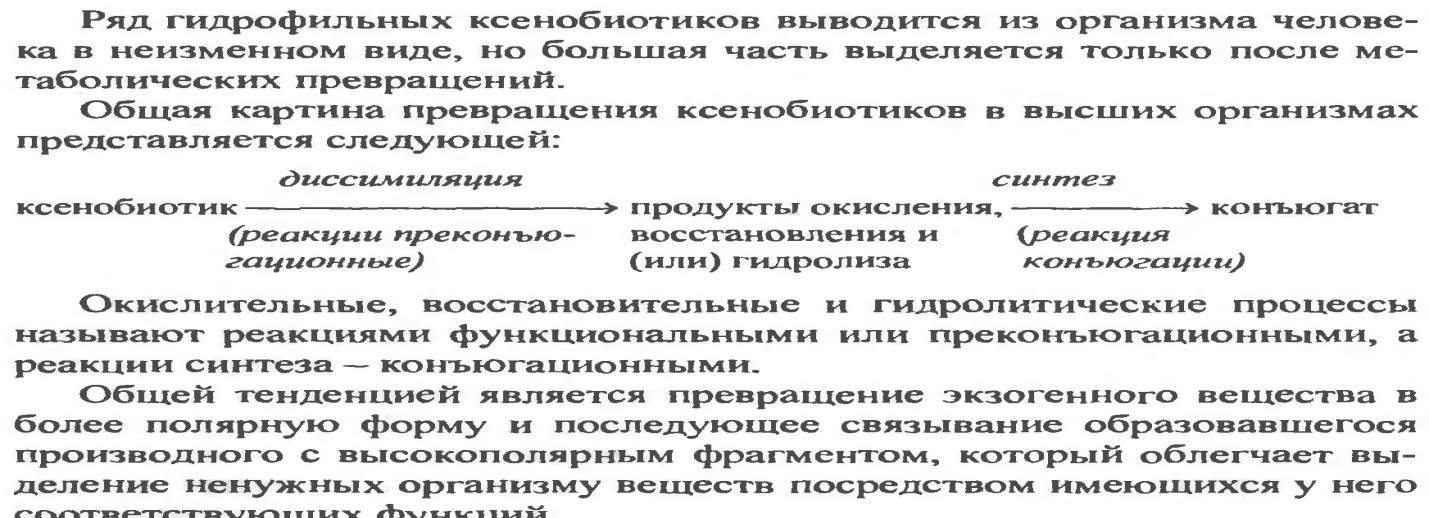

57. Биотрансформация ксенобиотиков

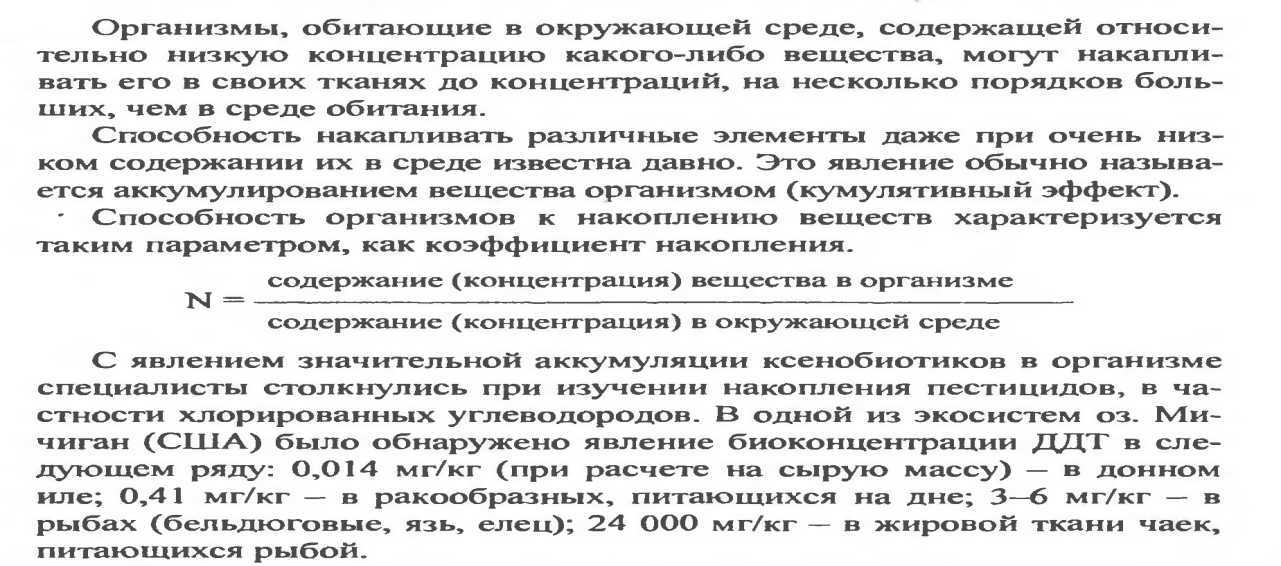

58. Биоаккумулирование ксенобиотиков

59. Мембранотропное действие

60. Водообмен растений, его характеристика.

В клетке вода существует как в связанном, так и в свободном состоянии. В клеточной стенке часть воды находится в адсорбированном состоянии, связанном с гемицеллюлозой. В порах есть свободная вода. В цитоплазме есть свободная и коллоидная. Интенсивность осмотических процессов зависит от свободной воды, но есть корреляция между связанной водой и выживаемостью растений.

Вода поступает в клетку по трем механизмам: 1. Осмотический – зависит от разности концентраций веществ по обе стороны клеточной стенки. Система, содержащая полупроницаемые мембраны и растворы разных концентраций называется осмотической. Диффузия воды через мембрану называется осмосом; концентрация растворенных веществ в вакуоли служит мерой максимальной способности клетки поглощать воду. В состоянии насыщения осмотический потенциал одинаков по абсолютной величине тургорному давлению: Р = Т. Таким образом, в клетку может поступать вода только в том случае, если осмотический потенциал превышает тургорное давление. Сила, с которой вода поступает в вакуоль и была названа сосущей: S = Р – Т. Если клетка полностью насыщена водой (тургенесцентна) S = 0, тогда Р = Т (правая сторона рисунка). Когда подача воды уменьшается (ветер, недостаток влажности в почве и т. д.), то сначала возникает водный дефицит в клеточных оболочках, водный потенциал в них уменьшается (становиться ниже, чем в вакуолях) и вода начинает передвигаться в клеточные оболочки. Отток воды из вакуоли снижает тургорное давление, и, таким образом, увеличивается сосущая сила. При длительном недостатке влаги большинство клеток теряет тургор. В этих условиях Т = 0, S = Р 2. Коллоидно-химический механизм (набухание). В клетку вода может поступать и в результате набухания. Набуханием называют поглощение жидкости или пара высокомолекулярным веществом (набухающим телом), сопровождаемое увеличением объема. Состояние набухания протоплазмы имеет решающее значение для интенсивности всего обмена веществ. Вода в протоплазме является важнейшей средой для биохимических реакций и диффузии, а гидратация протоплазматических белков необходима для поддержания ультраструктуры и функциональной активности органоидов. У некоторых частей растения поступление воды происходит исключительно путем набухания, например у семян и у многочисленных приспособлений эпифитов для поглощения воды и водяного пара (всасывающие чешуйки и др.). Вода проникает в набухающее тело путем диффузии. Удерживаемые набухающим телом молекулы воды теряют часть своей кинетической энергии, которая превращается в тепло. 3. Электо-осмотический – вода может поступать в клетку в виде диполей за счет разности потенциалов на мембране.

Транспирация – это физиологический процесс испарения воды растениями. Основным органом транспирации является лист. Следовательно, основную роль в испарении воды играют следующие виды транспирации: устьичная (испарение воды через устьица); кутикулярная (испарение воды с поверхности листа, покрытого кутикулой);перидермальная (через чечевички, стебель, почки).

Говоря о перемещении воды по растению выделяют транспорт в тканях одного органа, который называют ближним (радиальный), и транспорт между отдельными органами, который называют дальним. Между ними есть существенная разница. Ближний транспорт идет по неспециализированным тканям, а для дальнего в растениях имеются специальные проводящие ткани. вода, попавшая в корневой волосок или другую клетку корня с помощью одного из механизмов, о которых мы говорили, движется к сосудам ксилемы, т. е. происходит радиальное перемещение воды по тканям корня .Для поступления воды в корень необходимо чтобы водный потенциал ризодермиса был меньше, чем водный потенциал почвенного раствора; в этом случае вода начнет поступать в клетки. Дальний транспорт воды. Путь, который проходит вода от корневого волоска до испаряющей клетки листа, распадается на две части: различные по протяженности, строению и физиологическим признакам. Первая часть состоит из живых клеток и имеет малые размеры (миллиметры или доли миллиметра). Это два коротких участка – один – в корне, от его поверхности с корневыми волосками до сосудов, которые находятся в его центральном цилиндре; второй – в листе, от сосудов, входящих в состав проводящего пучка, и испаряющей воду в межклетники хлоренхимы. Вторая часть пути – это сосуды, трахеиды, которые представляют собой мертвые трубки. У травянистых растений их длина составляет несколько сантиметров, а у деревьев достигает нескольких метров и даже десятков метров. Силу, которая подымает пасоку вверх по сосудам, назвали корневым давлением. Механизм корневого давления, как считают, основывается на действии сократительных белков, функцию которых выполняют микрофибриллы Ф-белков. Чем интенсивней клетки листьев испаряют воду, тем быстрее она будет поступать в клетки корней и быстрей транспортироваться вверх по растению.

61. Дыхание – разрушение органических веществ при участии кислорода воздуха, в результате образуется СО2 и Н2О. Энергия используется на образование АТФ. То что дыхание проходит в 2 стадии определил Паладин.

1. С6Н12О6 + 6Н2О + 12R → 6 СО2 + 12RH2 , 12 R – дыхательный пигмент, 12 RН2 – дыхательный хромоген.

2. 12RH2 + 6О2 → 12R + 12 Н2О

Итого С6Н12О6 + 6О2 → 6 Н2О + 6СО2

Первая фаза – анаэробная, а вторая – аэробная.

В дыхание участвуют вода и пигменты

Окисление в результате дегидрирования

Часть энергии запасается в связях АТФ, а часть восстанавливает коферменты (доноры Н+). Восстановление коферментов идет с образованием воды и одновременным синтезом АТФ. Энергия должна освобождаться малыми дозами и использоваться эффективно (иначе она рассеется в виде тепла).

Отличительные особенности дыхания растений.

Окисляется экзогенный НАДН (НАДФН), который поступает из цитоплазмы с помощью НАД(Ф)Н дегидрогеназы.

На внутренней мембране наряду с цитохромным переносом электронов по ЭТЦ, функционирует цианидный путь (устойчивый к действию цианидов), т.к. есть устойчивая цианидоксидаза в растительных стенках.

Митохондрии растительных клеток содержат малит-энзим, который катализирует окислительное декарбоксилирование малата с образованием пирувата, далее малат окисляется в цикле Кребса.

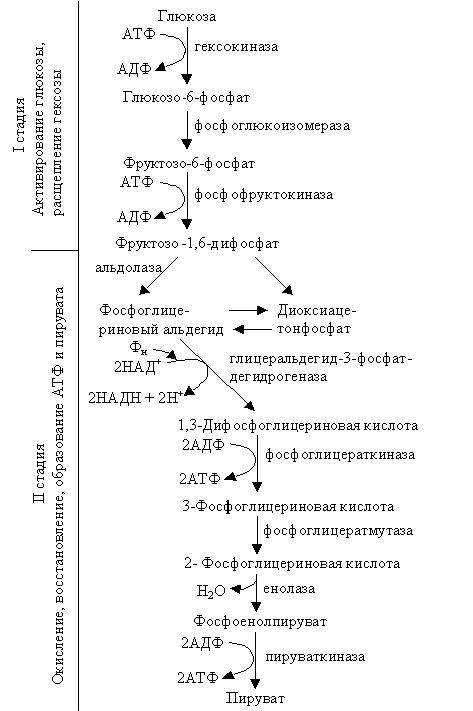

Гликолиз или путь Эмбдена – Мейергофа – Парнаса

Этот процесс подразделяют на две стадии: 1) активирование и расщепление глюкозы; 2) окисление, восстановление и образование АТФ и пирувата.

|

Все реакции, происходящие при гликолизе, можно представить в следующем виде: С6Н12О6 + 2НАД+ + 2АДФ + 2Н3РО4 → 2СН3СОСООН + 2НАДН + 2Н+ + 2АТФ

Во время гликолиза – первой фазы дыхания при распаде молекулы глюкозы на две молекулы пирувата (ПВК) образуется 4 молекулы АТФ. Однако 2 молекулы АТФ используются вначале процесса для активации глюкозы, таким образом, в клетке запасаются только 2 молекулы АТФ. Одновременно на этой фазе дыхания при активации ФГА до ФГК образуются две молекулы НАДН. Гликолиз происходит в гиалоплазме и ядре. Для него не нужен О2. Это анаэробная стадия дыхания.

Превращение пирувата. В аэробных условиях главный путь превращения образовавшейся при гликолизе ПВК – окислительное декарбоксилирование при помощи пируватдегидрогеназного мультиферментного комплекса, составной частью которого является коэнзим А (СоА или СоА-SH). В результате образуется ацетил-СоА. Окисление пирувата и образование ацетил-СоА (активированной уксусной кислоты) – очень сложный процесс, рассматриваемый подробно в курсе биохимии. Ограничимся суммарным выражением этого процесса: СН3СОСООН + НАД+ + СоА-SH → СН3СО ~ S-СоА + НАДН + Н+ + СО2

В анаэробных условиях пируват вступает в реакции брожжения. При брожжении, в основном спиртовом, пируват декарбоксилируется с образованием уксусного альдегида при участии карбоксилазы, а затем восстанавливается до этилового спирта ферментом алкагольдегидрогеназой: СН3СОСООН → СН3СОН + СО2

СН3СОН + НАДН + Н+ → СН3СН2ОН + НАД+.