- •1.Суть и значение цтк.

- •2 .Основные пути распада углеводов.

- •3. Критерии радиочувствительности живых организмов. Оценка биологического риска облучения в малых дозах.

- •4. Биосинтез белка состоит из трех этапов – инициации, элонгации и терминации.

- •8.Законы термодинамики в биологии, доказательства их применимости к живым системам.

- •9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

- •12.Направления в эволюции онтогенеза. Целостность организма в онтогенезе.

- •14.Главные направления эволюции филогенетических групп.

- •13.Основные структурные компоненты эукариотической клетки и их функции.

- •15.Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков сцепленных с полом. Группы сцепления генов. Кроссинговер. Генетическая карта хромосом.

- •16.Особенности организации клеток прокариот, грибов, растений и животных.

- •17.Вид: критерии, признаки, структура. Пути видообразования.

- •18.Мутационный процесс. Молекулярные механизмы мутации. Классификация мутаций.

- •22.Пролиферация клеток, клеточные циклы.

- •24.Законы наследования при моно -, ди- и полигибрндном скрещивании.

- •25.Структура и функции гена.

- •26.Принципы и методы генетического анализа про - и эукариот.

- •28.Генотип как сложная система аллельных и неаллельных взаимодействий.

- •30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

- •36.Мир м/о, общие признаки и разнообразие. Про- и эукариотические м/о.

- •37.Строение, химический состав и функции основных компонентов бактериальной кл.

- •38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

- •39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

- •40.Типы энергетического метаболизма у бактерий.

- •42.Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения целевых продуктов биотехнологических процессов. Успехи и перспективы современной б/т.

- •45.Бактериофаги. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •4 6.Типы жизненных циклов зелёных водорослей и параллелизм в развитии.

- •47.Отделы высших споровых растений и их жц.

- •48.Общая характеристика покрытосеменных, их классификация.

- •50.Характеристика грибов как отдельного царства органического мира.

- •51.Индивидуальное развитие покрытосеменных.

- •52.Водоросли. Отличия от высших растений. Основные типы морфоструктуры тела.

- •53.Лишайники (Lichenophyta): строение, питание, размножение. Роль в биогеоценозе.

- •54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

- •62. Рост и развитие растений. Механизмы регуляции роста растений.

- •63. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

- •64. Пигменты растений их функциональная роль.

- •65. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза, различные пути метаболизма, их особенности.

- •67. Минеральное питание растений. Физиологю роль, механизмы их поступления в клетку.

- •70.Вторичная полость тела, её функции и развитие.

- •74.Эндокринная система и её регуляторные функции.

- •75.Ранние ст. Зародыш. Развития (дробление, гаструляция, нейруляция). Органогенез.

- •76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

- •77.Система кровообращения и её регуляция.

- •78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

- •Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

- •80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

- •85.Характеристика подтипа Позвоночных (Черепных)

- •86.Морфо-функциональные изменения основных систем

- •88.Земноводные. Морфобио адаптация к обитанию в водной и наземно-возд. Среде.

- •93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

- •89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

- •91.Морфо-биологическай характеристика первичноводных челюстных позвоночных.

- •92.Паразитизм как обитание в среде второго порядка. Биологические выгоды паразитизма и адаптация экто- и эндопаразитов.

- •94.Метагенез и гетерогония как типы жизненных циклов беспозвоночных животных.

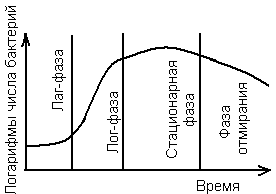

38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

П ериодическое

культивирование (как

мы в колбах). График отражает зависимость

логарифма числа живых клеток от времени

их культивирования. При периодическом

культивировании

рост бактерий продолжается до тех пор,

пока содержания одного из компонентов

не доходи до минимума.

ериодическое

культивирование (как

мы в колбах). График отражает зависимость

логарифма числа живых клеток от времени

их культивирования. При периодическом

культивировании

рост бактерий продолжается до тех пор,

пока содержания одного из компонентов

не доходи до минимума.

1) лаг-фаза – период между посевом бактерий и началом их размножения. Процессы, св с приспособлением к усл культивирования (ТоС, рН). Время культивирования зависит от начальных условий культивирования посевного материала, от возраста посевного материала (4-5 ч.). Подготовка клеток к делению: бактерии ↑ в размерах, ↑ кол-во НК, Б и др. ком-ов.

2) лог – фаза – период интенсивного деления; максимальная скорость роста и скорость деления клеток (5-6 ч). ~ одинакового размера, содержат максимальное и постоянное кол-во Б, РНК. Наиболее жизнеспособны; повышенная биохимическая активность.

3) стационарная фаза – число жизнеспособных клеток достигает максимума и не изменяется, т.к. скорость размножения = скорости отмирания. ↑ биомасса → выделяют вторичные метаболиты (а/б, пигменты, бактериоцины) → гибель части популяции. ↓ кол-во РНК, в это время они более устойчивы к воздействиям физ. и хим. Продолжительность от неск часов до неск дней. Эта фаза может регулироваться апоптозом: часть дохнет, др часть их жрут.

4) фаза отмирания – характеризуется отмиранием клеток в условиях истощения источников питательной среды и накопления в ней продуктов метаболизма бактерий. От неск часов до неск недель.

Непрерывное культивирование. Условия культивирования поддерживают путем постоянной подачи свежей питательной среды и оттока такого же объема культуральной жидкости. Можно поддерживать бактериальную культуру в логарифмической фазе роста.

Иммобилизованные клетки м/о. Основано на способности м/о к адсорбции на поверхности. Выделяют 2 метода:

1) без образования ковалентной связи между клетками и носителем (физический метод);

2) с образованием (химический метод) – используют редко, потому что клетки теряют свою активность.

При периодическом культивировании разделяют 4 фазы:

Экспоненциальная фаза – постоянная и максимальная скорость деления клеток и скорость роста.

Непрерывное культивирование – постоянно попадает питательная среда. Происходит постоянная фаза экспоненциального роста.

Иммобилизованные клетки - широко используются в биотехнологии.

Культивирование иммобилизованных клеток основано на способности адсобции, также и на твердых веществах.

39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

Метаболизм – это совокупность биохимических процессов, протекающих в клетке и обеспечивающих её жизнедеятельность. Клеточный метаболизм складывается из двух противоположно направленных процессов: энергетического метаболизма (катаболизма) и конструктивного метаболизма (анаболизма).

Энергетический метаболизм (катаболизм) – это совокупность реакций окисления различных восстановленных органических и неорганических соединений, сопровождающихся выделением энергии, аккумулируемой клеткой в форме фосфатных связей.

Конструктивный метаболизм (анаболизм) – это совокупность реакций биосинтеза, в результате которых за счёт веществ, поступающих извне, и промежуточных продуктов, образующихся при катаболизме (амфиболитов), синтезируется вещество клеток. Этот процесс связан с потреблением свободной энергии, запасенной в молекулах АТФ или других богатых энергией соединениях.

Конструктивный и энергетический метаболизмы состоят из множества последовательных ферментативных реакций. Их условно можно разделить на три этапа. На начальном этапе воздействию подвергаются молекулы химических веществ, служащих исходными субстратами. Иногда эту часть метаболического пути называют периферическим метаболизмом, а ферменты, катализирующие первые этапы превращения субстрата – периферическими. Последующие превращения включают ряд ферментативных реакций и приводят к образованию промежуточных продуктов – промежуточный метаболизм. Образующиеся на последних этапах конечные продукты конструктивных путей используются для построения вещества клеток, а энергетических - выделяются в окружающую среду.

Конструктивные и энергетические процессы протекают в клетке одновременно. У большинства прокариот они тесно связаны между собой. В процессе анаболизма синтезируются многочисленные ферменты, участвующие в энергетическом метаболизме. С другой стороны, реакции катаболизма не только дают энергию для биосинтеза, но и являются источником многих промежуточных продуктов, которые используются для синтеза веществ, необходимых для построения клеточных структур.

Метаболизм прокариот, как энергетический, так и конструктивный, отличается чрезвычайным разнообразием. Это является результатом того, что бактерии могут использовать в качестве источников энергии и углерода самый широкий набор органических и неорганических соединений. Такая способность обусловлена различиями в наборе клеточных периферических ферментов или экзоферментов (гидролазы). Образующиеся в результате действия таких ферментов вещества поступают в клетку бактерий и подвергаются действию ферментов промежуточного метаболизма. Эти ферменты называются эндоферментами, так как они локализуются внутри клетки. Эндоферменты, синтезируемые микроорганизмами, относятся ко всем известным классам ферментов – оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, лигазы, изомеразы и др. Многие из эндоферментов локализованы на мембранах или на рибосомах. Они называются связанными ферментами. Другие ферменты находятся в свободном, растворённом состоянии в цитоплазме. Набор ферментов в клетке может изменяться в зависимости от условий, в которых находятся бактерии. По этому свойству все ферменты подразделяют на 2 группы: конститутивные и индуцибельные.

Конститутивные ферменты синтезируются постоянно, независимо от веществ субстрата. В клетке они находятся в более или менее постоянной концентрации (ДНК-полимераза). Индуцибельные ферменты синтезируются в ответ на появление в среде субстрата-индуктора (большинство гидролаз). Наличие индуцибельных ферментов обеспечивает быструю приспособляемость бактерий к конкретным условиям. Таким образом, назначение метаболизма состоит в следующем:

- генерация энергии в молекулах АТФ или других богатых энергией соединениях;

- образование субъединиц, из которых синтезируются макромолекулы основных биополимеров клетки (Б, НК, ПС, Л);

- активация образованных субъединиц – перенос фосфатной группы с АТФ на субъединицы. При этом происходит затрата энергии. Только активированные субъединицы способны вступать в реакции полимеризации;

- синтез специфических макромолекул из активированных субъединиц, т.е. их полимеризация. Полимеризация активированных субъединиц может происходить двумя способами:

а) реакции матричного синтеза (так синтезируются белки и нуклеиновые кислоты);

б) простая конденсация одинаковых активированных субъединиц (например, образование молекул крахмала из остатков глюкозы).

Метаболизм – сумма химических процессов, протекающих в клетке и обеспечивающих ее жизнедеятельность. Клеточный метаболизм состоит из 2 процессов: катаболизм и анаболизм.

Катаболизм – реакции окисления и восстановления органических и неорганических веществ с выделением энергии, аккумулируемой клеткой в виде фосфатных связей.

Анаболизм – совокупность реакций биосинтеза, в результате которых синтезируются вещество клеток. Этот процесс связан с потреблением энергии, например АТФ.

Катаболизм и анаболизм не разделены во времени, а тесно вязаны между собой. В процессе анаболизма происходит синтез ферментов, участвующих в процессе катаболизма, а в процессе катаболизма синтезируется АТФ, участвующая в анаболизме.

Метаболизм состоит из множества реакций, проходящих в 3 этапа:

На начальных этапах молекулы подвергаются реакциям (периферический метаболизм), а периферические ферменты (экзоферменты) выходят из клетки наружу, они расщепляют крупные молекулы на более мелкие (ферменты гидролазы).

Промежуточный метаболизм – образуются промежуточные продукты. Участвуют ферменты всех классов (эндоферменты).

Образуются конечные продукты, которые используются либо для строения веществ клетки, либо выделяются в окружающую среду.

Функции метаболизма:

Генерация энергии в молекулах АТФ и других богатых энергией соединений.

Образование субъединиц, из которых синтезируются макромолекулы основных биополимеров (белки, витамины, липиды).

Активация образовавшихся субъединиц.

Синтез специфических макромолекул из активированных субъединиц.