- •1.Суть и значение цтк.

- •2 .Основные пути распада углеводов.

- •3. Критерии радиочувствительности живых организмов. Оценка биологического риска облучения в малых дозах.

- •4. Биосинтез белка состоит из трех этапов – инициации, элонгации и терминации.

- •8.Законы термодинамики в биологии, доказательства их применимости к живым системам.

- •9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

- •12.Направления в эволюции онтогенеза. Целостность организма в онтогенезе.

- •14.Главные направления эволюции филогенетических групп.

- •13.Основные структурные компоненты эукариотической клетки и их функции.

- •15.Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков сцепленных с полом. Группы сцепления генов. Кроссинговер. Генетическая карта хромосом.

- •16.Особенности организации клеток прокариот, грибов, растений и животных.

- •17.Вид: критерии, признаки, структура. Пути видообразования.

- •18.Мутационный процесс. Молекулярные механизмы мутации. Классификация мутаций.

- •22.Пролиферация клеток, клеточные циклы.

- •24.Законы наследования при моно -, ди- и полигибрндном скрещивании.

- •25.Структура и функции гена.

- •26.Принципы и методы генетического анализа про - и эукариот.

- •28.Генотип как сложная система аллельных и неаллельных взаимодействий.

- •30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

- •36.Мир м/о, общие признаки и разнообразие. Про- и эукариотические м/о.

- •37.Строение, химический состав и функции основных компонентов бактериальной кл.

- •38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

- •39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

- •40.Типы энергетического метаболизма у бактерий.

- •42.Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения целевых продуктов биотехнологических процессов. Успехи и перспективы современной б/т.

- •45.Бактериофаги. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •4 6.Типы жизненных циклов зелёных водорослей и параллелизм в развитии.

- •47.Отделы высших споровых растений и их жц.

- •48.Общая характеристика покрытосеменных, их классификация.

- •50.Характеристика грибов как отдельного царства органического мира.

- •51.Индивидуальное развитие покрытосеменных.

- •52.Водоросли. Отличия от высших растений. Основные типы морфоструктуры тела.

- •53.Лишайники (Lichenophyta): строение, питание, размножение. Роль в биогеоценозе.

- •54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

- •62. Рост и развитие растений. Механизмы регуляции роста растений.

- •63. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

- •64. Пигменты растений их функциональная роль.

- •65. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза, различные пути метаболизма, их особенности.

- •67. Минеральное питание растений. Физиологю роль, механизмы их поступления в клетку.

- •70.Вторичная полость тела, её функции и развитие.

- •74.Эндокринная система и её регуляторные функции.

- •75.Ранние ст. Зародыш. Развития (дробление, гаструляция, нейруляция). Органогенез.

- •76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

- •77.Система кровообращения и её регуляция.

- •78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

- •Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

- •80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

- •85.Характеристика подтипа Позвоночных (Черепных)

- •86.Морфо-функциональные изменения основных систем

- •88.Земноводные. Морфобио адаптация к обитанию в водной и наземно-возд. Среде.

- •93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

- •89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

- •91.Морфо-биологическай характеристика первичноводных челюстных позвоночных.

- •92.Паразитизм как обитание в среде второго порядка. Биологические выгоды паразитизма и адаптация экто- и эндопаразитов.

- •94.Метагенез и гетерогония как типы жизненных циклов беспозвоночных животных.

30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

Репликация – это процесс самоудвоения молекулы ДНК, происходящий под контролем ферментов. Репликация осуществляется перед каждым делением ядра. Начинается она с того, что спираль ДНК временно раскручивается под действием фермента ДНК-полимеразы. На каждой из цепей, образовавшихся после разрыва водородных связей, по принципу комплиментарности синтезируется дочерняя молекула ДНК. Материалом для синтеза служат свободные нуклеотиды, которые есть в ядре.

Полинуклеотидная цепь ДНК закручена в виде спирали и соединена с другой цепью, комплиментарной ей помощью водородных связей, образующихся между аденином и тимином (две связи), а также гуанином и цитизином (три связи). Нуклеотидв А и Т, Г и Ц называются комплиментарными. В результате у всякого организма число адениловых нуклеотидов равно числу тимидиловых, а число гуаниловых – числу цитидиловых. Благодаря этому свойству последовательность нуклеотидов в одной цепиопределяет их последовательность в другой.

Удвоение ДНК служит универсальным механизмом для воспроизведения генетической информации, необходимой для деления клеток.

Начинается репликация с того, что спираль ДНК временно раскручивается под действием фермента ДНК-полимеразы. На каждой из цепей, образовавшихся после разрыва водородных связей, по принципу комплементарности синтезируется дочерняя цепь ДНК.

Т.о. каждая нуклеотидная цепь выполняет роль матрицы для новой комплиментарной цепи. В результате получается две молекулы ДНК, у каждой из которых одна цепь родительская, а другая вновь синтезированная. Причем одна новая цепь синтезируется сплошной, а вторая – сначала в виде коротких фрагментов, которые потом сшивает ДНК-лигаза. В результате образуется две новые молекулы ДНК представляющие собой точную копию исходной молекулы.

Биологический смысл репликации состоит в точной передаче наследственной информации от материнской клетки к дочерним.

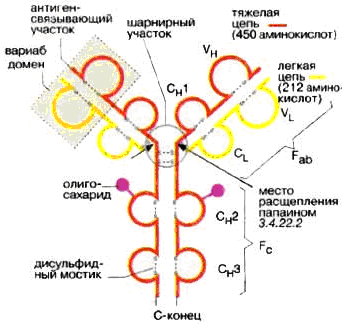

33.Молекулярная

структура антител. Антитела

– сывороточные / секреторные Ig,

кот. обладают способностью к специф.

взаимод. с опр. Ag

/ гаптенами, и появл. в организме млекопит.

под возде-ем конкретных Ag.

A b

– гликопептид

с четвертичной стр-ой: 2 тяжелые

Б цепи и 2 легкие

(~ в 2 р. кор. тяжелых, ок. 220 а.к. ост.).

Тяжелые цепи соед. дисульфидными

мостиками. Легкие цепи м/у собой не

взаимод., присоед. к тяж. цепям (распол.

вдоль их участков). Легкие и тяж.

ориентированы ||. Легкие цепи м. присоед.

к тяж. с помощью S-S

– ковалнт. св., но в нек. Ig

S-S

м. не быть. Легкие один., тяж. – одинаковые

→ молекула симметрична. В организме

м.б. неполная Ab

– несимметричны → хуже св. с Ag.

Устойчивая структура Ab

обыславливается им. ковал. св. в молекуле.

Ag-специфичность

не нарушается при выделении. Цепи сост.

из повторяющихся доменов (4-5). Домены –

глобулы ≈110 а.к. ост. Первые 110 а.к. с

N-конца

– вариабельные

домены. Отличаются по первичной стр-ре.

В их различии обуславливается

Ag-специфичность

Ab.

Домены: V-домены

(L+H

цепи) и С-домены (пост.). Легкая цепь сост.

из 2 доменов (V+C).

Нумерация нач. от вариабельных доменов.

Три

каркасных участка

домена – строго постоянны (у всех Ig),

нужны для придания доменам глобулярной

формы. М/у ними распол. гипервариабельные

участки домена. Хим. св. Ab

и Ag

обеспеч. небольшим уч-ком, кот. сост. из

VL

и VH,

где есть углубления опр. формы, куда

попадает Ag

детерминанта. М/у СН1

и СН2

нах. неглобулярный уч. → гибкая молекула

→ м. занимать любую конфигурацию – эт

шарнирный

участок.

Уч. из 2 тяж. цепей – абсолютно жесткий.

У человека есть 5 классов Ig.

IgA

сущ. в сывороточной форме в виде мономера,

но м. попадать в секреты слизистых /

млечных желез – обр. димер – 2 мономера

соед. Б J-цепью,

кот. секрет В-лимф. Св. происх. на послед.

этапе секреции. Рецептор на кл. пов-сти

узнает димер → комплекс рецептора и

димера IgA

транспортируется в кл. путем эндоцитоза

→ к противоположной ст. кл – пузырек

сливается, протеаза отрезает Р так, что

его часть оказ. в составе димера. IgМ

– пентамер. Сначало соед. 2 мол. так, что

потом присоед. еще 3. Связываются

дисульфидными мостиками. Они важны на

первых этапах ИО, чтобы очень прочно

св. Ag.

IgG

выделяют 4 подкласса: 1, 2, 3 и 4. Отлич. по

стр-ре и функциям. Они самые долгоживующие,

поэтому их больше всего в плазме крови,

они наиб. стабильны. IgE

относится к реакциям гиперчувствительности

немедленного типа.

b

– гликопептид

с четвертичной стр-ой: 2 тяжелые

Б цепи и 2 легкие

(~ в 2 р. кор. тяжелых, ок. 220 а.к. ост.).

Тяжелые цепи соед. дисульфидными

мостиками. Легкие цепи м/у собой не

взаимод., присоед. к тяж. цепям (распол.

вдоль их участков). Легкие и тяж.

ориентированы ||. Легкие цепи м. присоед.

к тяж. с помощью S-S

– ковалнт. св., но в нек. Ig

S-S

м. не быть. Легкие один., тяж. – одинаковые

→ молекула симметрична. В организме

м.б. неполная Ab

– несимметричны → хуже св. с Ag.

Устойчивая структура Ab

обыславливается им. ковал. св. в молекуле.

Ag-специфичность

не нарушается при выделении. Цепи сост.

из повторяющихся доменов (4-5). Домены –

глобулы ≈110 а.к. ост. Первые 110 а.к. с

N-конца

– вариабельные

домены. Отличаются по первичной стр-ре.

В их различии обуславливается

Ag-специфичность

Ab.

Домены: V-домены

(L+H

цепи) и С-домены (пост.). Легкая цепь сост.

из 2 доменов (V+C).

Нумерация нач. от вариабельных доменов.

Три

каркасных участка

домена – строго постоянны (у всех Ig),

нужны для придания доменам глобулярной

формы. М/у ними распол. гипервариабельные

участки домена. Хим. св. Ab

и Ag

обеспеч. небольшим уч-ком, кот. сост. из

VL

и VH,

где есть углубления опр. формы, куда

попадает Ag

детерминанта. М/у СН1

и СН2

нах. неглобулярный уч. → гибкая молекула

→ м. занимать любую конфигурацию – эт

шарнирный

участок.

Уч. из 2 тяж. цепей – абсолютно жесткий.

У человека есть 5 классов Ig.

IgA

сущ. в сывороточной форме в виде мономера,

но м. попадать в секреты слизистых /

млечных желез – обр. димер – 2 мономера

соед. Б J-цепью,

кот. секрет В-лимф. Св. происх. на послед.

этапе секреции. Рецептор на кл. пов-сти

узнает димер → комплекс рецептора и

димера IgA

транспортируется в кл. путем эндоцитоза

→ к противоположной ст. кл – пузырек

сливается, протеаза отрезает Р так, что

его часть оказ. в составе димера. IgМ

– пентамер. Сначало соед. 2 мол. так, что

потом присоед. еще 3. Связываются

дисульфидными мостиками. Они важны на

первых этапах ИО, чтобы очень прочно

св. Ag.

IgG

выделяют 4 подкласса: 1, 2, 3 и 4. Отлич. по

стр-ре и функциям. Они самые долгоживующие,

поэтому их больше всего в плазме крови,

они наиб. стабильны. IgE

относится к реакциям гиперчувствительности

немедленного типа.

Паратоп – уч-ок Ab, кот. св. с Ag детерминантой. Это пов-сть выемки м/у тяж. и легк. цепями, в кот. возм. возникновение слабой хим. связи с Ag.

СВОЙСТВА |

КЛАСС ИММУНОГЛОБУЛИНОВ |

||||

lgA |

lgD |

lgE |

lgG |

lgM |

|

Тип Н-цепи |

α |

δ |

ε |

γ |

µ |

Кол-во С-доменов в Н ц. |

3 |

3 |

4 |

3 |

4 |

Форма сущ. вне кл.-продуцента |

Моно/димер |

мономер |

мономер |

мономер |

пентамер |

Молекуляр. масса, кДа |

170/350 |

180 |

190 |

150 |

900 |

% от общего кол-ва Ig |

15 |

<1 |

<1 |

80 |

5 |

Им. разл. ф-ии. При контакте с чужеродным Ag первыми обр. lgM. Ранние формы IgM св. с пов-тью В-кл, > поздние формы секретируются в в. пентамеров плазматическими кл. IgM особенно активны против м/о. IgG нах. в крови и в интерстициальной жидкости; с помощью рецепторов они м. также проходить в плаценту и вследствие этого переноситься от матери к плоду. IgA обнаруживаются преимущ. в киш. тракте и секретах. IgE присутствуют в плазме здорового человека лишь в незначительных [с]. ↑ ур. IgE наблюдается при аллергических реакциях и паразитарных инфекциях. Все явл. секретируемыми Б - поставляются в кровь зрелыми В-кл. Ранние варианты IgM и IgD найдены также в виде интегральных М Б на пов-сти В-кл.

34.Антигены и их свойства. Реакции антиген-антитело и их применение. Антигены – в-ва, способные вызывать иммунный ответ и взаимодействовать с продуктами имм. ответа.Это д. б. органический в-ва с Mr > 5000 Da.

СВОЙСТВА:1) чужеродность для организма, кот. дает ответ.

2) антигенность – способность взаимод. с продуктами иммунного ответа.

3) иммуногенность – способность вызывать имм. ответ организма (м. отсутствовать).

4) специфичность – проявл. в антигенности и иммуногенности.

Ag без иммуногенности наз. неполными. Он не выз. ИО сам по себе, но м. создавать для этого условия. Гаптены – неполные Ag, ибо слишком маленькие. Если их объединить с крупными орг. мол., то такой комплексн. Ag, кот. сост. из гаптена и мол.-носителя, даст обр. Ab в орг-ме, кот. м. связ. им. с гаптеном. Низкомол. в-ва не м.б. процессированы так, чтобы св. с Б ГКГ → не м.б. представлены Т-кл. Пример: бензол маленький, не узнается; но если он связывается с Б, то Б режется на куски и предоставляется Т-кл. Главное – пр-ная хим. стр-ра Ag, т.к. добаление разл. гр. изм. сво-ва. Ag детерминанта – та часть мол., кот. непосредственно взаимод. с Ab.

Валентность Ag – кол-во детерминант, к. пр. Ag поливалентны.

Классификация Ag специфичности:1) аутоAg – при опр. усл. м. изм. свои молекулы так, что происх. ИО.

2) изоAg – Ag однояйцевых близнецов.

3) гомоAg – Ag разных особей 1 и того же вида.

4) гетероAg – ксеноAg, Ag особей др. вида.

Виды Ag специфичности: 1) видовая – м. исп. для опр. вида бактерий;

2) групповая – внутри вида (группа крови);

3) функциональная – стр-ра похожа на Ag др. видов;

4) стадиоспецифичность – у эмбрионов (Ag свойственны только опр. стадии);

5) патологическиая – при разв. болезни проявл. новые Ag (=аутоспец. – ответ на собств. кл.).

Эпитоп – участок Ag детерминанты, кот. непосред. отвечает за связывание с Ab.

Классификация Ag: 1) по хим. природе (Б, НК, С, гликоЛ);

2) по происхождению (естественные, искусственные, синтетеческие);

3) по кол-ву Ag детерминант (моно- и поливалентные);

Агглютинация – выпадение осадка при взаимод. с нераствор. Ag (м/о, культуры кл. жив., вир. ч.)

Преципитация – обр. осадка при взаимод. Ab с мол., кот. обл. Ag св-и. Кальцепреципитация – ориентировочная р-ция. В пробирку с маленьким диаметром (чтобы вносимые жидк. не смешивались) вносят суспензию с Ag, затем р-р Ab (льют по стенке). На границе фаз обр. видимый осадок. При этом «+» - скорость пол. рез-та (10-15 мин) и «-» - при дальнейшей диффузии осадок растворяется. Для этого делают в гелях (агар-агар, агароза).

А гглютинация

– т.к. Ag

им. неск. (4) детерминант, а Ab

к. пр. 2 Ag

–св. участка, то м.б. образование

конгломератов. Экспресс-реакция – на

предметном стекле. Для развернутой

реакции есть эквивалентное соотношение

Ag

и Ab,

при кот. кол-во осадка максимально. Для

преципитации:12/8 – оптимальное соотн.,

большие агрегаты, макс. осадка. Для

агглютинации: 1:4.

гглютинация

– т.к. Ag

им. неск. (4) детерминант, а Ab

к. пр. 2 Ag

–св. участка, то м.б. образование

конгломератов. Экспресс-реакция – на

предметном стекле. Для развернутой

реакции есть эквивалентное соотношение

Ag

и Ab,

при кот. кол-во осадка максимально. Для

преципитации:12/8 – оптимальное соотн.,

большие агрегаты, макс. осадка. Для

агглютинации: 1:4.

Двойная иммунодиффузия – качеств. р. В геле делают лунки с опр. диаметром и глубиной. Вносят р-р, сод. Ag и суспензию Ab опр. V. Ч/з нек. t фиксируют обр. осадка в геле м/у лунками. При необх. отмыв. от не св. Б и окраш. кр., кот. св. с Б.

Простая радиальная иммунодиффузия – колич. р. Ag / Ab вносят в гель до его застывания, все перемешивается. В геле делают лунки, в кот. вносят р-ры (если в геле Ab, то в лунки – Ag). Диффундир. только мол. Ag. Чем > Ag в пробе, тем > диаметр кольца. М. сравнивать растворы Б.

Иммуноэлектрофорез (обычн., встречный и ракетный). Сначало пров. э/ф с Ag (разделяют), затем в желобок в геле вносят суспензию с Ab. Они диффундируют и преципитируют → обр. осадки м/у желобком и местами в геле, где нах. пор. Б. Это при обычном, «+» - получение рез-та быстрее. При встречном - ↑ чувствит.; при ракетном (колич. метод) Ab в геле, не д. двиг. Ag-. Высота «следа» = [с], опр. по калибр. кривой.