- •1.Суть и значение цтк.

- •2 .Основные пути распада углеводов.

- •3. Критерии радиочувствительности живых организмов. Оценка биологического риска облучения в малых дозах.

- •4. Биосинтез белка состоит из трех этапов – инициации, элонгации и терминации.

- •8.Законы термодинамики в биологии, доказательства их применимости к живым системам.

- •9.Строение, основные характеристики атф и др. Макроэргических соед. Живых организмов.

- •12.Направления в эволюции онтогенеза. Целостность организма в онтогенезе.

- •14.Главные направления эволюции филогенетических групп.

- •13.Основные структурные компоненты эукариотической клетки и их функции.

- •15.Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков сцепленных с полом. Группы сцепления генов. Кроссинговер. Генетическая карта хромосом.

- •16.Особенности организации клеток прокариот, грибов, растений и животных.

- •17.Вид: критерии, признаки, структура. Пути видообразования.

- •18.Мутационный процесс. Молекулярные механизмы мутации. Классификация мутаций.

- •22.Пролиферация клеток, клеточные циклы.

- •24.Законы наследования при моно -, ди- и полигибрндном скрещивании.

- •25.Структура и функции гена.

- •26.Принципы и методы генетического анализа про - и эукариот.

- •28.Генотип как сложная система аллельных и неаллельных взаимодействий.

- •30.Репликация днк. Принцип комплементарности и его биологическая роль.

- •36.Мир м/о, общие признаки и разнообразие. Про- и эукариотические м/о.

- •37.Строение, химический состав и функции основных компонентов бактериальной кл.

- •38.Закономерности роста чистых бактериальных культур.

- •39.Метаболизм бактерий. Виды и основные назначения метаболических реакций.

- •40.Типы энергетического метаболизма у бактерий.

- •42.Биотехнология: сырьевая база, основные объекты и способы получения целевых продуктов биотехнологических процессов. Успехи и перспективы современной б/т.

- •45.Бактериофаги. Вирулентные и умеренные бактериофаги.

- •4 6.Типы жизненных циклов зелёных водорослей и параллелизм в развитии.

- •47.Отделы высших споровых растений и их жц.

- •48.Общая характеристика покрытосеменных, их классификация.

- •50.Характеристика грибов как отдельного царства органического мира.

- •51.Индивидуальное развитие покрытосеменных.

- •52.Водоросли. Отличия от высших растений. Основные типы морфоструктуры тела.

- •53.Лишайники (Lichenophyta): строение, питание, размножение. Роль в биогеоценозе.

- •54.Особенности высших растений как результат приспособления к жизни на суше.

- •62. Рост и развитие растений. Механизмы регуляции роста растений.

- •63. Структурная организация фотосинтетического аппарата.

- •64. Пигменты растений их функциональная роль.

- •65. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза, различные пути метаболизма, их особенности.

- •67. Минеральное питание растений. Физиологю роль, механизмы их поступления в клетку.

- •70.Вторичная полость тела, её функции и развитие.

- •74.Эндокринная система и её регуляторные функции.

- •75.Ранние ст. Зародыш. Развития (дробление, гаструляция, нейруляция). Органогенез.

- •76.Система пищеварения. Регуляция пищеварения.

- •77.Система кровообращения и её регуляция.

- •78.Внутренняя среда организма и гомеостаз.

- •Плазма крови. В 1 л плазмы содержится 900 г воды, 80 г белка и 20 г низкомолекулярных соединений.

- •80.Система дыхания у животных и человека. Регуляция дыхания.

- •85.Характеристика подтипа Позвоночных (Черепных)

- •86.Морфо-функциональные изменения основных систем

- •88.Земноводные. Морфобио адаптация к обитанию в водной и наземно-возд. Среде.

- •93.Эволюция наружного скелета конечностей, сегментация членистоногих

- •89.Морфо-функциональные и биологические приспособления членистоногих для жизни в воздушной среде.

- •91.Морфо-биологическай характеристика первичноводных челюстных позвоночных.

- •92.Паразитизм как обитание в среде второго порядка. Биологические выгоды паразитизма и адаптация экто- и эндопаразитов.

- •94.Метагенез и гетерогония как типы жизненных циклов беспозвоночных животных.

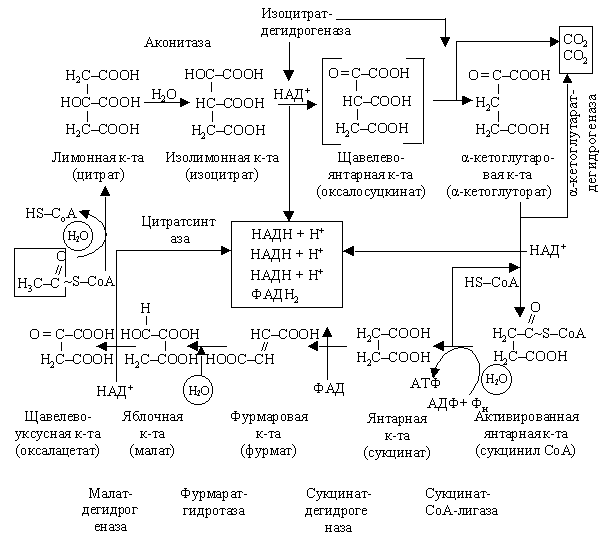

1.Суть и значение цтк.

В аэробных условиях образовавшийся ацетил-СоА вступает в цикл Кребса. В цикле Кребса после реакций отнятия и присоединения воды, декарбоксилирования и дегидрирования ацетильный остаток, поступивший в цикл в виде ацетил-СоА, полностью расщепляется. Суммарная реакция записывается в следующем виде: СН3СО ~ S-СоА + 3Н2О + АДФ + Н3РО4 → НS-СоА + 2СО2 + 4[Н2] + АТФ. Цикл Кребса проходит одинаково у животных и растений. Первая реакция цикла – перенос ацетильного остатка от ацетил-СоА на щавелево-уксусную кислоту (ЩУК) с образованием лимонной кислоты (цитрат).

В ходе реакции, катализируемой цитратсинтазой, растрачивается макроэргическая связь ацетил-СоА, т. е. та энергия, какая была занесена в процессе окисления пирувата перед началом цикла. Это значит, как и гликолиз, цикл Кребса начинается не с запасания энергии в клетке, а с расходования. Цепь преобразований, образующих этот цикл и направленных, в конечном счете, на разрушение углеродного состава ряда кислот, начинается с их увеличения: двухуглеродный фрагмент (уксусная кислота) присоединяется к четырехугольному фрагменту ЩУК с образованием шестиуглеродной трикарбоновой кислоты цитрата, которая может запасаться в клетках в больших количествах.

Таким образом, цикл Кребса – процесс каталитический и начинается не с катаболизма (разрушения), а с синтеза цитрата. Цитратсинтетаза, катализирующая эту реакцию, относится к регуляторным ферментам: она ингибируется НАДН и АТФ. НАДН – конечный продукт, в форме которого запасается энергия, освобождаемая в процессе дыхания. Чем активней цитратсинтетаза, тем быстрей пойдут и другие реакции цикла, быстрей пойдет дегидрирование веществ с образованием НАДН. Однако увеличение количества последнего вызывает ингибирование фермента, и цикл затормозится. Это пример реакции по принципу обратной связи. Следующая серия реакций – преобразование цитрата в активную изолимонную кислоту (изоцитрат). Она протекает при участии воды и по сути сводится до внутримолекулярного преобразования лимонной кислоты. Промежуточным продуктом этого преобразования является цис-аконитовая кислота:

Катализируются обе реакции аконитатгидротазой. Затем изоцитрат дегидрируется с участием изоцитратдегидрогеназы, коферментом которой является НАД+. В результате окисления образуется щавелево-янтарная кислота (оксалосукцинат). Последняя кислота декарбоксилируется. Отсоединяющийся СО2 принадлежит ацетильному остатку, вступившему в цикл в виде ацетил-СоА. В результате декарбоксилирования образуется очень активная α-кетоглутаровая кислота (кетоглутарат).

α-Кетоглутарат, в свою очередь, подвергается тем же изменением, которые происходят перед началом цикла с пируватом: одновременное окисление и декарбоксилирование.

В реакции принимает участие α-кетоглутарат дегидрогеназный комплекс.

Освободившийся СО2 является другой частицей, которая отщепляется от ацетильного остатка. Образовавшийся в результате этих сложных преобразованием янтарная кислота (сукцинат) вновь дегидрируется, и образуется фумаровая кислота (фумарат). Реакция происходит с помощью сукцинатдегидрогеназы. Фумарат после присоединения молекулы воды легко преобразуется в яблочную кислоту (малат). В реакции принимает участие фумаратгидротаза. Яблочная кислота, окисляясь, преобразуется в ЩУК при участии НАД+ – специфической малатдегидрогеназы. Напомним, что ЩУК конечный продукт цикла Кребса – образуется и при фотосинтезе С4-растений (цикл Хетча – Слека) при карбоксилировании ФЕП на свету, и в темноте у растений типа САМ. Таким образом, цикл Кребса заканчивается и может начинаться сначала. Одно условие – подача новых молекул ацетил-СоА. Главное значение цикл Кребса состоит в запасании энергии, которая освобождается в результате разрушения пирувата, в макроэргических связях АТФ. Поставляя в клетку АТФ, цикл Кребса может являться регулятором других процессов, идущих с затратой энергии, таких как транспорт воды и солей, синтез и транспорт органических веществ. Чем быстрей проходит преобразование веществ в цикле, тем больше может синтезироваться АТФ, тем быстрей пойдут указанные процессы.

Промежуточные вещества, образуемые в цикле, могут использоваться на синтез белков, жиров, углеводов. Например, ацетил-СоА – необходимый продукт для синтеза жирных кислот, кетоглутарат может в результате восстановительного аминирования преобразовываться в глутаминовую, а фумарат или ЩУК – в аспарагиновую кислоты.

Суммарный результат цикла Кребса сводится, таким образом, к тому, что каждая ацетильная группа (двухуглеродный фрагмент), которая образуется из пирувата (трехуглеродный фрагмент) расщепляется до СО2. Во время этого процесса восстанавливается НАД+, ФАД+ и синтезируется АТФ.

В регуляции цикла ди- и трикарбоновых кислот важное значение имеет соотношение между НАДН и НАД+, а также концентрация АТФ. Высокое содержание АТФ и НАДН угнетает активность таких ферментов цикла Кребса, как пируватдегидрогеназа, цитратсинтетаза, изоцитратдегидрогеназа, малатдегидрогеназа. Повышение концентрации оксалоацетата угнетает ферменты, активность которых связана с его синтезом, – сукцинатдегидрогеназы и малатдегидрогеназы. Окисление 2-оксиглутаровой кислоты ускоряется аденилатами, а сукцината – АТФ, АДФ и убихиноном. В цикле Кребса имеется и ряд других пунктов регулирования.