2.4 Триггер

Триггер - это электрическая схема, имеющая два устойчивых состояния, которые устанавливаются при подаче соответствующей комбинации сигналов на управляющие входы триггера и сохраняющиеся в течение заданного времени после окончания действия этих сигналов. Триггеры синхронизируемые уровнем могут изменять свое состояние в течение длительности синхроимпульса при поступлении соответствующих управляющих сигналов X (т. е. могут переключаться несколько раз за время действия одного синхроимпульса). В течение паузы между синхроимпульсами состояние такого триггера сохраняется при любых изменениях управляющих сигналов. RS‑триггер имеет два входа раздельной установки в нулевое и единичное состояния. Воздействия по входу S (от слова SET - установка) приводит триггер в единичное состояние, а воздействие по входу R (от слова RESET - сброс) – в нулевое. Одновременная подача сигналов S и R не допускается.

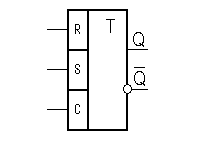

Рисунок 7. Синхронный RS-триггер синхронизируемый уровнем

График 3. Временные диаграммы сигналов для RS‑триггера

В момент излучения пачки импульсов , триггер выводится в еденичное состояние. Из еденичного состояния триггер выводится передним фронтом отраженной пачки. На вход R подаётся сигнал с усилителя , который переводит RS-триггер в еденичное состояние. На вход S подаётся передний фронт который сбрасывает состояние триггера.

Триггер должен быть включен на время прохождения отраженных ультразвуковых волн от обьекта.

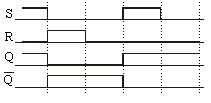

Для успешной и точной работы системы нам необходимо выделить первый импульс из потока ультразвукового сигнала, чтобы сократить время на обработку сигнала и исключить погрешности аозникающие при движении траспортного средства

Дифференцирующие цепи удобно использовать для выделения переднего и заднего фронтов импульсных сигналов, и в схемах можно иногда встретить цепи, подобные той, которая показана на рис. 1.38. Дифференцирующая RC - цепь генерирует импульсы в виде коротких пиков в моменты переключения входного сигнала, а выходной буферный усилитель преобразует эти импульсы в короткие прямоугольные импульсы. В реальных схемах отрицательный пик бывает небольшим благодаря встроенному в буфер диоду.

рисунок 8. Дифференцирующая RC – цепь

Индикатор

Для информирования водителя о расстояниии до обьекта непосредственно в салоне автомобиля применяется индикатор М68501 (стрелочный - микроамперметр магнитоэлектрической системы).

Нагуглив его параметры я узнал что его сопротивление 750 Ом а ток полного отклонения 250 мкА. Однако зная разброс параметров на радиокомпоненты и СССР, я решил перепроверить... Сопротивление оказалось 561 Ом, ток соответствовал указанному ранее. Эксперементальным методом я подобрал добавочный резистор на 62 кОм. Пришлось "немного поработать напильником" чтобы 12 В соотвествовала отметка 0 дБ.

Характеристики иникатора М68501 представлены в таблице 2:

Ток полного отклонения |

250 ± 25 мкА |

Внутреннее сопротивление |

не более 1,3 кОм |

Время установления показаний |

не более 2 с |

Габаритные размеры |

40 х 44,5 х 30 мм |

Масса |

22 г |

Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха - относительная влажность |

от минус 30 до плюс 50 °С; 90 % при температуре 30 °С |

Начало формы

Расчёты:

Расчёты произведены в лаборторных условиях при темпиратуре 20̊ С

Скорость распростронения ультразвука в воздухе составляет 343,1 м/с

Основные параметры ультразвука

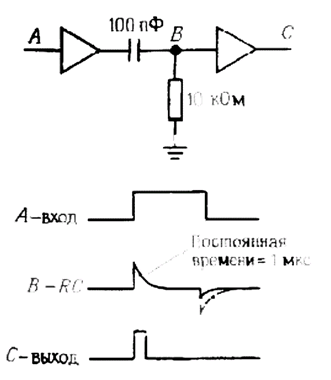

Основными параметрами волны являются длина волны и период. Число циклов совершенных за одну секунду называется частотой и измеряется в Герцах (Гц). Время, требуемое чтобы совершить полный цикл, называется периодом и измеряется в секундах. Взаимосвязь между частотой и периодом волны приведено в формуле:

,

(1)

,

(1)

где f – частота, Гц,

T – период, с

Рисунок

1 – Основные параметры ультразвуковой

волны

Рисунок

1 – Основные параметры ультразвуковой

волны

Скорость звука в идеальном упругом материале при заданной температуре и давлении является постоянной. Связь между скоростью ультразвука и длиной волны следующая:

,

(2)

,

(2)

где

–

длина волны, м,

–

длина волны, м,с – скорость звука, м/с

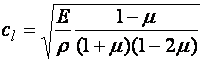

В твердых веществах для продольных волн скорость звука [1]

,

(3)

,

(3)

где

–

скорость звука для продольных волн,

м/c,

–

скорость звука для продольных волн,

м/c,E – модуль упругости, Па,

–

коэффициент

Пуассона,

–

коэффициент

Пуассона, –

плотность,

кг/м3

–

плотность,

кг/м3

Для поперечных волн она определяется по формуле

,

(4)

,

(4)

где

–

скорость звука для поперечных волн,

м/с,

–

скорость звука для поперечных волн,

м/с,G – модуль сдвига, Па

Дисперсия

звука —

зависимость фазовой скорости

монохроматической звуковых волн от их

частоты ![]() .

Дисперсия скорости звука может быть

обусловлена как физическим свойствами

среды, так и присутствием в ней посторонних

включений и наличием границ тела, в

котором звуковая волна распространяется.

.

Дисперсия скорости звука может быть

обусловлена как физическим свойствами

среды, так и присутствием в ней посторонних

включений и наличием границ тела, в

котором звуковая волна распространяется.

Визуализация ультразвуковых волн

Интенсивность и мощность ультразвука

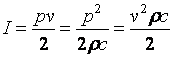

Интенсивность звука (сила звука) — средняя по времени энергия, переносимая звуковой волной через единичную площадку, перпендикулярную к направлению распространения волны, в единицу времени. Для периодического звука усреднение производится либо за промежуток времени большой по сравнению с периодом, либо за целое число периодов [2]. Интенсивность ультразвука – величина, которая выражает мощность акустического поля в точке [6].

Для плоской синусоидальной бегущей волны интенсивность ультразвука I определяется по формуле

,

(5)

,

(5)

где р — амплитуда звукового давления, Па

v — амплитуда колебательной скорости частиц, м/c

— плотность среды, кг/м3

с — скорость звука, м/c

В сферической бегущей волне интенсивность ультразвука обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника. В стоячей волнеI = 0, т. е. потока звуковой энергии в среднем нет. Интенсивность ультразвука в гармонической плоской бегущей волне равна плотности энергии звуковой волны, умноженной на скорость звука. Поток звуковой энергии характеризуют так называемым вектором Умова — вектором плотности потока энергии звуковой волны, который можно представить как произведение интенсивности ультразвука на вектор волновой нормали, т. е. единичный вектор, перпендикулярный фронту волны. Если звуковое поле представляет собой суперпозицию гармонических волн различной частоты, то для вектора средней плотности потока звуковой энергии имеет место аддитивность составляющих.

Для излучателей, создающих плоскую волну, говорят об интенсивности излучения, понимая под этим удельную мощность излучателя, т. е. излучаемую мощность звука, отнесённую к единице площади излучающей поверхности.

Вам нужны устройства сбора и обработки данных с ультразвуковых датчиков? Обращайтесь к нам, мы поможем Вам выбрать!

Интенсивность звука измеряется в системе единиц СИ в Вт/м2. В ультразвуковой технике интервал изменения интенсивности ультразвука очень велик — от пороговых значений ~ 10-12 Вт/м2 до сотен кВт/м2 в фокусе ультразвуковых концентраторов.

Мощность звука — энергия, передаваемая звуковой волной через рассматриваемую поверхность в единицу времени. Различают мгновенное значение мощности ультразвука и среднее за период или за длительное время. Наибольший интерес представляет среднее значение мощности ультразвука, отнесённое к единице площади, т. н. средняя удельная мощность звука, или интенсивность звука [2].

Таблица 1 - Свойства некоторых распространенных материалов [6]

Материал |

Плотность, кг/м3 |

Скорость продольной волны, м/c |

Скорость поперечной волны, м/c |

Акустический импеданс, 103кг/(м2*с) |

Акрил |

1180 |

2670 |

- |

3,15 |

Воздух |

0,1 |

330 |

- |

0,00033 |

Алюминий |

2700 |

6320 |

3130 |

17,064 |

Латунь |

8100 |

4430 |

2120 |

35,883 |

Медь |

8900 |

4700 |

2260 |

41,830 |

Стекло |

3600 |

4260 |

2560 |

15,336 |

Никель |

8800 |

5630 |

2960 |

49,544 |

Полиамид (нейлон) |

1100 |

2620 |

1080 |

2,882 |

Сталь (низколегированный сплав) |

7850 |

5940 |

3250 |

46,629 |

Титан |

4540 |

6230 |

3180 |

26,284 |

Вольфрам |

19100 |

5460 |

2620 |

104,286 |

Вода (293К) |

1000 |

1480 |

- |

1,480 |

Затухание ультразвука

Одной из основных характеристик ультразвука является его затухание. Затухание ультразвука – это уменьшение амплитуды и, следовательно, интенсивности звуковой волны по мере ее распространения. Затухание ультразвука происходит из-за ряда причин. Основными из них являются:

убывание амплитуды волны с расстоянием от источника, обусловленное формой и волновыми размерами источника;

рассеяние ультразвука на неоднородностях среды, в результате чего уменьшается поток энергии в первоначальном направлении распространения;

поглощение ультразвука, т.е. необратимый переход энергии звуковой волны в другие формы, в частности в тепло.

Первая

из этих причин связана с тем, что по мере

распространения волны от точечного или

сферического источника энергия,

излучаемая источником, распределяется

на все увеличивающуюся поверхность

волнового фронта и соответственно

уменьшается поток энергии через единицу

поверхности, т.е. интенсивность

звука.

Для сферической волны, волновая

поверхность которой растёт с расстоянием

r от источника как r2,

амплитуда волны убывает пропорционально ![]() ,

а для цилиндрической волны —

пропорционально

,

а для цилиндрической волны —

пропорционально ![]() .

.

Рассеяние ультразвука происходит из-за резкого изменения свойств среды – её плотности и модулей упругости — на границе неоднородностей, размеры которых сравнимы с длиной волны. В газах это могут быть, например, жидкие капли, в водной среде — пузырьки воздуха, в твёрдых телах — различные инородные включения или отдельные кристаллиты в поликристаллах и т. п. Особый интерес представляет рассеяние на хаотически распределённых в пространстве неоднородностях.

Поглощение ультразвука может быть обусловлено различными механизмами. Большую роль играет вязкость и теплопроводность среды, взаимодействие волны с различными молекулярными процессами вещества, с тепловыми колебаниями кристаллической решётки и др.

3атухание

звука, обусловленное рассеянием и

поглощением, описывается экспоненциальным

законом убывания амплитуды с расстоянием,

т. е. амплитуда пропорциональна ![]() ,

а интенсивность –

,

а интенсивность – ![]() в

отличие от степенного закона убывания

амплитуды при расхождении волны, где

в

отличие от степенного закона убывания

амплитуды при расхождении волны, где ![]() –

коэффициент затухания звука [2].

–

коэффициент затухания звука [2].

Коэффициент затухания выражают либо в децибелах на метр (дБ/м), либо в неперах на метр (Нп/м).

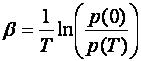

Для плоской волны коэффициент затухания по амплитуде с расстоянием определяется по формуле [4]

,

(6)

,

(6)

где

–

коэффициент затухания с расстоянием,

1/м,

–

коэффициент затухания с расстоянием,

1/м,L – расстояние, м,

p(0), p(L) – амплитуда звукового давления в исходной точке и на расстояние L, Па

Коэффициент затухания от времени определяется [5]

,

(7)

,

(7)

где

–

коэффициент затухания от времени, 1/с,

–

коэффициент затухания от времени, 1/с,T – время, с,

p(0), p(T) – амплитуда звукового давления в начале и через время T соответственно, Па

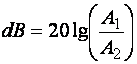

Для измерения коэффициента также используют единицу дБ/м, в этом случае

,

(8)

,

(8)

Децибел (дБ) – логарифмическая единица измерения отношения энергий или мощностей в акустике [2].

,

(9)

,

(9)

где A1 – амплитуда первого сигнала,

A2 – амплитуда второго сигнала

Тогда связь между единицами измерения (дБ/м) и (1/м) будет:

![]() ,

(10)

,

(10)

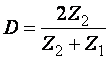

Отражение ультразвука от границы раздела сред

При падении звуковой волны на границу раздела сред, часть энергии будет отражаться в первую среду, а остальная энергия будет проходить во вторую среду. Соотношение между отраженной энергией и энергией, проходящей во вторую среду, определяется волновыми сопротивлениями первой и второй среды. При отсутствии дисперсии скорости звука волновое сопротивление не зависит от формы волны и выражается формулой:

![]() ,

(11)

,

(11)

где Z – волновое сопротивление,

,

,– плотность, кг/м3,

с – скорость звука, м/с

Коэффициенты отражения и прохождения будут определяться следующим образом

,

(12)

,

(12)

где R – коэффициент отражения звукового давления [1],

Z1 – волновое сопротивление первого вещества, в котором распространяется звуковая волна, кг/(м2с),

Z2 – волновое сопротивление второго вещества, в которую проходит звуковая волна, кг/(м2с)

,

(13)

,

(13)

где D – коэффициент прохождения звукового давления

Стоит отметить также, что если вторая среда акустически более «мягкая», т.е. Z1>Z2, то при отражении фаза волны изменяется на 180˚ [1].

Коэффициент

пропускания энергии ![]() из

одной среды в другую определяется

отношением интенсивности волны,

проходящей во вторую среду, к интенсивности

падающей волны

из

одной среды в другую определяется

отношением интенсивности волны,

проходящей во вторую среду, к интенсивности

падающей волны

,

(14)

,

(14)

Интерференция и дифракция ультразвуковых волн

Интерференция звука — неравномерность пространственного распределения амплитуды результирующей звуковой волны в зависимости от соотношения между фазами волн, складывающихся в той или иной точке пространства. При сложении гармонических волн одинаковой частоты результирующее пространственное распределение амплитуд образует не зависящую от времени интерференционную картину, которая соответствует изменению разности фаз составляющих волн при переходе от точки к точке. Для двух интерферирующих волн эта картина на плоскости имеет вид чередующихся полос усиления и ослабления амплитуды величины, характеризующей звуковое поле (например, звукового давления). Для двух плоских волн полосы прямолинейны с амплитудой, меняющейся поперёк полос соответственно изменению разности фаз. Важный частный случай интерференции — сложение плоской волны с её отражением от плоской границы; при этом образуется стоячая волна с плоскостями узлов и пучностей, расположенными параллельно границе.

Вам требуются ультразвуковые датчики? Обращайтесь к нам, мы поможем Вам выбрать!

Дифракция звука — отклонение поведения звука от законов геометрической акустики, обусловленное волновой природой звука. Результат дифракции звука — расхождение ультразвуковых пучков при удалении от излучателя или после прохождения через отверстие в экране, загибание звуковых волн в область тени позади препятствий, больших по сравнению с длиной волны, отсутствие тени позади препятствий, малых по сравнению с длиной волны, и т. п. Звуковые поля, создаваемые дифракцией исходной волны на препятствиях, помещённых в среду, на неоднородностях самой среды, а также на неровностях и неоднородностях границ среды, называются рассеянными полями. Для объектов, на которых происходит дифракция звука, больших по сравнению с длиной волны , степень отклонений от геометрической картины зависит от значения волнового параметра

![]() ,

(15)

,

(15)

где D — поперечник объекта (например, поперечник ультразвукового излучателя или препятствия),

r — расстояние точки наблюдения от этого объекта

Излучатели ультразвука

Излучатели ультразвука - устройства, применяемые для возбуждения ультразвуковых колебаний и волн в газообразных, жидких и твердых средах. Излучатели ультразвука преобразуют в энергию звукового поля энергию какого-либо другого вида.

Наибольшее распространение в качестве излучателей ультразвука получили электроакустические преобразователи. В подавляющем большинстве излучателей ультразвука этого типа, а именно в пьезоэлектрических преобразователях, магнитострикционных преобразователях, электродинамических излучателях, электромагнитных и электростатических излучателях, электрическая энергия преобразуется в энергию колебаний какого-либо твердого тела (излучающей пластинки, стержня, диафрагмы и т.п.), которое и излучает в окружающую среду акустические волны. Все перечисленные преобразователи, как правило, линейны, и, следовательно, колебания излучающей системы воспроизводят по форме возбуждающий электрический сигнал; лишь при очень больших амплитудах колебаний вблизи верхней границы динамического диапазона излучателя ультразвука могут возникнуть нелинейные искажения.

В преобразователях, предназначенных для излучения монохроматической волны, используется явление резонанса: они работают на одном из собственных колебаний механической колебательной системы, на частоту которого настраивается генератор электрических колебаний, возбуждающий преобразователь. Электроакустические преобразователи, не обладающие твердотельной излучающей системой, применяются в качестве излучателей ультразвука сравнительно редко; к ним относятся, например, излучатели ультразвука, основанные на электрическом разряде в жидкости или на электрострикции жидкости [2].

Характеристики излучателя ультразвука

К основным характеристикам излучателей ультразвука относятся их частотный спектр, излучаемая мощность звука, направленность излучения. В случае моночастотного излучения основными характеристиками являются рабочая частота излучателя ультразвука и егочастотная полоса, границы которой определяются падением излучаемой мощности в два раза по сравнению с её значением на частоте максимального излучения. Для резонансных электроакустических преобразователей рабочей частотой является собственная частота f0преобразователя, а ширина полосы Δf определяется его добротностью Q.

![]() ,

(16)

,

(16)

Излучатели ультразвука (электроакустические преобразователи) характеризуются чувствительностью, электроакустическим коэффициентом полезного действия и собственным электрическим импедансом.

Чувствительность излучателя ультразвука - отношение звукового давления в максимуме характеристики направленности на определённом расстоянии от излучателя (чаще всего на расстоянии 1 м) к электрическому напряжению на нём или к протекающему в нём току. Эта характеристика применяется к излучателям ультразвука, используемым в системах звуковой сигнализации, в гидролокации и в других подобных устройствах. Для излучателей технологического назначения, применяемых, например, при ультразвуковых очистке, коагуляции, воздействии на химические процессы, основной характеристикой является мощность. Наряду с общей излучаемой мощностью, оцениваемой в Вт, излучатели ультразвука характеризуют удельной мощностью, т. е. средней мощностью, приходящейся на единицу площади излучающей поверхности, или усреднённой интенсивностью излучения в ближнем поле, оцениваемой в Вт/м2.

Эффективность электроакустических преобразователей, излучающих акустическую энергию в озвучиваемую среду, характеризуют величиной их электроакустического коэффициента полезного действия, представляющего собой отношение излучаемой акустической мощности к затрачиваемой электрической. В акустоэлектронике для оценки эффективности излучателей ультразвука используют так называемый коэффициент электрических потерь, равный отношению (в дБ) электрической мощности к акустической. Эффективность ультразвуковых инструментов, используемых при ультразвуковой сварке, механической обработке и тому подобное, характеризуют так называемым коэффициентом эффективности, представляющим собой отношение квадрата амплитуды колебательного смещения на рабочем конце концентратора к электрической мощности, потребляемой преобразователем. Иногда для характеристики преобразования энергии в излучателях ультразвука используют эффективный коэффициент электромеханической связи.

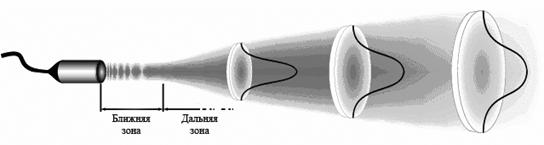

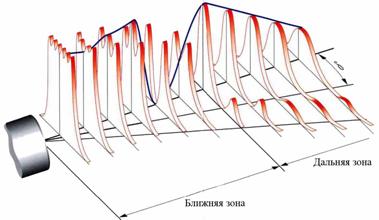

Звуковое поле излучателя

Звуковое поле преобразователя делят на две зоны: ближнюю зону и дальнюю зону. Ближняя зона это район прямо перед преобразователем, где амплитуда эха проходит через серию максимумов и минимумов. Ближняя зона заканчивается на последнем максимуме, который располагается на расстоянии N от преобразователя. Известно, что расположение последнего максимума является естественным фокусом преобразователя. Дальняя зона это район находящийся за N, где давление звукового поля постепенно уменьшается до нуля [1].

Рисунок

3 – Звуковое поле круглого излучателя

Рисунок

3 – Звуковое поле круглого излучателя

Вам требуются устройства сбора и обработки информации с ультразвуковых датчиков? Обращайтесь к нам, мы поможем Вам сконфигурировать оптимальную систему!

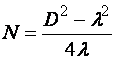

Положение последнего максимума N на акустической оси в свою очередь зависит от диаметра и длины волны и для дискового круглого излучателя выражается формулой

,

(17)

,

(17)

где N – длина ближней зоны, м,

D – диаметр излучателя, м,

– длина волны, м

Однако поскольку D обычно значительно больше , уравнение можно упростить и привести к виду

,

(18)

,

(18)

Рисунок

4 – Ближняя и дальняя зоны звукового

поля

Рисунок

4 – Ближняя и дальняя зоны звукового

поля

Характеристики звукового поля определяются конструкцией ультразвукового преобразователя. Следовательно, от его формы зависит распространение звука в исследуемой области и чувствительность датчика.

Применение ультразвука

Многообразные применения ультразвука, при которых используются различные его особенности, можно условно разбить на три направления. Первое связано с получением информации посредством ультразвуковых волн, второе — с активным воздействием на вещество и третье — с обработкой и передачей сигналов (направления перечислены в порядке их исторического становления). При каждом конкретном применении используется ультразвук определённого частотного диапазона.

Получение информации с помощью ультразвуковых методов. Ультразвуковые методы широко используются в научных исследованиях для изучения свойств и строения веществ, для выяснения проходящих в них процессов на макро- и микроуровнях. Эти методы основаны главным образом на зависимости скорости распространения и затухания акустических волн от свойств веществ и от процессов, в них происходящих.

Воздействие ультразвука на вещество. Активное воздействие ультразвука на вещество, приводящее к необратимым изменениям в нём, или воздействие ультразвука на физические процессы, влияющее на их ход, обусловлено в большинстве случаев нелинейными эффектами в звуковом поле. Такое воздействие широко используется в промышленной технологии; при этом решаемые с помощью ультразвуковой технологии задачи, а также и сам механизм ультразвукового воздействия различны для разных сред.

Обработка и передача сигналов. Ультразвуковые устройства применяются для преобразования и аналоговой обработки электрических сигналов в различных отраслях радиоэлектроники, например в радиолокации, связи, вычислительной технике, и для управления световыми сигналами в оптике и оптоэлектронике. В устройствах для управления электрическими сигналами используются следующие особенности ультразвука: малая по сравнению с электромагнитными волнами скорость распространения; малое поглощение в кристаллах и соответственно высокая добротность резонаторов [2].

Вывод

Жизнь современного человека уже немыслима без личного авто. Рост автомобилей на улицах городов неминуемо ведет к образованию пробок. В таких условиях довольно сложно найти место для парковки своего транспортного средства. В этом случае припарковать автомобиль помогут специализированные электронные системы.

Парковочные радары, достоинства которых уже оценили даже профессиональные водители, помогают лучше ориентироваться в пространстве, особенно при управлении автомобилем с тонированными стеклами или в ночное время. Что касается современных автомобилей, то парковочные радары входят в их стандартную комплектацию. Владельцы более старых авто могут приобрести необходимые электронные системы, а затем установить их в автосервисе. Отечественный рынок предлагает широкий спектр парковочных радаров, среди которых особого внимания заслуживают парктроники от Park master и parkprofi. Это оборудование рекомендовано к использованию экспертами и многими опытными водителями.

На данный момент – этот прибор фактически единственный в своём роде и нуждается в доработках, но его роль на данном этапе является очень существенной.

Применение элементов для обработки аналоговых сигналов позволяет уменьшить стоимость данного прибора, а усовершенствование и некоторые доработки позволят применять его в различных направлениях как в промышленности, строительстве, улучшения работы траспортных систем.