4. Гемолитическая болезнь поросят и жеребят

В

1940 г. Ландштейнер, Левин и Винер открыли

гемолитическую болезнь новорожденных

у человека, обусловленную несовместимостью

генотипов матери и плода. Связано с

эритроцитарным антигеном, названным

авторами резус-фактором (Rh).

Это название произошло от названия

обезьян макака - резус. При иммунизации

морских свинок эритроцитами обезьян

-резус образуется сыворотка, которая

агглютинирует эритроциты примерно у

85% людей это резус - положительные люди

(Rh+),

остальные 15% людей резус

отрицательные![]() Установлено,

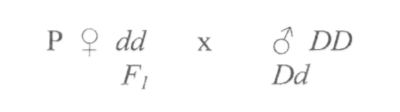

что резус антиген доминирует (D)

над

явлением резус - отрицательности (d).

Если

женщина резус - отрицательная, а отец

резус - положительный, потомок резус -

положительный.

Установлено,

что резус антиген доминирует (D)

над

явлением резус - отрицательности (d).

Если

женщина резус - отрицательная, а отец

резус - положительный, потомок резус -

положительный.

На 2-3 месяцах беременности кровь резус - положительного плода, поступая в организм матери, вызывает образование у нее антител против резус - антигена. По мере накопления у матери таких антител (обычно в последующих беременностях после первой благополучной), они начинают проникать через плаценту в кровяное русло эмбриона и гемолизировать его зрелые эритроциты - наступает опасная для жизни ребенка гемолитическая желтуха (эмбриональный эритробластоз - разрушение эритроцитов, преобладание в крови незрелых эритробластов). Возникает нехватка кислорода, которая приводит к отечности внутренних органов, малыш раздувается, как шарик. Такие процессы необратимы, поэтому новорожденные при резус-конфликте в большинстве случаев нежизнеспособны. А те, кому все же удается перескочить генетический барьер, нередко имеют серьезные отклонения в здоровье. Если отец гетерозиготный Dd, то в среднем лишь половина детей от таких браков будет страдать от эритробластоза. При заболевании либо кесарево сечение, либо срочное переливание ребенку крови (в течение первых 9 часов после рождения), чтобы успеть освободить организм от поврежденных резус-положительных эритроцитов и вредных продуктов их распада.

Врачи Краснодарского перинатального центра овладели уникальной методикой, теперь младенцам при резус-конфликте можно переливать кровь в утробе матери. Первыми операцию кордоцентоза в нашей стране провели доктора Санкт-Петербургского института акушерства и педиатрии.

Rh-фактор может быть причиной осложнений при переливании крови. Все изложенное необходимо учитывать при переливании крови, у донора и реципиента определять не только группу крови, но и резус-фактор.

Во многом сходное заболевание встречается у поросят и жеребят. Но в отличие от человека плацента животных непроницаема для антител и они накапливаются в молозиве. Животные рождаются здоровыми и анемия у них проявляется лишь в подсосный период из-за сложного анатомического строения плаценты, которая оказалась непреодолимым барьером для антител.

Клиническая картина гемолитической болезни поросят - различают 2 формы гемолитической болезни: раннюю, которая проявляется вскоре после рождения поросенка (через 36-48 часов) и к 5-м суткам заканчивается чаще всего летально, и позднюю, проявляющуюся в форме анемии у более старших сосунов и выраженную предрасположенностью к инфекциям. Поросята, как правило, рождаются здоровыми. К концу первых суток после сосания матери у них отмечается легкая желтушность видимых слизистых оболочек и кожи. На второй день поросята становятся вялыми, едва передвигаются, пытаются сосать свиноматку. Цвет кожи в зависимости от тяжести заболевания бывает у них от бледно-желтого до лимонно-желтого, а в ряде случаев - до бронзового. Тяжелая форма болезни заканчивается на 2-5 сутки смертельным исходом.

Одним из основных симптомов гемолитической болезни поросят является анемия, которая в той или иной степени возникает в зависимости от тяжести заболевания.

Данные патолого-анатомического исследования павших поросят весьма характерная для гемолитической болезни. В частности, кровь не свертывается, лакообразная с желтоватым переливом по краям, кожные покровы резко желтушны, сухи, подкожная жировая клетчатка окрашена в желтый цвет. В брюшной, плевральной полостях и в полости перикарда постоянно имеется кроваво окрашенная перитональная жидкость, количество обычно не превышает 10-20 мл.

Наиболее характерные изменения отмечаются в печени и селезенке. Печень, как правило, увеличена, полнокровна и плотна на ощупь. На разрезе ткань печени тусклая, со смазанным рисунком. Селезенка увеличена, дряблая, темно-красного цвета. Соскоб пульпы обильный.

У лошадей чаще встречается у чистокровных верховых, у лошадей арабской породы и от нее происходящих, у английской породы около 1%. Через 12-48 часов при оставлении с матками появляются признаки желтухи. В течение 3-4-х дней погибают.

Профилактика.

Ежегодно в промышленных комплексах всех используемых хряков проверять на иммуногенетическую совместимость с 150-200 основными свиноматками. Хряков, эритроциты которых в реакции с сыворотками большинства исследованных свиноматок агглютинируют или гемолизируют в титрах 1:4 и выше, выбраковывают. Ежегодная выбраковка иммунонесовместимых хряков позволит дополнительно сохранить в крупном хозяйстве до 4-5 тысяч поросят в год.сохранения подсаживают под другую свиноматку. Вернуть этих поросят к своей матери можно через 3-4 суток, т.к. слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта новорожденных поросят проницаема для антител в течение первых 2-3 суток после рождения.

У свиней J и С - локусы групп крови сцеплены с генами главного локуса гистосовместимости свиней (SLA).

У

лошадей изогемолиз новорожденных

наиболее часто возникает, когда

жеребята имеют![]() -

антигены систем групп крови, наследуемых

от отца и отсутствующих у матерей. Иногда

иммунологический конфликт наступает

при наследовании потомком от отца

антигенов R

и S.

Своевременное незадолго до выжеребки

выявление антител у матерей и поение

жеребенка первые два дня жизни молозивом

другой кобылы позволяет избежать

заболевания.

-

антигены систем групп крови, наследуемых

от отца и отсутствующих у матерей. Иногда

иммунологический конфликт наступает

при наследовании потомком от отца

антигенов R

и S.

Своевременное незадолго до выжеребки

выявление антител у матерей и поение

жеребенка первые два дня жизни молозивом

другой кобылы позволяет избежать

заболевания.