- •А.Н. Лыков автоматизация технологических процессов и производств

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Эффективность автоматизации. Надежность

- •1.1. Необходимость автоматизации

- •1.2. Факторы, влияющие на эффективность автоматизации

- •1.3. Показатели социально-экономической эффективности

- •Окупаемость:

- •Усиление желания внедрять автоматизацию (человеческий фактор):

- •План-график автоматизации:

- •1.4. «Подводные камни» при автоматизации

- •Еще раз о человеческом факторе

- •Секрет высокой надежности – отношение к делу производственного персонала:

- •1.6. Проблемы с надежностью в России

- •Наработка на отказ различных счпу

- •Качество микросхем

- •Контрольные вопросы

- •2. Автоматизация в машиностроении, системы чпу

- •2.1. Системы автоматизации в машиностроении

- •2.2. История развития счпу (до 1990 года)

- •2.3. Классификация существующих счпу

- •2.4. Промышленные роботы

- •2.4.1. Промышленные роботы (история начального развития)

- •2.4.2. Необходимость роботов

- •2.4.3. Сферы применения роботов

- •2.4.4. Примеры применения роботов

- •2.5. Словарь терминов и определений в счпу

- •Контрольные вопросы

- •3. Информация в системах автоматизации

- •3.1. Точность информации

- •3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

- •3.3. Аппаратные информационные уровни

- •3.4. Преобразователи информации

- •3.5. Уровни управления в системах автоматизации

- •3.6. Тенденции в построении производственных систем

- •3.7. Фазы информационных преобразований для станка с счпу

- •3.8. Стандартизация и унификация средств автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •4. Кодирование информации

- •4.1. Буквенные коды

- •4.2. Буквенно-цифровые коды

- •4.3. Цифровые коды

- •Код Грея в датчиках положения

- •Контрольные вопросы

- •5. Интегральные преобразователи информации

- •5.1. Интегральные догические микросхемы

- •5.2. Цифроаналоговые преобразователи (цап)

- •5.3. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

- •Контрольные вопросы

- •6. ПреобразоваТели информации

- •6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

- •6.2. Преобразователь «частота – код»

- •6.3. Преобразователь «код – частота»

- •6.4. Преобразователь «унитарный код – фаза»

- •6.5. Преобразователь «фаза – код»

- •6.6. Преобразователь «фаза – напряжение»

- •6.7. Узлы гальванической развязки в системах автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •7. Управляющие программы счпу

- •7.1. Структура управляющих программ для станков с чпу

- •7.2. Значения символов адресов

- •7.3. Формат кадра учпу

- •7.4. Повышение языкового уровня управляющих программ

- •Контрольные вопросы

- •8. Сап станков и роботов

- •8.1. Подготовка управляющей программы (уп)

- •8.2. Системы автоматизированного программирования уп

- •8.3. Системы cad/cam

- •8.3.1. Система AutoCad

- •8.3.2. Система bCad

- •8.3.2.1. Плоское черчение

- •8.3.2.2. Объемное моделирование

- •8.3.2.3. Генерация чертежей

- •8.3.2.4. Статистика и расчет

- •8.3.2.5. Получение реалистических изображений

- •8.3.2.6. Пользовательский интерфейс

- •8.3.2.7. Совместимость

- •8.3.2.8. Перспективы

- •8.3.3. Система ГеМма-3d при производстве технологической оснастки на оборудовании с чпу

- •8.3.4. Продукты adem cad/cam

- •8.3.4.2. Модуль adem nс

- •8.3.5. Графика-81

- •8.3.6. Базис 3.5

- •8.3.6.1. Аппаратное обеспечение

- •8.3.6.2. Интерфейс пользователя

- •8.3.6.3. Построение изображения

- •8.3.6.4. Ввод текстовой информации

- •8.3.6.5. Инженерные расчеты

- •8.3.6.6. Связь с другими приложениями

- •8.3.7.1. Твердотельное моделирование

- •8.3.7.2. Сборки

- •8.3.7.3. Полезные «мелочи»

- •Контрольные вопросы

- •9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

- •9.1. Траектории движения

- •9.2. Основные задачи при интерполяции

- •9.3. Математическое решение уравнений движения

- •9.4. Реализация интегрирования в счпу

- •9.5. Счпу «Контур-2пт»*

- •9.6. Счпу «н22»**

- •9.7. Счпу «н33»*

- •9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •10. Системы связи счпу со станком

- •10.1. Позиционные кодовые счпу

- •10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

- •10.3. Контурные счпу

- •10.4. Частичная инвариантность по управлению

- •10.5. Первые поколения контурных счпу

- •10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

- •10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

- •10.8. Микропроцессорные стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •11. Микропроцессорные счпу и тенденции развития

- •11.1. Архитектура и возможности микропроцессорных систем управления типа сnс до 1990 года (однопроцессорные мпс км85, 2р-32м, 2с42-45, многопроцессорные мпс Нейрон и3, мс2101, 3с150, s8600)

- •11.2. Новые системы чпу

- •11.2.1. Архитектура открытой системы чпу

- •11.2.2. Открытое ядро чпу

- •11.2.3. Системы чпу с web-доступом

- •11.2.4. Система понятий стандарта iso 14649

- •11.2.5. Чпу, воспринимающие стандарт step-nc

- •11.2.6. Среда разработки управляющих программ для систем чпу AdvancEd

- •11.3. Примеры интеллектуальных счпу последнего поколения

- •12.2. Лвс: доступ к каналу, способы кодирования, типы сообщений, сетевые системы

- •Контрольные вопросы

- •13. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (аскуэ)

- •13.1. Требования к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов

- •13.2. Уровни аскуэ

- •13.3. Коммерческие и технические аскуэ

- •13.4. Первичные измерительные приборы

- •13.5. Первые российские аскуэ

- •13.6. Современные аскуэ

- •13.7. Аскуэ бытовых потребителей

- •13.8. Энергосбережение и аскуэ

- •Контрольные вопросы

- •14. Автоматизация котельных

- •14.1. Описание и классификация котельных установок

- •14.2. Котельная как объект регулирования

- •14.3. Регулирование нагрузки котла

- •14.4. Регулирование уровня воды в барабане котла

- •14.5. Регулирование температуры перегретого пара

- •14.6. Управление вентилятором

- •14.7. Управление дымососом

- •14.8. Система управления шиберами

- •14.9. Автоматика безопасности котельной

- •14.10. Определение параметров объекта регулирования, регуляторов и настройка аср Расчет параметров объекта управления

- •Регуляторы с им постоянной скорости

- •Технически оптимальная настройка регуляторов

- •15. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение

- •15.1. Характеристика турбомеханизмов

- •15.2. Расчет мощности на валу турбомеханизма

- •15.3. Регулирование производительности турбомеханизмов

- •15.4. Особенности регулирования скорости турбомеханизмов

- •15.5. Расчет экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода

- •Список ЛитературЫ

- •Приложение ктс «Ресурс»

- •Ктс «Альфа Смарт», «Альфа Центр»

- •Птк «эком»

- •Технические характеристики аскуэ «Континиум»

- •Регистраторы аварийных событий

- •Список сокращений

- •Автоматизация технологических процессов и производств

Регуляторы с им постоянной скорости

В системах регулирования давления, расхода и других величин управление регулируемыми клапанами, вентилями, задвижками, шиберами до настоящего времени осуществляется через исполнительные механизмы.

Исполнительные механизмы бывают с электрическим (преимущественно), гидравлическим или пневматическим приводом. В качестве электрического привода используются асинхронные двигатели, которые, как правило, получают питание от сети 380/220 В и могут быть в трех состояниях: перемещение рабочего органа с постоянной скоростью S, неподвижность, перемещение в обратную сторону с постоянной скоростью.

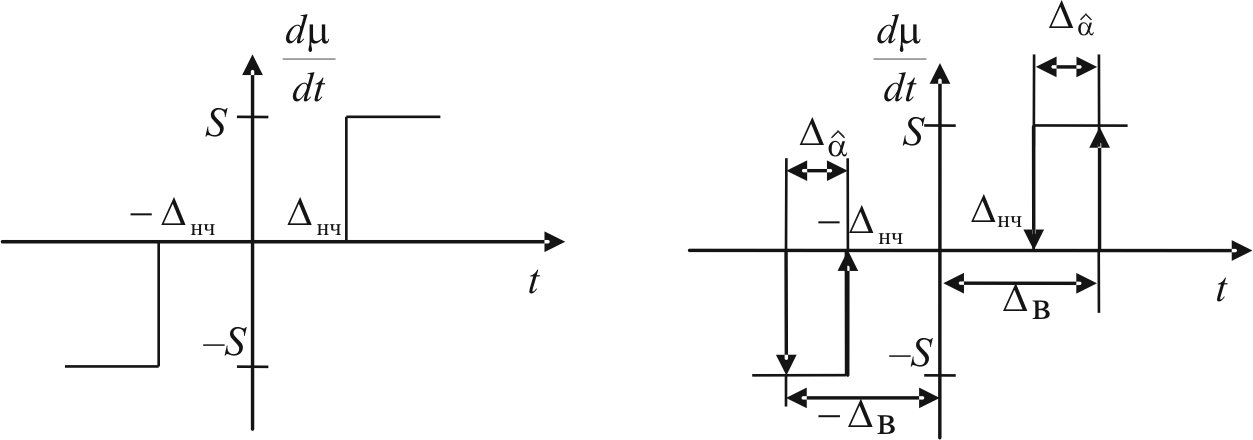

Без учета времени разгона и торможения статическая характеристика такого ИМ представлена на рис. 14.28 и может быть записана в виде

где – перемещение рабочего органа;

Z – выходной сигнал пускового релейного устройства;

![]() –

скорость рабочего

органа;

–

скорость рабочего

органа;

![]() –

зона нечувствительности

релейного элемента, управляющего

пусковым оператором (магнитный пускатель,

электромагнитное реле и т.п.).

–

зона нечувствительности

релейного элемента, управляющего

пусковым оператором (магнитный пускатель,

электромагнитное реле и т.п.).

Такая статическая характеристика называется трехпозиционной.

Чаще всего для снижения частоты включения релейного элемента в характеристику включают «люфт» (зону неоднозначности) ^, как показано на рис. 14.29, где в – зона включения.

Это соответствует реальности, если электромагнитные аппараты срабатывают при большом, а отпускают при меньшем значении выходного сигнала. Такая характеристика формируется также непосредственно промышленным регулятором.

Статическая

характеристика ИМ существенно нелинейна.

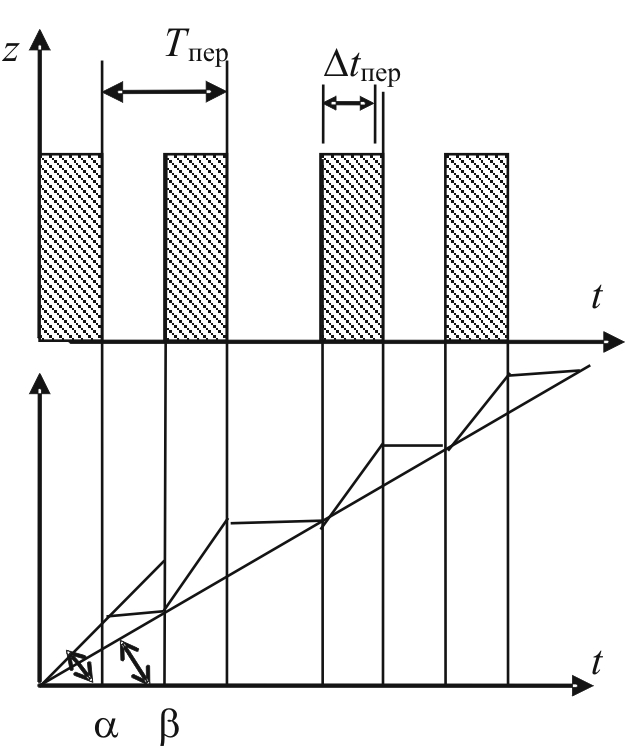

Однако такой ИМ может иметь выходной

сигнал, достаточно близкий к линейной

характеристике при релейно-импульсном

изменении входного сигнала. Пусть на

вход ИМ поступают импульсы Z

с периодом следования Тпер и

скважностью

![]() .

Тогда характер перемещения будет иметь

вид, представленный на рис. 14.30.

.

Тогда характер перемещения будет иметь

вид, представленный на рис. 14.30.

Рис. 14.28. Релейный элемент с зоной нечувствительности |

Рис. 14.29. Релейный элемент с зоной нечувствительности и люфтом |

Рис. 14.30. Характер перемещения ИМ при релейно-импульсном изменении входного сигнала

Скорость перемещения

во время импульса равна:

![]() .

.

Средняя

скорость перемещения будет равна:

![]()

![]()

Таким образом, ИМ

постоянной скорости по каналу «скважности

импульсов – усредненное перемещение»

можно представить интегрирующим звеном

![]() .

.

Реализация И-регулирования будет тем точнее, чем меньше Тпер. Однако или этом повышается частота включения ИМ, следовательно, и его износ. Величина Тпер, как будет показано ниже, будет зависеть от величины в, нч, частоты среза разомкнутой САР объекта управления.

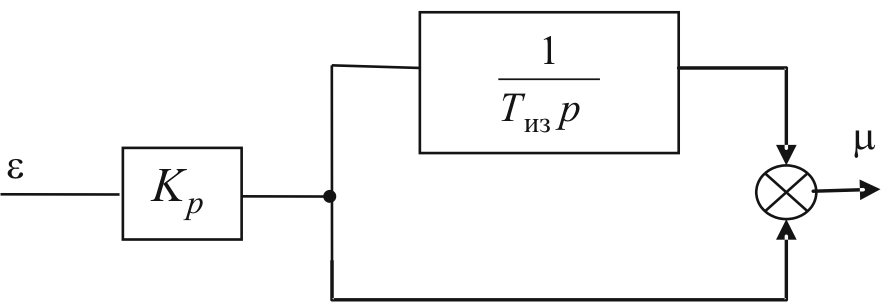

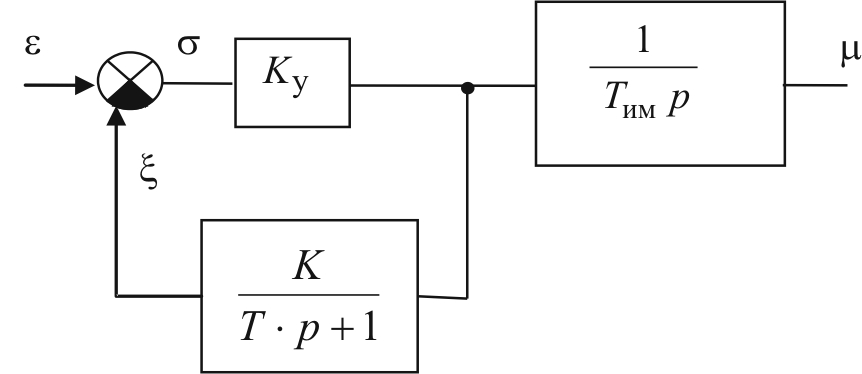

Передаточная

функция ПИ-регулятора

![]() ,

его реализация приведена на

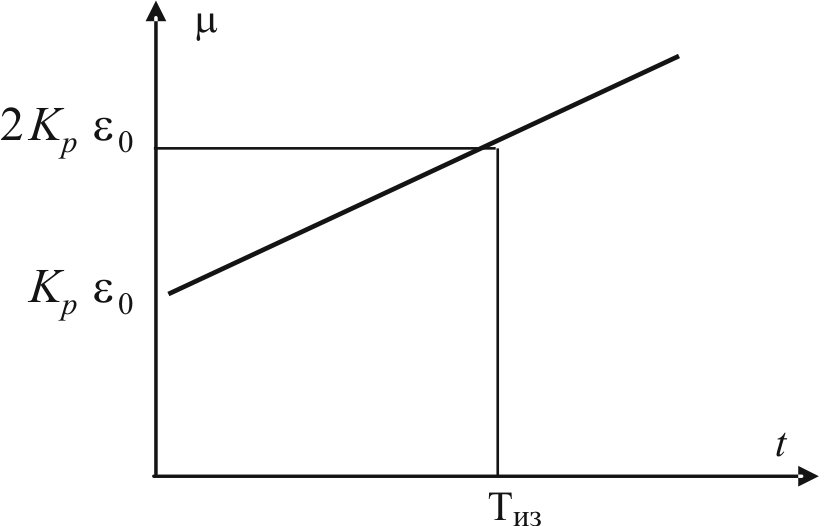

рис. 14.31, переходная характеристика

при рассогласовании

,

его реализация приведена на

рис. 14.31, переходная характеристика

при рассогласовании

![]() (постоянный сигнал) – на рис. 14.32.

(постоянный сигнал) – на рис. 14.32.

По схеме, приведенной на рис. 14.31, можно независимо настраивать коэффициент усиления и постоянную изодрома.

Рис. 14.31. Схема ПИ-регулятора

Рис. 14.32. Переходная характеристика ПИ-регулятора

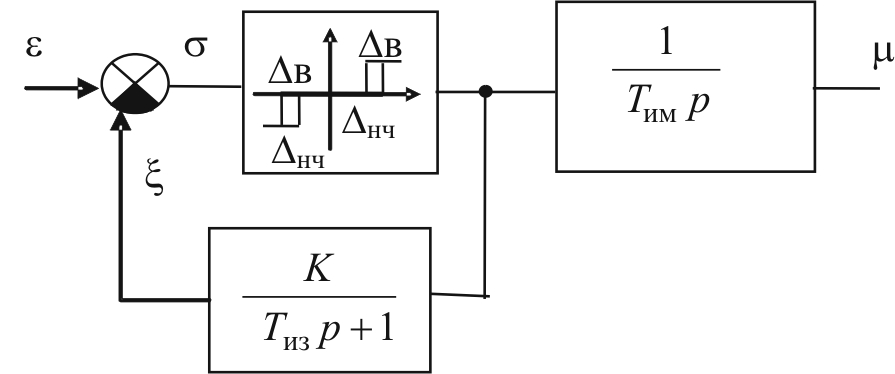

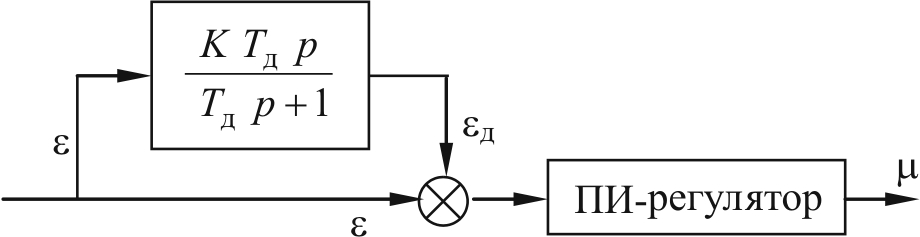

В промышленных системах регулирующее звено и исполнительный механизм чаще всего объединяют в единое целое – промышленный регулятор со структурной схемой, представленной на рис. 14.33,

Рис. 14.33. ПИ-регулятор с ИМ постоянной скорости

с передаточной

функцией

![]() ,

,

где

![]() .

.

![]()

Реализация форсирующего звена – сложная практическая задача, которую решают по схеме, представленной на рис. 14.34.

Рис. 14.34. ПИД-регулятор с ИМ постоянной скорости

Передаточная функция усилительного звена:

.

.

Для получения промышленного ПИ-регулятора с передаточной функцией необходимо равенство

Отсюда

![]()

![]() .

.

Если выбрать

![]() ,

то

,

то

![]() .

.

Получаем реальный

ПИ-регулятор с фильтрующей апериодической

постоянной

![]()

Подобным же образом реализуется промышленный регулятор при импульсном ПИ-регуляторе с ИМ постоянной скорости (рис. 14.35).

Рис. 14.35. Реализация ПИ-регулятора с ИМ постоянной скорости

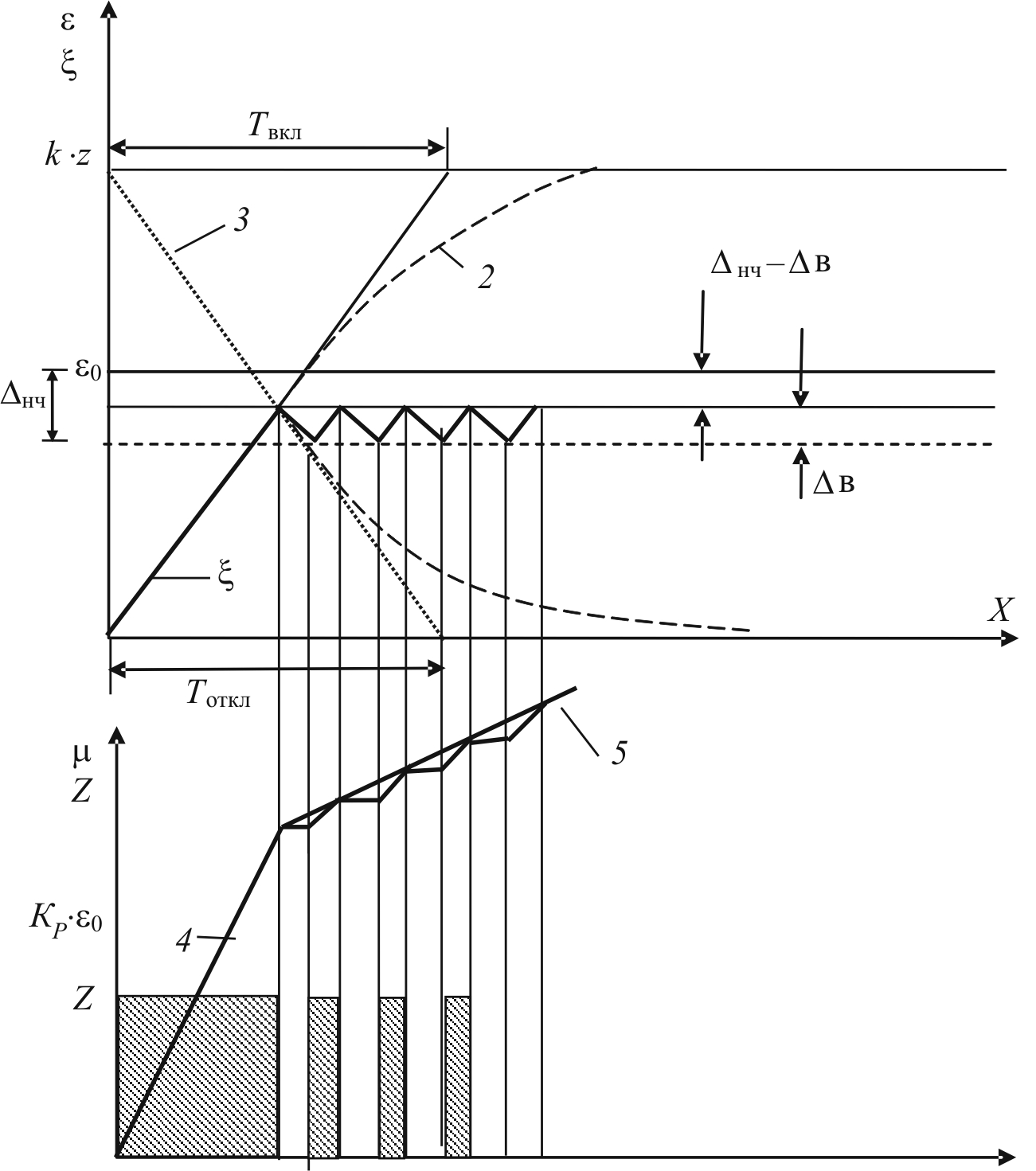

Переходные процессы в такой структуре представлены на рис. 14.36.

В начале переходного процесса = 0 – > нч – реле включается, увеличивается по экспоненте к величине kz. В момент равенства 0 – = нч – в – реле отключается, уменьшается по такой же экспоненте к нулю. При 0 – = нч реле снова включается.

Рис. 14.36. Переходные процессы выходного сигнала ПИ-регулятора с ИМ постоянной скорости: 1 – рассогласование (t); 2 – = f(t) при нарастании (реле включено); 3 – = f(t) при снижении (реле отключено); 4 – реальное изменение = f(t); 5 – линеаризованное изменение = f(t)

Автоколебательный процесс релейного усилителя будет продолжаться до момента, когда рассогласование 0 будет стремиться к нулю. Сигнал на выходе ИМ (перемещение) с достаточной степенью точности соответствует выходному напряжению линейного ПИ-регулятора.

В промышленных регуляторах нередко настраивают различные постоянные времени Твкл и Тоткл апериодического звена (см. рис. 14.36).

При первом отключении

![]() –

параметр настройки регулятора,

называемый скоростью связи. Приближенно

время первого включения

–

параметр настройки регулятора,

называемый скоростью связи. Приближенно

время первого включения

![]() .

.

Переходные процессы по при первом включении ((0) = 0) описываются формулами

![]()

![]() .

.

В автоколебательном режиме время импульса

Переходные процессы по при первом включении ((0) = 0) описываются формулами

![]()

В автоколебательном режиме время импульса

Учитывая, что в автоколебательном режиме при пульсациях на малую величину в можно принять вкл отк,

.

.

Переходные процессы

по при отключении

((0) = k ·![]() )

описываются формулами

)

описываются формулами

![]() ,

,

![]()

,

,

Скважность импульсов

,

,

где

![]() .

.

Учитывая, что для

ИМ

![]() ,

имеем

,

имеем

![]()

или

![]()

Твкл Тоткл, В 0, таким образом, имеем ПИ-регулятор.

![]()

где

![]() ,

Тиз = Тоткл.

,

Тиз = Тоткл.

Линеаризированная кривая 5 выхода ПИ-регулятора при = 0 описывается уравнением

![]()

При расчете ПИ-регулятора:

1) известно Тим, Z, S, Kp, Тиз;

2) определено Тоткл = Тиз;

3) рассчитывается

![]() ;

;

4) рассчитывается

![]() .

.

Практическая реализация ПИД-регулятора выполняется по схеме, приведенной на рис. 14.37.

Рис. 14.37. Реализация ПИД-регулятора

Передаточная функция регулятора в этом случае

![]() .

.

Если Тд Т1, Kд > 1, имеем реальный ПИД-регулятор.

.

.

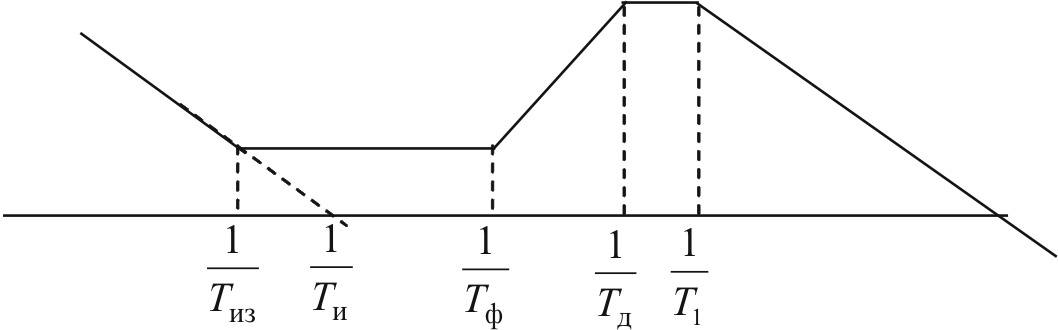

ЛАЧХ ПИД-регулятора представлена на рис. 14.38.

Рис. 14.38. ЛАЧХ ПИД-регулятора

Реализация ПИ- и ПИД-регуляторов многообразна и приводится в технических описаниях промышленных регуляторов4.