- •А.Н. Лыков автоматизация технологических процессов и производств

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Эффективность автоматизации. Надежность

- •1.1. Необходимость автоматизации

- •1.2. Факторы, влияющие на эффективность автоматизации

- •1.3. Показатели социально-экономической эффективности

- •Окупаемость:

- •Усиление желания внедрять автоматизацию (человеческий фактор):

- •План-график автоматизации:

- •1.4. «Подводные камни» при автоматизации

- •Еще раз о человеческом факторе

- •Секрет высокой надежности – отношение к делу производственного персонала:

- •1.6. Проблемы с надежностью в России

- •Наработка на отказ различных счпу

- •Качество микросхем

- •Контрольные вопросы

- •2. Автоматизация в машиностроении, системы чпу

- •2.1. Системы автоматизации в машиностроении

- •2.2. История развития счпу (до 1990 года)

- •2.3. Классификация существующих счпу

- •2.4. Промышленные роботы

- •2.4.1. Промышленные роботы (история начального развития)

- •2.4.2. Необходимость роботов

- •2.4.3. Сферы применения роботов

- •2.4.4. Примеры применения роботов

- •2.5. Словарь терминов и определений в счпу

- •Контрольные вопросы

- •3. Информация в системах автоматизации

- •3.1. Точность информации

- •3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

- •3.3. Аппаратные информационные уровни

- •3.4. Преобразователи информации

- •3.5. Уровни управления в системах автоматизации

- •3.6. Тенденции в построении производственных систем

- •3.7. Фазы информационных преобразований для станка с счпу

- •3.8. Стандартизация и унификация средств автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •4. Кодирование информации

- •4.1. Буквенные коды

- •4.2. Буквенно-цифровые коды

- •4.3. Цифровые коды

- •Код Грея в датчиках положения

- •Контрольные вопросы

- •5. Интегральные преобразователи информации

- •5.1. Интегральные догические микросхемы

- •5.2. Цифроаналоговые преобразователи (цап)

- •5.3. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

- •Контрольные вопросы

- •6. ПреобразоваТели информации

- •6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

- •6.2. Преобразователь «частота – код»

- •6.3. Преобразователь «код – частота»

- •6.4. Преобразователь «унитарный код – фаза»

- •6.5. Преобразователь «фаза – код»

- •6.6. Преобразователь «фаза – напряжение»

- •6.7. Узлы гальванической развязки в системах автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •7. Управляющие программы счпу

- •7.1. Структура управляющих программ для станков с чпу

- •7.2. Значения символов адресов

- •7.3. Формат кадра учпу

- •7.4. Повышение языкового уровня управляющих программ

- •Контрольные вопросы

- •8. Сап станков и роботов

- •8.1. Подготовка управляющей программы (уп)

- •8.2. Системы автоматизированного программирования уп

- •8.3. Системы cad/cam

- •8.3.1. Система AutoCad

- •8.3.2. Система bCad

- •8.3.2.1. Плоское черчение

- •8.3.2.2. Объемное моделирование

- •8.3.2.3. Генерация чертежей

- •8.3.2.4. Статистика и расчет

- •8.3.2.5. Получение реалистических изображений

- •8.3.2.6. Пользовательский интерфейс

- •8.3.2.7. Совместимость

- •8.3.2.8. Перспективы

- •8.3.3. Система ГеМма-3d при производстве технологической оснастки на оборудовании с чпу

- •8.3.4. Продукты adem cad/cam

- •8.3.4.2. Модуль adem nс

- •8.3.5. Графика-81

- •8.3.6. Базис 3.5

- •8.3.6.1. Аппаратное обеспечение

- •8.3.6.2. Интерфейс пользователя

- •8.3.6.3. Построение изображения

- •8.3.6.4. Ввод текстовой информации

- •8.3.6.5. Инженерные расчеты

- •8.3.6.6. Связь с другими приложениями

- •8.3.7.1. Твердотельное моделирование

- •8.3.7.2. Сборки

- •8.3.7.3. Полезные «мелочи»

- •Контрольные вопросы

- •9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

- •9.1. Траектории движения

- •9.2. Основные задачи при интерполяции

- •9.3. Математическое решение уравнений движения

- •9.4. Реализация интегрирования в счпу

- •9.5. Счпу «Контур-2пт»*

- •9.6. Счпу «н22»**

- •9.7. Счпу «н33»*

- •9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •10. Системы связи счпу со станком

- •10.1. Позиционные кодовые счпу

- •10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

- •10.3. Контурные счпу

- •10.4. Частичная инвариантность по управлению

- •10.5. Первые поколения контурных счпу

- •10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

- •10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

- •10.8. Микропроцессорные стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •11. Микропроцессорные счпу и тенденции развития

- •11.1. Архитектура и возможности микропроцессорных систем управления типа сnс до 1990 года (однопроцессорные мпс км85, 2р-32м, 2с42-45, многопроцессорные мпс Нейрон и3, мс2101, 3с150, s8600)

- •11.2. Новые системы чпу

- •11.2.1. Архитектура открытой системы чпу

- •11.2.2. Открытое ядро чпу

- •11.2.3. Системы чпу с web-доступом

- •11.2.4. Система понятий стандарта iso 14649

- •11.2.5. Чпу, воспринимающие стандарт step-nc

- •11.2.6. Среда разработки управляющих программ для систем чпу AdvancEd

- •11.3. Примеры интеллектуальных счпу последнего поколения

- •12.2. Лвс: доступ к каналу, способы кодирования, типы сообщений, сетевые системы

- •Контрольные вопросы

- •13. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (аскуэ)

- •13.1. Требования к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов

- •13.2. Уровни аскуэ

- •13.3. Коммерческие и технические аскуэ

- •13.4. Первичные измерительные приборы

- •13.5. Первые российские аскуэ

- •13.6. Современные аскуэ

- •13.7. Аскуэ бытовых потребителей

- •13.8. Энергосбережение и аскуэ

- •Контрольные вопросы

- •14. Автоматизация котельных

- •14.1. Описание и классификация котельных установок

- •14.2. Котельная как объект регулирования

- •14.3. Регулирование нагрузки котла

- •14.4. Регулирование уровня воды в барабане котла

- •14.5. Регулирование температуры перегретого пара

- •14.6. Управление вентилятором

- •14.7. Управление дымососом

- •14.8. Система управления шиберами

- •14.9. Автоматика безопасности котельной

- •14.10. Определение параметров объекта регулирования, регуляторов и настройка аср Расчет параметров объекта управления

- •Регуляторы с им постоянной скорости

- •Технически оптимальная настройка регуляторов

- •15. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение

- •15.1. Характеристика турбомеханизмов

- •15.2. Расчет мощности на валу турбомеханизма

- •15.3. Регулирование производительности турбомеханизмов

- •15.4. Особенности регулирования скорости турбомеханизмов

- •15.5. Расчет экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода

- •Список ЛитературЫ

- •Приложение ктс «Ресурс»

- •Ктс «Альфа Смарт», «Альфа Центр»

- •Птк «эком»

- •Технические характеристики аскуэ «Континиум»

- •Регистраторы аварийных событий

- •Список сокращений

- •Автоматизация технологических процессов и производств

14.3. Регулирование нагрузки котла

Показателем качества функционирования этой системы является удельный расход топлива, который должен быть минимальным. Однако непосредственное оперативное управление этим показателем не представляется возможным, так как его вычисление связано с достаточно длительным интегрированием расхода топлива и нагрузки энергоблока. Поэтому предпринимались многочисленные поиски косвенной регулируемой величины, поддержание которой на том или ином уровне гарантировало бы достаточно приемлемую близость удельного расхода к минимуму.

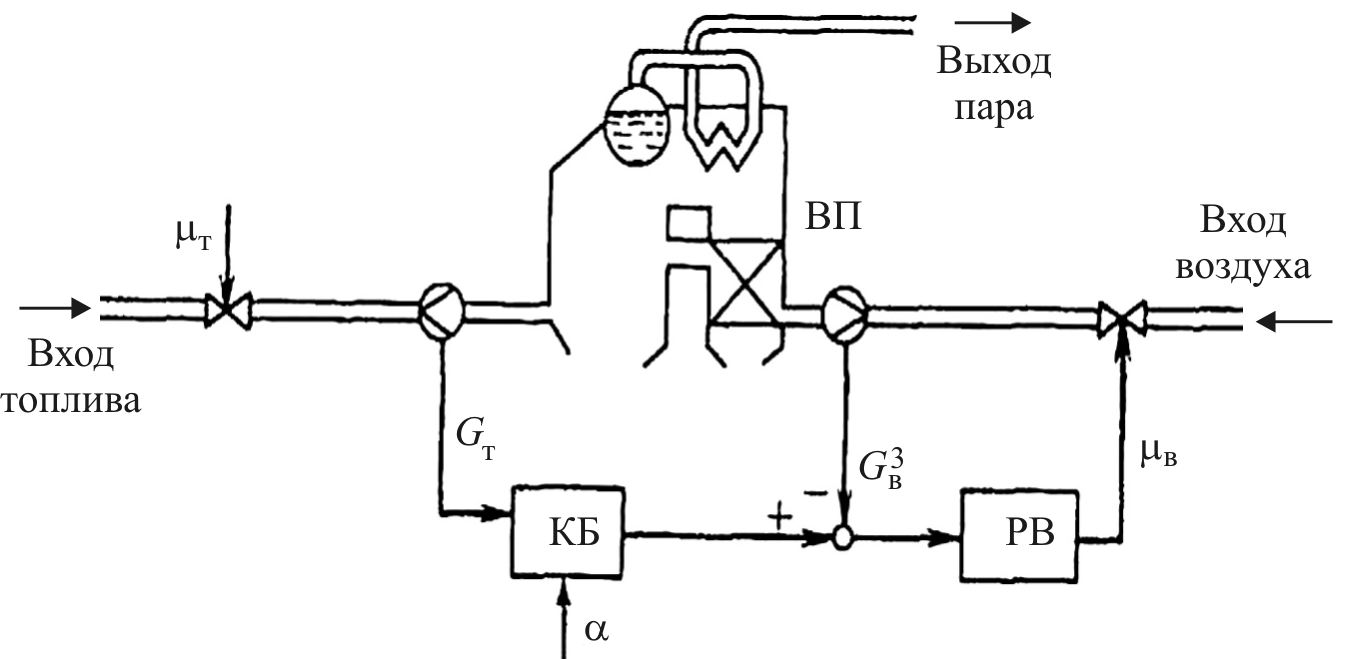

Известно, что высокое качество сгорания топлива возможно только при вполне определенном подводе воздуха в топку. На рис. 14.4 представлена схема САУ, получившая название «топливо – воздух», которая решает задачу. Регулятор подачи воздуха в топку Рв воздействует на регулирующий орган подачи воздуха. На его вход подается разность между действительным расходом воздуха Gв и его заданным значением G3в, которое вырабатывается в командном блоке (КБ) в зависимости от изменения расхода топлива Gт по заранее составленной режимной карте. Режимная карта может быть скорректирована подачей воздействия .

Рис. 14.4. Регулирование соотношения «топливо – воздух»

Заметим, что, поскольку расход топлива меняется регулятором давления пара, приведенную схему следует рассматривать как часть автономной двумерной системы, управляющей одновременно давлением пара и качеством сгорания топлива.

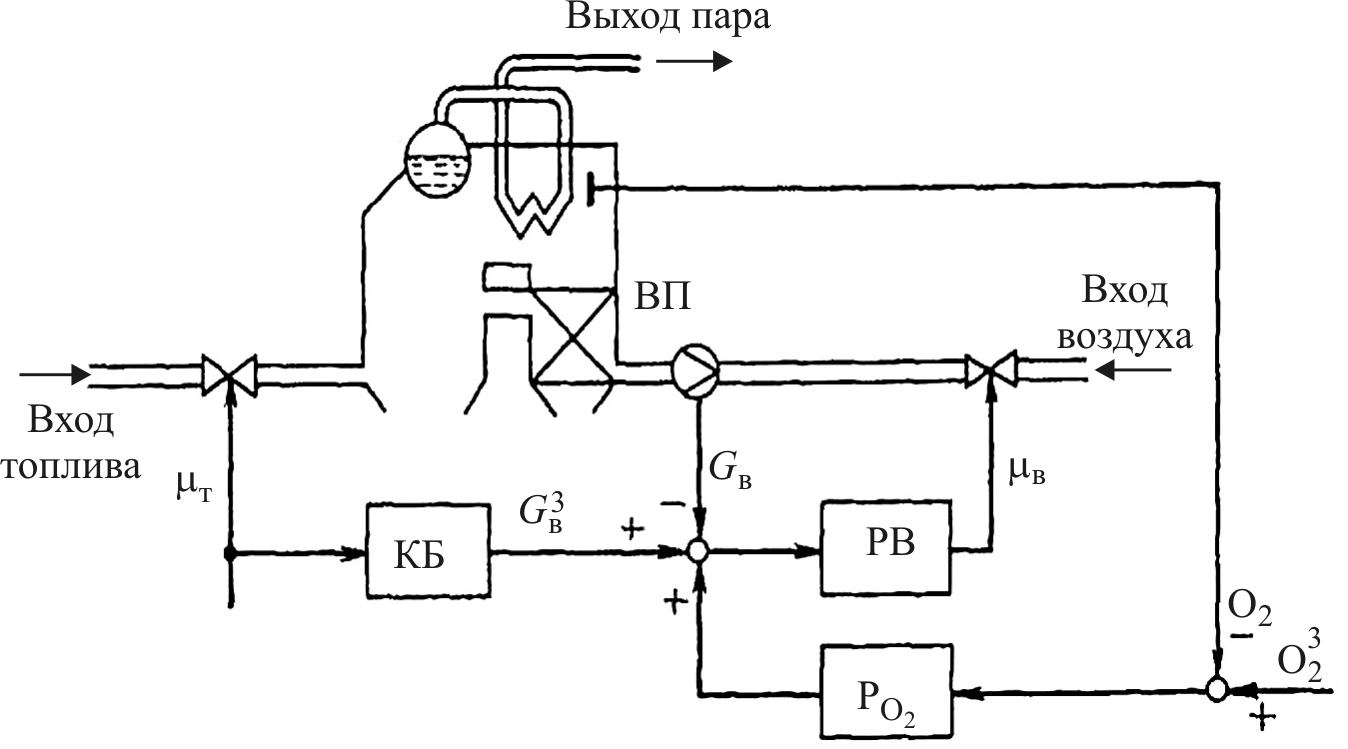

Другой вариант схемы регулирования качества горения топлива использует существующую закономерность между качеством горения топлива и содержанием кислорода в уходящих газах. Схема такой системы представлена на рис. 14.5. Это каскадная схема, главным регулятором в которой является регулятор содержания кислорода РО2, воздействующий на вспомогательный регулятор расхода воздуха РВ в составе системы «топливо – воздух». Заданный расход воздуха зависит от расхода топлива. Сигнал от расхода топлива подается на вход регулятора воздуха РВ через командный блок КБ. Необходимость использования каскадной схемы обусловлена относительно большим запаздыванием, которым обладают существующие приборы-анализаторы содержания кислорода в уходящих газах.

Рис. 14.5. Каскадное регулирование соотношения «топливо – воздух» с главным регулятором по содержанию кислорода

Регулятор давления пара в главном паропроводе

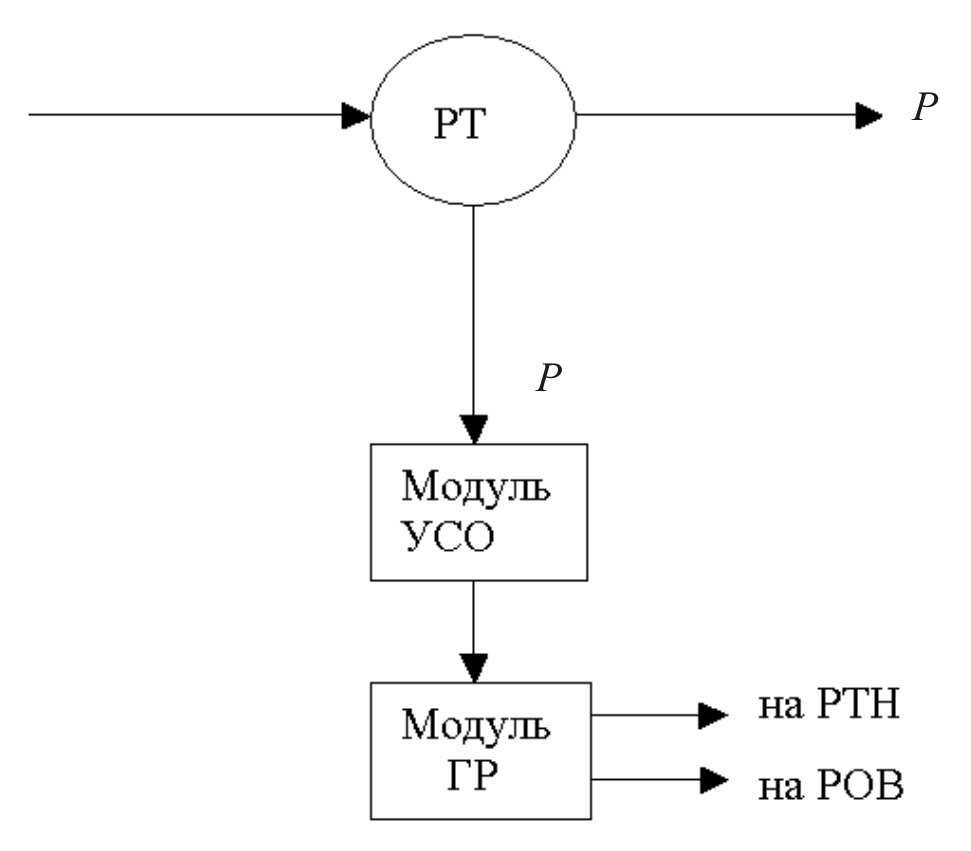

Главный регулятор ГР является заданием для регуляторов тепловой нагрузки-газ (РТН-газ) отдельных котлов, которые изменяют подачу топлива на котел, тем самым поддерживают заданное давление пара в общей магистрали.

Структурная схема регулирования приведена на рис. 14.6. Главный регулятор получает два сигнала: давление в общей магистрали; задание.

Управление регулятором предусматривается физическое (с пульта управления или дистанционно). В состав главного регулятора должны входить:

– блок процессора;

– задатчик давления в главном паропроводе;

– датчик избыточного давления в главном паропроводе (типа Метран-100 или других);

– переключатель.

Рис. 14.6. Структурная схема регулирования главного регулятора: РТН – регулятор тепловой нагрузки; РОВ – регулятор общего воздуха; УСО – устройство связи с объектом; ГР – главный регулятор; РТ – регулятор подачи топлива

Переключатель служит для перевода регуляторов тепловой нагрузки отдельных котлов в базовый или регулируемый режимы с местным или дистанционным управлением.

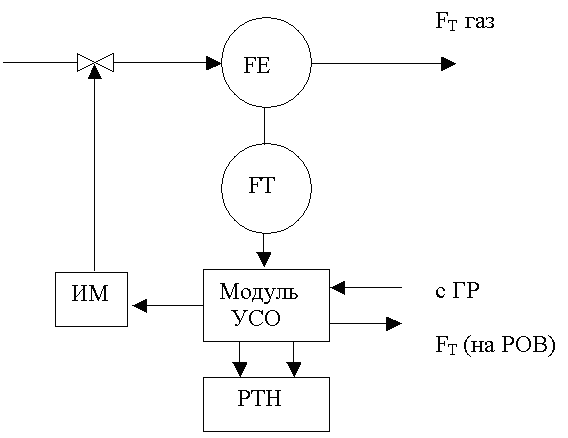

Регуляторы тепловой нагрузки установлены на каждом из котлов, работающих на главный паропровод. Структурная схема регулирования тепловой нагрузки приведена на рис. 14.7.

Регулятор получает два сигнала: от главного регулятора; от датчика расхода пара.

В комплект регулятора тепловой нагрузки входят следующие элементы:

– блок процессора;

– датчик расхода пара;

Рис. 14.7. Структурная схема регулирования тепловой нагрузки: FE – первичный измерительный преобразователь для измерения расхода; FT – прибор для измерения расхода; ИМ – исполнительный механизм; ГР – главный регулятор

– исполнительный механизм МЭО;

– указатель положения МЭО;

– регулирующий орган (шарообразная заслонка или поворотный клапан).