- •А.Н. Лыков автоматизация технологических процессов и производств

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Эффективность автоматизации. Надежность

- •1.1. Необходимость автоматизации

- •1.2. Факторы, влияющие на эффективность автоматизации

- •1.3. Показатели социально-экономической эффективности

- •Окупаемость:

- •Усиление желания внедрять автоматизацию (человеческий фактор):

- •План-график автоматизации:

- •1.4. «Подводные камни» при автоматизации

- •Еще раз о человеческом факторе

- •Секрет высокой надежности – отношение к делу производственного персонала:

- •1.6. Проблемы с надежностью в России

- •Наработка на отказ различных счпу

- •Качество микросхем

- •Контрольные вопросы

- •2. Автоматизация в машиностроении, системы чпу

- •2.1. Системы автоматизации в машиностроении

- •2.2. История развития счпу (до 1990 года)

- •2.3. Классификация существующих счпу

- •2.4. Промышленные роботы

- •2.4.1. Промышленные роботы (история начального развития)

- •2.4.2. Необходимость роботов

- •2.4.3. Сферы применения роботов

- •2.4.4. Примеры применения роботов

- •2.5. Словарь терминов и определений в счпу

- •Контрольные вопросы

- •3. Информация в системах автоматизации

- •3.1. Точность информации

- •3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

- •3.3. Аппаратные информационные уровни

- •3.4. Преобразователи информации

- •3.5. Уровни управления в системах автоматизации

- •3.6. Тенденции в построении производственных систем

- •3.7. Фазы информационных преобразований для станка с счпу

- •3.8. Стандартизация и унификация средств автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •4. Кодирование информации

- •4.1. Буквенные коды

- •4.2. Буквенно-цифровые коды

- •4.3. Цифровые коды

- •Код Грея в датчиках положения

- •Контрольные вопросы

- •5. Интегральные преобразователи информации

- •5.1. Интегральные догические микросхемы

- •5.2. Цифроаналоговые преобразователи (цап)

- •5.3. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

- •Контрольные вопросы

- •6. ПреобразоваТели информации

- •6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

- •6.2. Преобразователь «частота – код»

- •6.3. Преобразователь «код – частота»

- •6.4. Преобразователь «унитарный код – фаза»

- •6.5. Преобразователь «фаза – код»

- •6.6. Преобразователь «фаза – напряжение»

- •6.7. Узлы гальванической развязки в системах автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •7. Управляющие программы счпу

- •7.1. Структура управляющих программ для станков с чпу

- •7.2. Значения символов адресов

- •7.3. Формат кадра учпу

- •7.4. Повышение языкового уровня управляющих программ

- •Контрольные вопросы

- •8. Сап станков и роботов

- •8.1. Подготовка управляющей программы (уп)

- •8.2. Системы автоматизированного программирования уп

- •8.3. Системы cad/cam

- •8.3.1. Система AutoCad

- •8.3.2. Система bCad

- •8.3.2.1. Плоское черчение

- •8.3.2.2. Объемное моделирование

- •8.3.2.3. Генерация чертежей

- •8.3.2.4. Статистика и расчет

- •8.3.2.5. Получение реалистических изображений

- •8.3.2.6. Пользовательский интерфейс

- •8.3.2.7. Совместимость

- •8.3.2.8. Перспективы

- •8.3.3. Система ГеМма-3d при производстве технологической оснастки на оборудовании с чпу

- •8.3.4. Продукты adem cad/cam

- •8.3.4.2. Модуль adem nс

- •8.3.5. Графика-81

- •8.3.6. Базис 3.5

- •8.3.6.1. Аппаратное обеспечение

- •8.3.6.2. Интерфейс пользователя

- •8.3.6.3. Построение изображения

- •8.3.6.4. Ввод текстовой информации

- •8.3.6.5. Инженерные расчеты

- •8.3.6.6. Связь с другими приложениями

- •8.3.7.1. Твердотельное моделирование

- •8.3.7.2. Сборки

- •8.3.7.3. Полезные «мелочи»

- •Контрольные вопросы

- •9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

- •9.1. Траектории движения

- •9.2. Основные задачи при интерполяции

- •9.3. Математическое решение уравнений движения

- •9.4. Реализация интегрирования в счпу

- •9.5. Счпу «Контур-2пт»*

- •9.6. Счпу «н22»**

- •9.7. Счпу «н33»*

- •9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •10. Системы связи счпу со станком

- •10.1. Позиционные кодовые счпу

- •10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

- •10.3. Контурные счпу

- •10.4. Частичная инвариантность по управлению

- •10.5. Первые поколения контурных счпу

- •10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

- •10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

- •10.8. Микропроцессорные стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •11. Микропроцессорные счпу и тенденции развития

- •11.1. Архитектура и возможности микропроцессорных систем управления типа сnс до 1990 года (однопроцессорные мпс км85, 2р-32м, 2с42-45, многопроцессорные мпс Нейрон и3, мс2101, 3с150, s8600)

- •11.2. Новые системы чпу

- •11.2.1. Архитектура открытой системы чпу

- •11.2.2. Открытое ядро чпу

- •11.2.3. Системы чпу с web-доступом

- •11.2.4. Система понятий стандарта iso 14649

- •11.2.5. Чпу, воспринимающие стандарт step-nc

- •11.2.6. Среда разработки управляющих программ для систем чпу AdvancEd

- •11.3. Примеры интеллектуальных счпу последнего поколения

- •12.2. Лвс: доступ к каналу, способы кодирования, типы сообщений, сетевые системы

- •Контрольные вопросы

- •13. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (аскуэ)

- •13.1. Требования к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов

- •13.2. Уровни аскуэ

- •13.3. Коммерческие и технические аскуэ

- •13.4. Первичные измерительные приборы

- •13.5. Первые российские аскуэ

- •13.6. Современные аскуэ

- •13.7. Аскуэ бытовых потребителей

- •13.8. Энергосбережение и аскуэ

- •Контрольные вопросы

- •14. Автоматизация котельных

- •14.1. Описание и классификация котельных установок

- •14.2. Котельная как объект регулирования

- •14.3. Регулирование нагрузки котла

- •14.4. Регулирование уровня воды в барабане котла

- •14.5. Регулирование температуры перегретого пара

- •14.6. Управление вентилятором

- •14.7. Управление дымососом

- •14.8. Система управления шиберами

- •14.9. Автоматика безопасности котельной

- •14.10. Определение параметров объекта регулирования, регуляторов и настройка аср Расчет параметров объекта управления

- •Регуляторы с им постоянной скорости

- •Технически оптимальная настройка регуляторов

- •15. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение

- •15.1. Характеристика турбомеханизмов

- •15.2. Расчет мощности на валу турбомеханизма

- •15.3. Регулирование производительности турбомеханизмов

- •15.4. Особенности регулирования скорости турбомеханизмов

- •15.5. Расчет экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода

- •Список ЛитературЫ

- •Приложение ктс «Ресурс»

- •Ктс «Альфа Смарт», «Альфа Центр»

- •Птк «эком»

- •Технические характеристики аскуэ «Континиум»

- •Регистраторы аварийных событий

- •Список сокращений

- •Автоматизация технологических процессов и производств

13.8. Энергосбережение и аскуэ

Смысл создания и использования АСКУЭ заключается в постоянной экономии энергоресурсов и финансов предприятия при минимальных начальных денежных затратах. Величина экономического эффекта от использования АСКУЭ достигает по предприятиям в среднем 15–30 % от годового потребления энергоресурcов, а окупаемость затрат на создание АСКУЭ происходит за 2–3 квартала. На сегодняшний день АСКУЭ предприятия является тем необходимым механизмом, без которого невозможно цивилизованно решать проблемы расчетов за энергоресурсы с их поставщиками, непрерывной экономии энергоносителей и снижения доли энергозатрат в себестоимости продукции предприятия.

По мере автоматизации технологических процессов предприятия, снижения степени человеческого участия в производстве и повышения уровня его организации АСКУЭ можно вводить в обратный контур управления энергопотреблением не через энергетика-диспетчера или руководителя, а через соответствующие устройства управления нагрузками-регуляторами. До тех пор, пока в технологии производства преобладает человек со своими случайными волевыми решениями, АСКУЭ сохранится как автоматизированная система, позволяющая, в первую очередь, выявлять все потери энергоресурсов.

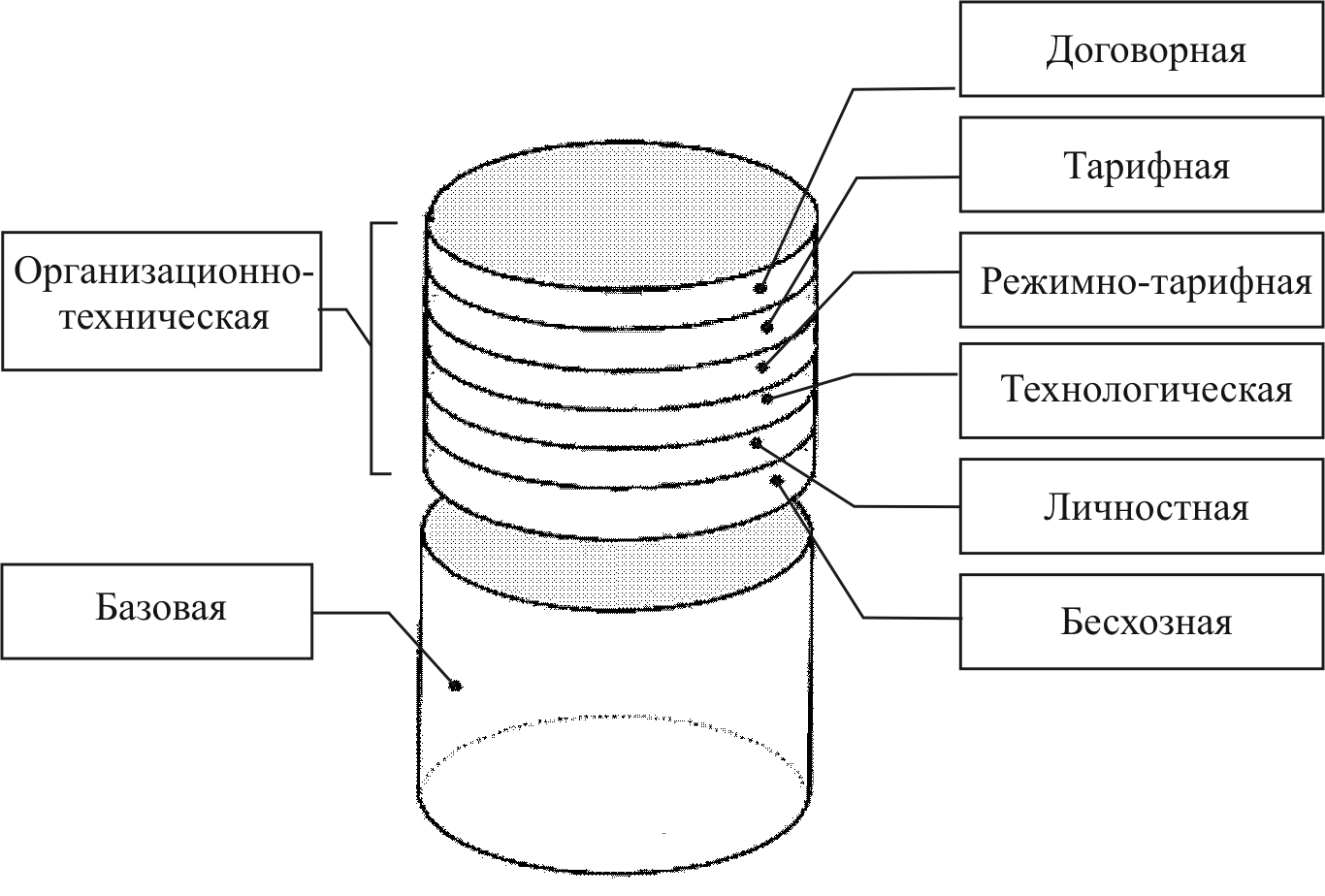

Уровень энергопотребления предприятия складывается из двух составляющих: базовой и организационно-технической (рис. 13.7). Базовая составляющая определяется энергоемкостью установленного технологического оборудования. Организационно-техническая составляющая (ОTC) определяется режимами эксплуатации оборудования, которые задаются персоналом предприятия, исходя из производственных и личных интересов и потребностей. Изменение первой базовой составляющей энергопотребления требует замены устаревших энергоемкого оборудования и техпроцесса более современными и менее энергоемкими, что связано с модернизацией производства и привлечением крупных инвестиций и в условиях нашей экономики проблематично.

Рис. 13.7. Составляющие энергопотребления предприятия

Поэтому необходимо обратить внимание на возможности минимизации ОTC уровня энергопотребления предприятия, которая не требует крупных денежных затрат, но при реализации дает быстрый практический эффект. Заметим, что актуальность минимизации этой составляющей сохраняется и после сокращения базового энергопотребления в результате модернизации производства.

OTC уровня энергопотребления предприятия состоит по крайней мере из шести основных частей:

1) договорная, фиктивная составляющая связана с расчетами за энергоресурсы с поставщиками не по фактическим значениям энергопотребления, а по договорным, как правило, существенно завышенным значениям, что приводит потребителя к финансовым потерям. Эта составляющая потерь сводится к минимуму (и даже к нулю) при организации АСКУЭ коммерческого учета;

2) тарифная составляющая, связанная с расчетами за энергоресурсы с поставщиком по фактическим значениям энергопотребления, но не по самому выгодному для потребителя тарифу из-за отсутствия учета, способного реализовать этот лучший тариф. Эта составляющая потерь сводится к нулю при организации АСКУЭ коммерческого учета, способной отслеживать любые действующие и перспективные тарифы;

3) режимно-тарифная составляющая, связанная с возможностью изменения режимов работы оборудования по времени и величине энергопотребления в заданных зонах суток (пиковых зонах) с целью минимизации тарифных платежей в рамках одного и того же тарифа. Эта составляющая потерь сводится к минимуму при организации АСКУЭ коммерческого и технического учета с элементами прогнозирования и анализа состава нагрузок;

4) технологическая составляющая, связанная с нарушением технологического цикла и неэффективным использованием оборудования. Эта составляющая потерь сводится к минимуму при организации АСКУЭ глубокого (до уровня цехов, участков и крупных энергоустановок) технического учета с введением хозрасчета по энергоресурсам между подразделениями предприятия или норм потребления энергоресурсов подразделениями предприятия;

5) личностная составляющая, связанная с использованием персоналом производственного оборудования в личных целях. Эта составляющая потерь сводится к минимуму при организации АСКУЭ глубокого технического учета с расчетом реальных удельных норм на выпуск единицы продукции. Сюда же можно отнести управленческий эффект – это возможность отслеживания событий, происходящих на подконтрольных объектах, уменьшение времени принятия решений и, следовательно, оптимизации процесса обслуживания энергосистемы предприятия;

6) бесхозная составляющая, связанная с незаинтересованностью, безразличием персонала на рабочих местах к энергопотерям разного вида. Эта составляющая сводится к минимуму при организации АСКУЭ технического учета с введением внутреннего хозрасчета по энергоресурсам между подразделениями предприятия или норм потребления энергоресурсов подразделениями предприятия при материальном стимулировании работников по показаниям АСКУЭ за экономию энергоресурсов.

Достижению организационно-технической эффективности внедрения АСКУЭ может также поспособствовать:

1) повышение надежности режима электроснабжения, так как уменьшается число ошибочных операций, сокращается время отыскания места аварии, уменьшается число аварий, сокращается время простоя оборудования;

2) управление электропотреблением, расходом воды, пара, газа, тепловой энергии по предприятиям, цехам, участкам и т.д., при этом предоставляется возможность учитывать технологические особенности их работы во времени и соответственно корректировать нормы расхода электроэнергии, воды, пара, газа, тепловой энергии. Это позволит устранить переборы лимитов электроэнергии (снять штрафные санкции) и составлять оптимальный график работы электрооборудования;

3) решение острой проблемы, имеющей место на многих предприятиях, когда расчет за ресурсы будет осуществляться не путем их нормирования, а за фактическое потребление;

4) экономия трудовых ресурсов, занятых вопросами учета электроэнергии, воды, пара, газа, тепловой энергии, так как полностью исчезнет необходимость выполнения рутинных и ручных малопроизводительных операций по снятию показаний с электросчетчиков, расходомеров, теплосчетчиков, расчету расхода электроэнергии, воды, пара, газа, тепловой энергии по потребителям, подготовке статистической отчетности и т.д.

На различных промышленных предприятиях указанные составляющие энергопотерь имеют разный удельный вес в рамках OTC, но в целом могут достигать 15–30 % и более от общего энергопотребления предприятия. Учет, контроль и минимизация этих составляющих возможны только при автоматизации энергоучета и являются одной из главных целей создания АСКУЭ на предприятии и его объектах.

Энергоучет – инструмент для энергосбережения.

Постоянное удорожание энергоресурсов требует от промышленных предприятий разработки и внедрения комплекса мероприятий по энергосбережению, включающих жесткий контроль поставки/потребления всех видов энергоресурсов, ограничение и снижение их доли в себестоимости продукции. Современная АСКУЭ является измерительным инструментом, позволяющим экономически обоснованно разрабатывать, осуществлять комплекс мероприятий по энергосбережению, своевременно его корректировать, обеспечивая динамическую оптимизацию затрат на энергоресурсы в условиях изменяющейся экономической среды, поэтому АСКУЭ лежит в основе системы энергосбережения промышленных предприятий.

Одной из основных причин экономического кризиса, разразившегося в России в 1990-е годы, стал дисбаланс между резким ростом цен на энергоносители и невозможностью быстрого перехода на энергосберегающие технологии в производстве. Принятый в 1996 году закон «Об энергосбережении» содержит лишь набор общих положений и не дает предприятиям реальных экономических механизмов внедрения энергосберегающих мероприятий.

Опыт внедрения АСКУЭ в электроэнергетике показывает, что только автоматизация коммерческого учета потребления электроэнергии с введением многозонных тарифов дает экономию до 30 %. Но внедрение только коммерческого учета не дает достаточной информации для осуществления мероприятий по энергосбережению на предприятии. Это обусловлено тем, что невозможно:

– гибко регулировать потребление электроэнергии и других энергоресурсов с учетом реальной загрузки предприятия;

– вести оперативные учет потребления энергии и мощности отдельными подразделениями предприятия;

– разрабатывать реальный план отключения электроустановок в пиковые часы нагрузки при повышении договорной мощности.

Внедрение технических АСКУЭ дает реальный инструмент, позволяющий разработать мероприятия по энергосбережению:

– вести постоянный круглосуточный контроль за соблюдением заданного потребления энергии, мощности и балансов энергии и других энергоресурсов;

– определить критические временные интервалы потребления энергии и мощности отдельным структурным подразделениям и по предприятию в целом;

– провести анализ нагрузок по тарифным зонам и рабочим сменам предприятия и определить непроизводственные потери энергии;

– вести контроль за соблюдением заданного режима работы компенсирующих устройств;

– определить методы снижения заявленной мощности и потребления электроэнергии;

– разработать оптимальный режим работы электрооборудования.

Для эффективного использования АСКУЭ рекомендуется провести следующие организационные и технические мероприятия:

Технические мероприятия:

1. С помощью АСКУЭ получить графики потребления электроэнергии и мощности по тарифным зонам и рабочим сменам структурными подразделениями и предприятием в целом (рекомендуемый период 2–3 месяца).

2. Определить максимальные, минимальные и средние значения потребления электроэнергии и мощности структурными подразделениями и предприятием в целом.

3. Составить перечень электрооборудования каждого структурного подразделения с их номинальным потреблением мощности (электроэнергии).

4. Составить временной график работы электрооборудования на планируемый период с учетом тарифных зон и рабочих смен.

5. Исходя из расчетных данных, полученных с помощью АСКУЭ, определить по временному графику критические точки потребления электроэнергии и мощности.

Оптимизировать работу электрооборудования с учетом возможности корректировки техпроцесса и временного графика работы электрооборудования.

Для этого можно провести следующие мероприятия:

1. Лимитировать потребление электроэнергии и мощности подразделениями предприятия с учетом планируемой загрузки предприятия, временного графика работы электрооборудования и договорных значений мощности и электроэнергии предприятия.

2. Организовать «плавающие» рабочие смены для выравнивания пиков нагрузки работы предприятия.

3. Составить список электрооборудования для оперативного отключения при возможном превышении договорной мощности.

4. Разработать систему экономического стимулирования подразделений предприятия за реальное снижение потребления электроэнергии и мощности.

5. Создать в структуре главного энергетика бюро «Автоматизированного учета энергоносителей» с функцией оперативного диспетчерского управления энергопотреблением и подготовки документов для экономического и планового отделов предприятия. Ввести должность инспектора по энергосбережению с подчинением главному инженеру.

6. Создать энергетическую комиссию предприятия для разработки и контроля плана мероприятий по энергосбережению.

Экономия электроэнергии за счет установки АСКУЭ и проведения энергосберегающих мероприятий позволит окупить затраты на внедрение системы в течение 1–4 месяцев и подготовить условия для заключения договора с энергоснабжающей организацией об оплате за договорную мощность по фактическому потреблению и введению многотарифной системы оплаты за использованную энергию. Все это можно применить для учета и других энергоносителей – пар, горячая и холодная вода, газ, что позволяет создать единую систему учета потребления энергоносителей на предприятии.

Внедрение АСКУЭ на Оскольском электрометаллургическом комбинате позволило снизить заявленную электрическую мощность с 300 мВт в 1988 году до 170 мВт в 1995 году и увеличить коэффициент использования выделенного лимита мощности с 74 до 94 %.

После АСКУЭ следующим этапом автоматизации является создание АСУ энергоснабжения промышленных предприятий, при внедрении которых достигается экономический эффект благодаря быстрой локализации поврежденных участков и ликвидации аварий, сокращению количества и продолжительности перерывов электроснабжения, уменьшению ущерба от простоев, снижению ежедневных эксплуатационных затрат и затрат на ремонт оборудования, увеличению межремонтных интервалов, оптимизации электрических режимов и уменьшению потерь в сети, сокращению количества круглосуточно дежурящего оперативного персонала.