- •А.Н. Лыков автоматизация технологических процессов и производств

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Эффективность автоматизации. Надежность

- •1.1. Необходимость автоматизации

- •1.2. Факторы, влияющие на эффективность автоматизации

- •1.3. Показатели социально-экономической эффективности

- •Окупаемость:

- •Усиление желания внедрять автоматизацию (человеческий фактор):

- •План-график автоматизации:

- •1.4. «Подводные камни» при автоматизации

- •Еще раз о человеческом факторе

- •Секрет высокой надежности – отношение к делу производственного персонала:

- •1.6. Проблемы с надежностью в России

- •Наработка на отказ различных счпу

- •Качество микросхем

- •Контрольные вопросы

- •2. Автоматизация в машиностроении, системы чпу

- •2.1. Системы автоматизации в машиностроении

- •2.2. История развития счпу (до 1990 года)

- •2.3. Классификация существующих счпу

- •2.4. Промышленные роботы

- •2.4.1. Промышленные роботы (история начального развития)

- •2.4.2. Необходимость роботов

- •2.4.3. Сферы применения роботов

- •2.4.4. Примеры применения роботов

- •2.5. Словарь терминов и определений в счпу

- •Контрольные вопросы

- •3. Информация в системах автоматизации

- •3.1. Точность информации

- •3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

- •3.3. Аппаратные информационные уровни

- •3.4. Преобразователи информации

- •3.5. Уровни управления в системах автоматизации

- •3.6. Тенденции в построении производственных систем

- •3.7. Фазы информационных преобразований для станка с счпу

- •3.8. Стандартизация и унификация средств автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •4. Кодирование информации

- •4.1. Буквенные коды

- •4.2. Буквенно-цифровые коды

- •4.3. Цифровые коды

- •Код Грея в датчиках положения

- •Контрольные вопросы

- •5. Интегральные преобразователи информации

- •5.1. Интегральные догические микросхемы

- •5.2. Цифроаналоговые преобразователи (цап)

- •5.3. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

- •Контрольные вопросы

- •6. ПреобразоваТели информации

- •6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

- •6.2. Преобразователь «частота – код»

- •6.3. Преобразователь «код – частота»

- •6.4. Преобразователь «унитарный код – фаза»

- •6.5. Преобразователь «фаза – код»

- •6.6. Преобразователь «фаза – напряжение»

- •6.7. Узлы гальванической развязки в системах автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •7. Управляющие программы счпу

- •7.1. Структура управляющих программ для станков с чпу

- •7.2. Значения символов адресов

- •7.3. Формат кадра учпу

- •7.4. Повышение языкового уровня управляющих программ

- •Контрольные вопросы

- •8. Сап станков и роботов

- •8.1. Подготовка управляющей программы (уп)

- •8.2. Системы автоматизированного программирования уп

- •8.3. Системы cad/cam

- •8.3.1. Система AutoCad

- •8.3.2. Система bCad

- •8.3.2.1. Плоское черчение

- •8.3.2.2. Объемное моделирование

- •8.3.2.3. Генерация чертежей

- •8.3.2.4. Статистика и расчет

- •8.3.2.5. Получение реалистических изображений

- •8.3.2.6. Пользовательский интерфейс

- •8.3.2.7. Совместимость

- •8.3.2.8. Перспективы

- •8.3.3. Система ГеМма-3d при производстве технологической оснастки на оборудовании с чпу

- •8.3.4. Продукты adem cad/cam

- •8.3.4.2. Модуль adem nс

- •8.3.5. Графика-81

- •8.3.6. Базис 3.5

- •8.3.6.1. Аппаратное обеспечение

- •8.3.6.2. Интерфейс пользователя

- •8.3.6.3. Построение изображения

- •8.3.6.4. Ввод текстовой информации

- •8.3.6.5. Инженерные расчеты

- •8.3.6.6. Связь с другими приложениями

- •8.3.7.1. Твердотельное моделирование

- •8.3.7.2. Сборки

- •8.3.7.3. Полезные «мелочи»

- •Контрольные вопросы

- •9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

- •9.1. Траектории движения

- •9.2. Основные задачи при интерполяции

- •9.3. Математическое решение уравнений движения

- •9.4. Реализация интегрирования в счпу

- •9.5. Счпу «Контур-2пт»*

- •9.6. Счпу «н22»**

- •9.7. Счпу «н33»*

- •9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •10. Системы связи счпу со станком

- •10.1. Позиционные кодовые счпу

- •10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

- •10.3. Контурные счпу

- •10.4. Частичная инвариантность по управлению

- •10.5. Первые поколения контурных счпу

- •10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

- •10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

- •10.8. Микропроцессорные стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •11. Микропроцессорные счпу и тенденции развития

- •11.1. Архитектура и возможности микропроцессорных систем управления типа сnс до 1990 года (однопроцессорные мпс км85, 2р-32м, 2с42-45, многопроцессорные мпс Нейрон и3, мс2101, 3с150, s8600)

- •11.2. Новые системы чпу

- •11.2.1. Архитектура открытой системы чпу

- •11.2.2. Открытое ядро чпу

- •11.2.3. Системы чпу с web-доступом

- •11.2.4. Система понятий стандарта iso 14649

- •11.2.5. Чпу, воспринимающие стандарт step-nc

- •11.2.6. Среда разработки управляющих программ для систем чпу AdvancEd

- •11.3. Примеры интеллектуальных счпу последнего поколения

- •12.2. Лвс: доступ к каналу, способы кодирования, типы сообщений, сетевые системы

- •Контрольные вопросы

- •13. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (аскуэ)

- •13.1. Требования к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов

- •13.2. Уровни аскуэ

- •13.3. Коммерческие и технические аскуэ

- •13.4. Первичные измерительные приборы

- •13.5. Первые российские аскуэ

- •13.6. Современные аскуэ

- •13.7. Аскуэ бытовых потребителей

- •13.8. Энергосбережение и аскуэ

- •Контрольные вопросы

- •14. Автоматизация котельных

- •14.1. Описание и классификация котельных установок

- •14.2. Котельная как объект регулирования

- •14.3. Регулирование нагрузки котла

- •14.4. Регулирование уровня воды в барабане котла

- •14.5. Регулирование температуры перегретого пара

- •14.6. Управление вентилятором

- •14.7. Управление дымососом

- •14.8. Система управления шиберами

- •14.9. Автоматика безопасности котельной

- •14.10. Определение параметров объекта регулирования, регуляторов и настройка аср Расчет параметров объекта управления

- •Регуляторы с им постоянной скорости

- •Технически оптимальная настройка регуляторов

- •15. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение

- •15.1. Характеристика турбомеханизмов

- •15.2. Расчет мощности на валу турбомеханизма

- •15.3. Регулирование производительности турбомеханизмов

- •15.4. Особенности регулирования скорости турбомеханизмов

- •15.5. Расчет экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода

- •Список ЛитературЫ

- •Приложение ктс «Ресурс»

- •Ктс «Альфа Смарт», «Альфа Центр»

- •Птк «эком»

- •Технические характеристики аскуэ «Континиум»

- •Регистраторы аварийных событий

- •Список сокращений

- •Автоматизация технологических процессов и производств

10.5. Первые поколения контурных счпу

В первоначальных системах ЧПУ широко использовались шаговые двигатели, на систему управления которых поступает сразу унитарный код с интерполятора.* Данные разомкнутые системы в настоящее время вытесняются следящими электроприводами, рассмотренными ниже.

10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

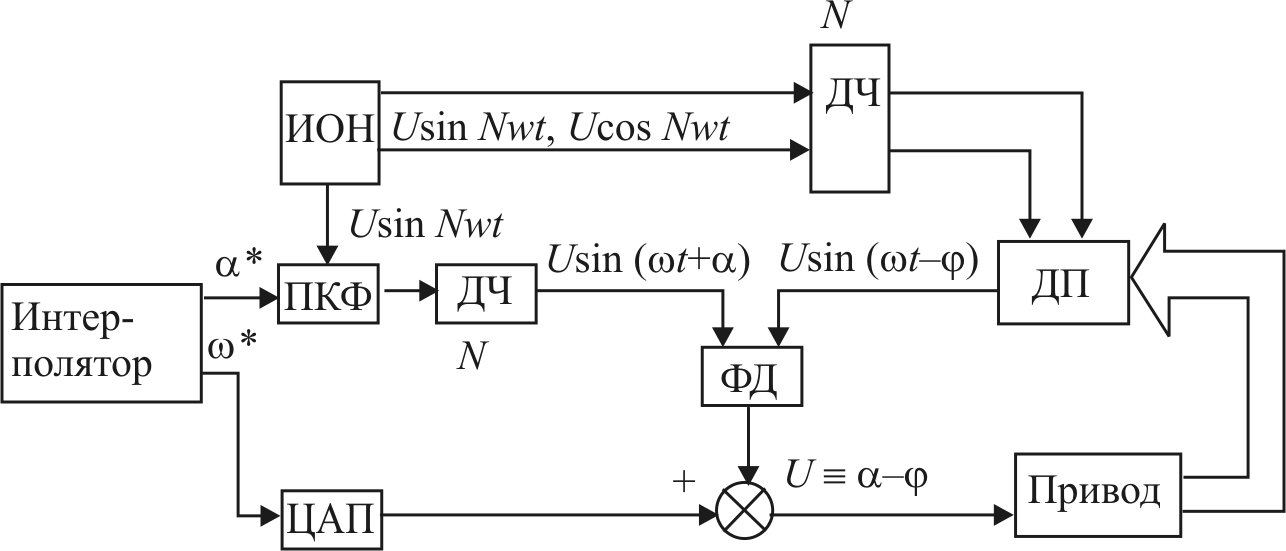

В СЧПУ типа CNC индикаторный режим реализуется по структуре, показанной на рис. 10.7, где ПКФ, ЦАП, ФД (ПФН) – преобразователи информации, принципы работы которых описаны в предыдущих главах. В этом случае *, ω* – двоичный код, поступающий с интерполятора и блока задания скорости.

Делители частоты ДЧ имеют коэффициент деления N.

Режим работы датчика положения в фазовом индикаторном режиме называют режимом фазовращателя. Это основной режим работы в большинстве аппаратных стоек ЧПУ.

Данная же структура используется и при унитарном коде (перемещение – количество импульсов и задание скорости – частота по данной координате), но вместо ПКФ и ЦАП используются ПЧФ и ПЧН.

Рис. 10.7. Структура следящего электропривода с фазовым индикаторным регулятором положения

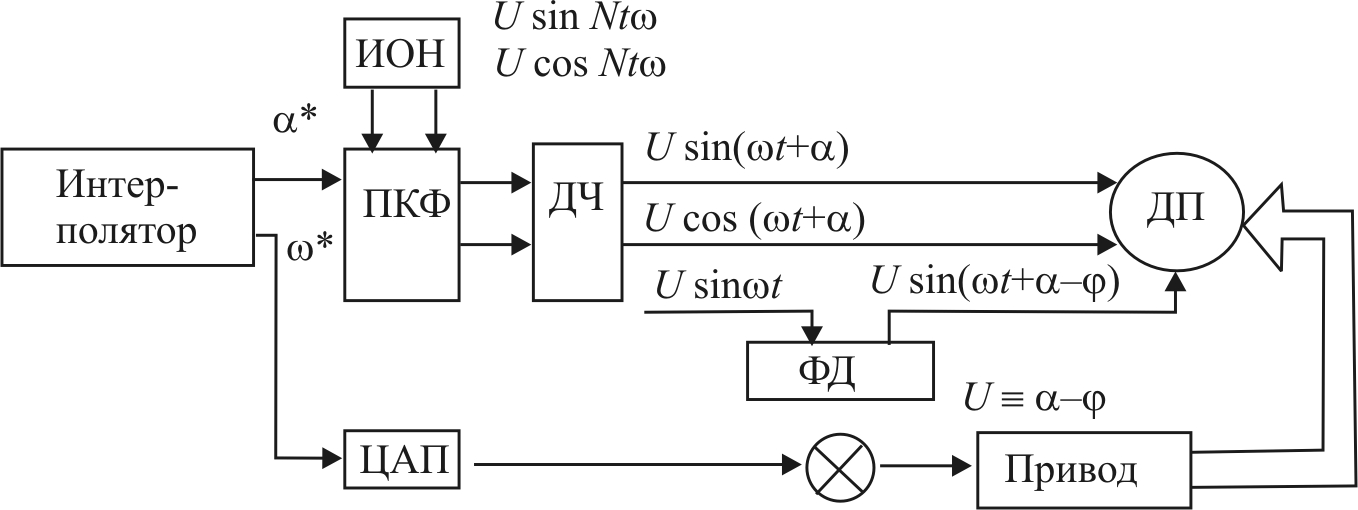

Фазовый разностный режим работы устройства связи с электроприводом представлен на рис. 10.8. В данной структуре за счет уменьшения зоны работы ФД и того, что ФД работает на постоянной частоте , итоговая точность СЧПУ возрастает.

Недостаток данной структуры – датчик положения не дает информации об истинном положении привода (для индикации, например), а сразу рассогласование по положению.

Есть системы связи, работающие при амплитудно-индикаторном или амплитудно-разностном режиме работы измерителей рассогласования и датчиков положения*. Такие СЧПУ не нашли распространения, хотя обеспечивают повышенную точность в фазоимпульсных СЧПУ.

Рис. 10.8. Структура следящего электропривода с фазовым разностным регулятором положения

В амплитудно-индикаторном режиме на датчик подают

Uc1 = U1 sinωt, Uc2 = 0.

C датчика получаем Up1 = U2 sin sinωt, Up2 = U2 cos sinωt.

В амплитудно-разностном режиме

Uc1 = U1 sin sinωt, Uc2 = U1 cos sinωt,

Up1 = U2 sin(–)sinωt, Up2 = U2 cos(–)sinωt.

10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

В фазовых системах опорный сигнал после делителей частоты (см. рис. 10.7)

Uоп = U sinωt,

где ω =

![]() ,

N – коэффициент деления.

,

N – коэффициент деления.

После ПЧФ и делителя частоты

Uвых = U sin(ωt+),

где – задание на перемещение, зависит от числа импульсов интерполятора fинт, которые придут за период опорной частоты.

Одному периоду фазовой системы соответствует перемещение, определяемое датчиком. Например, у линейных индуктосинов шаг датчика 2 мм. Если задана разрешающая способность СЧПУ (чаще 0,01 или 0,001 мм), то становится известно, сколько импульсов с интерполятора должно прийти, чтобы соответствовать периоду датчика.

Это число импульсов

равно N =

![]() ,

,

где L – шаг датчика (мм),

h – разрешающая способность системы (мм).

Для L = 2 мм, h = 0,001 N = 2000.

Именно это число N должно быть задано для делителей частоты (см. рис. 10.7), чтобы привязать период датчика к периоду опорной частоты конкретной СЧПУ.

Реально

максимальная частота

![]() в СЧПУ не превышает 10 кГц (fоп

max

£

20 MГц).

Частота интерполятора не может превышать

fоп

max. Поэтому

при h =

0,001 максимальная рабочая скорость не

превышает Vmax

=

в СЧПУ не превышает 10 кГц (fоп

max

£

20 MГц).

Частота интерполятора не может превышать

fоп

max. Поэтому

при h =

0,001 максимальная рабочая скорость не

превышает Vmax

=

![]() ,

что явно недостаточно.

,

что явно недостаточно.

Иногда

можно хотя бы временно изменить N,

снижая разрешающую способность. Если

N

= 200, то при h

= 0,01, L

= 2 мм Vmax

=

=![]() .

.