- •А.Н. Лыков автоматизация технологических процессов и производств

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Эффективность автоматизации. Надежность

- •1.1. Необходимость автоматизации

- •1.2. Факторы, влияющие на эффективность автоматизации

- •1.3. Показатели социально-экономической эффективности

- •Окупаемость:

- •Усиление желания внедрять автоматизацию (человеческий фактор):

- •План-график автоматизации:

- •1.4. «Подводные камни» при автоматизации

- •Еще раз о человеческом факторе

- •Секрет высокой надежности – отношение к делу производственного персонала:

- •1.6. Проблемы с надежностью в России

- •Наработка на отказ различных счпу

- •Качество микросхем

- •Контрольные вопросы

- •2. Автоматизация в машиностроении, системы чпу

- •2.1. Системы автоматизации в машиностроении

- •2.2. История развития счпу (до 1990 года)

- •2.3. Классификация существующих счпу

- •2.4. Промышленные роботы

- •2.4.1. Промышленные роботы (история начального развития)

- •2.4.2. Необходимость роботов

- •2.4.3. Сферы применения роботов

- •2.4.4. Примеры применения роботов

- •2.5. Словарь терминов и определений в счпу

- •Контрольные вопросы

- •3. Информация в системах автоматизации

- •3.1. Точность информации

- •3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

- •3.3. Аппаратные информационные уровни

- •3.4. Преобразователи информации

- •3.5. Уровни управления в системах автоматизации

- •3.6. Тенденции в построении производственных систем

- •3.7. Фазы информационных преобразований для станка с счпу

- •3.8. Стандартизация и унификация средств автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •4. Кодирование информации

- •4.1. Буквенные коды

- •4.2. Буквенно-цифровые коды

- •4.3. Цифровые коды

- •Код Грея в датчиках положения

- •Контрольные вопросы

- •5. Интегральные преобразователи информации

- •5.1. Интегральные догические микросхемы

- •5.2. Цифроаналоговые преобразователи (цап)

- •5.3. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

- •Контрольные вопросы

- •6. ПреобразоваТели информации

- •6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

- •6.2. Преобразователь «частота – код»

- •6.3. Преобразователь «код – частота»

- •6.4. Преобразователь «унитарный код – фаза»

- •6.5. Преобразователь «фаза – код»

- •6.6. Преобразователь «фаза – напряжение»

- •6.7. Узлы гальванической развязки в системах автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •7. Управляющие программы счпу

- •7.1. Структура управляющих программ для станков с чпу

- •7.2. Значения символов адресов

- •7.3. Формат кадра учпу

- •7.4. Повышение языкового уровня управляющих программ

- •Контрольные вопросы

- •8. Сап станков и роботов

- •8.1. Подготовка управляющей программы (уп)

- •8.2. Системы автоматизированного программирования уп

- •8.3. Системы cad/cam

- •8.3.1. Система AutoCad

- •8.3.2. Система bCad

- •8.3.2.1. Плоское черчение

- •8.3.2.2. Объемное моделирование

- •8.3.2.3. Генерация чертежей

- •8.3.2.4. Статистика и расчет

- •8.3.2.5. Получение реалистических изображений

- •8.3.2.6. Пользовательский интерфейс

- •8.3.2.7. Совместимость

- •8.3.2.8. Перспективы

- •8.3.3. Система ГеМма-3d при производстве технологической оснастки на оборудовании с чпу

- •8.3.4. Продукты adem cad/cam

- •8.3.4.2. Модуль adem nс

- •8.3.5. Графика-81

- •8.3.6. Базис 3.5

- •8.3.6.1. Аппаратное обеспечение

- •8.3.6.2. Интерфейс пользователя

- •8.3.6.3. Построение изображения

- •8.3.6.4. Ввод текстовой информации

- •8.3.6.5. Инженерные расчеты

- •8.3.6.6. Связь с другими приложениями

- •8.3.7.1. Твердотельное моделирование

- •8.3.7.2. Сборки

- •8.3.7.3. Полезные «мелочи»

- •Контрольные вопросы

- •9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

- •9.1. Траектории движения

- •9.2. Основные задачи при интерполяции

- •9.3. Математическое решение уравнений движения

- •9.4. Реализация интегрирования в счпу

- •9.5. Счпу «Контур-2пт»*

- •9.6. Счпу «н22»**

- •9.7. Счпу «н33»*

- •9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •10. Системы связи счпу со станком

- •10.1. Позиционные кодовые счпу

- •10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

- •10.3. Контурные счпу

- •10.4. Частичная инвариантность по управлению

- •10.5. Первые поколения контурных счпу

- •10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

- •10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

- •10.8. Микропроцессорные стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •11. Микропроцессорные счпу и тенденции развития

- •11.1. Архитектура и возможности микропроцессорных систем управления типа сnс до 1990 года (однопроцессорные мпс км85, 2р-32м, 2с42-45, многопроцессорные мпс Нейрон и3, мс2101, 3с150, s8600)

- •11.2. Новые системы чпу

- •11.2.1. Архитектура открытой системы чпу

- •11.2.2. Открытое ядро чпу

- •11.2.3. Системы чпу с web-доступом

- •11.2.4. Система понятий стандарта iso 14649

- •11.2.5. Чпу, воспринимающие стандарт step-nc

- •11.2.6. Среда разработки управляющих программ для систем чпу AdvancEd

- •11.3. Примеры интеллектуальных счпу последнего поколения

- •12.2. Лвс: доступ к каналу, способы кодирования, типы сообщений, сетевые системы

- •Контрольные вопросы

- •13. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (аскуэ)

- •13.1. Требования к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов

- •13.2. Уровни аскуэ

- •13.3. Коммерческие и технические аскуэ

- •13.4. Первичные измерительные приборы

- •13.5. Первые российские аскуэ

- •13.6. Современные аскуэ

- •13.7. Аскуэ бытовых потребителей

- •13.8. Энергосбережение и аскуэ

- •Контрольные вопросы

- •14. Автоматизация котельных

- •14.1. Описание и классификация котельных установок

- •14.2. Котельная как объект регулирования

- •14.3. Регулирование нагрузки котла

- •14.4. Регулирование уровня воды в барабане котла

- •14.5. Регулирование температуры перегретого пара

- •14.6. Управление вентилятором

- •14.7. Управление дымососом

- •14.8. Система управления шиберами

- •14.9. Автоматика безопасности котельной

- •14.10. Определение параметров объекта регулирования, регуляторов и настройка аср Расчет параметров объекта управления

- •Регуляторы с им постоянной скорости

- •Технически оптимальная настройка регуляторов

- •15. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение

- •15.1. Характеристика турбомеханизмов

- •15.2. Расчет мощности на валу турбомеханизма

- •15.3. Регулирование производительности турбомеханизмов

- •15.4. Особенности регулирования скорости турбомеханизмов

- •15.5. Расчет экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода

- •Список ЛитературЫ

- •Приложение ктс «Ресурс»

- •Ктс «Альфа Смарт», «Альфа Центр»

- •Птк «эком»

- •Технические характеристики аскуэ «Континиум»

- •Регистраторы аварийных событий

- •Список сокращений

- •Автоматизация технологических процессов и производств

Контрольные вопросы

1. Как работают интеграторы интерполятора при их аппаратной или программной реализации?

2. Опишите работу цифрового задатчика интенсивности в БЗС.

3. Каким образом реализуется постоянная контурная скорость при различном одновременном количестве импульсов, выдаваемых на приводы подач с выходного блока интерполятора?

4. Как обеспечивается торможение в конце кадра управляющей программы?

5. Выполните задачу интерполяции методом оценочной функции при х = 10, y = 7.

6. Выполните задачу интерполяции прямым решением дифференциального уравнения (tобр = 5 с) при х = 10, y = 7.

10. Системы связи счпу со станком

Вначале рассмотрим позиционные СЧПУ, где не требуется интерполяция, а заданием является двоичный или двоично-десятичный цифровой код.

10.1. Позиционные кодовые счпу

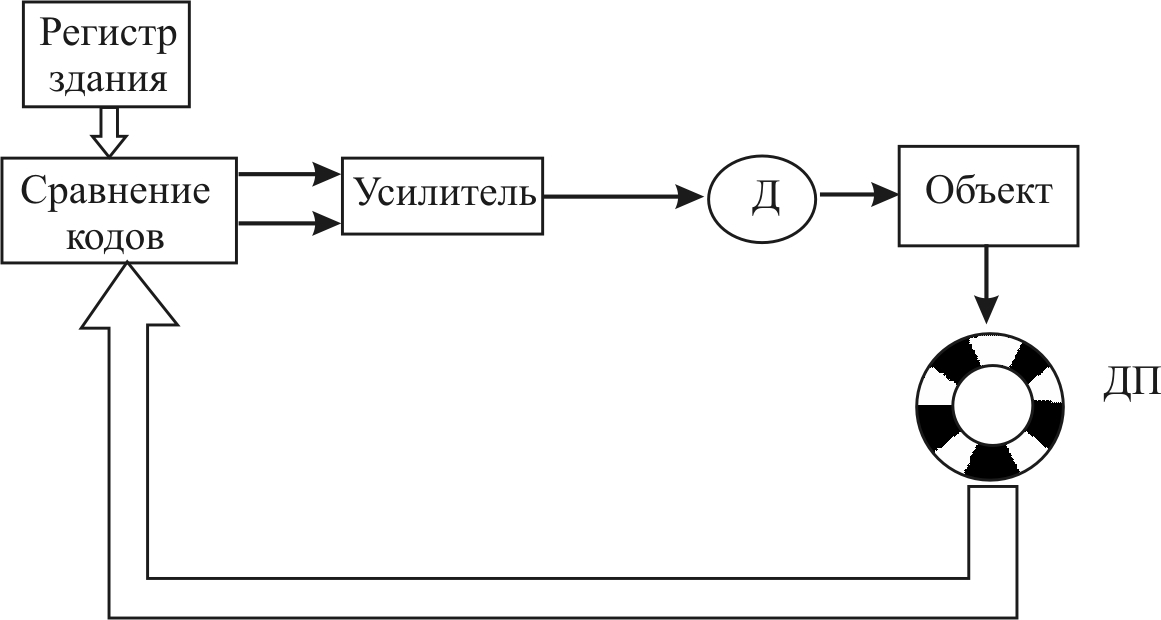

Используется в позиционных системах станков и роботов (рис. 10.1), особенно в ранних версиях.

Рис. 10.1. Позиционная кодовая СЧПУ

Основное достоинство данной системы – абсолютная система координат, что увеличивает надежность системы из-за отсутствия накопления ошибок со временем.

Это достигается за счет кодового датчика положения, работающего в коде Грея. Датчики положения имеют от 12 до 16 разрядов, что позволяет получить высокую точность.

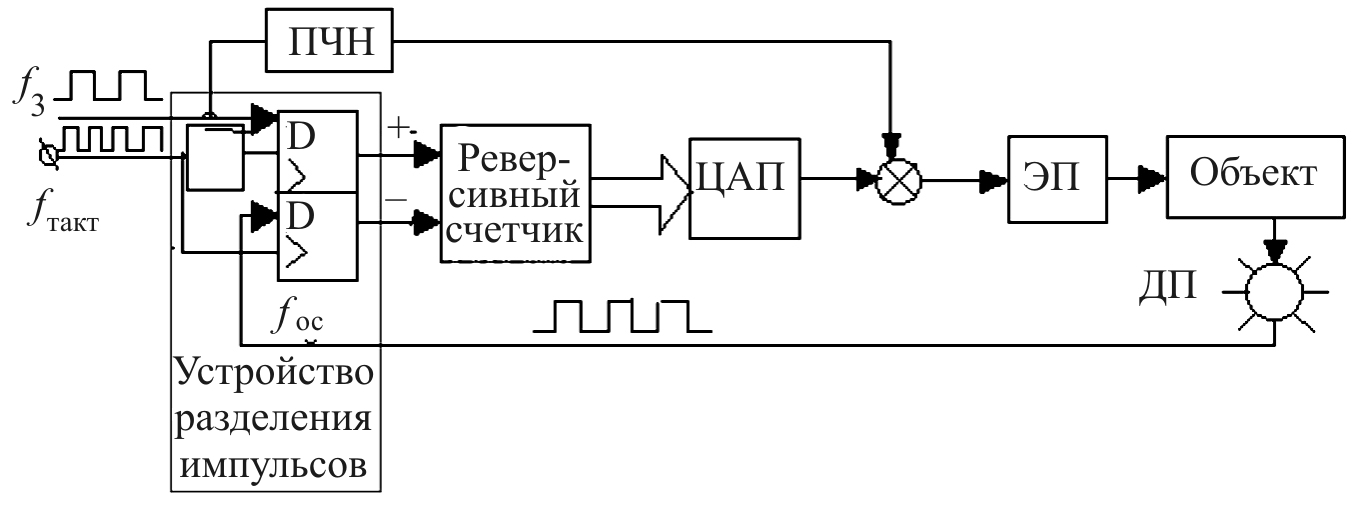

10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

Используется в позиционных системах ЧПУ роботов и станков (рис. 10.2). Система использует импульсный датчик положения, т.е. она реализует относительную систему отсчета координат. В связи с этим в таких системах после включения источников питания осуществляется «нулирование». При этой операции осуществляется движение до точки, координаты которой определены в координатах объекта. Проходя через эту точку, можно от нее отсчитывать координаты всех задаваемых в программе позиционных точек. После отключения и повторного включения питания информация о положении, где же произошла остановка по координатам, теряется. Поэтому снова требуется производить «нулирование».

Рис. 10.2. Структура позиционной счетно-импульсной СЧПУ

Счетчик здесь работает на вычитание импульсами обратной связи. Задание должно быть в приращениях к предыдущему состоянию позиции.

10.3. Контурные счпу

В предыдущей главе рассматривались две системы контурных СЧПУ, где обязательно требуется интерполятор. Первая – с аппаратной реализацией функций интерполяции и унитарным выходным кодом. Вторая – с программной реализацией функций интерполяции и цифровым двоичным кодом. Соответственно, различаются и системы связи со следящим электроприводом.

В позиционных системах можно перемещение по осям осуществлять поочередно. В контурных работают одновременно несколько координат. Следует учитывать разнообразие датчиков положения. Наиболее употребляемые: фотоэлектрические фазоимпульсные, индуктивные фазоимпульсные (вращающиеся трансформаторы, индуктосины).

Во всех контурных системах СЧПУ обязателен скоростной канал задания для реализации частичной инвариантности по управлению.

10.4. Частичная инвариантность по управлению

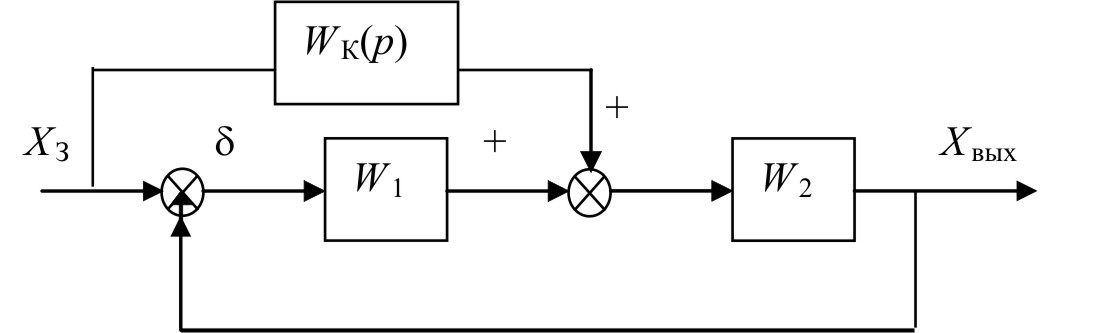

На рис. 10.3 представлена структурная схема САУ с корректирующим звеном для инвариантности по управлению.

Оператор Лапласа по ошибке из рис 10.3:

δ = ХЗ – Хвых = ХЗ – WК W2 ХЗ – W1 W2 δ.

Передаточная

функция ошибки по управлению:

![]()

Чтобы была полная инвариантность по управлению, требуется

WК(p)

=

![]() .

.

Рис. 10.3. Структурная схема САУ с корректирующим звеном для инвариантности по управлению

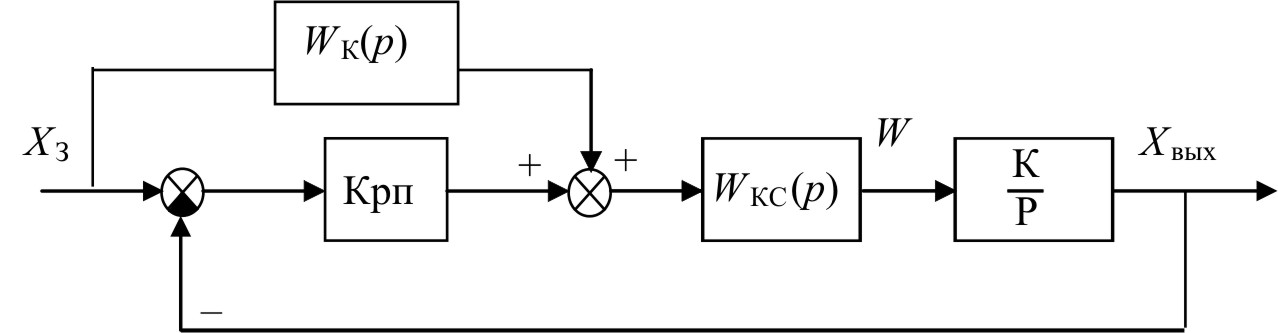

Применим этот общий вывод к следящему электроприводу, структурная схема которого приведена на рис. 10.4.

Рис. 10.4. Структурная схема следящего электропривода с корректирующим звеном для инвариантности по управлению

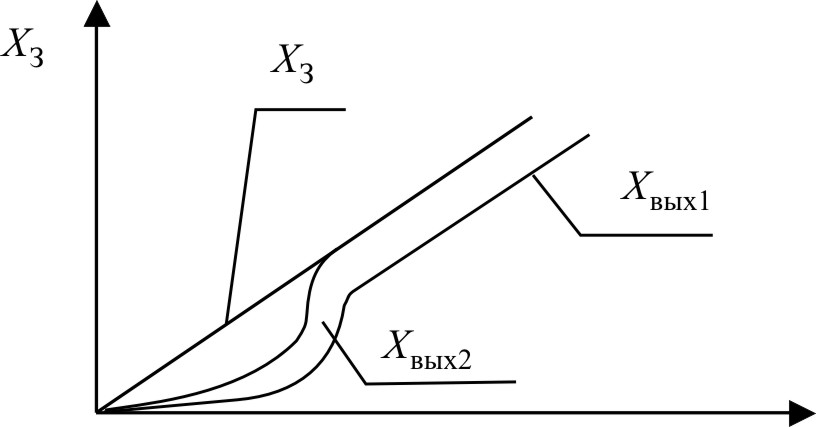

Регулятор положения в следящем электроприводе может быть только пропорциональным для исключения перерегулирования по выходной координате. Применение ПИ-регулятора положения приводит к недопустимому в траекторных задачах перерегулированию. Однако П-регулятор положения не позволяет исключить скоростную ошибку Xвых1 (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Переходный процесс в следящем электроприводе при линейной заводке: Хвых1 – с П-регулятором положения без коррекции; Хвых2 – с П-регулятором положения с коррекцией

Чтобы получить полную инвариантность по управлению, требуется корректирующее звено

WK (p)

=

![]() ,

,

где передаточная функция контура скорости при настройке на «симметричный оптимум»

WKC (p)

=

![]() (1/Kдс),

(1/Kдс),

где Tc – малая постоянная контура скорости. Тогда

WK (p)

= Kдс

![]() (p+4Tcp2+8Tc

2p3+8Tc

3p4).

(p+4Tcp2+8Tc

2p3+8Tc

3p4).

Реализация

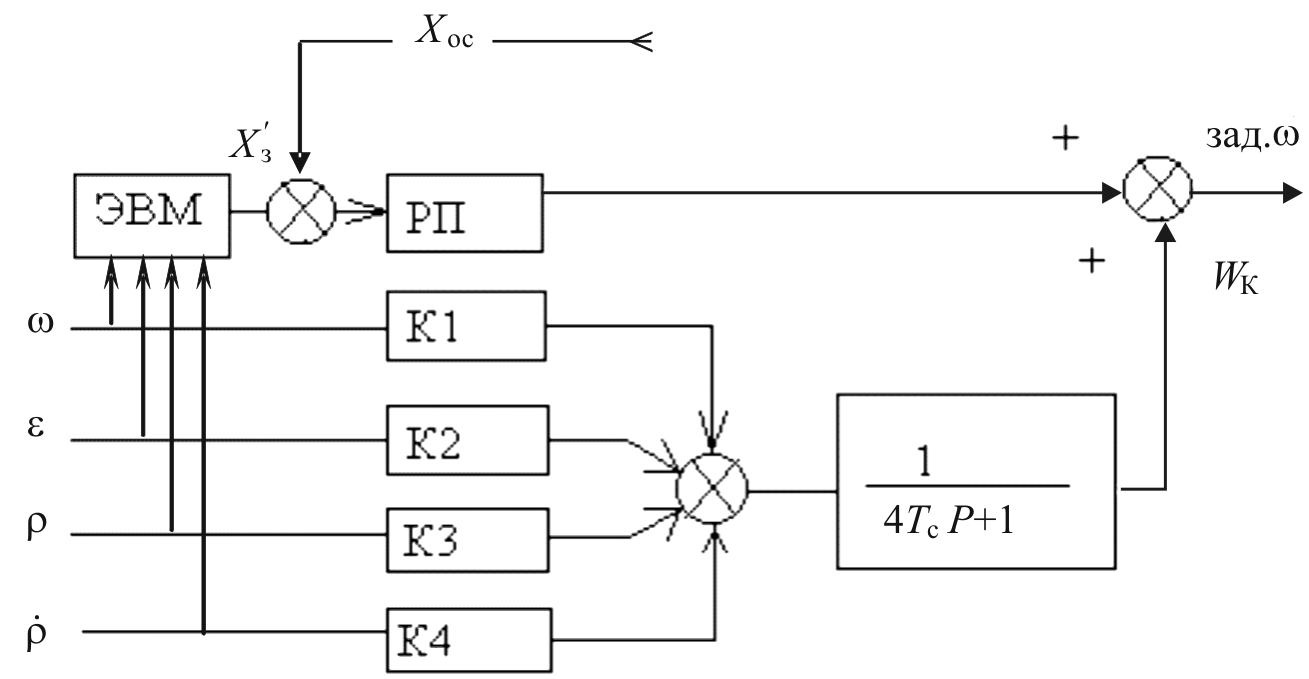

корректирующего звена в микропроцессорной

системе приведена на рис. 10.6, где

ВЧС – рассчитывает задание XЗ'

и корректирующий сигнал Хк

по координатам

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() с учетом их ограничений, т.е.

с учетом их ограничений, т.е.

Рис. 10.6. Реализация полной инвариантности по управлению в микропроцессорной следящей системе

Реально можно ввести в цифровых системах первую производную (скорость), вторую производную (ускорение), третью производную (рывок), существенно снизив ошибку по управлению. В ряде случаев вводится коррекция по 1-й и 2-й производным или только по 1-й производной.

В аппаратных стойках ЧПУ унитарный код уже несет в себе информацию о скорости.

После введения коррекции скоростная ошибка исключается (см. рис. 10.5).