- •А.Н. Лыков автоматизация технологических процессов и производств

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Эффективность автоматизации. Надежность

- •1.1. Необходимость автоматизации

- •1.2. Факторы, влияющие на эффективность автоматизации

- •1.3. Показатели социально-экономической эффективности

- •Окупаемость:

- •Усиление желания внедрять автоматизацию (человеческий фактор):

- •План-график автоматизации:

- •1.4. «Подводные камни» при автоматизации

- •Еще раз о человеческом факторе

- •Секрет высокой надежности – отношение к делу производственного персонала:

- •1.6. Проблемы с надежностью в России

- •Наработка на отказ различных счпу

- •Качество микросхем

- •Контрольные вопросы

- •2. Автоматизация в машиностроении, системы чпу

- •2.1. Системы автоматизации в машиностроении

- •2.2. История развития счпу (до 1990 года)

- •2.3. Классификация существующих счпу

- •2.4. Промышленные роботы

- •2.4.1. Промышленные роботы (история начального развития)

- •2.4.2. Необходимость роботов

- •2.4.3. Сферы применения роботов

- •2.4.4. Примеры применения роботов

- •2.5. Словарь терминов и определений в счпу

- •Контрольные вопросы

- •3. Информация в системах автоматизации

- •3.1. Точность информации

- •3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

- •3.3. Аппаратные информационные уровни

- •3.4. Преобразователи информации

- •3.5. Уровни управления в системах автоматизации

- •3.6. Тенденции в построении производственных систем

- •3.7. Фазы информационных преобразований для станка с счпу

- •3.8. Стандартизация и унификация средств автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •4. Кодирование информации

- •4.1. Буквенные коды

- •4.2. Буквенно-цифровые коды

- •4.3. Цифровые коды

- •Код Грея в датчиках положения

- •Контрольные вопросы

- •5. Интегральные преобразователи информации

- •5.1. Интегральные догические микросхемы

- •5.2. Цифроаналоговые преобразователи (цап)

- •5.3. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

- •Контрольные вопросы

- •6. ПреобразоваТели информации

- •6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

- •6.2. Преобразователь «частота – код»

- •6.3. Преобразователь «код – частота»

- •6.4. Преобразователь «унитарный код – фаза»

- •6.5. Преобразователь «фаза – код»

- •6.6. Преобразователь «фаза – напряжение»

- •6.7. Узлы гальванической развязки в системах автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •7. Управляющие программы счпу

- •7.1. Структура управляющих программ для станков с чпу

- •7.2. Значения символов адресов

- •7.3. Формат кадра учпу

- •7.4. Повышение языкового уровня управляющих программ

- •Контрольные вопросы

- •8. Сап станков и роботов

- •8.1. Подготовка управляющей программы (уп)

- •8.2. Системы автоматизированного программирования уп

- •8.3. Системы cad/cam

- •8.3.1. Система AutoCad

- •8.3.2. Система bCad

- •8.3.2.1. Плоское черчение

- •8.3.2.2. Объемное моделирование

- •8.3.2.3. Генерация чертежей

- •8.3.2.4. Статистика и расчет

- •8.3.2.5. Получение реалистических изображений

- •8.3.2.6. Пользовательский интерфейс

- •8.3.2.7. Совместимость

- •8.3.2.8. Перспективы

- •8.3.3. Система ГеМма-3d при производстве технологической оснастки на оборудовании с чпу

- •8.3.4. Продукты adem cad/cam

- •8.3.4.2. Модуль adem nс

- •8.3.5. Графика-81

- •8.3.6. Базис 3.5

- •8.3.6.1. Аппаратное обеспечение

- •8.3.6.2. Интерфейс пользователя

- •8.3.6.3. Построение изображения

- •8.3.6.4. Ввод текстовой информации

- •8.3.6.5. Инженерные расчеты

- •8.3.6.6. Связь с другими приложениями

- •8.3.7.1. Твердотельное моделирование

- •8.3.7.2. Сборки

- •8.3.7.3. Полезные «мелочи»

- •Контрольные вопросы

- •9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

- •9.1. Траектории движения

- •9.2. Основные задачи при интерполяции

- •9.3. Математическое решение уравнений движения

- •9.4. Реализация интегрирования в счпу

- •9.5. Счпу «Контур-2пт»*

- •9.6. Счпу «н22»**

- •9.7. Счпу «н33»*

- •9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •10. Системы связи счпу со станком

- •10.1. Позиционные кодовые счпу

- •10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

- •10.3. Контурные счпу

- •10.4. Частичная инвариантность по управлению

- •10.5. Первые поколения контурных счпу

- •10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

- •10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

- •10.8. Микропроцессорные стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •11. Микропроцессорные счпу и тенденции развития

- •11.1. Архитектура и возможности микропроцессорных систем управления типа сnс до 1990 года (однопроцессорные мпс км85, 2р-32м, 2с42-45, многопроцессорные мпс Нейрон и3, мс2101, 3с150, s8600)

- •11.2. Новые системы чпу

- •11.2.1. Архитектура открытой системы чпу

- •11.2.2. Открытое ядро чпу

- •11.2.3. Системы чпу с web-доступом

- •11.2.4. Система понятий стандарта iso 14649

- •11.2.5. Чпу, воспринимающие стандарт step-nc

- •11.2.6. Среда разработки управляющих программ для систем чпу AdvancEd

- •11.3. Примеры интеллектуальных счпу последнего поколения

- •12.2. Лвс: доступ к каналу, способы кодирования, типы сообщений, сетевые системы

- •Контрольные вопросы

- •13. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (аскуэ)

- •13.1. Требования к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов

- •13.2. Уровни аскуэ

- •13.3. Коммерческие и технические аскуэ

- •13.4. Первичные измерительные приборы

- •13.5. Первые российские аскуэ

- •13.6. Современные аскуэ

- •13.7. Аскуэ бытовых потребителей

- •13.8. Энергосбережение и аскуэ

- •Контрольные вопросы

- •14. Автоматизация котельных

- •14.1. Описание и классификация котельных установок

- •14.2. Котельная как объект регулирования

- •14.3. Регулирование нагрузки котла

- •14.4. Регулирование уровня воды в барабане котла

- •14.5. Регулирование температуры перегретого пара

- •14.6. Управление вентилятором

- •14.7. Управление дымососом

- •14.8. Система управления шиберами

- •14.9. Автоматика безопасности котельной

- •14.10. Определение параметров объекта регулирования, регуляторов и настройка аср Расчет параметров объекта управления

- •Регуляторы с им постоянной скорости

- •Технически оптимальная настройка регуляторов

- •15. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение

- •15.1. Характеристика турбомеханизмов

- •15.2. Расчет мощности на валу турбомеханизма

- •15.3. Регулирование производительности турбомеханизмов

- •15.4. Особенности регулирования скорости турбомеханизмов

- •15.5. Расчет экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода

- •Список ЛитературЫ

- •Приложение ктс «Ресурс»

- •Ктс «Альфа Смарт», «Альфа Центр»

- •Птк «эком»

- •Технические характеристики аскуэ «Континиум»

- •Регистраторы аварийных событий

- •Список сокращений

- •Автоматизация технологических процессов и производств

9.5. Счпу «Контур-2пт»*

Интегратор выполнен на ПКЧ (преобразователь код – частота) последовательного преобразования, называемый здесь «умножителем частоты», работает в двоично-десятичном коде только для линейной интерполяции. Умножители частоты называют также интегратором последовательного переноса или ПКЧ последовательного действия.

9.6. Счпу «н22»**

Интегратор выполнен на ПКЧ для двух координат в двоичном коде для линейной и круговой интерполяции при использовании алгоритма оценочной функции.

В этом случае на каждом шаге решается алгебраическое уравнение траектории.

Для линейной интерполяции:

![]() – в непрерывной

форме, где y,

x

принимаем положительными (1-й квадрант).

– в непрерывной

форме, где y,

x

принимаем положительными (1-й квадрант).

![]() –

в дискретной форме

в i-м такте

интегрирования.

–

в дискретной форме

в i-м такте

интегрирования.

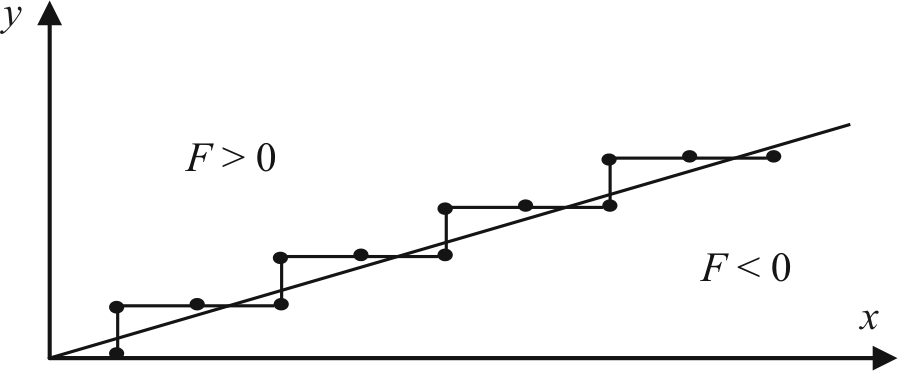

![]() –

оценочная функция,

т.е ошибка между непрерывной величиной

и ее дискретной формой. Движение в

очередном такте зависит от знака

оценочной функции (рис. 9.8).

–

оценочная функция,

т.е ошибка между непрерывной величиной

и ее дискретной формой. Движение в

очередном такте зависит от знака

оценочной функции (рис. 9.8).

Рис. 9.8. Интерполяция в функции знака оценочной функции

Если F > 0, то в следующем такте надо делать перемещение по x, если F < 0, то по y.

Определим оценочную

функцию в следующем такте, если сделали

перемещение (один импульс по y

или по x). Учитывая,

что

![]() ,

,

![]() ,

имеем

,

имеем

![]()

![]()

Таким образом, на каждом шаге интегрирования надо рассчитывать оценочную функцию. На практике, если имеет место перемещение по меньшей координате, производят перемещение и по большей координате.

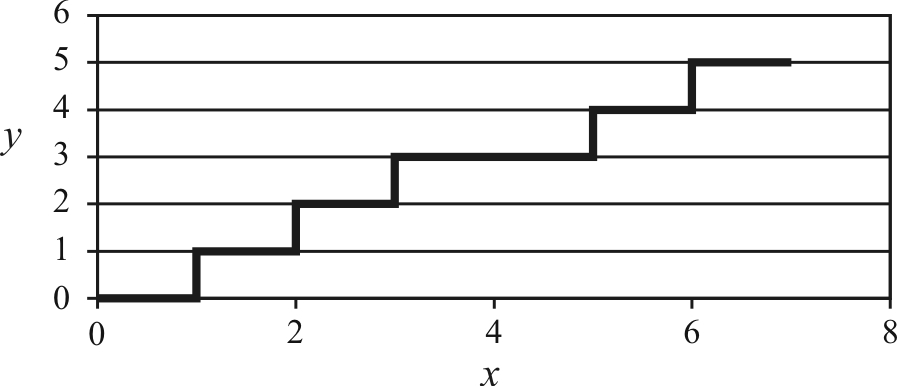

Пример:

Пусть y = 5, x = 7. (Нужно сделать 12 шагов.)

F (Y0,, X0) = 0

1 шаг по большей координате (по Х).

F (Y0, X1) = F (Y0, X0) –y = 0 – 5 = –5.

2 шаг так как F (Y0, X1) < 0, делаем следующий шаг по Y.

F (Y1, X1) = F (Y0, X1) +7 = –5+7 = 2.

3 шаг так как F (Y1, X1) > 0, делаем следующий шаг по Х.

F (Y1, X2) = F (Y1, X1) –5 = 2–5 = –3.

4 шаг по Y.

F (Y2, X2) = –3+7 = 4.

5 шаг по Х.

F (Y2, X3) = 4–5 = –1.

6 шаг по Y.

F (Y3, X3) = –1+7 = 6.

7 шаг по Х.

F (Y3, X4) = 6–5 = 1.

8 шаг по Х.

F (Y3, X5) = 1–5 = –4.

9 шаг по Y.

F (Y4, X5) = –4+7 = 3.

10 шаг по Х.

F (Y4, X6) = 3–5 = –2.

11 шаг по Y.

F (Y5, X6) = –2+7.

12 шаг по Х.

F (Y5, X7) = 5–5 = 0.

Диаграмма движения представлена на рис. 9.9.

Рис. 9.9. Диаграмма движения при интерполяции по оценочной функции

9.7. Счпу «н33»*

Интегратор выполнен на ПКЧ параллельного действия, работающем в двоичном коде. Способ интегрирования называется цифровым дифференциальным анализатором. Это наиболее совершенная аппаратная стойка ЧПУ. Вначале она реализовывалась на простых микросхемах, затем на БИС.

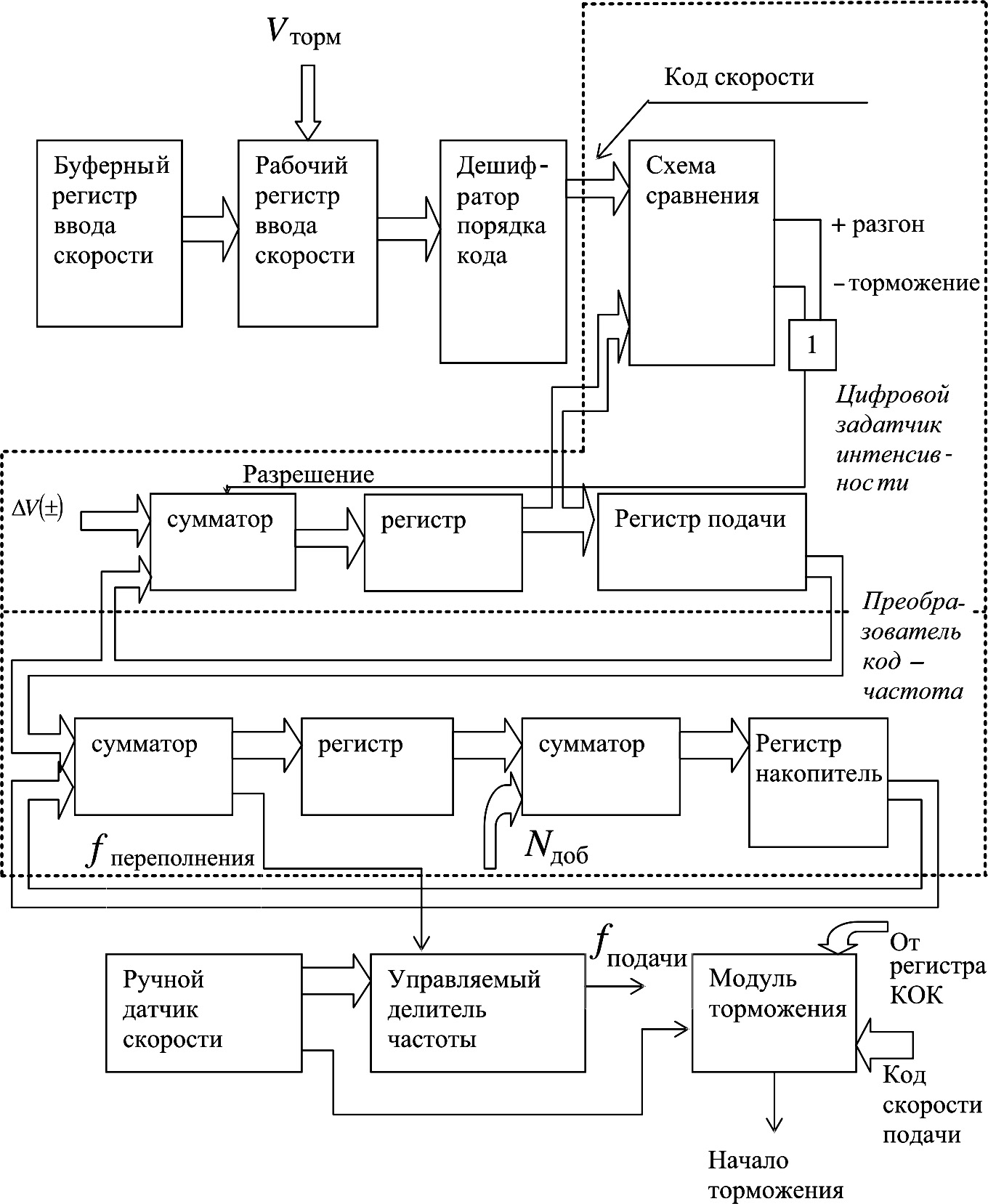

9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

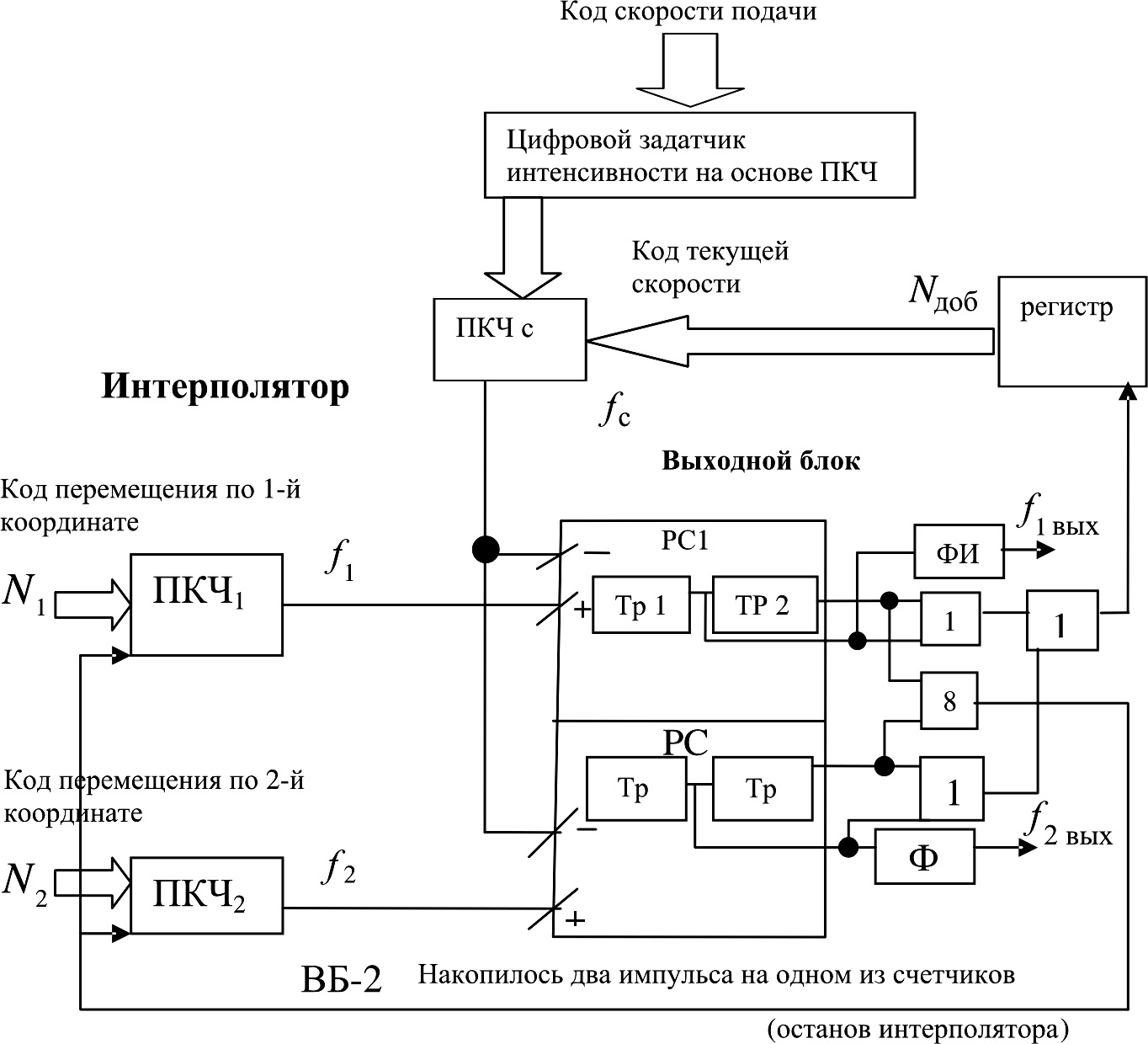

На примере СЧПУ Н33 рассмотрим структуру блока задания скорости (рис. 9.10), его связи с интерполятором и выходным блоком (рис. 9.12).

Функции БЗС:

отработка перемещений с заданной скоростью подачи;

разгон в начале отработки кадра;

торможение на стыке кадров при смене скорости подачи;

автоматическое поддерживание постоянной контурной скорости при мгновенных включениях в работу одной, двух, трех координат;

ручное управление оператором с шагом

в пределах

в пределах

.

.

Структура БЗС (см. рис. 9.10)

С перфоленты код скорости подачи записывается в буферный регистр ввода информации. В рабочем регистре находится выполняемый кадр управляющей программы. Наличие двух регистров позволяет заблаговременно записать и подготовить очередной кадр с перфоленты во время исполнения записанного кадра в рабочем регистре.

Схема сравнения по коду задания скорости подачи и коду с выхода цифрового задатчика интенсивности вырабатывает сигнал разрешения на разгон или торможение (интегрирование в цифровом задатчике интенсивности).

![]() –

цифровой код

ускорения или замедления.

–

цифровой код

ускорения или замедления.

Работа интеграторов на базе ПКЧ параллельного действия описана в главе 6.

Дополнительный

сумматор в преобразователе код – частота

предназначен для того, чтобы обеспечить

постоянство контурной скорости. Если

в выходном блоке накопилось три импульса

на выход по трем координатам (регистры

X, Y,

Z, см. рис. 9.12), то

![]() .

Если два импульса, то

.

Если два импульса, то

![]() %

N сумматора. Если

один импульс, то

%

N сумматора. Если

один импульс, то ![]() %

N сумматора.

%

N сумматора.

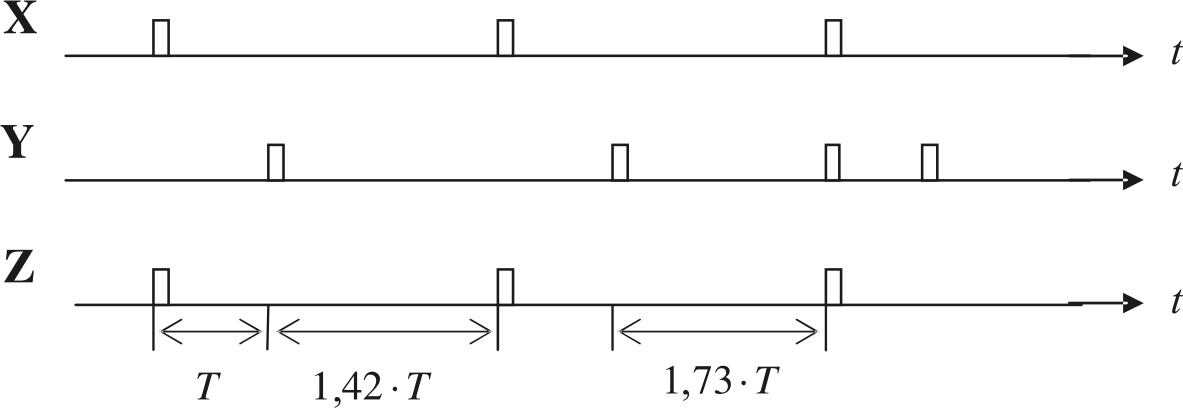

Импульсы с выходного

блока по осям выдаются, как показано на

рис. 9.11. Добавляя

![]() ,

ускоряем выдачу импульсов с выходного

блока в

,

ускоряем выдачу импульсов с выходного

блока в

![]() или

или

![]() раз, чтобы оставить общую контурную

подачу в данном такте неизменной (

раз, чтобы оставить общую контурную

подачу в данном такте неизменной (![]() ).

).

На структуре БЗС (см. рис. 9.10) указан модуль торможения, который определяет момент начала торможения в конце кадра. Для этого используется несколько информационных сигналов. В регистре КОК (конец отработки кадра) в начале кадра записывается максимальное перемещение, которое задано по одной из координат X, Y, Z. По мере выдачи импульсов по этой координате из регистра

Рис. 9.10. Структура блока задания скорости

Рис. 9.11. Характер выдачи импульсов перемещения выходным блоком при обеспечении постоянства контурной скорости

Рис. 9.12. Структура совместной работы интерполятора, блока задания скорости и выходного блока аппаратной стойки ЧПУ

КОК вычитаются единицы. После выдачи всех импульсов регистр выдает сигнал КОК для начала перехода к выполнению следующего кадра. Информация в регистре КОК есть код оставшегося пути до конца кадра.

В модуле торможения формируется код величины тормозного пути, необходимого для остановки с заданной скоростью подачи. Принято фиксированное время торможения. Поэтому код заданной скорости подачи однозначно определяет и необходимый тормозной путь.

Если оператор вручную изменил скорость подачи, то это учитывается в коде необходимого тормозного пути. Как только код необходимого тормозного пути сравняется с кодом оставшегося пути перемещения, в кадре (регистр КОК) вырабатывается сигнал на начало торможения.

Заметим, что сами интеграторы интерполятора выполнены так же, как преобразователи «код – частота» параллельного действия. В целом, структура взаимодействия интерполятора, блока задания скорости, выходного блока имеет вид, показанный на рис. 9.12.

Реверсивные счетчики X, Y, Z имеют по два триггера и накапливают до 2 импульсов с интеграторов. Если хотя бы в одном счетчике окажутся накопленными два импульса, то дешифратор вырабатывает сигнал ВБ-2, которым останавливает работу интерполятора. Как только поступит очередной импульс с блока задания скорости, так сразу же с счетчиков X, Y, Z выдаются импульсы на координаты (если они были в регистрах X, Y, Z), интерполятор снова запускается до нового переполнения одного из счетчиков X, Y, Z (появления «1» во втором разряде).