- •А.Н. Лыков автоматизация технологических процессов и производств

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Эффективность автоматизации. Надежность

- •1.1. Необходимость автоматизации

- •1.2. Факторы, влияющие на эффективность автоматизации

- •1.3. Показатели социально-экономической эффективности

- •Окупаемость:

- •Усиление желания внедрять автоматизацию (человеческий фактор):

- •План-график автоматизации:

- •1.4. «Подводные камни» при автоматизации

- •Еще раз о человеческом факторе

- •Секрет высокой надежности – отношение к делу производственного персонала:

- •1.6. Проблемы с надежностью в России

- •Наработка на отказ различных счпу

- •Качество микросхем

- •Контрольные вопросы

- •2. Автоматизация в машиностроении, системы чпу

- •2.1. Системы автоматизации в машиностроении

- •2.2. История развития счпу (до 1990 года)

- •2.3. Классификация существующих счпу

- •2.4. Промышленные роботы

- •2.4.1. Промышленные роботы (история начального развития)

- •2.4.2. Необходимость роботов

- •2.4.3. Сферы применения роботов

- •2.4.4. Примеры применения роботов

- •2.5. Словарь терминов и определений в счпу

- •Контрольные вопросы

- •3. Информация в системах автоматизации

- •3.1. Точность информации

- •3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

- •3.3. Аппаратные информационные уровни

- •3.4. Преобразователи информации

- •3.5. Уровни управления в системах автоматизации

- •3.6. Тенденции в построении производственных систем

- •3.7. Фазы информационных преобразований для станка с счпу

- •3.8. Стандартизация и унификация средств автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •4. Кодирование информации

- •4.1. Буквенные коды

- •4.2. Буквенно-цифровые коды

- •4.3. Цифровые коды

- •Код Грея в датчиках положения

- •Контрольные вопросы

- •5. Интегральные преобразователи информации

- •5.1. Интегральные догические микросхемы

- •5.2. Цифроаналоговые преобразователи (цап)

- •5.3. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

- •Контрольные вопросы

- •6. ПреобразоваТели информации

- •6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

- •6.2. Преобразователь «частота – код»

- •6.3. Преобразователь «код – частота»

- •6.4. Преобразователь «унитарный код – фаза»

- •6.5. Преобразователь «фаза – код»

- •6.6. Преобразователь «фаза – напряжение»

- •6.7. Узлы гальванической развязки в системах автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •7. Управляющие программы счпу

- •7.1. Структура управляющих программ для станков с чпу

- •7.2. Значения символов адресов

- •7.3. Формат кадра учпу

- •7.4. Повышение языкового уровня управляющих программ

- •Контрольные вопросы

- •8. Сап станков и роботов

- •8.1. Подготовка управляющей программы (уп)

- •8.2. Системы автоматизированного программирования уп

- •8.3. Системы cad/cam

- •8.3.1. Система AutoCad

- •8.3.2. Система bCad

- •8.3.2.1. Плоское черчение

- •8.3.2.2. Объемное моделирование

- •8.3.2.3. Генерация чертежей

- •8.3.2.4. Статистика и расчет

- •8.3.2.5. Получение реалистических изображений

- •8.3.2.6. Пользовательский интерфейс

- •8.3.2.7. Совместимость

- •8.3.2.8. Перспективы

- •8.3.3. Система ГеМма-3d при производстве технологической оснастки на оборудовании с чпу

- •8.3.4. Продукты adem cad/cam

- •8.3.4.2. Модуль adem nс

- •8.3.5. Графика-81

- •8.3.6. Базис 3.5

- •8.3.6.1. Аппаратное обеспечение

- •8.3.6.2. Интерфейс пользователя

- •8.3.6.3. Построение изображения

- •8.3.6.4. Ввод текстовой информации

- •8.3.6.5. Инженерные расчеты

- •8.3.6.6. Связь с другими приложениями

- •8.3.7.1. Твердотельное моделирование

- •8.3.7.2. Сборки

- •8.3.7.3. Полезные «мелочи»

- •Контрольные вопросы

- •9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

- •9.1. Траектории движения

- •9.2. Основные задачи при интерполяции

- •9.3. Математическое решение уравнений движения

- •9.4. Реализация интегрирования в счпу

- •9.5. Счпу «Контур-2пт»*

- •9.6. Счпу «н22»**

- •9.7. Счпу «н33»*

- •9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •10. Системы связи счпу со станком

- •10.1. Позиционные кодовые счпу

- •10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

- •10.3. Контурные счпу

- •10.4. Частичная инвариантность по управлению

- •10.5. Первые поколения контурных счпу

- •10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

- •10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

- •10.8. Микропроцессорные стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •11. Микропроцессорные счпу и тенденции развития

- •11.1. Архитектура и возможности микропроцессорных систем управления типа сnс до 1990 года (однопроцессорные мпс км85, 2р-32м, 2с42-45, многопроцессорные мпс Нейрон и3, мс2101, 3с150, s8600)

- •11.2. Новые системы чпу

- •11.2.1. Архитектура открытой системы чпу

- •11.2.2. Открытое ядро чпу

- •11.2.3. Системы чпу с web-доступом

- •11.2.4. Система понятий стандарта iso 14649

- •11.2.5. Чпу, воспринимающие стандарт step-nc

- •11.2.6. Среда разработки управляющих программ для систем чпу AdvancEd

- •11.3. Примеры интеллектуальных счпу последнего поколения

- •12.2. Лвс: доступ к каналу, способы кодирования, типы сообщений, сетевые системы

- •Контрольные вопросы

- •13. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (аскуэ)

- •13.1. Требования к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов

- •13.2. Уровни аскуэ

- •13.3. Коммерческие и технические аскуэ

- •13.4. Первичные измерительные приборы

- •13.5. Первые российские аскуэ

- •13.6. Современные аскуэ

- •13.7. Аскуэ бытовых потребителей

- •13.8. Энергосбережение и аскуэ

- •Контрольные вопросы

- •14. Автоматизация котельных

- •14.1. Описание и классификация котельных установок

- •14.2. Котельная как объект регулирования

- •14.3. Регулирование нагрузки котла

- •14.4. Регулирование уровня воды в барабане котла

- •14.5. Регулирование температуры перегретого пара

- •14.6. Управление вентилятором

- •14.7. Управление дымососом

- •14.8. Система управления шиберами

- •14.9. Автоматика безопасности котельной

- •14.10. Определение параметров объекта регулирования, регуляторов и настройка аср Расчет параметров объекта управления

- •Регуляторы с им постоянной скорости

- •Технически оптимальная настройка регуляторов

- •15. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение

- •15.1. Характеристика турбомеханизмов

- •15.2. Расчет мощности на валу турбомеханизма

- •15.3. Регулирование производительности турбомеханизмов

- •15.4. Особенности регулирования скорости турбомеханизмов

- •15.5. Расчет экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода

- •Список ЛитературЫ

- •Приложение ктс «Ресурс»

- •Ктс «Альфа Смарт», «Альфа Центр»

- •Птк «эком»

- •Технические характеристики аскуэ «Континиум»

- •Регистраторы аварийных событий

- •Список сокращений

- •Автоматизация технологических процессов и производств

Контрольные вопросы

1. Перечислите задачи, решаемые САП.

2. Приведите примеры входного, промежуточного и выходного языка САП.

3. Назначение препроцессора, процессора, постпроцессора.

4. Дайте классификацию имеющихся САП.

5. Какой промежуточный язык используется в САП перед постпроцессором.

6. Дайте сравнительные характеристики систем CAD/CAM.

9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

Вопросы выполнения интерполяции хорошо изложены в литературе:

1. ПУ станками / под ред. В.Л. Сосонкина. – 1981. – С. 197–249.

2. СПУ ПУ и РТК / Б.Г. Коровин [и др.]. – 1990. – С. 158–172.

3. СПУ ПУ и РТК / О.П. Ильин [и др.]. – 1988. – С. 140–166.

4. Козырев В.М. Фазовые системы ЧПУ станками. – М.: Машиностроение, 1977.

Интерполяция – переделываю, подновляю, восстанавливаю (формообразование, т.е. согласованное движение по осям).

9.1. Траектории движения

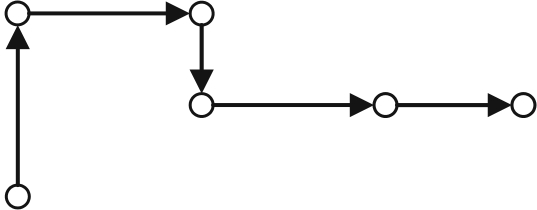

1. Позиционирование с одновременным движением по 1-й оси (рис. 9.1):

Рис. 9.1. Траектории движения позиционных роботов

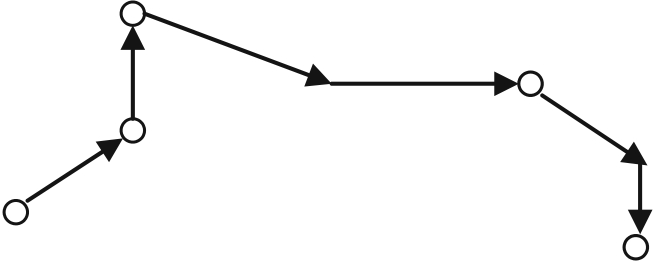

2. Позиционирование с одновременным движением по двум и более осям (рис. 9.2):

Рис. 9.2. Позиционирование для современных станков и роботов

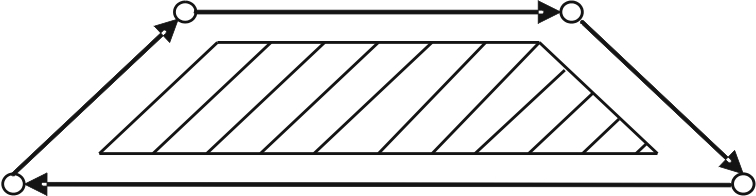

3. Контурная линейная (рис. 9.3):

Рис. 9.3. Движение по эквидистанте при линейной интерполяции

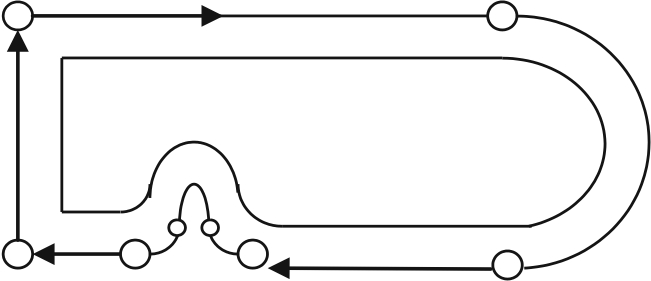

4. Контурная круговая (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Движение по эквидистанте при кривой интерполяции

9.2. Основные задачи при интерполяции

Интерполяция нужна только при контурной траектории движения. При интерполяции существуют две основные задачи:

1. Расчет опорных точек эквидистанты (траектории центра инструмента) по координатам опорных точек контура детали и по размерам инструмента, формирование заданий по координатным перемещениям.

2. Задание скорости во времени по осям, при обеспечении реализации заданной в УП траектории обработки детали:

задание контурной скорости

от кадра к кадру;

от кадра к кадру;

вычисление задания скорости по осям в функции времени в зависимости от заданного перемещения по осям, контурной скорости

,

т.е. формирование заданий в дискретной

форме

,

т.е. формирование заданий в дискретной

форме

,

,

,

,

.

.

9.3. Математическое решение уравнений движения

Уравнение

прямой:

![]() ,

где

,

где

![]() ,

где

,

где

![]() ,

,

![]() –

приращения по координатам.

–

приращения по координатам.

Уравнение окружности:

![]() ,

где

,

где

![]() ,

,

![]() –

координаты центра окружности.

–

координаты центра окружности.

В

производных уравнениях прямой и

окружности:

![]() ,

,

![]() .

.

В параметрической форме уравнения прямой и окружности:

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

где

,

где

![]() –

время обработки кадра при

–

время обработки кадра при

![]()

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() –

угловая скорость движения по окружности.

–

угловая скорость движения по окружности.

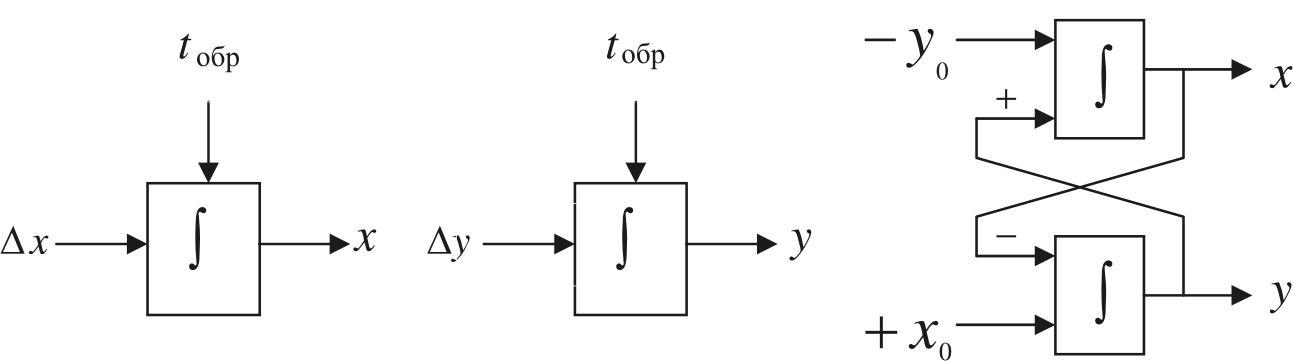

Решения уравнений прямой и окружности заключается в применении двух интеграторов (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Интегрирование при линейной и круговой интерполяции

Для линейной интерполяции

,

,

![]()

9.4. Реализация интегрирования в счпу

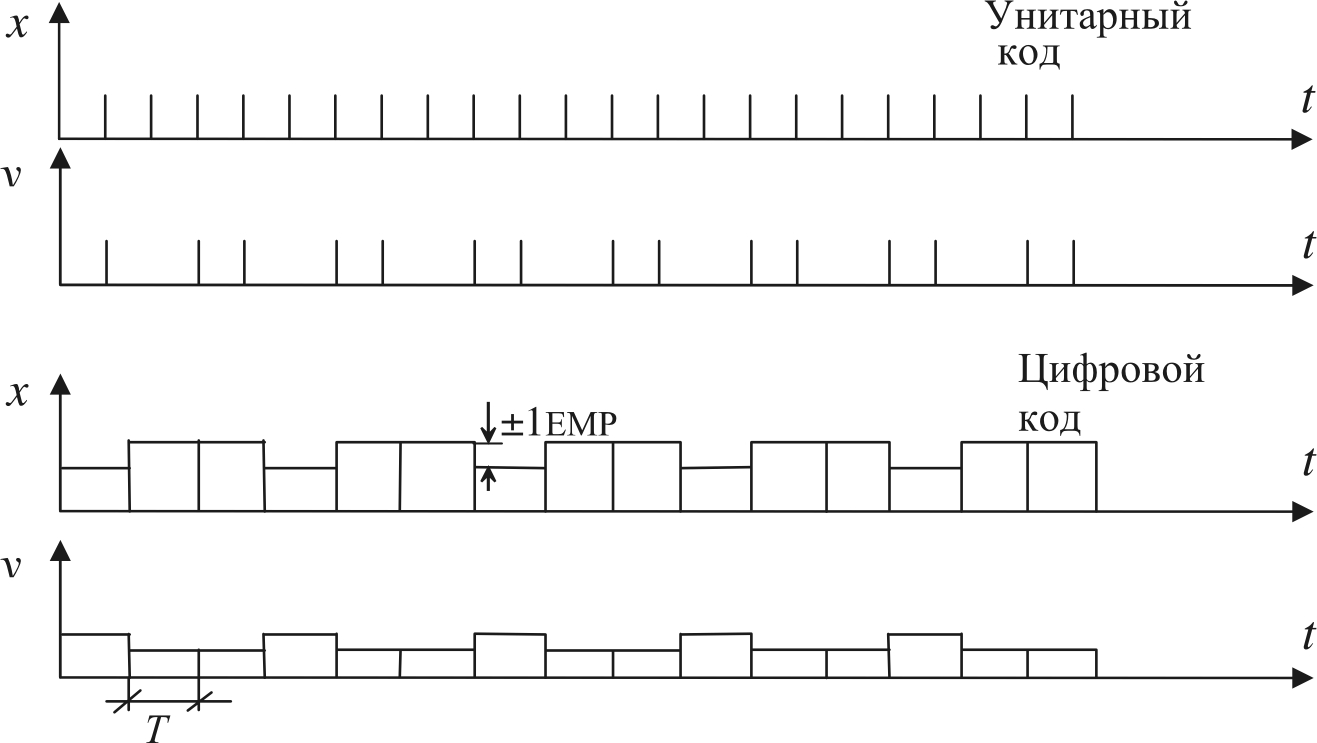

Интеграторы в СЧПУ всегда работают в дискретном виде, используя импульсную последовательность (унитарный код) или цифровой код. Это связано с требованиями точности, так как именно интеграторы обеспечивают необходимую точность формообразования детали.

При выполнении интеграторов в аппаратном виде (аппаратное моделирование) используются преобразователи кода в частоту. При этом выход интегратора – унитарный код (последовательность импульсов, общее количество которых задает перемещение, частота поступления – скорость по оси). Квант перемещения здесь постоянен – один импульс частоты, т.е. для линейной интерполяции x = y = ,

![]() ,

,

![]() .

.

Временной интервал

между импульсами переменен и зависит

от осевой скорости

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

Это и является одним из недостатков

данного способа интегрирования, когда

максимальная частота выдачи импульсов,

а значит, и максимальная скорость

перемещения ограничены возможностью

СЧПУ (обычно

.

Это и является одним из недостатков

данного способа интегрирования, когда

максимальная частота выдачи импульсов,

а значит, и максимальная скорость

перемещения ограничены возможностью

СЧПУ (обычно

![]() м/с).

м/с).

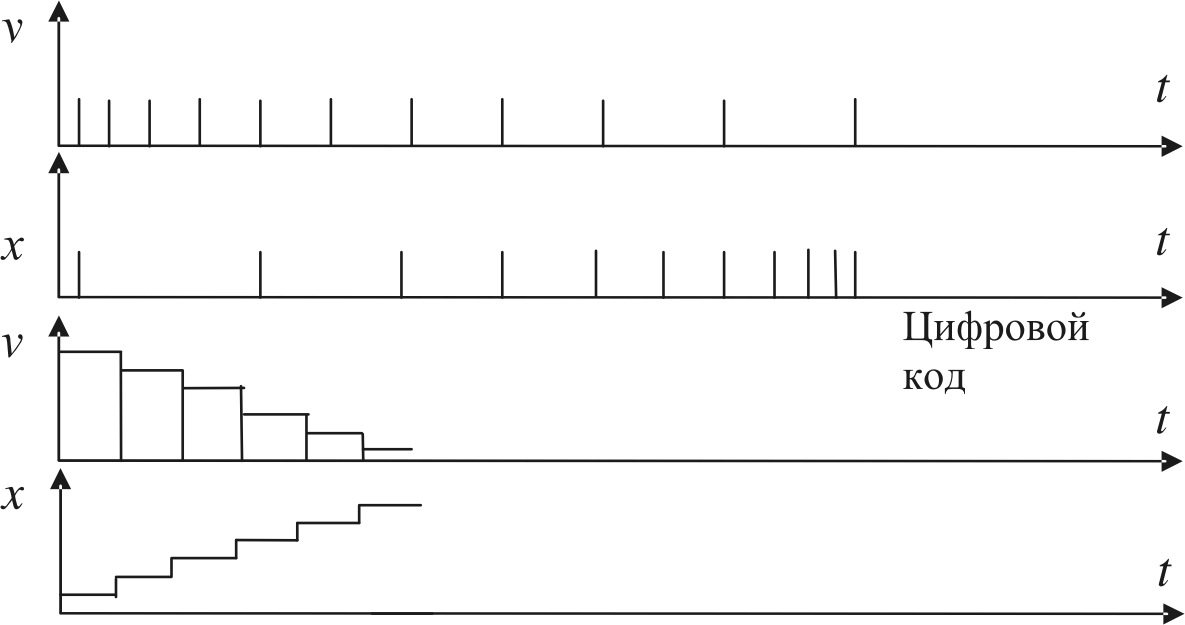

При выполнении интеграторов программным путем на ЭВМ происходит прямое решение дифференциальных уравнений (обычно простейшим способом – методом Эйлера). Квант по времени постоянен и зависит от возможностей ЭВМ и от полосы пропускания непрерывной части. Величина приращения по координате за квант по времени зависит от максимально возможных скорости перемещения и ускорения на данном станке с данными приводами.

Уравнения интегрирования по i-й координате на j+1 шаге:

![]() ,

,

![]() ,

,

где

![]() .

.

Для линейной интерполяции при Vk = const

![]() ,

,

![]() .

.

При этом операции умножения заменяются операциями сложения и сдвига (деления пополам). На рис. 9.6, 9.7 приведены графики, демонстрирующие выходной код на приводы после интерполяции: круговой или линейной, при постоянном кванте перемещений (унитарный код) или постоянном кванте времени (цифровой код, где ±1ЕМР – вес единицы младшего разряда).

Рис. 9.6. Характер выходных сигналов интерполятора при линейной интерполяции для аппаратных и микропроцессорных СЧПУ

Рис. 9.7. Характер выходных сигналов интерполятора при круговой интерполяции для аппаратных и микропроцессорных СЧПУ

Конкретные системы УЧПУ с аппаратной реализацией интерполятора рассмотрены ниже.