- •А.Н. Лыков автоматизация технологических процессов и производств

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Эффективность автоматизации. Надежность

- •1.1. Необходимость автоматизации

- •1.2. Факторы, влияющие на эффективность автоматизации

- •1.3. Показатели социально-экономической эффективности

- •Окупаемость:

- •Усиление желания внедрять автоматизацию (человеческий фактор):

- •План-график автоматизации:

- •1.4. «Подводные камни» при автоматизации

- •Еще раз о человеческом факторе

- •Секрет высокой надежности – отношение к делу производственного персонала:

- •1.6. Проблемы с надежностью в России

- •Наработка на отказ различных счпу

- •Качество микросхем

- •Контрольные вопросы

- •2. Автоматизация в машиностроении, системы чпу

- •2.1. Системы автоматизации в машиностроении

- •2.2. История развития счпу (до 1990 года)

- •2.3. Классификация существующих счпу

- •2.4. Промышленные роботы

- •2.4.1. Промышленные роботы (история начального развития)

- •2.4.2. Необходимость роботов

- •2.4.3. Сферы применения роботов

- •2.4.4. Примеры применения роботов

- •2.5. Словарь терминов и определений в счпу

- •Контрольные вопросы

- •3. Информация в системах автоматизации

- •3.1. Точность информации

- •3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

- •3.3. Аппаратные информационные уровни

- •3.4. Преобразователи информации

- •3.5. Уровни управления в системах автоматизации

- •3.6. Тенденции в построении производственных систем

- •3.7. Фазы информационных преобразований для станка с счпу

- •3.8. Стандартизация и унификация средств автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •4. Кодирование информации

- •4.1. Буквенные коды

- •4.2. Буквенно-цифровые коды

- •4.3. Цифровые коды

- •Код Грея в датчиках положения

- •Контрольные вопросы

- •5. Интегральные преобразователи информации

- •5.1. Интегральные догические микросхемы

- •5.2. Цифроаналоговые преобразователи (цап)

- •5.3. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

- •Контрольные вопросы

- •6. ПреобразоваТели информации

- •6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

- •6.2. Преобразователь «частота – код»

- •6.3. Преобразователь «код – частота»

- •6.4. Преобразователь «унитарный код – фаза»

- •6.5. Преобразователь «фаза – код»

- •6.6. Преобразователь «фаза – напряжение»

- •6.7. Узлы гальванической развязки в системах автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •7. Управляющие программы счпу

- •7.1. Структура управляющих программ для станков с чпу

- •7.2. Значения символов адресов

- •7.3. Формат кадра учпу

- •7.4. Повышение языкового уровня управляющих программ

- •Контрольные вопросы

- •8. Сап станков и роботов

- •8.1. Подготовка управляющей программы (уп)

- •8.2. Системы автоматизированного программирования уп

- •8.3. Системы cad/cam

- •8.3.1. Система AutoCad

- •8.3.2. Система bCad

- •8.3.2.1. Плоское черчение

- •8.3.2.2. Объемное моделирование

- •8.3.2.3. Генерация чертежей

- •8.3.2.4. Статистика и расчет

- •8.3.2.5. Получение реалистических изображений

- •8.3.2.6. Пользовательский интерфейс

- •8.3.2.7. Совместимость

- •8.3.2.8. Перспективы

- •8.3.3. Система ГеМма-3d при производстве технологической оснастки на оборудовании с чпу

- •8.3.4. Продукты adem cad/cam

- •8.3.4.2. Модуль adem nс

- •8.3.5. Графика-81

- •8.3.6. Базис 3.5

- •8.3.6.1. Аппаратное обеспечение

- •8.3.6.2. Интерфейс пользователя

- •8.3.6.3. Построение изображения

- •8.3.6.4. Ввод текстовой информации

- •8.3.6.5. Инженерные расчеты

- •8.3.6.6. Связь с другими приложениями

- •8.3.7.1. Твердотельное моделирование

- •8.3.7.2. Сборки

- •8.3.7.3. Полезные «мелочи»

- •Контрольные вопросы

- •9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

- •9.1. Траектории движения

- •9.2. Основные задачи при интерполяции

- •9.3. Математическое решение уравнений движения

- •9.4. Реализация интегрирования в счпу

- •9.5. Счпу «Контур-2пт»*

- •9.6. Счпу «н22»**

- •9.7. Счпу «н33»*

- •9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •10. Системы связи счпу со станком

- •10.1. Позиционные кодовые счпу

- •10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

- •10.3. Контурные счпу

- •10.4. Частичная инвариантность по управлению

- •10.5. Первые поколения контурных счпу

- •10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

- •10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

- •10.8. Микропроцессорные стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •11. Микропроцессорные счпу и тенденции развития

- •11.1. Архитектура и возможности микропроцессорных систем управления типа сnс до 1990 года (однопроцессорные мпс км85, 2р-32м, 2с42-45, многопроцессорные мпс Нейрон и3, мс2101, 3с150, s8600)

- •11.2. Новые системы чпу

- •11.2.1. Архитектура открытой системы чпу

- •11.2.2. Открытое ядро чпу

- •11.2.3. Системы чпу с web-доступом

- •11.2.4. Система понятий стандарта iso 14649

- •11.2.5. Чпу, воспринимающие стандарт step-nc

- •11.2.6. Среда разработки управляющих программ для систем чпу AdvancEd

- •11.3. Примеры интеллектуальных счпу последнего поколения

- •12.2. Лвс: доступ к каналу, способы кодирования, типы сообщений, сетевые системы

- •Контрольные вопросы

- •13. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (аскуэ)

- •13.1. Требования к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов

- •13.2. Уровни аскуэ

- •13.3. Коммерческие и технические аскуэ

- •13.4. Первичные измерительные приборы

- •13.5. Первые российские аскуэ

- •13.6. Современные аскуэ

- •13.7. Аскуэ бытовых потребителей

- •13.8. Энергосбережение и аскуэ

- •Контрольные вопросы

- •14. Автоматизация котельных

- •14.1. Описание и классификация котельных установок

- •14.2. Котельная как объект регулирования

- •14.3. Регулирование нагрузки котла

- •14.4. Регулирование уровня воды в барабане котла

- •14.5. Регулирование температуры перегретого пара

- •14.6. Управление вентилятором

- •14.7. Управление дымососом

- •14.8. Система управления шиберами

- •14.9. Автоматика безопасности котельной

- •14.10. Определение параметров объекта регулирования, регуляторов и настройка аср Расчет параметров объекта управления

- •Регуляторы с им постоянной скорости

- •Технически оптимальная настройка регуляторов

- •15. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение

- •15.1. Характеристика турбомеханизмов

- •15.2. Расчет мощности на валу турбомеханизма

- •15.3. Регулирование производительности турбомеханизмов

- •15.4. Особенности регулирования скорости турбомеханизмов

- •15.5. Расчет экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода

- •Список ЛитературЫ

- •Приложение ктс «Ресурс»

- •Ктс «Альфа Смарт», «Альфа Центр»

- •Птк «эком»

- •Технические характеристики аскуэ «Континиум»

- •Регистраторы аварийных событий

- •Список сокращений

- •Автоматизация технологических процессов и производств

5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

В микросхему включены:

на входе 8-разрядный АЦП последовательных приближений;

ОЗУ – 40 ячеек по два 25-разрядных слова;

ППЗУ с ультрафиолетовым стиранием для хранения команд (команды «Электроника-60»);

выход – 8-разрядный ЦАП.

Таким образом, имеем цифровую обработку вводимых аналоговых сигналов, на выходе снова аналоговые сигналы.

Широко используется в аппаратуре низкочастотной связи, измерительной технике, устройствах распознавания речи, образов, обработки акустических голограмм, в биомедицинской аппаратуре, автомобильной электронике и т.д.

Контрольные вопросы

1. Нарисуйте схему резисторной матрицы R-2R, применяемую в 8-разрядном ЦАП.

2. Для каких целей используются:

тристабильные выходы ИМС;

выходы ИМС с открытым коллекторным выходом.

3. Покажите состояние регистра последовательных приближений в 8 тактах взвешивания 8-разрядного АЦП при UREF = 10,24 B, Uвх = 4,01 В.

4. Укажите сферу применения АЦП параллельного считывания и интегрирующих АЦП.

5. Почему в ЦАП и АЦП используются преобразователи на 6–12 разрядов. Сколько разрядов Вы выберите в конкретном случае?

6. Сколько компараторов в 6-разрядном АЦП параллельного считывания?

6. ПреобразоваТели информации

6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

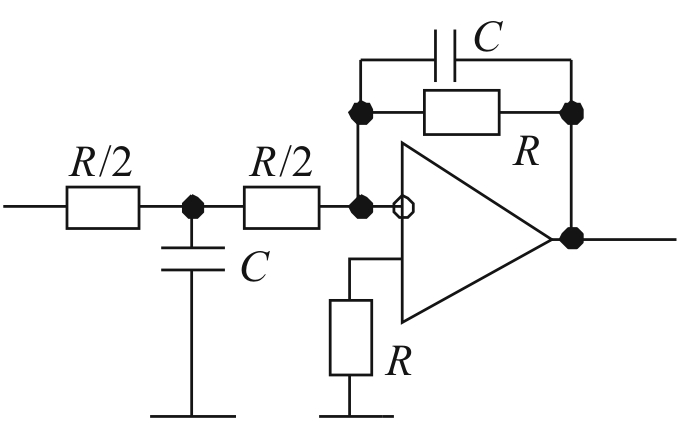

Структура стандартного преобразователя «частота – напряжение» представлена на рис. 6.1.

![]()

Рис. 6.1. Структура стандартного преобразователя «частота – напряжение»

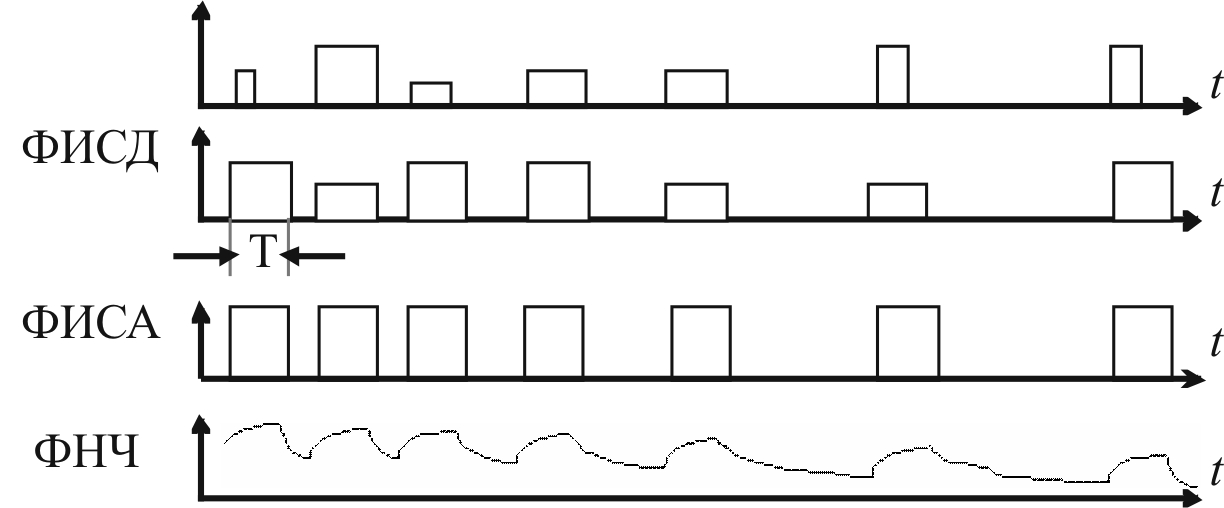

ФИСД – формирователь импульсов стабильной длительности (одновибратор).

ФИСА – формирователь импульсов стабильной амплитуды.

ФНЧ – фильтр низких частот.

Временная диаграмма работы преобразователя приведена на рис. 6.2.

Рис. 6.2. Временная диаграмма работы преобразователя «частота – напряжение»

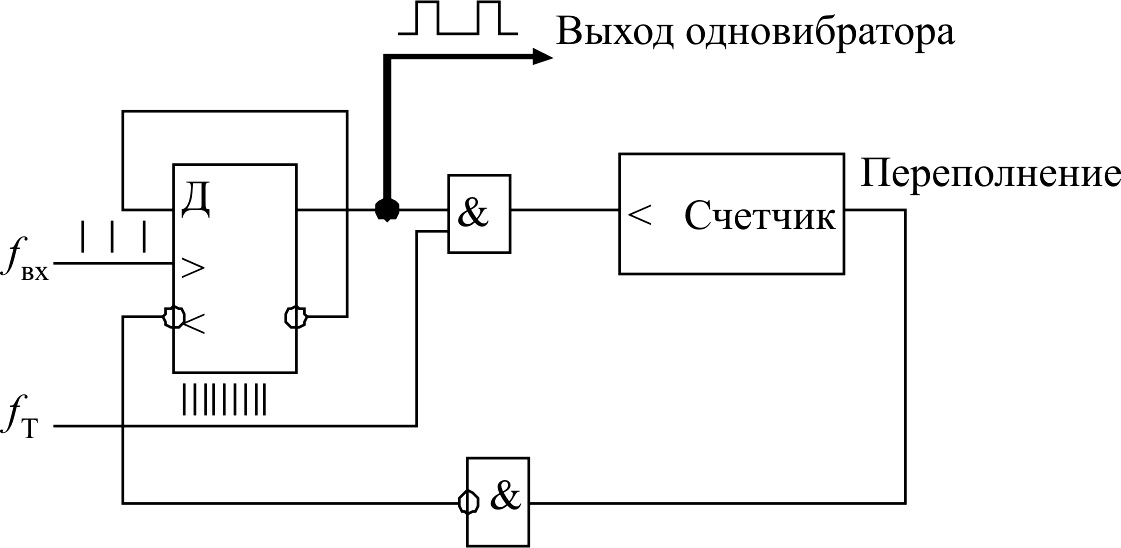

Одновибратор обычно выполняется на счетчике заполнением его тактовой частотой (рис. 6.3).

Рис. 6.3. Структура формирователя импульсов стабильной длительности

Формирователи импульсов стабильной длительности выполняются на любом ключевом элементе с питанием его стабильным напряжением.

Принципиальная

схема фильтра низкой частоты второго

порядка изображена на рис. 6.4. Его

передаточная функция W(p)

= ,

где Т = RC.

,

где Т = RC.

Рис. 6.4. Принципиальная схема фильтра низкой частоты второго порядка |

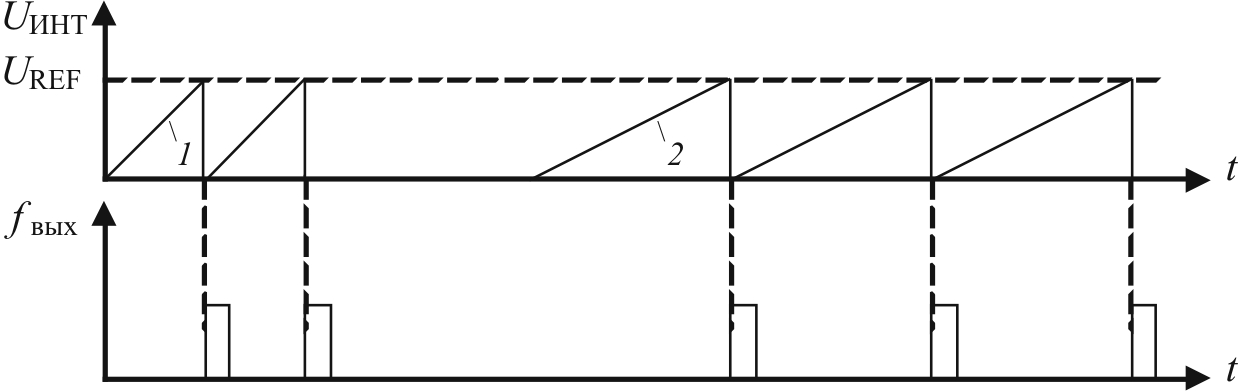

Существует интегральный преобразователь «напряжение – частота» типа К1108ПП1, обеспечивающий при Uвх = 0…10 В выходную частоту 0,01…10 кГц (возможно до 500 кГц). Временная диаграмма изменения выхода интегратора при входных сигналах Uинт1 или Uинт2 представлена на рис. 6.5. |

Рис. 6.5. Временная диаграмма изменения выхода интегратора при входных сигналах Uинт1 или Uинт2

Эту же микросхему

можно использовать как ПЧН. Входная

частота подается на одновибратор, сигнал

последнего на интегратор, являющийся

в данном случае фильтром

![]() .

.

6.2. Преобразователь «частота – код»

Существуют два способа преобразования:

подсчет количества импульсов измеряемой частоты за стабильный период тактовой частоты;

подсчет количества импульсов тактовой частоты за период измеряемой частоты.

1-й способ более распространен. Однако при большом диапазоне изменения измеряемой частоты количество подсчитываемых импульсов может быть ничтожно мало.

Пример:

Требуемый по ГОСТу диапазон регулирования скорости следящих приводов 10 000:1.

Фотоэлектрические импульсные датчики имеют обычно 2500 имп./об. При подсчете импульсных последовательностей датчика обычно происходит учетверение импульсов, т.е. общее количество посчитанных импульсов на оборот равно 10 000 имп./об.

Примем номинальную скорость двигателя подач 3000 об/мин = = 50 об/с.

Требуемый интервал квантования в микропроцессорных СЧПУ примем 10 мс.

На номинальной скорости количество импульсов за период квантования равно 50 об/с 10 000 имп./об /100 квант/с = 5000 имп./квант. При минимальной скорости количество импульсов за период квантования равно 5000/10 000 = 0,5 имп./квант, или 50 имп./с.

Учитывая, что полоса пропускания тиристорных электроприводов не превышает 30 рад/с, т.е. не более 5 Гц, дискретность 50 имп./с позволяет практически не проявляться в непрерывной части тиристорного электропривода. Однако в транзисторных электроприводах с полосой пропускания более 100 Гц данная дискретность приведет к запаздыванию, явлению «шагания» и ухудшению качества обработанной поверхности.

Недостатки второго способа:

требуется высокая стабильность периодов измеряемой частоты, что не всегда реализуется для вращающихся датчиков;

выходной код обратно пропорционален измеряемой частоте.

В настоящее время имеются и интегральные преобразователи «частота – код». Например, СБИС К1801ВП1-015 (схема описана в пособии по дисциплине «Микропроцессорные устройства) и ряд других.