- •А.Н. Лыков автоматизация технологических процессов и производств

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Эффективность автоматизации. Надежность

- •1.1. Необходимость автоматизации

- •1.2. Факторы, влияющие на эффективность автоматизации

- •1.3. Показатели социально-экономической эффективности

- •Окупаемость:

- •Усиление желания внедрять автоматизацию (человеческий фактор):

- •План-график автоматизации:

- •1.4. «Подводные камни» при автоматизации

- •Еще раз о человеческом факторе

- •Секрет высокой надежности – отношение к делу производственного персонала:

- •1.6. Проблемы с надежностью в России

- •Наработка на отказ различных счпу

- •Качество микросхем

- •Контрольные вопросы

- •2. Автоматизация в машиностроении, системы чпу

- •2.1. Системы автоматизации в машиностроении

- •2.2. История развития счпу (до 1990 года)

- •2.3. Классификация существующих счпу

- •2.4. Промышленные роботы

- •2.4.1. Промышленные роботы (история начального развития)

- •2.4.2. Необходимость роботов

- •2.4.3. Сферы применения роботов

- •2.4.4. Примеры применения роботов

- •2.5. Словарь терминов и определений в счпу

- •Контрольные вопросы

- •3. Информация в системах автоматизации

- •3.1. Точность информации

- •3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

- •3.3. Аппаратные информационные уровни

- •3.4. Преобразователи информации

- •3.5. Уровни управления в системах автоматизации

- •3.6. Тенденции в построении производственных систем

- •3.7. Фазы информационных преобразований для станка с счпу

- •3.8. Стандартизация и унификация средств автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •4. Кодирование информации

- •4.1. Буквенные коды

- •4.2. Буквенно-цифровые коды

- •4.3. Цифровые коды

- •Код Грея в датчиках положения

- •Контрольные вопросы

- •5. Интегральные преобразователи информации

- •5.1. Интегральные догические микросхемы

- •5.2. Цифроаналоговые преобразователи (цап)

- •5.3. Аналого-цифровые преобразователи (ацп)

- •5.4. Цифроаналоговый процессор км1813ве1

- •Контрольные вопросы

- •6. ПреобразоваТели информации

- •6.1. Преобразователь «частота – напряжение»

- •6.2. Преобразователь «частота – код»

- •6.3. Преобразователь «код – частота»

- •6.4. Преобразователь «унитарный код – фаза»

- •6.5. Преобразователь «фаза – код»

- •6.6. Преобразователь «фаза – напряжение»

- •6.7. Узлы гальванической развязки в системах автоматизации

- •Контрольные вопросы

- •7. Управляющие программы счпу

- •7.1. Структура управляющих программ для станков с чпу

- •7.2. Значения символов адресов

- •7.3. Формат кадра учпу

- •7.4. Повышение языкового уровня управляющих программ

- •Контрольные вопросы

- •8. Сап станков и роботов

- •8.1. Подготовка управляющей программы (уп)

- •8.2. Системы автоматизированного программирования уп

- •8.3. Системы cad/cam

- •8.3.1. Система AutoCad

- •8.3.2. Система bCad

- •8.3.2.1. Плоское черчение

- •8.3.2.2. Объемное моделирование

- •8.3.2.3. Генерация чертежей

- •8.3.2.4. Статистика и расчет

- •8.3.2.5. Получение реалистических изображений

- •8.3.2.6. Пользовательский интерфейс

- •8.3.2.7. Совместимость

- •8.3.2.8. Перспективы

- •8.3.3. Система ГеМма-3d при производстве технологической оснастки на оборудовании с чпу

- •8.3.4. Продукты adem cad/cam

- •8.3.4.2. Модуль adem nс

- •8.3.5. Графика-81

- •8.3.6. Базис 3.5

- •8.3.6.1. Аппаратное обеспечение

- •8.3.6.2. Интерфейс пользователя

- •8.3.6.3. Построение изображения

- •8.3.6.4. Ввод текстовой информации

- •8.3.6.5. Инженерные расчеты

- •8.3.6.6. Связь с другими приложениями

- •8.3.7.1. Твердотельное моделирование

- •8.3.7.2. Сборки

- •8.3.7.3. Полезные «мелочи»

- •Контрольные вопросы

- •9. Интерполяция. Аппаратные стойки чпу

- •9.1. Траектории движения

- •9.2. Основные задачи при интерполяции

- •9.3. Математическое решение уравнений движения

- •9.4. Реализация интегрирования в счпу

- •9.5. Счпу «Контур-2пт»*

- •9.6. Счпу «н22»**

- •9.7. Счпу «н33»*

- •9.8. Блок задания скорости (бзс) аппаратной стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •10. Системы связи счпу со станком

- •10.1. Позиционные кодовые счпу

- •10.2. Позиционная счетно-импульсная счпу

- •10.3. Контурные счпу

- •10.4. Частичная инвариантность по управлению

- •10.5. Первые поколения контурных счпу

- •10.6. Фазовый индикаторный и разностный режимы работы устройства связи с электроприводом

- •10.7. Расчетные соотношения для фазовых систем

- •10.8. Микропроцессорные стойки чпу

- •Контрольные вопросы

- •11. Микропроцессорные счпу и тенденции развития

- •11.1. Архитектура и возможности микропроцессорных систем управления типа сnс до 1990 года (однопроцессорные мпс км85, 2р-32м, 2с42-45, многопроцессорные мпс Нейрон и3, мс2101, 3с150, s8600)

- •11.2. Новые системы чпу

- •11.2.1. Архитектура открытой системы чпу

- •11.2.2. Открытое ядро чпу

- •11.2.3. Системы чпу с web-доступом

- •11.2.4. Система понятий стандарта iso 14649

- •11.2.5. Чпу, воспринимающие стандарт step-nc

- •11.2.6. Среда разработки управляющих программ для систем чпу AdvancEd

- •11.3. Примеры интеллектуальных счпу последнего поколения

- •12.2. Лвс: доступ к каналу, способы кодирования, типы сообщений, сетевые системы

- •Контрольные вопросы

- •13. Автоматизированные системы контроля и учета энергоресурсов (аскуэ)

- •13.1. Требования к автоматизированным системам контроля и учета энергоресурсов

- •13.2. Уровни аскуэ

- •13.3. Коммерческие и технические аскуэ

- •13.4. Первичные измерительные приборы

- •13.5. Первые российские аскуэ

- •13.6. Современные аскуэ

- •13.7. Аскуэ бытовых потребителей

- •13.8. Энергосбережение и аскуэ

- •Контрольные вопросы

- •14. Автоматизация котельных

- •14.1. Описание и классификация котельных установок

- •14.2. Котельная как объект регулирования

- •14.3. Регулирование нагрузки котла

- •14.4. Регулирование уровня воды в барабане котла

- •14.5. Регулирование температуры перегретого пара

- •14.6. Управление вентилятором

- •14.7. Управление дымососом

- •14.8. Система управления шиберами

- •14.9. Автоматика безопасности котельной

- •14.10. Определение параметров объекта регулирования, регуляторов и настройка аср Расчет параметров объекта управления

- •Регуляторы с им постоянной скорости

- •Технически оптимальная настройка регуляторов

- •15. Автоматизация турбомеханизмов и энергосбережение

- •15.1. Характеристика турбомеханизмов

- •15.2. Расчет мощности на валу турбомеханизма

- •15.3. Регулирование производительности турбомеханизмов

- •15.4. Особенности регулирования скорости турбомеханизмов

- •15.5. Расчет экономической эффективности применения частотно-регулируемого электропривода

- •Список ЛитературЫ

- •Приложение ктс «Ресурс»

- •Ктс «Альфа Смарт», «Альфа Центр»

- •Птк «эком»

- •Технические характеристики аскуэ «Континиум»

- •Регистраторы аварийных событий

- •Список сокращений

- •Автоматизация технологических процессов и производств

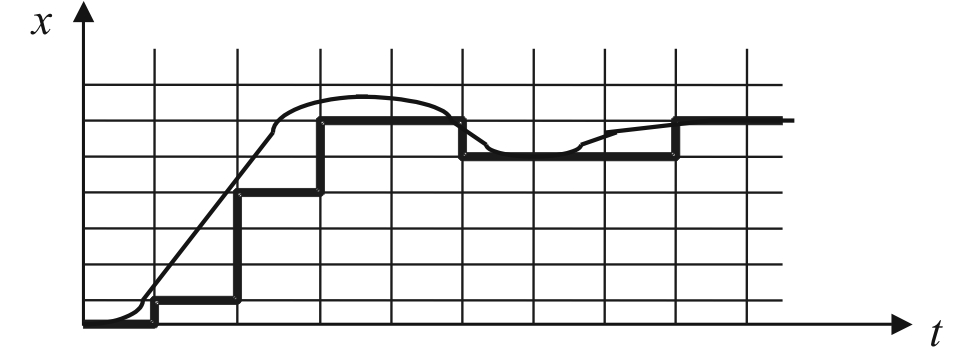

3.2. Дискретизация по уровню и по времени непрерывного сигнала

При преобразовании непрерывного сигнала в дискретный осуществляется квантование по уровню и по времени.

На рис. 3.2 представлен непрерывный сигнал и полученный из него после квантования по уровню и по времени цифровой сигнал.

Рис. 3.2. Непрерывный сигнал и полученный из него после квантования по уровню и по времени цифровой сигнал

При преобразовании всегда возникает вопрос: каковы должны быть кванты по уровню и по времени?

Величина

кванта по уровню – это, как правило,

разрешающая способность системы

управления, единица младшего разряда

цифрового кода. Учитывая, что непрерывные

сигналы датчиков и регуляторов систем

управления и других источников не могут

быть точнее 0,025–0,1 %, нет необходимости

иметь точность преобразования более

высокой. Поэтому используются

10–12-разрядные ЦАП и АЦП. При 10-разрядном

преобразователе инструментальная

погрешность = ![]() = 0,1 %,

при 12-разрядном преобразователе =

= 0,1 %,

при 12-разрядном преобразователе =![]() = 0,025 %.

= 0,025 %.

Квантование по времени вносит в системы управления запаздывание на период квантования. Следует учитывать и теорему Котельникова – Шеннона, согласно которой предельная полоса пропускания дискретной системы теоретически не может быть больше половины частоты квантования: fпр fкв/2.

Теорема: если непрерывная функция x(t) удовлетворяет условиям Дирихле (ограничена, кусочно-непрерывна и имеет конечное число экстремумов) и ее спектр ограничен некоторой частотой среза С, то существует такой максимальный интервал t между отсчетами, при котором имеется возможность безошибочно восстанавливать дискретизируемую функцию x(t) по дискретным отсчетам. Этот максимальный интервал t = /С = 1/(2fC).

Чрезмерное увеличение частоты квантования требует увеличения скорости вычислений в дискретной части системы. Но нет особой необходимости увеличивать полосу пропускания дискретной части больше, чем полоса пропускания непрерывной части системы. Это не дает преимуществ.

Например, тиристорные следящие приводы не позволяют получить полосу пропускания по контуру скорости выше, чем 30–40 Гц. Тразисторные приводы (ШИМ с ДПТ, вентильный двигатель) имеют полосу пропускания выше 100 Гц. Поэтому в системах ЧПУ при управлении тиристорными следящими электроприводами частоту квантования принимают 100–125 Гц (период квантования (8–10 мс)).

При управлении транзисторными приводами получить полосу пропускания дискретной части 250–300 Гц не всегда удается. Быстродействие электроприводов тогда используется не в полной мере.

3.3. Аппаратные информационные уровни

1. Уровень объекта – физический уровень (полевой уровень):

скорость, положение, температура, давление, расход, U, I, фаза, частота, цифровой код, t > tдоп, включено/отключено, замкнуто/ разомкнуто и т.д.

2. Уровень ЭВМ, регуляторов, систем исполнения (контроллерный уровень):

буквенно-цифровые и цифровые коды

3. Уровень оператора:

входы – световая, звуковая, графическая (дисплей, прибор) информация,

выход – механическое воздействие на кнопки, клавиши и др. управляющие устройства.

3.4. Преобразователи информации

Поскольку в системах автоматизации информация существует в разнообразных формах, требуется преобразовывать информационные сигналы из одной формы в другую.

Ниже, в табл. 3.1, представлены основные возможные преобразователи информации.

Таблица 3.1

Преобразователи информации

Конечная информация Начальная информация |

U, I |

f |

Фаза |

Цифровой код |

U, I |

Усилители, нормализаторы, согласователи уровней |

ПНЧ |

ПНФ |

ПНК (АЦП) |

f |

ПЧН |

Делители частоты |

ПЧФ |

ПЧК |

Фаза |

ПФН |

– |

– |

ПФК |

Цифровой код |

ПКН (ЦАП) |

ПКЧ |

ПКФ |

Преобразователи кода |

Необходимо представлять принципы преобразования информации из одного вида в другой, что и будет рассмотрено в данном пособии.

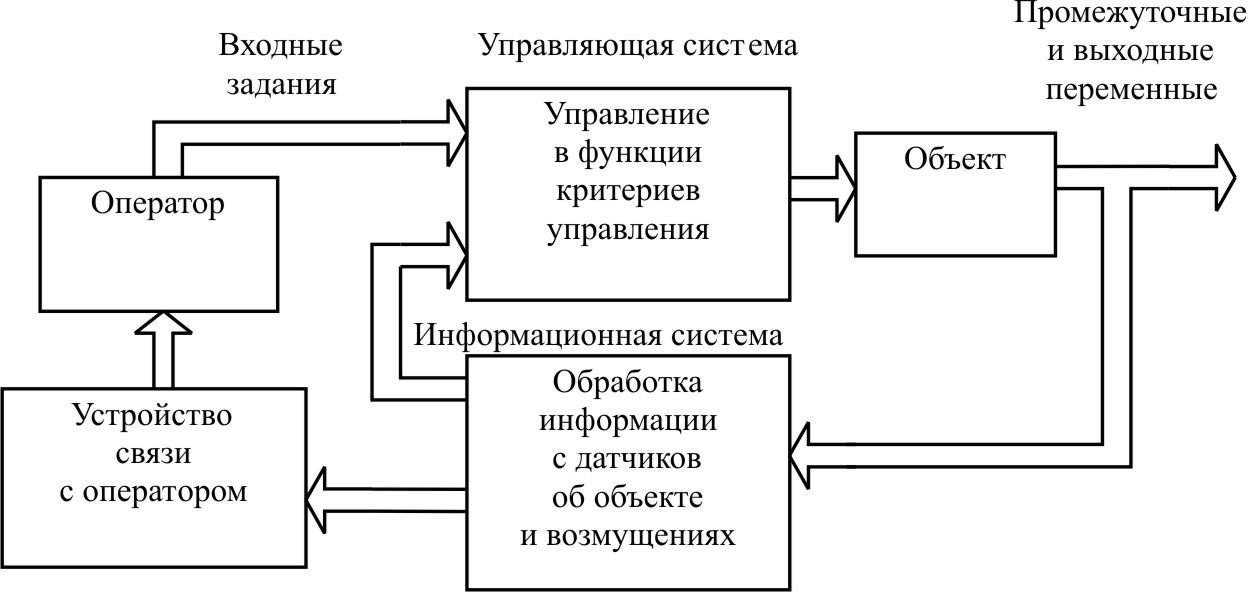

Информационные потоки соответствуют конкретному технологическому процессу. Однако можно выделить обобщенную локальную систему автоматизации (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Обобщенная локальная система автоматизации

В настоящее время любой производственный процесс – это автоматизированная система управления. Часть задач решается с помощью технических средств, когда человек освобождается от автоматического получения, обработки, передачи информации, выработки адаптационных управляющих воздействий.

Но часть задач решается с использованием интеллектуальных и физических возможностей человека.