Апластические анемии.

Апластические анемии - заболевание которые обусловлены костномозговой недостаточностью эритрона.

Среди клинических проявлений, позволяющих уже на начальном этапе обследования заподозрить апластическую анемию, можно выделить следующие синдромы:

Анемический, циркуляторно-гипоксический сипмтомокомплекс. Каких-либо существенных особенностей, по сравнению с другими патогенетическими вариантами анемий этот синдром не имеет;

Геморрагический синдром петехиально-пятнистого типа, проявляющийся микроциркуляторными кровотечениями – десневыми, носовыми, маточными кровотечениями, накожным геморрагическим синдром (мелкоточечные геморрагии, экхимозы размерами до 3-5 и более см преимущественно на конечностях);

Синдром инфекционных осложнений, представленный склонностью к инфекционным заболеваниям, язвенно-некротическим поражениям полости рта, глотки.

Исследование периферической крови существенно продвигает диагностический поиск. Лабораторными признаками апластической анемии (АА) являются:

Трехростковая цитопения;

Нейтропения;

Относительный лимфоцитоз.

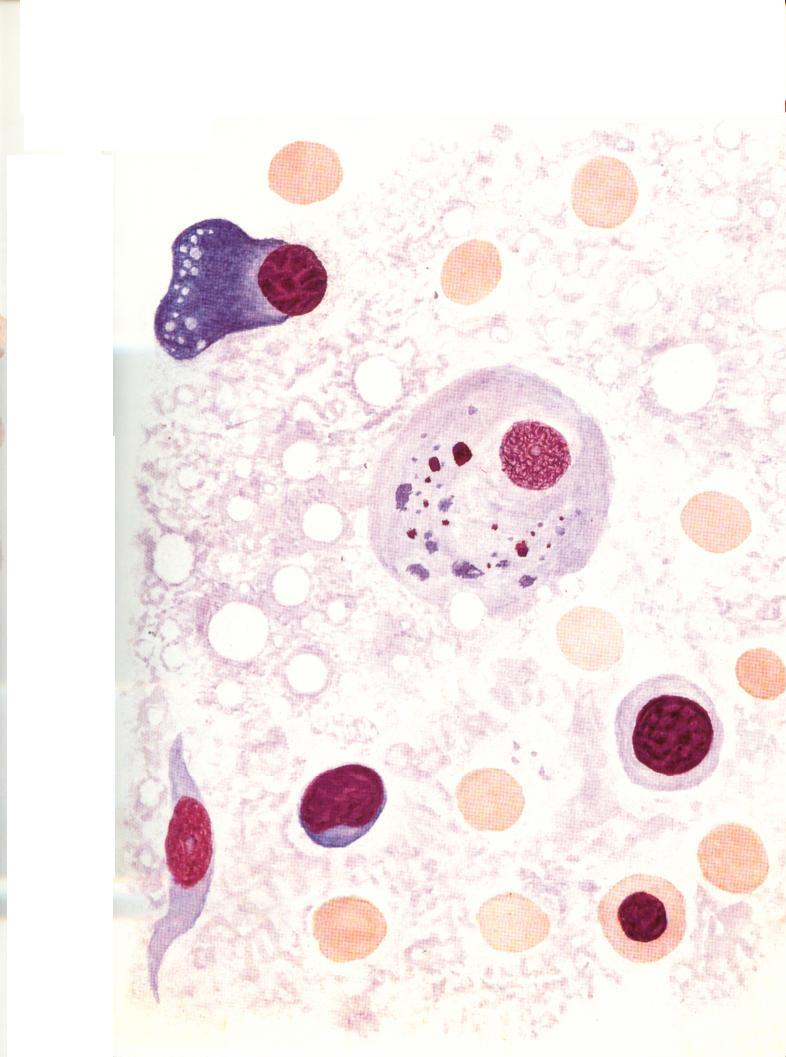

Однако для окончательной верификации диагноза в плане обследования необходимо предусмотреть стернальную пункция и трепанобиопсию. Лишь обнаружение жировой трансформации костного мозга диагноз АА можно считать доказанным (рис. 4).

. Одновременно с вышеперечисленными исследованиями проводится диагностический поиск в рамках депрессий кроветворения. В процессе обследования необходимо исключить такие заболевания как:

СКВ и другие ДЗСТ;

Вирусные интервенции и, в том числе, вирусный гепатит;

Тяжелые бактериальные инфекции (сепсис, туберкулез);

Опухолевые заболевания различных локализаций;

Наследственные заболевания (анемия Фанкони);

Воздействия ионизирующих излучений и токсических веществ (цитостатики).

Лишь отвергнув выше перечисленные заболевания и состояния можно высказаться в пользу идиопатической апластической анемии.

Диагноз АА предполагает проведение программной терапии, Ограничимся только перечислением этапов этой терапии:

Антилимфо (тимо) цитарный глобулин (АТГАМ);

Спленэктомия;

Циклоспорин А.

Как одно из направлений терапии можно обсуждать трансплантацию костного мозга или стволовых клеток, которая вследствие сложности пока мало доступна для большинства больных.

Сидероахрестические анемии

Это группа анемий, которые объединяются под названием сидероахрестические анемии. Более правильное название этой группы анемий – анемии, обусловленные нарушением синтеза и/или утилизации порфиринов. Наиболее грозные проявления наблюдаются при острых порфириях.

Острая перемежающаяся порфирия достаточно редко встречаются в клинической практике и не имеют существенного значения в процессе дифференциального диагноза. Однако следует отметить, что в основе порфирий лежат нарушения обмена порфиринов, имеющие тесную связь с циклом биосинтеза гема. Своевременная диагностика острых форм порфирий затруднена большим разнообразием их клинических проявлений, маскирующих порфирию под другие заболевания. Частота встречаемости этой патологии поданным литературы варьирует в диапазоне 7-12 случаев на 100 тыс. населения, в то время как асимптомные носители генетических дефектов, приводящих к раз-витию порфирии встречается гораздо чаще — 1:1000. Заболевание наследуется аутосомно-доминантно [3]. Острая перемежающаяся порфирия обусловлена дефицитом активности порфобилиноген-дезаминазы — 3-го фермента в цепи биосинтеза гема. Накопление в токсичных концентрациях предшественников порфиринов (дельта-аминолевулиновой кислоты и порфобилиногена) приводит к манифестации заболевания

К факторам, способным спровоцировать приступы острых порфирий у бессимптомного носителя генетического дефекта относятся: голодание, инфекции, прием алкоголя, прием некоторых лекарственных препаратов (НПВП, антибиотиков, сульфаниламидов и др.), инсоляция, колебание уровня женских половых гормонов (месячные, беременность).

В клинической картине могут быть представлены следующие синдромы:

Циркуляторно-гипоксический;

Неврологические расстройства, представленные двигательными полиневритами, парезами и параличами;

Абдоминальный сипмтомокомплекс, напоминающий «свинцовые колики»;

Симптомокомплекс субгемолиза;

Весьма специфическим симптомом заболевания можно считать изменение цвета мочи, которая приобретает оранжевый, красный цвет за счет увеличения концентрации продуктов обмена порфиринов.

Лабораторный симптомокомплекс включает умеренную гипохромную анемию, небольшое увеличение количества ретикулоцитов, незначительное увеличение концентрации билирубина, увеличение концентрации порфиринов в моче и концентрации δ-аминолевулиновой кислоты в крови.

Лечение острой перемежающейся порфирии начинают с исключения триггерных механизмов, затем назначается аргинат гема (препарат «нормосанг»), в стандартной дозе 3 мг/кг в день в течение 4— 7ми дней, приводящий к нормализации синтеза гема. Кроме того назначается комплексное симптоматическое лечение. Стратегической задачей ведения больных порфириями является профилактика повторных острых приступов за счет исключения известных провоцирующих факторов.

Анемия хронических заболеваний.

Анемия, возникающая у пациентов с инфекцией, воспалением, неоплазиями и продолжающаяся более 1-2 месяцев обозначается как анемия хронических заболеваний – АХЗ.

Среди причин, приводящих к развитию АХЗ, фигурируют такие как анемии при хронических воспалительных заболеваниях, анемии при патологии желез внутренней секреции и многие другие. Наиболее часто встречающиеся причины АХЗ представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Причины АХЗ

Заболевания |

Частота |

Инфекции Вирусные (острый и хронические),включая ВИЧ Бактериальный Паразитарные Грибковые |

18-95% |

Опухоли Гемобластозы Солидные опухоли |

30-77% |

Аутоиммунные заболевания Ревматоидный артрит СКВ и другие заболевания соединительной ткани Васкулиты Саркоидоз Хронические воспалительные заболевания кишечника |

8-71% |

Хроническое отторжение трансплантата |

8-70% |

Хронические заболевания почек |

23-50% |