- •§ 1. Предмет радиохимии

- •Особенности радиохимии

- •4. Значение радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •Общая радиохимия

- •1. Радиоактивность и .Свойства изотопных частиц.

- •Общехимические свойства изотопных частиц

- •Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •§ 3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Особенности явления ядерной изомерии

- •. Химические последствия изомерных переходов

- •Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •Практическое использование химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •1. Основы ядерной энергетики

- •2. Взаимодействие нейтронов с ядерным веществом, реакция деления ядер.

- •3. Жизненный цикл нейтронов

- •1902 – 1903. Начало пути: а. Беккерель, ф.Содди, э. Резерфорд

- •Виды ядерных зарядов

- •Мощность ядерных боеприпасов

- •Поражающие факторы ядерного взрыва.

- •Основы патогенеза радиационного поражения Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом.

- •Классификация и характеристика радиозащитных веществ

- •Радиозащитные вещества кратковременного действия

- •Серосодержащие радиозащитные вещества.

- •Производные индолилалкиламинов

- •Комбинации радиозащитных веществ

- •Химические радиопротекторы и гипоксия

- •Механизм радиозащитного действия

- •1. Радиохимические механизмы

- •2. Биохимико-физиологические механизмы

Практическое использование химических последствий изомерного перехода

Взрывообразное разрушение материнской молекулы при изомерном переходе, осуществляемом путем внутренней конверсии, и связанное с этим изменение химического состояния основного изомера являются основой разделения ядерных изомеров.

При этом неразрешимая на первый взгляд проблема разделения атомов, являющихся одновременно и изотопами, и изобарами, сводится к сравнительно легкой задаче разделения различных химических форм одного и того же элемента (тем более, что основной изомер оказывается в форме простейших неорганических соединений).

|

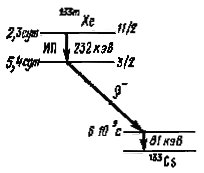

Рис. 38. Схема распада 133mXe. |

Практически процесс разделения ядерных изомеров включает получение с помощью ядерных реакций или ядерных превращений метастабильного состояния, синтез материнского соединения, содержащего атомы в метастабильном состоянии, накопление основного изомера и отделение новой химической формы последнего от материнского соединения (методами экстракции, хроматографии и т. д.).

Рассмотрим в качестве примера разделение ядерных изомеров 133mХе. 133Хе образуется по реакции 132Хе(n, ) 133mХе. Схема распада 133mХе приведена на рис.38. Этот переход осуществляется на 87% путем внутренней конверсии. В качестве материнского соединения используется 133mХеО3, который может быть получен как в результате --распада 133I в составе иодата, так и путем гидролиза высших фторидов ксенона, облученных медленными нейтронами. Сернокислый раствор триоксида ксенона, содержащего атомы метастабильного изомера ксенона, помещают в барботер, в котором осуществляется накопление основного изомера в новой химической форме. Происходящие при этом процессы можно

133mXeO3

![]() 133XeQ+O3

133Xe(Q

- Q' )+ ... OQ'

+3

133Xe(Q

- Q' +)+ +

3O1/2Q' +

133XeQ+O3

133Xe(Q

- Q' )+ ... OQ'

+3

133Xe(Q

- Q' +)+ +

3O1/2Q' +

![]() 133Xe

+ 3/2O2.

133Xe

+ 3/2O2.

По окончании накопления основной изомер (газообразный ксенон удаляется током гелия и поглощается активированным углем. Выход основного изомера совпадает с долей переходов, осуществляемых путем внутренней конверсии (87%). Это естественно, так как существует прямая связь между процессами, развиваемыми в электронных оболочках основного изомера, и его выходом. Последний может использоваться для оценки коэффициента внутренней конверсии.

Химические последствия изомерных переходов представляют интерес для решения вопроса о наличии или отсутствии генетической связи между двумя изомерными состояниями. Возможность отделения основного изомера является надежным критерием наличия генетической связи и, наоборот, невозможность его отделения свидетельствует об отсутствии такой связи. Таким образом, например, была установлена генетическая связь для пары изомеров 121mSn — 121Sn и отсутствие ее для пары изомеров 123mSn — 123Sn.

[Содержание] |