- •§ 1. Предмет радиохимии

- •Особенности радиохимии

- •4. Значение радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •Общая радиохимия

- •1. Радиоактивность и .Свойства изотопных частиц.

- •Общехимические свойства изотопных частиц

- •Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •§ 3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Особенности явления ядерной изомерии

- •. Химические последствия изомерных переходов

- •Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •Практическое использование химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •1. Основы ядерной энергетики

- •2. Взаимодействие нейтронов с ядерным веществом, реакция деления ядер.

- •3. Жизненный цикл нейтронов

- •1902 – 1903. Начало пути: а. Беккерель, ф.Содди, э. Резерфорд

- •Виды ядерных зарядов

- •Мощность ядерных боеприпасов

- •Поражающие факторы ядерного взрыва.

- •Основы патогенеза радиационного поражения Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом.

- •Классификация и характеристика радиозащитных веществ

- •Радиозащитные вещества кратковременного действия

- •Серосодержащие радиозащитные вещества.

- •Производные индолилалкиламинов

- •Комбинации радиозащитных веществ

- •Химические радиопротекторы и гипоксия

- •Механизм радиозащитного действия

- •1. Радиохимические механизмы

- •2. Биохимико-физиологические механизмы

§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

Для радиоактивных элементов, существующих в форме радиоколлоидов, характерно аномальное поведение при различных физико-химических процессах. Поэтому очень важно установить, в каком состоя-нии находится изучаемый радиоактивный нуклид в исследуемой системе.

Существует две группы методов исследования радиоколлоидов: прямые и косвенные.

Прямые методы. Эти методы позволяют установить факт радиоколлоидообразования и оценить степень дисперсности коллоидных частиц. Эти методы включают обычные методы коллоидной химии: диализ, ультрафильтрацию, центрифугирование и ультрацентрифугирование, диффузию, электромиграцию в электрическом поле, а также метод радиографии.

Прежде чем перейти к рассмотрению каждого из них, необходимо отметить, что применение этих методов для исследования состояния микроколичеств вещества в растворах требует большой осторожности вследствие адсорбции радиоактивных нуклидов в различных формах (ионной, молекулярной, коллоидной) на мембранах, стенках сосудов, фильтрах и других поверхностях. Адсорбция может привести к неправильной трактовке полученных результатов. Поэтому необходимо удостовериться в отсутствии адсорбционных потерь радиоактивных Нуклидов составлением баланса активности. Если потери имеют место, то для их устранения обычно производят предварительное адсорбционное насыщение данным радиоактивным нуклидом всех поверхностей, находящихся в контакте с исследуемым раствором.

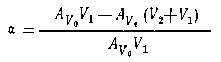

Метод диализа. Мицеллы коллоидных систем в отличие от ионов и молекул не способны проникать через полупроницаемые мембраны. Это позволяет рассчитывать долю радиоактивного нуклида, находящегося в коллоидной форме, на основании измерения объемных активностей во внутренней и внешней ячейках диализатора после установления равновесия. Доля радиоактивного нуклида в коллоидной форме рассчитывается по формуле

|

(4.1) |

где - AV0 - объемная активность исходного раствора в первой ячейке диализатора; V1 — объем раствора в первой ячейке; AV2— равновесная объемная активность раствора во второй ячейке, первоначально не содержащей радиоактивного нуклида; V2— объем раствора во второй ячейке диализатора; AV2 (V2 + V1)- общая активность радиоактивного нуклида в ионной форме. Расчет по формуле (4.1) возможен при условии отсутствия адсорбционных потерь.

Недостатком метода диализа является малая скорость установления равновесия процесса диализа (время установления равновесия составляет ~ 1 сутки) и ограниченная применимость его к изучению неустойчивых псевдоколлоидных систем из-за смещения равновесия процесса адсорбции во времени.

Метод ультрафильтрации. Исследуемый раствор пропускают через ультрафильтры. Обычно используют ультрафильтры из целлофана с диаметром пор 1—3 нм, через которые исследуемый раствор пропускают под давлением (5—10)102 кПа, или биологические фильтры с размером пор от десятков до сотен нанометров. Доля радиоактивного нуклида в коллоидной форме рассчитывается по формуле

= 1 - AV/AV0, |

(4.2) |

где AV и AV0 - объемные активности фильтрата и исходного раствора соответственно.

Метод ультрафильтрации более прост и удобен, чем метод диализа. Достоинством этого метода является возможность оценки размеров коллоидных частиц путем подбора фильтров с соответствующим диаметром пор.

Метод центрифугирования и ультрацентрифугирования. Этим методом осаждают мицеллы коллоидных систем под действием ускоряющих сил. Следует иметь в виду, что истинные коллоиды могут осаждаться при ускорениях (2,5—5)104, т. е. только в ультрацентрифугах. Центрифуги со скоростью вращения 3000—6000 об/мин позволяют выделить лишь крупнодисперсные псевдоколлоиды. Доля радиоактивного нуклида в коллоидной форме рассчитывается по формуле (4.2), где объемные активности центрифугата и исходного раствора соответственно.

Метод диффузии. Метод основан на установлении связи между коэффициентом диффузии D и размерами частиц (уравнение Эйнштейна — Стокса):

где D — коэффициент диффузии (м2/с); Т — абсолютная температура; R — газовая постоянная; NA — постоянная Авогадро; — коэффициент динамической вязкости среды (Пас); r—радиус частицы. Это уравнение строго применимо к назаряженным частицам сферической формы, размер которых велик по сравнению с размером частиц растворителя. Однако и для заряженных частиц различной формы аномально низкое значение коэффициента диффузии радиоактивных нуклидов может служить доказательством его коллоидного состояния. Высокая чувствительность радиометрических методов позволяет изучать диффузию в бесконечно разбавленных растворах.

Метод миграции в электрическом поле. Метод применяется для cтановления знака заряда мицеллы по направлению ее движения, однако не позволяет установить соотношение чисел коллоидных частиц различного состава. Это обусловлено возможностью смещения равновесия между различными формами в процессе миграции.

Метод радиографии. Радиографируют каплю радиоактивного раствора, нанесенную непосредственно на фотоэмульсию. Метод предложен К. Шамье в 1927 г. Однородное потемнение фотоэмульсии свидетельствует, по трактовке Шамье, об ионном или молекулярном состоянии радиоактивного нуклида, неоднородное - о его коллоидном состоянии. В настоящее время доказано, что такая трактовка результатов неправильна. Действительно, неравномерное потемнение фотоэмульсии является результатом адсорбции радиоактивных частиц да подложке. Устранение адсорбционных явлений возможно при на-аесении пленки раствора на кольцо из платиновой проволоки, которое помещается на расстоянии 1—1,5 мм от фотопластинки, или замораживанием капли исследуемого раствора.

Косвенные методы. Эти методы исследования радиоколлоидов основаны на неодинаковом поведении ионов и молекул, с одной стороны, и коллоидных частиц — с другой, при различных физико-химических процессах. К косвенным методам относятся методы адсорбции, электрохимические методы, методы изотопного и ионного обмена и др. Из них наиболее часто используют первый метод.

Метод адсорбции. В качестве метода установления природы радиоколлоидов предложен И. Е. Стариком в 1930—1933 гг. Сущность метода заключается в изучении адсорбционных свойств радиоактивных нуклидов, находящихся в растворах в микроконцентрациях, в зависимости от состава раствора, в частности от рН, и в сопоставлении полученных данных с результатами прямых методов исследования коллоидного состояния. В качестве адсорбента наиболее часто используется стекло, на поверхности которого в контакте с водными растворами образуется пленка коллоидной кремниевой кислоты. Эта пленка обусловливает адсорбционные свойства стекла и, как было показано в ряде работ, начиная с рН 2—3, имеет отрицательный заряд. Выбор стекла в этом методе обоснован, так как природа поверхности стекла и коллоидных загрязнений, присутствующих в водных растворах, одинакова.

Экспериментально определяемой величиной в методе адсорбции является коэффициент адсорбции (Кадс):

Кадс = AS/AV. где AS и AV —поверхностная и объемная активности на поверхности стекла и в растворе.

Количество радиоактивного нуклида на поверхности стекла рассчитывают по разности исходной и равновесной активностей в растворе. Исходная активность определяется в момент введения радиоактивного нуклида в раствор, что необходимо для изучения первичного акта распределения радиоактивного нуклида между раствором и адсорбирующей поверхностью. Критерием образования истинных радиоколлоидов является несовпадение областей проявления максимумов адсорбционных свойств и коллоидообразования, установленного прямыми методами.

Другие косвенные методы исследования коллоидного состояния (х р о м а т о г р а ф и ч е с к и й и э л е к т р о х и м и ч е с к и й) рассмотрены в соответствующих разделах.

В радиохимических исследованиях наличие коллоидного состояния радиоактивного нуклида крайне нежелательно. Известно несколько приемов переведения радиоактивного нуклида из коллоидной формы в ионную или молекулярную. К ним относятся: предварительная очистка растворителя, увеличение кислотности раствора, добавление комплексообразующих реагентов и удерживающих носителей, а также обеспечение условий хранения, препятствующих образованию радиоколлоидов (сокращение времени хранения, выбор материала и др.).