- •§ 1. Предмет радиохимии

- •Особенности радиохимии

- •4. Значение радиохимии

- •§ 2. Краткий очерк истории развития радиохимии

- •Общая радиохимия

- •1. Радиоактивность и .Свойства изотопных частиц.

- •Общехимические свойства изотопных частиц

- •Термодинамическое поведение изотопных частиц

- •3. Кинетическое поведение изотопных частиц

- •§ 1. Классификация реакций изотопного обмена

- •§ 2. Причины протекания реакций изотопного обмена

- •§ 3. Особенности реакций идеального изотопного обмена

- •§ 4. Основное уравнение кинетики реакций идеального изотопного обмена

- •. Основы экспериментальных методов исследования процессов изотопного обмена

- •Глава 4

- •§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

- •§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

- •§ 3. Основы экспериментальных методов исследования радиоколлоидов

- •Химия радиоактивных элементов

- •Глава 10

- •§ 1. Технеций

- •§ 2. Прометий

- •§ 3. Полоний

- •§ 4. Астат

- •§ 5. Радон

- •§ 6. Франций

- •§ 7. Радий

- •Особенности явления ядерной изомерии

- •. Химические последствия изомерных переходов

- •Практическое использование химических последствий изомерного перехода

- •Глава 14

- •§ 1. Теоретические аспекты химических последствий --распада

- •Практическое использование химических последствий --распада

- •§ 2. Экспериментальные методы исследования химических последствий --распада

- •1. Основы ядерной энергетики

- •2. Взаимодействие нейтронов с ядерным веществом, реакция деления ядер.

- •3. Жизненный цикл нейтронов

- •1902 – 1903. Начало пути: а. Беккерель, ф.Содди, э. Резерфорд

- •Виды ядерных зарядов

- •Мощность ядерных боеприпасов

- •Поражающие факторы ядерного взрыва.

- •Основы патогенеза радиационного поражения Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом.

- •Классификация и характеристика радиозащитных веществ

- •Радиозащитные вещества кратковременного действия

- •Серосодержащие радиозащитные вещества.

- •Производные индолилалкиламинов

- •Комбинации радиозащитных веществ

- •Химические радиопротекторы и гипоксия

- •Механизм радиозащитного действия

- •1. Радиохимические механизмы

- •2. Биохимико-физиологические механизмы

Глава 4

ПРОЦЕССЫ КОЛЛОИДООБРАЗОВАНИЯ В РАДИОХИМИИ

Закономерности, управляющие поведением элемента в крайне разбавленных растворах, определяются его состоянием в исследуемой системе.

Под термином «состояние» подразумевается совокупность всех форм существования элемента, находящегося в данной фазе.

Состояние характеризуется степенью окисления элемента, химической формой его существования, степенью дисперсности вещества в жидкой и газообразной фазах или положением его атомов в кристаллической решетке твердой фазы и определяет химическое и физико-химическое поведение элемента. Сложность изучения этой проблемы в радиохимии обусловлена крайне малыми концентрациями радиоактивных веществ, а также специфическими явлениями, связанными с действием радиоактивных излучений*.

§ 1. Состояние радиоактивных элементов [нуклидов] в жидкой фазе

В жидкой фазе химический элемент может находиться в виде ионов или молекул (истинные растворы), а также в коллоидном состоянии.

В водных растворах состояние элемента в значительной степени обусловлено процессами гидролиза. Эти процессы сводятся к образованию на первой стадии моноядерного гидроксокомплекса по схеме

[Me(H2O)n]z+ + H2O [Me(H2O)n-1(OH)](z-1)+ + H3O+

Константа устойчивости этого гидроксокомплекса связана с константой гидролиза соотношением

= Kг/Kв, где Kв — ионное произведение воды.

Как правило, процесс гидролиза не ограничивается образованием моноядерного комплекса и протекает по схеме

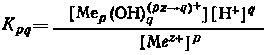

p [Me(H2O)n]z+ + qH2O Kpq [Mep(OH)q(H2O)pn-q](pz-q)+ + qH3O, где Kpq - константа равновесия процееса образования полиядерного продукта гидролиза:

Помимо гидроксокомплексов в водных растворах могут возникать также оксокомплексы. Последние образуются в результате взаимодействия моноядерных гидроксокомплексов:

2[Me(H2O)n-1 {OH}](z-1)+ [(H2O)n-1 Me - O - Me(H2O)n-1]2(z-1)+ + H2O

или при отщеплении ионов водорода от полиядерных продуктов гидролиза. Скорость процесса гидролиза определяется второй стадией — образованием полиядерных гидроксо- и оксокомплексов. Следствием процесса гидролиза является присутствие в растворе как растворимых моно- и полиядерных комплексов различной степени ядерности, так и нерастворимых частиц — полимеров коллоидных размеров** и осадков гидроксидов.

Особенностью процессов гидролиза в крайне разбавленных растворах является преимущественное образование моноядерных форм, поскольку протекание процессов полимеризации, как правило, возмож-но при концентрации элемента не менее 10-6 моль/л. Это обстоятельство чрезвычайно важно при изучении вопроса о состоянии радиоактивных элементов в растворах, в частности, при рассмотрении процессов радиоколлоидообразования.

* См.: Давыдов Ю. П. Состояние радионуклидов в растворах. Минск, Наука и техника, 1978.

§ 2. Процессы радиоколлоидообразования

К первым исследованиям, в которых было показано, что радиоактивные вещества в микроколичествах могут образовывать коллоидные системы, относятся работы Ф. Панета и Т. Годлевского (1912—1914). Наблюдения этих ученых явились основой исследований, посвященных вопросам радио коллоидообразования.

В течение длительного времени существовали две точки зрения на природу коллоидного состояния веществ, находящихся в микроконцентрациях. Одна группа исследователей (Ф. Панет, И. Е. Старик, М. Гайсинский) придерживалась представлений, согласно которым радио коллоиды являются мельчайшими агрегатами, состоящими из трудно растворимых соединений исследуемого элемента (истинные радиоколлоиды). Согласно представлениям другой группы исследователей (Р. Зигмонди, М. Кюри, О. Хан), образование радиоколлоидов связывалось с адсорбцией радиоактивных нуклидов на частицах загрязнений (псевдорадиоколлоиды).

В настоящее время вопрос о природе коллоидного состояния радиоактивных нуклидов не является дискуссионным. Установлено существование как истинных, так и псевдорадио коллоидов. Радиоактивный элемент (нуклид) в определенной химической форме может в зависимости от условий находиться в растворе как в и с т и н н о м, так и п с е в д о р а д и о к о л л о и д н о м с о с т о я н и и.

Необходимым условием образования истинных радиоколлоидов является достижение произведения растворимости труднорастворимого соединения, образующего дисперсную фазу. При этом подразумевается, что состав этого соединения остается постоянным при изменении его концентрации в растворе. Однако при работе с микроколичествами вещества может происходить неконтролируемое изменение состава соединений, образующих дисперсную фазу, и вследствие этого значение произведения растворимости не позволяет судить о возможности образования истинных радиоколлоидов. Более надежным критерием их образования в водных растворах можно считать пороговую концентрацию элемента, начиная с которой возможно образование полиядерных продуктов гидролиза (димеров). Для оценки этой концентрации должны быть известны значения Кr и Kpq, которые, однако, не всегда определены достаточно точно. Поскольку большинство радиохимических исследований проводится с радиоактивными веществами, концентрация которых не превышает пороговой, образование истинных радиоколлоидов может иметь место лишь в ограниченном числе случаев.

Помимо значения пороговой концентрации возможность образования истинных радиоколлоидов определяется знаком их заряда с учетом правила Бильтца. Согласно этому правилу в растворе не может быть двух разнозаряженных коллоидных частиц. В частности, в водных растворах, где в контакте со стеклом всегда присутствуют коллоидные агрегаты кремниевой кислоты, заряженные отрицательно, не могут находиться коллоидные агрегаты гидроксидов многовалентных элементов, которые, как известно, имеют положительный заряд вплоть до рН 7—8.

Поскольку псевдорадиоколлоиды образуются, как указывалось ранее, в результате -адсорбции радиоактивных нуклидов на частицах посторонних загрязнений, степень их дисперсности значительно ниже, чем истинных радиоколлоидов. Если истинные радиоколлоиды характеризуются размером мицелл порядка 1—3 нм, то размеры мицелл псевдо радиоколлоидов составляют десятки — сотни нанометров и определяются степенью дисперсности частиц загрязнений.

Химическая форма радиоактивного нуклида, в виде которой он адсорбируется на коллоидных загрязнениях, зависит от состава раствора. Такими формами в водном растворе могут быть как гидратированные ионы [Me(Н2О)n]z+, так и сложные продукты гидролиза, например [Ме(OН)n](z - n)+ или [Мер(OН)q](pz - q)+. Так, 115Cd при концентрации в растворе 5-10-7 моль/л в области рН 6—9 образует псевдорадиоколлоид в результате адсорбции акваиона [Сd(H2O)4]2+, а при рН > 9 — моноядерные гидроксокомплексы.

Возможность образования псевдорадиоколлоидов с участием полиядерных гидролизных форм в крайне разбавленных растворах мало вероятна. Это обусловлено тем, что скорость процесса полимеризации, как правило, значительно меньше скорости адсорбции моноядерных комплексов.

Устойчивость псевдорадиоколлоидов определяется, с одной стороны, адсорбируемой формой и химической природой радиоактивного нуклида, с другой стороны, зарядом и адсорбционной емкостью частиц загрязнений.

Существует несколько приемов, позволяющих установить природу коллоидного состояния (псевдо- или истинноколлоидное) радиоактивных нуклидов. Одним из таких приемов служит изучение влияния концентрации радиоактивного нуклида на степень его коллоидообразования. Доля радиоактивного элемента, находящегося в состоянии истинного радиоколлоида, с увеличением его концентрации в растворе возрастает. Для псевдорадиоколлоидов эта зависимость характеризуется наличием максимума, обусловленного насыщением адсорбционных центров.

Другой прием заключается в изучении влияния очистки растворителя на степень коллоидообразования. Если радиоактивный нуклид образует истинные коллоиды, то коллоидное состояние после тщательной очистки растворителя от загрязнений не устраняется. В случае псевдоколлоидного состояния радиоактивного нуклида тщательная очистка растворителя приводит к частичному или полному исчезновению коллоидного состояния.

Еще одним приемом, позволяющим установить природу радиоколлоидов, является метод адсорбции в сочетании с некоторыми другими методами (см. ниже).

Рассмотрим влияние различных факторов на процесс радиоколлоидообразования.

Процессы радиоколлоидообразования прежде всего зависят от химической природы радиоактивного элемента. Так, для щелочных металлов, находящихся в растворе в микроконцентрации, наиболее характерно ионное состояние [Me(H2O)n]+. В присутствии значительных количеств загрязнений возможно образование ими псевдоколлоидов, причем, это состояние обратимо и легко может быть переведено в ионное добавлением электролитов.

Псевдоколлоидное состояние микроколичеств щелочно-земельных элементов проявляется в водных растворах при рН > 9 и в тем большей степени, чем ярче выражена сорбционная способность данного элемента по отношению к адсорбенту. Радиоактивные элементы (нуклиды) III—VI групп периодической системы проявляют значительную склонность к гидролизу, и по-этому могут находиться в водных растворах как в виде ионов, так и в виде коллоидных систем различной природы и различной степени дисперсности. Для этих элементов следует отметить малую скорость процессов гидролиза и, как следствие этого, возможность одновременного нахождения изучаемого элемента в нескольких формах, отсутствие равновесия между этими формами, изменение во времени доли, заряда и степени дисперсности коллоидных форм.

Что касается радиоактивных нуклидов, находящихся в водных растворах в виде анионов, то можно ожидать образования ими как истинных, так и псевдорадиоколлоидов. Последние могут возникать при наличии в растворе положительно заряженных коллоидных частиц. Однако данные экспериментальных исследований состояния анионов в водных растворах практически отсутствуют.

Другим фактором, влияющим на процесс радиоколлоидообразования, является состав жидкой фазы. Изменение с о с т а в а ж и д к о й ф а з ы приводит к изменению химической формы радиоактивных нуклидов, а также к изменению степени дисперсности и знака заряда коллоидных частиц. Наиболее важными характеристиками состава жидкой фазы являются природа растворителя, рН раствора, природа и концентрация присутствующих в растворе посторонних электролитов и частиц загрязнений.

При рассмотрении влияния э л е к т р о л и т о в необходимо иметь в виду комплексообразующее действие анионов и конкурирующее действие катионов, а также их влияние на строение двойного слоя взвешенных частиц.

Возможность образования радиоколлоидов и их природу в значительной степени определяет концентрация ионов водорода в растворе. Кроме того, рН раствора влияет на скорость образования псевдорадиоколлоидов. Последнее обусловлено тем, что скорость установления адсорбционного равновесия для гидратированных ионов, как правило, значительно больше, чем для моноядерных гидроксокомплексов.

Совершенно очевидно, что огромную роль в процессах радиоколлоидообразования играет п р и р о д а р а с т в о р и т е л я. К сожалению, подавляющее большинство исследований относится к водным растворам. Однако было показано, что радиоактивные нуклиды свинца и висмута в отсутствие носителей не образуют радиоколлоидов в диоксане и ацетоне. Наоборот, в метиловом и этиловом спиртах, бензоле и воде они проявляют свойства радиоколлоидов.

Кроме рассмотренных факторов на процессы радиоколлоидообразования влияет время хранения (возраст раствора), что может быть объяснено медленным установлением равновесия реакций гидролиза, изменением во времени заряда коллоидных частиц и степени их дисперсности, а также- возрастанием во времени количества взвешенных загрязнений, например, за счет выщелачивания кремнекислоты из стекла.

Очень мало изучено влияние на устойчивость коллоидных систем р а д и о а к т и в н о г о и з л у ч е н и я. Согласно экспериментальным данным, не объясненным теоретически, под действием радиоактивного излучения наблюдается коагуляция положительно заряженных коллоидов и стабилизация отрицательно заряженны