- •Министерство образования и науки российской федерации

- •Национальный исследовательский томский политехнический университет

- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

- •Задание на выполнение курсового проекта

- •Тепловой поверочный расчет котла бгм 35

- •1 Расчетные характеристики топлива

- •2 Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания

- •2.5 За фестоном

- •2.6 За конвективным пароперегревателем 2 ступени

- •2.8 За ступенью водяного экономайзера

- •3 Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания

- •4 Тепловой баланс котла

- •5 Определение расхода топлива

- •6 Расчет топки

- •6.3.3.1 Полезное тепловыделение в топке [1, п.6-20]

- •6.3.4 Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива

- •7 Расчёт фестона

- •8 Расчёт пароперегревателя II ступени

- •9 Расчёт пароперегревателя I ступени

- •10 Расчёт экономайзера

- •11 Расчёт воздухоподогревателя

- •12 Тепловой баланс котла

7 Расчёт фестона

Фестон – это пучок труб (котельный пучок), находящийся, как правило, в выходном окне топки барабанного котла с естественной циркуляцией. Он образуется путем разведения труб верхней части плотного однорядного заднего экрана топки в несколько рядов с целью создания свободного пространства для выхода дымовых газов из топки. Фестон чаще всего, будучи продолжением заднего экрана топки, является (как и задний экран) испарительной поверхностью нагрева, в трубах которого движется пароводяная смесь в состоянии насыщения. Пароводяная смесь, находящаяся в фестоне, отводится в барабан котла.

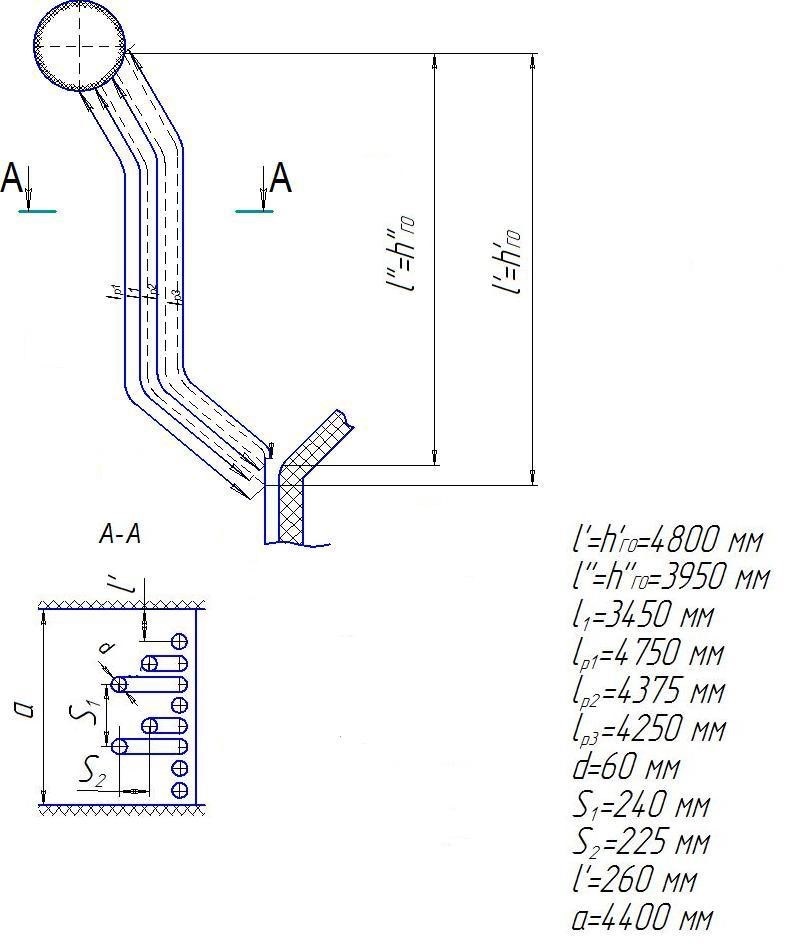

В расчёте фестона необходимо найти температуру на выходе из фестона, а также определить тепловосприятие поверхности фестона. Эскиз фестона представлен на рисунке 3.

7.1 Диаметр и толщина труб фестона (по эскизу)

d = 60 мм;

S = 3 мм.

7.2 Число рядов фестона (по эскизу)

Z2 = 3. 7.3 Ширина топки по фронту (по эскизу)

A = 4400 мм.

7.4 Шаг труб заднего экрана (по эскизу)

Sз.с = 80 мм.

Рисунок 3 – Эскиз фестона

7.5 Поперечный шаг труб в фестоне (по чертежу)

S1 = z2·Sз.с = 240 мм.

7.6 Продольный шаг труб в фестоне (по чертежу)

S2 = 225 мм.

7.7 Расстояние от оси труб заднего экрана до боковой стенки топки (по эскизу)

l' = 260 мм.

7.8 Количество труб в фестоне

шт.

шт.

Принимаем

шт.

шт.

7.9 Количество труб в каждом ряду фестона

Z1i =

,

шт;

,

шт;

Z1i =

= 16 шт;

= 16 шт;

Z11 = Z12 = Z13 = 16 шт.

7.10 Длина разведённой части труб фестона (по эскизу)

первый ряд lp1 = 4,75 м;

второй ряд lp2 = 4,375 м;

третий ряд lp3 = 4,25 м.

7.11 Полная теплообменная поверхность фестона

Hф=p·d·(Slpi·Z1i), м².

где d – диаметр труб фестона,

lpi – длина разведенной части труб фестона,

Z1i – количество труб в каждом ряду фестона.

Hф = 3,14·60·10-3·(4,75+4,375+4,25)·16 = 40,3 м².

7.12 Освещённая длина труб фестона

lф = l1+ ,

м;

,

м;

lф = =3,7

м.

=3,7

м.

За освещённую длину труб фестона принимается та её длина (считая по первому ряду труб), которая освещается слоем дымовых газов с толщиной более 0,5 м.

7.13 Длина проекции труб фестона на входе и выходе из него (по эскизу)

l' = 4800 мм;

l'' = 3950 мм.

7.14 Высота газохода на входе дымовых газов фестона и на выходе из него

h = l' = 4800 мм;

= l' = 4800 мм;

h = l'' = 3950 мм.

= l'' = 3950 мм.

7.15 Живое сечение для прохода дымовых газов [1, п.7-16]

7.15.1 на входе в фестон:

7.15.2 на выходе из фестона:

7.16 Средняя площадь живого сечения для прохода газов [1, п.7-16]

;

;

=

=

=14,91

м².

=14,91

м².

7.17 Относительные поперечные и продольные шаги фестона [1, п.7-16]

7.17.1

Поперечный шаг:

;

;

7.17.2

Продольный шаг:

.

.

7.18 Угловой коэффициент фестона [1, номограмма 1-II]

xф = 0,72.

7.19 Лучевоспринимающая поверхность фестона [1, п.8-06]

7.20 Количество тепла, воспринимаемое в топке излучением [2, п.4.2]

,

,

,

,

где j = 0,987 - коэффициент сохранения тепла,

Qт

=

- полезное тепловыделение в топке,

- полезное тепловыделение в топке,

I =

=

- энтальпия продуктов сгорания на выходе

из топочной камеры при

=1037,48

С (таблица 4, столбец

4);

- энтальпия продуктов сгорания на выходе

из топочной камеры при

=1037,48

С (таблица 4, столбец

4);

.

.

7.21 Относительная высота размещения фестона [1, п.6-06]

.

.

7.22 Коэффициент неравномерности распределения тепловой нагрузки по высоте топки в районе фестона [1, номограмма 11]

hв=0,57.

7.23 Поверхность стен топочной камеры

.

.

7.24 Удельная тепловая нагрузка в районе фестона с учётом коэффициента неравномерности распределения тепла по высоте [2, п.4.3]

qл.ф. = hв·Qл· ,

,

;

;

qл.ф

= 0,57· ·

· =

60,17

.

=

60,17

.

7.25 Количество лучистого тепла топки, приходящегося на всю освещённую площадь фестона [2, п.5.1.2]

;

;

.

.

7.26 Количество лучистого тепла, воспринимающего фестоном

Qл.ф.

= xф·Q ,

,

,

,

Qл.ф. = 0,72·979,4 = 705,16 .

7.27 Температура газов перед фестоном (равна температуре газов на выходе из

топки)

' =

=

°С.

°С.

7.28 Температура газов за фестоном (принимается)

'' = 915 °С.

7.29 Средняя температура газов в фестоне [1, п.7-17]

,

C;

,

C;

°C.

°C.

7.30 Объём дымовых газов, проходящих через фестон (таблица 3)

Vг.ф. = 11,738 м³/кг.

7.31 Средняя скорость газов в фестоне при средней температуре [1, п.7-15]

7.32 Объемная доля водяных паров (таблица 3)

rH2O = 0,1194.

7.33 Эффективная толщина излучающего слоя [1, п.7-38]

S

= ,

м;

,

м;

S

= м.

м.

7.34 Коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании шахматных гладкотрубных пучков [1, номограмма 8]

7.34.1 Значение коэффициента без учета поправок

aн

= 34,6

.

.

7.34.2 Поправка на число рядов труб (Z2=3)

Сz = 0,88;

7.34.3 Поправка на объемную долю водяных паров в потоке газов

Cф = 0,98;

7.34.4 Поправка на геометрическую компоновку пучка

Сs = 0,94;

7.34.5 Расчетное значение коэффициента теплоотдачи

aк=aн·Сz·Cф·Сs, ;

aк = 34,6·0,88·0,98·0,94 = 28,05 .

7.35 Парциальное давление трёхатомных газов (для котлоагрегатов, работающих без надува используют Р = 1 бар) [1, п.7-35]

Pn = rп·P, бар;

Pn = 0,2597·1=0,2597 бар.

7.36 Произведение

Pn×S = 0,2597·0,978 = 0,253 бар·м.

7.37 Коэффициент ослабления лучей трёхатомными газами [1, номограмма 2]

кг

= 10,5

.

.

7.38 Суммарная оптическая толщина продуктов сгорания [1, п.7-36]

k·p·S = (kг·rп)·p·S = (10,5·0,2597) ·0,1·0,978 = 0,268.

7.39 Степень черноты продуктов сгорания в фестоне [1, п.7-35]

а = 1-е –kps;

а = 1-e –0,268 = 0,235.

7.40 Температура пароводяной смеси в фестоне, при Pб = 3,9 МПа

[1, таблица XXIII]

tн = 248,84 °C.

7.41 Температура загрязненной стенки [1, п.7-39]

Tз = tн + ∆tз +273, К,

где ∆tз = 60 °C – для котлов малой мощности при сжигании мазута;

Tз = 248,84+60+273 = 581,84 К = 308,84 °C.

7.42 Коэффициент теплоотдачи излучением в межтрубном пространстве

[1, номограмма 18]

7.42.1 значение aн без учета поправок

aн =172,5 .

7.42.2 поправка на отсутствие золовых частиц в потоке газов

Сг = 0,9775.

7.42.3 Коэффициент теплоотдачи излучением в пучке труб

aл = aн·а·Сг, ;

aл = 172,5·0,235·0,9775 = 39,62 .

7.43 Коэффициент теплоотдачи от газов к стенке трубы [1, п.7-08]

a1 = ζ·(aк + aл ), ,

где

- коэффициент использования поверхности

нагрева [1, п. 7-41].

- коэффициент использования поверхности

нагрева [1, п. 7-41].

Принимаем

,

так как обеспечивается прохождение

газового потока через всю поверхность.

,

так как обеспечивается прохождение

газового потока через всю поверхность.

a1 = 1· (28,05 + 39,62) = 67,67 .

7.44 Коэффициент тепловой эффективности экранов [1, таблица 7-5]

Ψ = 0,8.

7.45 Коэффициент теплопередачи для фестона [1, п.7-08]

К = Ψ·a1, ;

К = 0,8·67,67 = 54,14 .

7.46 Температурный напор для фестона

∆t

=

-

tн, °C;

-

tн, °C;

∆t = 976,24 – 248,84 = 727,4 °C.

7.47 Количество тепла, переданного газами фестону (тепловосприятие по балансу) [1, п.7-02]

Qб.ф

= φ·( I

–

I +·I

+·I ),

.

),

.

7.47.1 Коэффициент сохранения тепла (определен ранее в п. 4.7)

φ = 0,987.

7.47.2 Энтальпия газов за фестоном при т = 915 °C (таблица 4, столбец 4)

I = 15635,4 .

7.47.3 Присосы в фестоне =0 [1, табл.XXVII]. Тогда:

Qб.ф = 0,987·(17736,61-15635,4) = 2073,9 .

7.48 Суммарное тепловосприятие фестона

Qф = Qб.ф + Qлф, ;

Qф = 2073,9+ 705,17 = 2779,07 .

7.49 Количество тепла, воспринятого поверхностью нагрева фестона [1, п.7-01]

;

;

.

.

7.50 Относительная невязка баланса [2, п.7.3]

Q

= ;

;

Q

= = 4,7 %.

= 4,7 %.

Так как расхождение между значениями тепловосприятий по уравнениям баланса и теплопередачи не превышает 5%, то расчет фестона считаем законченным [1, п. 9-29].