- •Министерство образования и науки российской федерации

- •Национальный исследовательский томский политехнический университет

- •«Национальный исследовательский томский политехнический университет»

- •Задание на выполнение курсового проекта

- •Тепловой поверочный расчет котла бгм 35

- •1 Расчетные характеристики топлива

- •2 Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания

- •2.5 За фестоном

- •2.6 За конвективным пароперегревателем 2 ступени

- •2.8 За ступенью водяного экономайзера

- •3 Расчет энтальпий воздуха и продуктов сгорания

- •4 Тепловой баланс котла

- •5 Определение расхода топлива

- •6 Расчет топки

- •6.3.3.1 Полезное тепловыделение в топке [1, п.6-20]

- •6.3.4 Средняя суммарная теплоемкость продуктов сгорания 1 кг топлива

- •7 Расчёт фестона

- •8 Расчёт пароперегревателя II ступени

- •9 Расчёт пароперегревателя I ступени

- •10 Расчёт экономайзера

- •11 Расчёт воздухоподогревателя

- •12 Тепловой баланс котла

6 Расчет топки

6.1 Задачей расчета топки является определение расчетных параметров работы топки в непроектных условиях при неизменной её конструкции: температуры газов на выходе из топки; лучистого тепла, воспринимаемого поверхностями нагрева топки; теплового напряжения топочного объема; теплового сечения топки в зоне наибольшего тепловыделения, а также теплового напряжения стен топочной камеры.

Поверочный расчет топки проводится в следующем порядке:

определяются конструктивные характеристики топки (п.6.2);

рассчитываются (или принимаются по Нормам) тепловые характеристики топки (п.6.3);

Следует отметить, что при определении некоторых из них, в частности, средней суммарной теплоемкости продуктов сгорания и критерия поглощательной способности, необходимо уже знать температуру газов на выходе из топки. Поэтому этой температурой следует задаться;

- рассчитывается температура газов на выходе из топки по формуле (или по номограмме) [1, номограмма 4], получаемое значение сравнивается с предварительно принятым. Если температура газов на выходе из топки, полученная расчетом или по номограмме, не будет отличаться от принятой ранее больше, чем на 100С , то расчет на этом заканчивается и для последующих расчетов принимается значение температуры газов на выходе из топки, определенное расчетом, либо по номограмме. В противном случае необходимо задаться другим значением температуры газов на выходе из топки, и повторить расчет.

- определяется количество лучистого тепла, воспринимаемое поверхностями нагрева топки; тепловое напряжение сечения топки в зоне наибольшего тепловыделения и тепловое напряжение стен топочной камеры.

6.2 Конструктивные характеристики топки

Конструктивными характеристиками топки являются:

-

поверхность стен топочной камеры

;

;

-

сечение топки

;

;

-

объем топки

;

;

-

эффективная толщина излучающего слоя

.

.

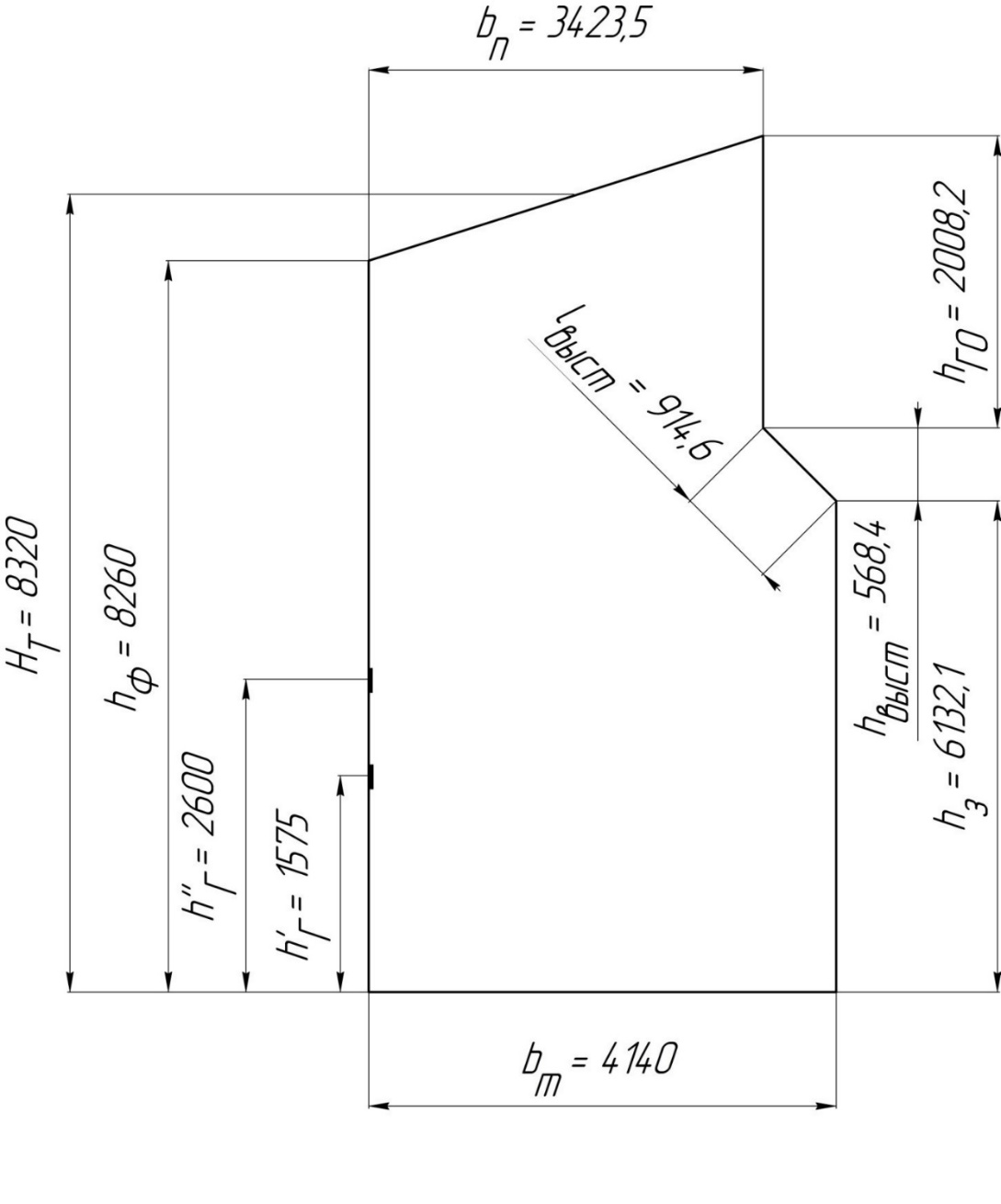

Для

более простого определения необходимо

составить эскиз топки в границах

активного объема (по осям экранных труб)

(рисунок 2). На эскизе следует указать

геометрические размеры топки: высоту

расположения горелок

,

общую высоту топки

,

общую высоту топки

,

диаметр

,

диаметр

и шаг экранных труб

и шаг экранных труб

,

а также расстояние осей экранных труб

от ограждающих стен

,

а также расстояние осей экранных труб

от ограждающих стен

.

.

Рисунок 2 – Эскиз топки

Все перечисленные величины берутся по чертежам заданного котла:

Ширина

топки:

м.

м.

Глубина

топки:

м.

м.

Высота

топки:

м.

м.

Высота

задней стены топки:

м.

м.

Высота

фронтовой стены:

м.

м.

Глубина

потолка:

м.

м.

Высота

выходного газового окна:

м.

м.

Высота

выступа:

м.

м.

Длина

выступа:

м.

м.

Высота

первого яруса горелок:

м.

м.

Высота

второго яруса горелок:

м.

м.

6.2.1 Площадь фронтовой стены [3, стр. 5]

6.2.2 Площадь задней стены [3, стр. 5]

6.2.3 Площадь потолка [3, стр. 5]

6.2.4 Площадь выходного газового окна [3, стр. 5]

6.2.5 Площадь боковой стены [3, стр. 5]

Общая поверхность стен топочной камеры определяется по геометрическим размерам топки как суммам поверхностей фронтовой стены, задней стены, потолка, двух поверхностей боковых стен и площади выходного газового окна.

6.2.6 Общая поверхность стен опочной камеры [3, стр. 5]

6.2.7 Площадь экранов топки [3, стр. 5]

6.2.8 Объём топочной камеры [3, стр. 5]

6.2.9 Эффективная толщина излучающего слоя объёма топки [3, стр. 5]

6.3 Тепловые характеристики топки

К

тепловым характеристикам топки относят:

коэффициент тепловой эффективности

экранов

,

среднюю суммарную теплоемкость продуктов

сгорания

,

среднюю суммарную теплоемкость продуктов

сгорания

;

параметр

;

параметр

,

учитывающий влияние на интенсивность

теплообмена уровня расположения горелок,

критерий поглощательной способности

(критерий Бугера)

,

учитывающий влияние на интенсивность

теплообмена уровня расположения горелок,

критерий поглощательной способности

(критерий Бугера)

.

.

6.3.1 Коэффициент тепловой эффективности экранов

Коэффициент

тепловой эффективности экранов

равен произведению углового коэффициента

экрана

на коэффициент

на коэффициент

,

учитывающий тепловое сопротивление

загрязнения или закрытие изоляцией [1,

п.6-22]

,

учитывающий тепловое сопротивление

загрязнения или закрытие изоляцией [1,

п.6-22]

.

.

Если стены топки закрыты экранами с разными значениями коэффициента тепловой эффективности , или экраны покрывают часть поверхности стен, то среднее значение коэффициента тепловой эффективности равно

,

,

где

– коэффициент тепловой эффективности

отдельных поверхностей топки;

– коэффициент тепловой эффективности

отдельных поверхностей топки;

– полная (суммарная) поверхность стен

топки, м2.

– полная (суммарная) поверхность стен

топки, м2.

В

данном случае следует определить

следующие коэффициенты тепловой

эффективности: для экранных стен топочной

камеры

,

потолка

,

потолка

,

выходного газового окна

,

выходного газового окна

.

При наличии «зажигательного» пояса для

него также определяется коэффициент

тепловой эффективности

.

При наличии «зажигательного» пояса для

него также определяется коэффициент

тепловой эффективности

(

( ,

т.к. нет «зажигательного» пояса).

,

т.к. нет «зажигательного» пояса).

6.3.1.1 Угловой коэффициент гладкотрубных экранов

Угловой коэффициент гладкотрубных экранов определяется в зависимости от их конструкции по номограмме [1, номограмма 1а, кривая 3]

Для нашего случая:

,

,

,

,

.

.

6.3.1.2 Коэффициент , учитывающий снижение тепловосприятия экрана при его загрязнении или закрытии его поверхности изоляцией [1, таблица 6-3]

Для мазута: = 0,55.

;

;

;

;

;

;

Для

выходного окна топки, отделяющего топку

от расположенной за ним поверхности

нагрева, коэффициент

определяется по формуле:

определяется по формуле:

,

,

где - коэффициент, который принимается таким же, как для настенных экранов [1, таблица 6-3];

-

коэффициент, учитывающий взаимный

теплообмен между топкой и поверхностью

нагрева. При размещении за окном фестона

=0,8

[3,

стр. 6]

-

коэффициент, учитывающий взаимный

теплообмен между топкой и поверхностью

нагрева. При размещении за окном фестона

=0,8

[3,

стр. 6]

;

;

6.3.2

Параметр

,

учитывающий влияние на интенсивность

теплообмена относительного уровня

расположения горелок, степени

забалластированности топочных газов

и других факторов, определяется по

нормам [1, п.6-18]

,

учитывающий влияние на интенсивность

теплообмена относительного уровня

расположения горелок, степени

забалластированности топочных газов

и других факторов, определяется по

нормам [1, п.6-18]

Для камерных топок параметр рассчитывается по формуле:

где

– коэффициент, который принимается

согласно рекомендациям [1, п.6-18]

– коэффициент, который принимается

согласно рекомендациям [1, п.6-18]

Для

газомазутных топок при настенном

расположении горелок:

;

;

– величина, характеризующая относительный

уровень расположения горелок в топке.

– величина, характеризующая относительный

уровень расположения горелок в топке.

,

,

где

– расчетная высота топки, определяется

как расстояние от пола до середины

выходного газового окна.

– расчетная высота топки, определяется

как расстояние от пола до середины

выходного газового окна.

– средний уровень расположения настенных

и угловых горелок, м.

– средний уровень расположения настенных

и угловых горелок, м.

При двухъярусном расположении горелок производится усреднение высот [1, п.6-05]

,

,

где

– число горелок в первом и втором ярусах;

– число горелок в первом и втором ярусах;

,

,

;

;

– уровень расположения осей горелок в

ярусе;

– уровень расположения осей горелок в

ярусе;

,

,

;

;

–расход

топлива, подаваемого в горелки каждого

яруса;

–расход

топлива, подаваемого в горелки каждого

яруса;

м3/c.

м3/c.

=

0,39485 м3/c,

=

0,39485 м3/c,

=0,39485

м3/c.

=0,39485

м3/c.

.

.

- параметр забалластированности топочных

газов.

- параметр забалластированности топочных

газов.

;

;

;

;

.

.

6.3.3 Адиабатическая температура горения

Адиабатическая

температура горения

– это такая температура газов, которая

была бы в топке, если бы в ней отсутствовал

какой-либо теплообмен, и все выделяющееся

тепло затрачивалось на нагрев дымовых

газов, т.е. в адиабатных условиях горения.

– это такая температура газов, которая

была бы в топке, если бы в ней отсутствовал

какой-либо теплообмен, и все выделяющееся

тепло затрачивалось на нагрев дымовых

газов, т.е. в адиабатных условиях горения.

Адиабатическая

температура горения

,С

определяется по полезному тепловыделению

в топке

,С

определяется по полезному тепловыделению

в топке

при избытке воздуха

при избытке воздуха

по таблице 4.

по таблице 4.