- •Примерные минимальные промышленные кондиции для коренных рудных месторождений

- •Объем горной породы, содержащей рассеянный металл в количестве, равном запасам месторождений мира (по в.И.Смирнову)

- •Глава 1. Общие сведения о месторождениях полезных ископаемых

- •Сводная генетическая классификация месторождений полезных

- •Глава 2. Геологические условия образования месторождений с позиции геосинклинальной концепции

- •Глава 3. Геологические условия образования месторождений с позиции мобилистской концепции

- •Глава 4. Периодичность, длительность и глубинные уровни образования месторождений

- •Глава 5. Магматические месторождения

- •Глава 6. Карбонатитовые месторождения

- •Глава 7. Пегматитовые месторождения

- •Глава 8. Скарновые месторождения

- •Глава 9. Альбититовые и грейзеновые месторождения

- •Глава 10. Гидротермальные месторождения

- •Вулканогенные базальтоидные субмаринные (колчеданные) месторождения

- •Экзогенная серия

- •Глава 11. Месторождения выветривания

- •Условия образования месторождений в корах выветривания

- •Гипергенные изменения месторождений

- •Инфильтрационные месторождения

- •Глава 12. Осадочные месторождения

- •Месторождений

- •Механогенные месторождения и россыпи

- •Главные компоненты прибрежно-морских россыпей и основные районы их добычи (по е.А. Величко и др., 1990)

- •(По Дж. Мейнарду)

- •Глава 13. Эпигенетические и осадочно- катагенетические месторождения

- •Месторождения артезианских бассейнов

- •Метаморфогенная серия

- •Глава 14. Метаморфизованные и метаморфогенные месторождения

- •Общие особенности месторождений

- •Глава 15. Геологические структуры месторождений полезных ископаемых

- •Геодинамические условия структурообразования

- •140010, Люберцы, Октябрьский пр., 403.

Вулканогенные базальтоидные субмаринные (колчеданные) месторождения

К данному классу относятся месторождения сульфидных руд, связанные с подводно-морскими базальтоидными формациями. Из них получают до 10—15% мировой добычи меди, цинка, свинца и значительные количества серебра, золота, кадмия, селена, олова, висмута, бария и др. Рассматриваемые месторождения образовывались непрерывно в течение всей геологической истории, начиная с раннего архея и кончая современным колчеданным рудогенезом в океанических структурах из мантийных источников вещества.

Рудные провинции и районы формировались на разных стадиях развития земной коры, но всегда в условиях растяжения. Установлено четыре основных типа геотектонических обстано

вок колчеданообразования: 1) островные дуги, 2) срединно-океа- нические хребты, 3) тыловодужные бассейны и 4) зоны разломов на границе палеоконтинентов.

В пределах островных дуг над зонами Беньофа-Заварицкого на ранних стадиях субдукции в результате анатектического пере- плавления погружающейся под континент океанической плиты и частичного плавления мантийного материала проявился интенсивный базальт-андезитовой вулканизм. С ним связаны цинко- во-медные раннегеосинклинальные месторождения фанерозой- ских орогенических поясов. На более поздних стадиях субдукции резко возрастают объемы ассимиляции материала сиалической коры. Вулканизм становится более кислым и известково-щелочным. С ним уже ассоциируют свинцово-цинково-медно-сереб- ряные месторождения (Кинстоун, Балаклала, Шаста-Кинг, США; Фуказава, Шинсава, Япония; Вудлон, Австралия).

В рифтовых структурах срединно-океанических хребтов формировались медно- и цинковоколчеданные месторождения офиолитовых поясов. Часто они приурочены к чашеобразным впадинам и располагаются вблизи центров активного вулканизма. Определяющим условием рудообразования явилось рифтооб- разование, протекавшее в условиях раздвижения литосферных плит (палеозойские месторождения Урала, Скандинавии, Ньюфаундленда, Кипра и других регионов).

Тыловодужные бассейны растяжения характеризуются линейными рифтовыми системами, в пределах которых развивается бимодальный базальт-риолитовый вулканизм и формируются локальные впадины с глубоководными фациями осадочных пород. Примером подобных образований могут служить среднепалеозойские колчеданные месторождения Иберийского полуострова (Пиритовый пояс Испании и Португалии).

Зоны трансформных сдвиговых разломов на границах микроконтинентов часто благоприятны для формирования крупных рудных районов. Они приурочены к вулканотектоническим депрессиям и связаны с кальдерами и стратовулканами. Кальдеры располагаются в поперечных к глубинным разломам нарушениях. Для них характерны рои субвулканических даек базальтового и риолитового состава, имеющие наибольшую густоту на продолжении магмовыводящих каналов. На удалении от активных центров вулканизма пучки даек вытягиваются вдоль оси регионального сжатия. В режиме растяжения формировались базальт-рио- литовые комплексы с колчеданно-полиметаллическими месторождениями. Часто на заключительных этапах развития подобных структур возникала обстановка сжатия и происходила смена типа вулканизма. Формировались андезито-дацитовые комплексы, типичные для зон субдукции (Прииртышский рудный район, Казахстан).

Обобщенная модель рудообразования

Месторождения колчеданного семейства представляют собой продукты деятельности конвективной гидротермальной системы. Главным компонентом системы является морская вода, но на разных этапах и стадиях активную роль играют также магматические, метеорные и погребенные (поровые) воды. Источниками энергии служит либо аномально высокий тепловой поток, либо тепло остывающих магматических тел. В процессе нисходящего движения морская вода нагревается и активно взаимодействует с придонными породами. В результате образуется восстановленный слабокислый солевой раствор, в котором активности H2S°, HS' и S2' » активностей S042' и HS04\ Он обогащается выщелоченными из окружающих пород металлами.

Восходящая ветвь потока взаимодействует с вмещающими породами и холодными морскими водами и производит интенсивный магниевый метасоматоз. При резких падениях давления происходит вскипание раствора и отлагаются кремнезем и сульфиды (пирит, марказит, пирротин, халькопирит и др.). В придонном пространстве этот процесс протекает лавинно. Взаимодействие новых порций раствора с ранее отложившимися сульфидами приводит к появлению рудной зональности. Значения коэффициента Cu/(Zn+Pb) уменьшаются по направлению каналов фильтрации и перпендикулярно к ним. Барит концентрируется на участках минимальных величин этого коэффициента.

Достигнув донной поверхности, рудный раствор стекает в локальные депрессии. По мере его разбавления и охлаждения отлагающиеся минеральные парагенезисы формируют фациаль- ную зональность: сульфиды—кремнезем—оксиды железа и марганца. Еще не литифицированные металлоносные илы оползают со склонов впадин и перемещаются турбулентными и грязевыми потоками. Непосредственно около подводящих каналов в устьевых частях потоков образуются проксимальные, а на удалении дистальные рудные залежи. Геолого-геохимические данные (расчет баланса металлов, изотопия серы, элементы-примеси и др.) позволяют сделать вывод о магматическом источнике основных металлов, из которых медь поступала из мантийных уровней, а свинец и цинк из пород континентальной коры.

Детально процесс формирования рудных тел на морском дне описывается гидролизно-реакционной осадочно-метасоматиче- ской моделью, предложенной Н.С.Скрипченко. Согласно этой модели линейный эндогенный гидротермальный поток, обогащенный ионами S042' и комплексными соединениями металлов, около донной поверхности в зоне высокой проницаемости раскрывается вверх в виде воронки. Возникает конвективная система. Наиболее интенсивное рудоотложение происходит на участках, где поток кинжально входит в рыхлые донные осадки. Выделяют две части гидротермальной системы — нижнюю и верхнюю. В нижней части при температурах 300—350°С в результате гидролиза образуется две кислоты: слабая сероводородная H,S и сильная серная H,S04. Серная кислота способствует выщелачиванию из кислых пород (в частности, риолитов) различных компонентов — CaO, MgO, FeO, многих элементов и образованию ангидрита. В верхней части происходит падение температуры до 40°С, смешиваются горячие флюиды с морской водой и отлагаются сульфидные руды. Приращение мощности зоны сплошных руд происходит вследствие реакционного опускания ее нижней границы. Часто наблюдается постепенный переход между сплошными и вкрапленными рудами. Сероводород в основном используется для образования сульфидов полиметаллов. По направлению к донной поверхности происходит смена хлорит-ангидритовых или тальк-ангидритовых метасоматитов на кварц-серицитовые, а в рудной залежи формирование трехчленной зональности (снизу вверх): медно-колчеданной — медно-цинково-колчеданной и колчеданно-полиметаллической. Образование многоярусных месторождений связано с повторными циклами гидротермальноосадочного рудоотложения над единым рудоподводящим каналом.

Подразделение колчеданных месторождений

Описываемый класс месторождений ассоциирует с субмаринной базальт-липаритовой формацией, которая разделяется на три субформации: слабо дифференцированную, полно дифференцированную и контрастно дифференцированную. По комплексу признаков — связи с магматическими породами, геологическим условиям залегания и особенностям состава и строения можно выделить четыре подкласса месторождений: кипрский, уральский, куроко (алтайский) и бесши (филизчайский). Рассмотрим каждый из них подробнее.

Кипрский подкласс

К нему относятся серно- и медно- и медно-цинково-колче- данные месторождения, связанные с недифференцированной базальтовой субформацией весьма характерной для коры океанического типа. Это и докембрийские руды Австралии (Брокен- Хилл) и Финляндии (Оутокумпо), и раннепалеозойскис Норве-

z

2

•.•.•**-i

![]()

![]()

Рис. Зональность Киирских месторождений (по Р.Хатчинсону).

1 — аргиллит, обогащенный железом, содержащий в основном ютит, лимонит и гематит, 2 — массивные сульфиды, 3 — пропилитизация с рассеянными сульфидами, 4 — послерудная дайка, 5 — несогласие; А — осадочная экепшяциониая минерализация (I — осадочная зона, И — зона массивных сульфидов), Б — импрегнационная минерализация в измененных лавах (III — сульфиды, заполняющие полость, IV — сульфиды на окраине пшшоу-лав, V — сульфиды, заполняющие разломы, VI — рассеянные пиритовые вкрапления в измененной лаве)

гии (Леккен) и Ньюфаундленда (Канада), и мезозойские месторождения Кипра, Турции (Эргани-Маден) и другие, и современные сульфидные залежи срсдинно-оксаничсских хребтов (рис. 31).

Месторождения Ньюфаундленда входят составной частью в раннепалеозойский офиолитовый комплекс, в разрезе которого выделяются (снизу вверх): ультрабазиты, габбро, пластовые диабазовые дайки, пиллоу-лавы — колчеданные залежи и морские осадки.

Месторождения массива Тродос (Кипр) связаны с меловым офиолитовым комплексом. Это обычно мелкие и средние рудные объекты. В нижних частях месторождений в толще пил- лоу-лав устанавливается сульфидный штокверк, фиксирующий рудоподводящий канал. Над ним располагается горизонт кремнистых сульфидов (яшмоидов) и пласто- и линзообразных залежей сплошных колчеданных руд. Его венчает поверхность раз

мыва и поверхностного выветривания, представленные разнообразными охрами и морскими тсрригенными осадками. Обычно рудные тела формировались в локальных впадинах вблизи рудоподводящих разломов или трещинных зон.

Современные сульфидные проявления морей и океанов. В современных морях и океанах гидротермальные сульфидные проявления формируются в зонах срединноокеанических хребтов и областях заостроводужного спрединга и внутриплитного вулканизма (“горячие точки”). В местах активной гидротермальной деятельности на дне океана образуются рудные постройки, достигающие 70 м в высоту и имеющие диаметр основания до нескольких сотен метров. Каждая такая постройка состоит из нескольких миллионов тонн рудного вещества. В пределах отдельных площадей (месторождений или рудных полей) располагается несколько десятков таких конусовидных холмов, увенчанных сверху трубообразными телами “черных курильщиков”. Подобное поле содержит 30—50 млн. тонн гидротермального вещества. В настоящее время эти проявления нигде в мире не разрабатываются и представляют пока потенциальные медно-цинко- во-колчеданные руды будущего.

Уральский подкласс

Данный подкласс месторождений ассоциируется с контрастно-дифференцированной базальт-липаритовой субформацией, являющейся производной подкоровой мантийной магмы. По составу месторождения либо медноколчеданные (Блява, Южный Урал), либо медно-цинковоколчеданные (Гай, Южный Урал, Уруп, Северный Кавказ и др.). В наиболее ярком виде этот тип месторождений широко распространен и детально исследован в герцинских комплексах Урала.

Оруденение здесь ассоциирует с субвулканическими, экструзивными и лавовыми фациями липарито-дацитового состава; разбито в областях бимодального липарит-базальтового вулканизма и отчетливо контролируется вулканическими структурами. Месторождения образовывались на ранних стадиях эволюции энсиматических островных дуг и локализованы в пределах вулканических трогов.

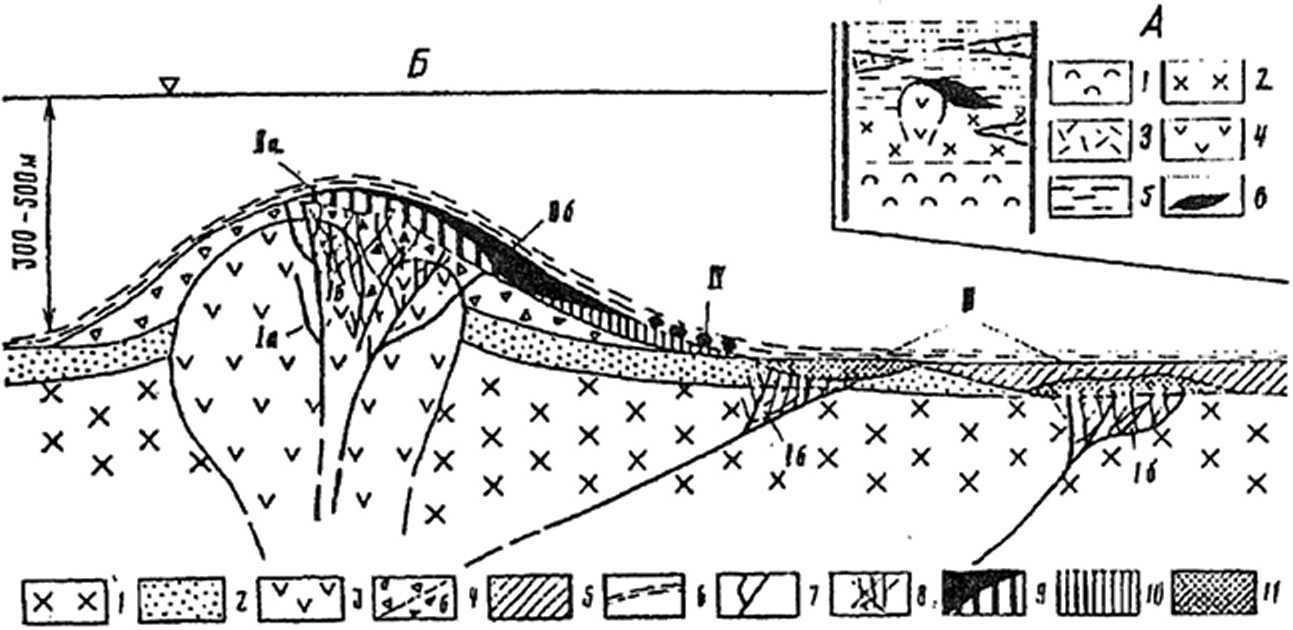

Типичный геологический разрез представлен двумя контрастными толщами: внизу — липаритовой, а вверху — базальтовой (рис. 32). Рудные пласты, линзы и ленты локализованы на границе этих толш и обычно венчают очередной вулканический цикл. В кровле залежей располагаются горизонты яшм, рудные гальки, пачки переслаивающихся алевролитов, туффитов и гематитсодержащих кремнистых пород. Выше залегает толща альбитизирован-

Рис. Схематизированный геологический разрез Гайского колчеданного месторождения (по В. И.Смирнову).

1 — рыхлые мезо-кайнозойскис отложения, 2 — крупнообломочные туфоконгломераты плагиопорфиритовых базальтов, 3 — лавы пироксен- гглагиопорфиритовых базальтов, 4 — игнимбритовидные витрокластические породы липаритового состава, 5 — кварцевые липарито-дациты, 6 — обвальные крупнообломочные агломераты андезито-дацитового состава, 7 — эксплозивная брекчия, 8 — порфирокластичсские игнимбриты, 9 — поздние габбро-диабазы, Ю

шлаковые туфы плагиопорфировых базальтов, 11 — жерловые вулканические м вулканокластические породы, 12 — участки тех же пород, подвергшиеся интенсивному гидротермальному преобразованию, 13 — убогие медноколчеданные руды вулканогснно-метасоматического происхождения, 14 — богатые цинково- медноколчеданные руды вулканогенно-осадочного происхождения

ных пиллоу-лав. Непременными элементами разреза мссторояс- дений являются сложные, часто ветвящиеся тела эксплозивных брекчий, синвулканические разломы и радиолярисвыс горизонты в надрудной базальтовой толще.

Рудные тела формировались на придонном и донном уровнях палеобассейнов. Обычно эти тела имеют сложную грибообразную форму. Верхняя пологая их часть сложена сплошными рудами, имеет пласто- и линзообразную форму и образовалась в локальных впадинах морского дна, а нижняя — представлена.

крутопадающим телом, состоящим из прожилково-вкрапленных руд. Эта часть возникла в рудоподводящих каналах.

В верхней части и рудных залежах наблюдаются следующие зоны (снизу вверх): 1) пирит-халькопиритовая, 2) пирит-халько- пирит-цинковая, свинцово-цинково-серебряная. В подрудной части месторождений выделяются аномалии меди, молибдена, кобальта и висмута, а в надрудной — ртути, бария, серебра, свинца и цинка. В нижней секущей прожилково-вкрапленной части месторождений помимо кварц-пирит-халькопиритового штокверка, выделяются линзы и блоки кварцитов. Установлена гидро- термально-метасоматическая зональность; внутренняя зона, совпадающая с центральными частями движения флюидных потоков — пирит-кварц-серицит-хлоритовая и внешняя — пропили- товая (хлорит-альбит-эпидот-кварц-пиритовая).

Рассмотренный подкласс характерен для палеозойских и мезозойских субмаринных вулканогенных формаций, но встречается и в докембрийских вулканических поясах.

Подкласс Куроко

Месторождения этого подкласса парагенетически связаны с полно дифференцированной известково-щелочной базальт-анде- зит-дацит-липаритовой субформацией и сложены свинцово-цин- ково-медными рудами. Месторождения приурочены к зрелым внутренним островным дугам; формируются в субдукционных обстановках в пределах подвижных поясов на гранигогнейсовой коре.

Наиболее яркими представителями данного подкласса являются месторождения Алтая (рудноалтайский тип), Куроко (колчеданоносный миоценовый пояс Японии), Скандинавских кале- донвд, Пиритового пояса Испании и Португалии, докембрийских зеленокаменных поясов и ряда других провинций мира. Это самый важный и самый распространенный подкласс колчеданных месторождений.

В хорошо сохранившихся и слабо метаморфизованных месторождениях миоценового пояса Японии (рудные районы Айзу, Вагаомоно, Хокуроку и др.) развиты сложные грибообразные рудные тела с нижней секущей штокверкообразной частью и верхней — субпластовой, стратиформной (рис. 33): В нижней развиты прожилково-вкрапленные пирит-халькопирит-кремнистые гапс- ангидрит-монтмориллонит-пирит-халькопиритовые (реже — сфалерит-галенит-кварцевые) и почти мономинеральные пиритовые с небольшой примесью халькопирита руды. В верхней части пластовая или линзовидная залежь разделяется на ряд стратифицированных зон (снизу вверх): пирит-халькопиритово-(сфале- рит-барит-кварцевая) (желтые руды); сфалерит-галенит-халько-

20-3177 153

Рис. . Месторождения, связанные с внутренней островной дугой (тип Куроко) (по JI. Бауману).

А — схематический профиль сульфидных геосинклинальных месторождений типа Куроко: 1 — толеитовые вулканические породы (частично пиллоу-лавы), 2 — известково-щелочные вулканические породы и туффиты, 3 — пирокласты, 4 — . риолиты, 5 — кислые туфы, 6 — сульфиды с ангидритом; Б — рудные месторождения типа Куроко: 1 — риолитовые лавы и пирокласты, 2 — туффитовые осадки, 3 — риолиты, 4 — брекчии эксплозивных пород (а — неминерализованная, б — минерализованная), 5 — черные сланцы (частично с ангидритом и гипсом), 6 — глинистые сланцы, подстилаемые железистыми кварцитами, и сланцеватая глина, 7

жилы, 8 — штокверк с прожилками (“поперечное врезание”), 9 — полосчатые и массивные сульфиды, перекрываемые баритом, 10 — ангидрит, гипс, 11 — рудные инфильтрации и замещения в неуплотненных осадках; Типы месторождений и руд: I — трещинный тип (а — жилы, б — зона прожилков, “поперечное врезание” с рудными вкраплениями и метасоматизмом, II — стратиформный (а — желтые руды “Кейко”, б — черные руды “Куроко”), III — обусловленные инфильтрацией и замещением, IV — субмаринные остаточные руды (механическое выветривание)

пирит-пирит-баритовая (черные руды); баритовая (с кальцитом, доломитом и сидеритом) и венчает залежь яшмовый горизонт (ожелезненные кремни).

Для месторождений данного типа характерна четкая метасо- матическая зональность. В ее ядре развиты кварц-серицитовая и рудная ассоциации, далее следуют серицит-монтмориллонит- магнезиальнохлоритовая и серицит-монтмориллонит-альбит-ка- лишпат-железо-магнезиально-хлоритовая и по периферии отмечается монтмориллонит-цеолитовая.

Подкласс Бесши (филизчайский) развит в терригенных фли-

шоидных толщах складчатых миогеосинклинальных поясов. Он

ассоциирует с внешней островной дугой и по характеру связи с

вулканизмом относится к дистальному типу. В рудовмещающем

разрезе обычно присутствуют редкие маломощные пласты лав,

субвулкан ические тела и дайки базальтового состава (недиффе- 154

Фоцыи

л#-

яеречиои

бриония

Литера

льнах

ЗШаьносли *-ор >-

Ру

Строгий-

форшше

fO

qUU

Рис.

. Структурная и минералого-фациальная

зональность эксгалядионно- осадочных

геосинклинальных месторождений типа

Раммельсберг (по Д.Ларджу).

1

— стратиформные сульфиды, 2 —

стратиформный барит, 3 — стратиформныс

окислы железа, 4 — сульфиды с поперечным

врезанием и брекчия, 5 — вмещающие

осадки, 6 — граница измененных пород,

7 — разлом. Принятые сокращения: Сс —

халькопирит, Gn

—

галенит, Sp

—

сфалерит, Ру — пирит, Ва — барит, Нт —

гематит

ротированная базальтовая субформация). Руды имеют медно- цинково-колчсданный состав (рис. 34, 35, 36).

Согласно концепции тектоники плит данный подкласс формируется в субдукционных обстановках на удалении от центров спредингового вулканизма. Месторождения района Бесши (Япония) представлены пластовыми лентообразными телами, залегающими в всрхнепалеозойской сланцевой толще, содержащей прослои базальтовых лав.

Руды залегают на пачках базальтовых вулканитов и перекрываются толщей кремнистых сланцев с отдельными горизонтами яшм. Процессы регионального метаморфизма смяли породы и руды в линейные складки, в шарнирах которых отмечаются переотложенные прожилковые и штокверковые медноколчеданные ассоциации. Изотопный состав серы и свинца указывает на мантийный источник рудного вещества.

В заключение отметим основные черты данного класса месторождений: 1. Наиболее активно рудоотложение протекало в стадии, когда интенсивность вулканизма резко сокращалась, а глубоководные условия сменялись мелководными. 2. Основная масса руд накапливалась в конце вулканического цикла. 3. Источником медной минерализации были мантийные базальтоид- ные, а свинцово-цинковой — либо коровые, либо смешанные

Рис.

35. Геологический разрез центральной

части Филизчайского месторождения

(по Н.Н.Шатагину и С.А.Сандомирскому).

1

— горизонт аргиллитов с редкими

маломощными прослоями алевролитов и

песчаников, 2 — горизонт монотонных

аргиллитов, 3 — средняя пачка песчаников,

4 — нижняя пачка аргиллитов, 5 —

полосчатые колчедан но-поли металлические

руды, 6 — пирротиновые руды, 7 — пятнистые

пирит-пирротиновые руды, 8 — разрывные

нарушения, 9 — кварц-сульфидные прожилки,

10 — буровые скважины: а — лежащие в

плоскости разреза, б — не попавшие в

плоскость разреза

мантийно-коровые комплексы. 4. По мере усиления степени дифференциации рудовмещающих субмаринных вулканических комплексов натровые вулканиты сменяются калинатровыми.

CuZnFeS2 (Cu)PbZnPeS2 PbZnfeS*

Кац-Дагское ^илизчзйское Катлхское

Рис.

36. Обобщенный рудноформационный ряд

колчеданно-полиметаллических

месторождений в терригенных толщах

Большого

Кавказа

(по Н.К.Курбанову, Э.И.Кутыреву в

интерпретации В.Д.Конкина и др.).

1

— комплекс пород основания, 2 —

унимодальные вулканиты базальтовой

формации; породы рудовмещающей

углеродисто- терригенной флишоидной

толщи, 3 — углеродистые метаалевропесчаники,

4 — углеродистые метаалевро-глинистые

сланцы, 5 — углеродистые

метаалевроглинисто-карбонатные сланцы,

6 — рудные тела колчеданно-полиметаллического

состава, 7 — рудо- и магмовыводящие

разломы