- •Растительная клетка.

- •Органы цветкового растения.

- •Строение корня.

- •Цветок и плод. Строение цветка. Соцветия и их биологическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Самоопыление. Оплодотворение

- •Околоцветник:

- •Образование семян и плодов. Типы плодов.

- •Распространение семян и плодов:

- •Семя. Строение семян (на примере двудольного и однодольного растений). Состав семян. Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и рост проростка. Время посева и глубина заделки семян.

Строение корня.

1. Зона деления. Корень нарастает в длину за счет верхушечной точки роста. Она состоит из образовательной ткани, клетки которой способны к постоянному делению. Точка роста одета корневым чехликом. Корневой чехлик образован живыми клетками, которые слущиваются и замещаются новыми за счет клеток точки роста. Корневой чехлик защищает точку роста от механических повреждений. Эта зона корня называется зоной деления.

2. Зона растяжения, или роста. Здесь клетки растут и приобретают определенную форму и размеры.

3. Зона всасывания. В ней наблюдается дифференциация клеток на ткани. Зона всасывания снаружи несет покровную ткань, каждая клетка которой образует корневой волосок. При помощи корневых волосков происходит всасывание и почвенных растворов воды и минеральных веществ. Оболочка клеток корневых волосков тонкая — это облегчает всасывание. Почти всю клетку корневого волоска занимает крупная вакуоль, а ядро располагается у верхушки волоска. С ростом корня корневые волоски погибают, и зона всасывания образуется заново.

4. Зона проведения. Ее функция - транспорт воды и минеральных веществ в надземные орган растения и транспорт органических веществ из стебля в корень.

Для утолщения корня служит камбий, который закладывается в зоне проведения. Камбий обеспечивает рост корня в толщину.

Зона всасывания состоит из проводящих, механических и основной тканей. По сосудам древесины протекает транспорт воды и минеральных веществ в надземные органы растений — это восходящий ток. По ситовидным трубкам луба из листьев и стебля в корень оттекают органические вещества — это нисходящий ток.

Воду и минеральные вещества корень всасывает из почвы при помощи корневых волосков. Вода поступает в корневой волосок за счет осмоса. При превышении осмотического давления в сосудах корня над осмотическим давлением почвенного раствора, развивается корневое давление. Корневое давление наряду с испарением участвует в движении воды в теле растения.

В естественных биогеоценозах содержание в почве необходимых растению элементов поддерживается на относительно постоянном уровне за счет круговорота веществ. В агроценозах человек часть минеральных веществ забирает из почвы вместе с урожаем. Поэтому в почву сельскохозяйственных угодий надо вносить удобрения.

Удобрения подразделяются на органические и минеральные.

Органические удобрения: навоз, торф, птичий помет, торфокомпосты и т.д. — содержат все необходимые для растений питательные вещества. При внесении органических удобрений в почву попадают микроорганизмы - бактерии, грибы. Они разлагают органические остатки и повышают плодородие почв.

Минеральные удобрения бывают азотными, калийными фосфорными. Азотные удобрения содержат азот в форме нитратов. К ним относятся различные селитры (калиевая, натриевая и др.), хлористый аммоний, мочевина. Азот нужен растениям для нормального формирования вегетативных органов. Калийные удобрения — хлористый калий, сульфат калия влияют на рост корней, клубней, луковиц. Фосфорные удобрения — суперфосфат, фосфоритная мука и др. ускоряют созревание плодов. Фосфор и калий повышают холодостойкость растений.

Дыхание корня происходит в результате диффузии кислорода из почвы в ткани. Для проникновения в почву воздуха ее надо постоянно рыхлить. Рыхление способствует и сохранению влаги в почве, поэтому его называют «сухим поливом».

Побег – это вегетативный орган растения, как правило, находящийся над поверхностью почвы и на котором располагаются почки, листья, цветки. Несколько утолщенные места стебля, где прикрепляются листья, называются узлами, а расстояния между узлами – междоузлиями.

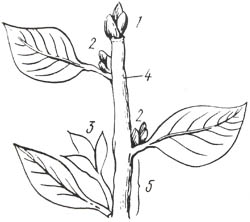

Строение побега 1. Верхушечная почка 2. Боковая (пазушная) почка 3. Боковой побег 4. Узел 5. Междоузлие |

|

Боковые почки, сидящие в основании листьев называются пазушными. Побеги по особенностям их роста и положения в пространстве могут быть мало- или сильноветвистыми, прямостоячими, стелющимися, ползучими, лазящими, вьющимися. Ползучие побеги в отличие от стелющихся не только лежат на поверхности почвы, но и укореняются придаточными корнями, образующимися из узлов стебля. Лазящие растения, как правило, имеют тонкие или извивающиеся побеги, иногда безлистные на концах (усики), либо различного рода прицепки, присоски и т.д., которыми они цепляются за другие неживые объекты. По интенсивности роста междоузлий и их длине, побеги подразделяют на удлиненные и укороченные. Удлиненные побеги иногда называют ростовыми, их главной функцией является освоение жизненного пространства. Укороченные побеги могут нести на себе цветки или, как у розеточных форм растений, формируют группу листьев, прижатую к почве.

По строению и продолжительности жизни побегов растения бывают травянистыми и деревянистыми. Травянистые растения представлены однолетними, двулетними и многолетними травами. Деревянистые растения образуют деревья, кустарники, кустарнички.

Ветвление побегов связано с формированием боковых побегов из пазушных почек.

Прищипка верхушечной почки. Пример изменения роста побега - усиление развития боковых побегов в результате удаления верхушечной почки:

![]()

Побеги могут видоизменяться. У многих растений в почве образуются подземные побеги, в которых накашиваются запасные питательные вещества. Эти вещества необходимы для переживания неблагоприятных для роста условий. Это органы вегетативного размножения.

Корневища – это подземный побег, внешне похожий на корень. Корневище несет чешуевидные листья, в пазухах которых находятся пазушные почки. На корневище образуются придаточные корни, а из пазушных почек развиваются боковые ответвления корневища и надземные побеги. Корневища встречаются у многолетних травянистых растений (хвощ, папоротник, злаки и т.д.). Живут корневища от нескольких до 15-20 лет. Клубень - это утолщенный подземный побег. Клубень имеет пазушные почки – глазки.

Луковица – подземный укороченный видоизмененный побег. Стебель луковицы образует донце. К донцу прикрепляется листья, или чешуи. Наружные чешуи обычно сухие. Они выполняют защитную функцию, прикрывают сочные чешуи, в которых откладываются питательные вещества и вода. На донце располагается верхушечная почка, из которой развиваются надземные листья и цветоносная стрелка. На нижней части донца развиваются придаточные корни. Луковицы характерны для многолетних растений (лилии, тюльпаны, луки, чеснок и др.).

Столоны – это подземные побеги, на конце которых развиваются клубни, луковицы, розеточные побеги. Столон живет всего одни год.

К видоизменениям побега относятся также колючки (дикая яблоня, дикая груша), усики (тыква, виноград), плети (костяника, живучка), надземные столоны (усы) — земляника, стебли кактусов.

Лист — это надземный, вегетативный орган растения, который обладает двусторонней симметрией.

Функции листа — фотосинтез; испарение воды или транспирация; газообмен; запасание питательных веществ; вегетативное размножение.

Лист образован листовой пластинкой, основанием, черешком и прилистниками; черешков и прилистников может и не быть. Основание листа может расширяться и охватывать стебель, при этом образуется влагалище. Листья с черешками называют черешковыми, а без черешков — сидячими. У некоторых растений у основания листа могут быть парные боковые выросты — прилистники. Они бывают разнообразной формы - в виде пленок, чешуек, колючек и т.д.

Листья различаются между собой по ряду признаков:

• по размерам — от нескольких миллиметров до 20 м (у пальм);

• по продолжительности жизни — у листопадных растений листья живут несколько месяцев, а у вечнозеленых — от 1,5до 15лет (бразильская араукария);

• по форме листовой пластинки — листья бывают округлые, овальные, игольчатые, линейные, продолговатые, яйцевидные и т.д.;

• по краю листовой пластинки — он может быть волнистым, выемчатым, городчатым, зубчатым и т.д.

Листья бывают простыми и сложными. Простой лист имеет только одну листовую пластинку и один черешок. При листопаде простой лист отпадает целиком. Сложный лист образован несколькими листовыми пластинками, каждая из которых имеет черешок, соединяющий листовую пластинку с общим черешком. Во время листопада в сложном листе листовые пластинки отпадают независимо друг друга.

Типы жилкования. Жилки представляют собой проводящие пучки листа. У двудольных растений, как правило, наблюдается сетчатое жилкование, а у однодольных — параллельное и дуговое.

Листья расположены на стебле в определенном порядке. Участок стебля, который несет лист, называется узлом, расстояние между узлами — междоузлием, а угол между листом и стеблем — пазухой листа.

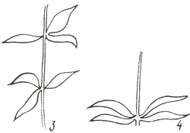

Типы листорасположения

1.

Очередное

2. Супротивное

3.

Мутовчатое

4. Прикорневая розетка

5.

Верхушечная розетка

Выделяют три типа размещения листьев: очередное, или спиральное; супротивное и мутовчатое. При очередном листорасположении листья располагаются по спирали, при этом от каждого узла стебля отходит только один лист. При супротивном листорасположении в каждом узле находится пара листьев — один против другого. При мутовчатом листорасположении каждый узел несет три или более листа.

Листорасположение, величина и форма листьев демонстрируют приспособления к условиям освещенности. Расположение листьев на растении образует мозаику. В листовых мозаиках листья не затеняют друг друга и максимально поглощают свет.

Строение листа. С верхней и нижней сторон лист покрыт однослойной кожицей. Кожица — это покровная живая ткань. Ее клетки плотно сомкнуты между собой, в них отсутствуют хлоропласты. Кожица защищает лист от избыточной потери влаги и служит для механической опоры. На поверхности клеток кожицы могут располагаться волоски и шипики различной формы. Часто кожица выделяет кутикулу, или восковидный налет, которая предохраняет растение от испарения. Для обеспечения водо- и газообмена между клетками кожицы находятся устьица.

Устьица обычно располагаются с нижней стороны листовой пластинки, а у водных растений (кувшинка, кубышка) — только на верхней. У ряда растений (злаки, капуста) устьица есть на обеих сторонах листа.

Устьица представляют собой щель, которая расположена между двумя замыкающими (бобовидными) клетками. Замыкающие клетки смыкаются между собой противоположными концами. В отличие от других клеток кожицы в них находятся хлоропласты. Для замыкающих клеток устьиц характерно неравномерное утолщение их оболочек. При увеличении тургорного давления вся клетка изгибается в направлении от щели. Устьице при этом открывается. При снижении тургорного давления клетки принимают нормальную форму, устьичная щель закрывается.

Между верхней и нижней кожицей в листе располагается основная ткань (паренхима). Это живая фотосинтезирующая ткань, в клетках которой имеется много хлоропластов. Основная ткань обычно подразделяется на два слоя — столбчатую и губчатую паренхиму. Под верхней кожицей находится столбчатая, или палисадная, паренхима, состоящая из одного ряда клеток. Клетки удлиненной формы плотно прилегают друг к другу, имеют много хлоропластов. Столбчатая паренхима — это основная ассимиляционная ткань. Под столбчатой паренхимой расположена губчатая, или рыхлая паренхима. Ее клетки имеют неправильную форму, между ними располагаются крупные межклетники, заполненные воздухом. В клетках губчатой паренхимы хлоропластов меньше, чем в клетках столбчатой.

Проводящий пучок листа, или жилка, состоит из сосудов древесины, ситовидных трубок луба и механической ткани.

Процессы дыхания в тканях листа протекают постоянно — как днем, так и ночью. В противоположность дыханию световая фаза фотосинтеза, во время которой происходит выделение кислорода, протекает только днем, на свету. Эти процессы связаны с газообменом, который регулируется работой устьиц. При фотосинтезе из внешних неорганических веществ (углекислого газа и воды) создаются органические вещества, при этом поглощается энергия света и выделяется кислород. В процессе дыхания, наоборот, органические вещества расходуются, запасается энергия, которая необходима для жизнедеятельности, поглощается кислород, а выделяются углекислый газ и вода. Газовый баланс растения можно представить так: растения поглощают больше углекислого газа, чем выделяют при дыхании, и выделяют больше кислорода, чем поглощают при дыхании.

Испарение воды растением называется транспирацией. Вода испаряется через всю поверхность тела растения, но особенно интенсивно через устьица в листьях. Значение транспирации:

1. принимает участие в передвижении воды и растворенных веществ по телу растения;

2. способствует углеводному питанию растений;

3. защищает растения от перегрева

Листопад представляет собой адаптацию растений к сезонным изменениям климата, из-за которых происходит уменьшение испарения воды осенью и зимой. С понижением температуры всасывание воды корнями снижается, и поэтому растение может обезводиться и погибнуть. Сбрасывание листвы уменьшает общую площадь поверхности дерева, что предотвращает поломку ветвей при снегопаде. Перед листопадом хлорофилл разрушается, а каротиноиды становятся видимыми. Они придают желтую, оранжевую к красную окраску листьям.

Видоизменения (метаморфозы) листа — колючки (кактус, барбарис), усики (горох), листья насекомоядных растений (росянка, венерина мухоловка).

Почка представляет собой характерное образование побега. Снаружи почка одета плотными чешуйками. Под чешуйками в центре почки находятся зачаточный стебель и маленькие зачаточные листья. В пазухах зачаточных листьев расположены зачаточные пазушные почки. Верхушка почки состоит из образовательной ткани и называется конусом нарастания. Конус нарастания отвечает за формирование всех органов и тканей побега. За счет деления клеток конуса нарастания побег растет в длину. Таким образом, почка – это зачаточный побег.

1.

![]() 2.

2.

Почки подразделяются на вегетативные (1) и генеративные (2). Из вегетативной почки образуется стебель с листьями и почками, а из генеративной — одиночный цветок или соцветие.

Кроме пазушных почек у растения могут образовываться еще дополнительные – придаточные почки. Они могут появиться практически на любом органе: стебле, листе и даже корне.

Особую категорию составляют так называемые спящие почки, очень характерные для лиственных деревьев, кустарников и ряда многолетних трав. Эти почки не превращаются в нормальные побеги в течение многих лет, нередко они спят в течение всей жизни растения.

Обычно спящие почки ежегодно нарастают, ровно настолько, насколько утолщается стебель, именно поэтому они не погребаются нарастающими тканями. Нередко спящие почки по мере нарастания многократно ветвятся и образуют густое скопление, целую систему.

Стимулом для пробуждения спящих почек служит обычно гибель ствола. При порубке березы, например, из таких спящих почек образуется пневая поросль ? это один из способов вегетативного размножения.

Особую роль спящие почки играют в жизни кустарников. От дерева кустарник отличается своей многоствольностью. Обычно у кустарников главный материнский стволик функционирует недолго - несколько лет. При затухании роста главного стволика пробуждаются спящие почки и из них формируются дочерние стволики, которые в росте обгоняют материнский. Таким образом, сама кустарниковая форма возникает в результате деятельности спящих почек.

Стебель состоит из покровной ткани, первичной коры, вторичной коры, камбия, древесины и сердцевины.

Снаружи стебель покрыт покровной тканью — перидермой. Она состоит из трех слоев клеток: пробки (наружный слой), пробкового камбия (средний слой) и слоя основной ткани (внутренний слой). В перидерме находятся чечевички отверстия, которые обеспечивают газообмен.

Под перидермой располагается первичная кора. Она образована механической тканью и паренхимой, которая несет запасающую функцию.

Под первичной корой находится вторичная кора, или луб (флоэма). Луб образован ситовидными трубками, клетками-спутницами, лубяными волокнами и лубяной паренхимой.

Камбий — это образовательная ткань, которая располагается между лубом и древесиной. За счет деления клеток камбия в сторону коры откладываются клетки луба, а в сторону древесины — клетки древесины. На одну клетку луба камбий отделяет несколько клеток древесины. В результате древесина нарастает быстрее, поэтому на ее долю приходится почти вся масса ствола и ветвей.

Древесина (ксилема) образована сосудами, древесиной паренхимой и древесинными волокнами. За вегетационный период образуется одно кольцо древесины, которое называется годичным кольцом прироста. Граница между годичными кольцами у растений умеренных широт выражена отчетливо, поскольку весенняя древесина, образующаяся после начала деятельности камбия, состоит из больших тонкостенных клеток, а осенняя - из более мелких, толстостенных. По годичным кольцам древесины определяют возраст деревьев. У тропических деревьев, растущих непрерывно, годичных колец не наблюдается.

В центре стебля располагается сердцевина. Она образована живыми и мертвыми клетками основной ткани. В живых клетках откладываются запасные питательные вещества. От первичной коры к сердцевине тянуться сердцевидные лучи, выполняющие проводящую функцию, — транспорт воды органических веществ в горизонтальном направлении.

Вода и минеральные вещества, которые всасываются корнями, передвигаются по стеблю к листьям по сосудам древесины и образуют восходящий ток. Органические вещества, синтезирующиеся в листьях, оттекают во все органы растения по ситовидным клеткам луба и образуют нисходящий ток. У древесных растений передвижение питательных веществ в горизонтальной плоскости происходит при участии сердцевинных лучей.

Вегетативным размножением называется такой тип размножения растений, при котором увеличение числа особой происходит за счет их развития из вегетативных органов — корня, стебля, листа. Биологическое значение данного типа размножения состоит в том, что дочерние растения сохраняют неизменными все признаки материнского организма. Это главное отличие вегетативного размножения от полового. Вегетативное размножение широко распространено в природе и используется в сельском хозяйстве для ускоренного распространения сортов растений с нужными человеку признаками, получения высоких урожаев и для сохранения ценных сортов культурных растений.

Вегетативное размножение с помощью корня — это размножение корневыми черенками: корень делится на участки по 10-15 см, которые затем укореняются (хрен, одуванчик). Также многие растения размножаются корневыми отпрысками - на корнях образуются придаточные почки, а из них развиваются надземные побеги. Затем эти побеги отделяют и формируют самостоятельное растение (малина, тополь, слива, облепиха и др.)

Некоторые виды размножают листовыми черенками. Листья сажают во влажный песок, и на них развиваются придаточные почки и придаточные корни. У ряда растений в пазухах листьев или на листовых пластинках формируются маленькие побеги; они отламываются от материнского растения, падают на почву и укореняются.

Вегетативное размножение с помощью побегов происходит стеблевыми черенками — от растения отделяется небольшой участок побега и дает корни (смородина, тополь, ива). Луковичные многолетние травы размножаются при делении луковиц (лук, чеснок и др.). На луковицах образуются маленькие луковички-детки, которые отделяют и высаживают. Иногда луковички-детки формируются в соцветиях. Размножение клубнями — это тоже размножение с помощью видоизмененных побегов (картофель, топинамбур). Картофель можно размножать, высаживая целые клубни, а также отростками, глазками и верхушками. Верхушка — это часть клубня, где сосредоточено наибольшее количество глазков, противоположная прикрепления клубня к столону. При размножении глазками клубень делится на небольшие кусочки, каждый из которых содержит глазок. Отростки представляют собой побеги, образовавшиеся из глазка. Эти побеги отделяют и высаживают, такими способами размножают особо ценные сорта картофеля. Размножение корневищами главным образом свойственно сорным травам (ландыш, пырей, хвощ). Из пазушных почек корневища развиваются надземные побеги, и растение быстро распространяется.

Крыжовник, смородина виноград и некоторые другие растения размножаются отводками. Ветку растения пригибают к земле, укрепляют шпилькой и сверху присыпают землей. К осени на ветке образуются придаточные корни, и ее отделяют.

Размножение с помощью прививок широко используется в садоводстве и декоративном растениеводстве. Различают два типа прививок — окулировка и копулировка (яблони, сливы, розы и т.д.). Растение, на которое прививают, называется подвой (это обычно дичок), а растение, которое прививают, называется привой (сортовое). Окулировка — это прививка, когда привоем служит почка (глазок), а при копулировке привоем является участок побега с почкой. Возможно также размножение надземными ползучими побегами - усами (земляника), плетями (живучка), столонами (костяника).

Делением кустов размножают декоративные растения, например, флоксы, фиалки, маргаритки и др.