- •1 Расчет несущей ограждающей конструкции покрытия

- •1 1 Исходные данные

- •1 2 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции покрытия

- •1.3 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции покрытия с помощью пк Base 7.4

- •Результаты расчета

- •1.4 Компоновка рабочего сечения панели

- •1.5 Сбор нагрузок на панель

- •1.6 Определение геометрических характеристик панели.

- •1.7 Проверка панели на прочность

- •1.8 Проверка на скалывание по шву в местах сопряжения обшивок с ребрами

- •1.9 Проверка панели на прогиб

- •2. Расчет жесткой балки постоянного сечения

- •2.1 Компоновка сечения

- •2.2 Определение расчетных характеристик древесины

- •2.3 Определение нагрузок действующих на балку

- •2.4 Определение геометрических характеристик сечения балки

- •2.5 Проверка балки на прочность

- •2.6 Проверка устойчивости балки

- •2.7 Проверка прочности клеевого шва на скалывание

- •2.8 Расчет на прогиб

- •2.9 Подбор арматуры

- •3.Расчет сегментной фермы.

- •3.1 Выбор конструктивной схемы.

- •3.2 Статический расчет фермы

- •3.3 Получение усилий в ферме в пк Вase 7.4

- •3.4 Расчет верхнего пояса

- •3.5 Нижний пояс фермы

- •3.6 Стойки

- •3.7 Раскосы

1.4 Компоновка рабочего сечения панели

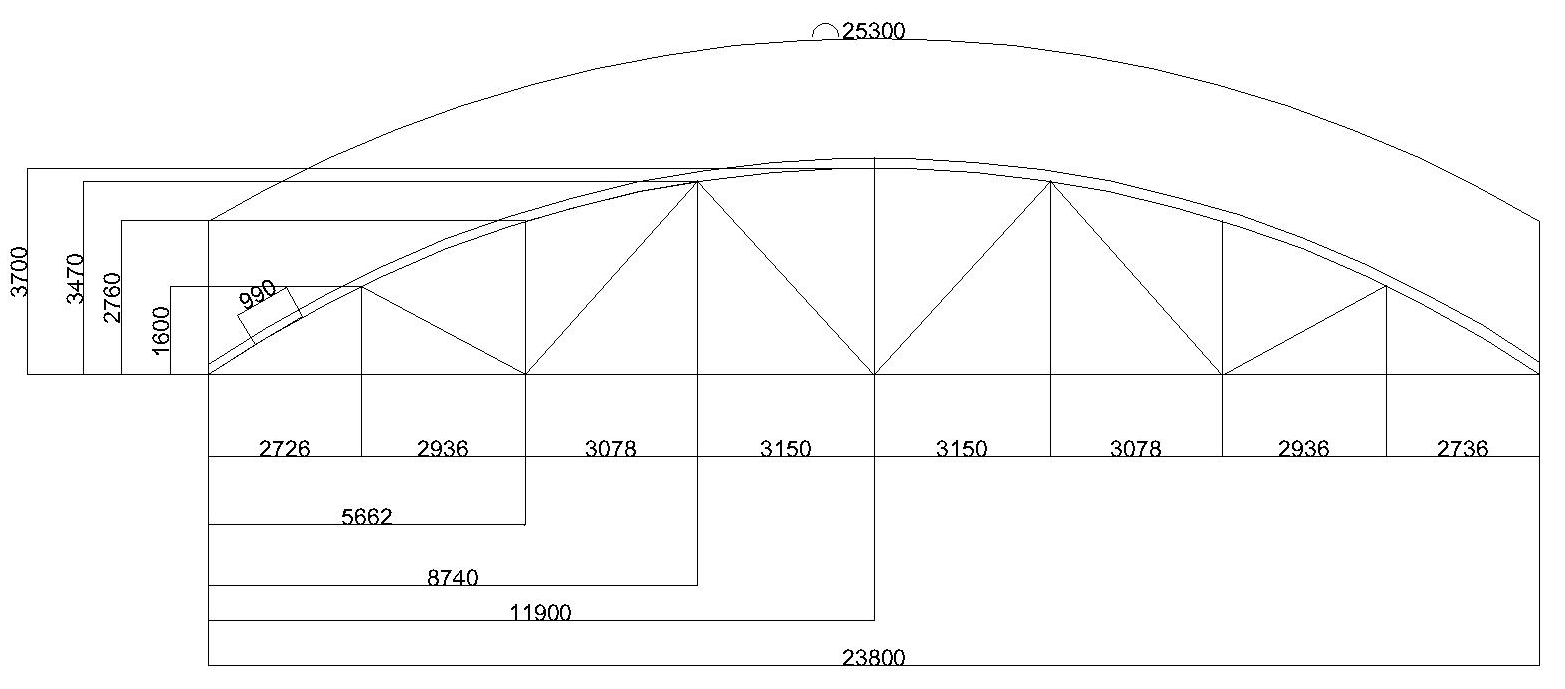

Выполняем геометрическую схему фермы с раскладкой панелей ( см. рис. 2)

Рисунок 1.2 – ферма с раскладкой панелей

По верхнему поясу фермы длиной 25,3 мм раскладывается 25 панелей длиной L=990мм.

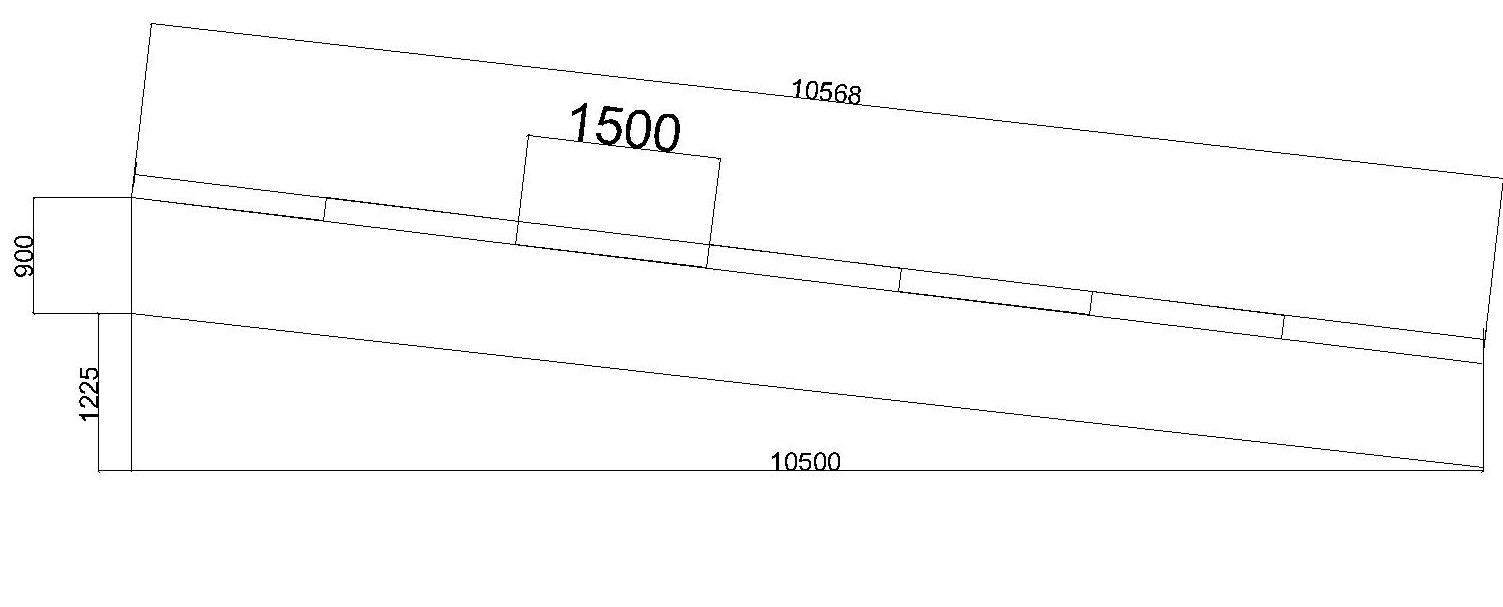

Рисунок

1.3 – балка с раскладкой панелей

Рисунок

1.3 – балка с раскладкой панелей

По верхнему поясу балки длиной 10568 раскладываются 8 панелей L=1200 мм и 1 панель L= 1000 мм.

Ширину панели делаем равной ширине фанерного листа с учетом обрезки кромок для их выравнивания Вh=0,99 м, толщину фанеры принимаем δ=8

мм. Направление волокон наружных слоев фанеры как в верхней так и в нижнем обшивки должно быть продольным, для обеспечение стыковки листов фанеры для лучшего использования прослойки фанеры. Для дощатого каркаса связывающую верхний и нижний обшивку в монолитную склеенную коробчатую панель применяют черновые заготовки по рекомендуемому сортаменту пиломатериалов применительно к ГОСТ 24.454-8* сечение 50 175.

После сушки до 12% влажности и четырех стороннего фрезерования черновых заготовок, на склейку идут чистые доски сечение 42 167 мм.

Расчетный пролет панели равен;

Lрас=Lпан Вh

Lрас=5980 0,99= 5920,2 мм

Высота панели принимается равной hр=186 мм, что составляет, hр так относится к Lр 186/5920,2=1/31 пролета, что соответствует рекомендациям СНиП 2 25-80 согласно которому высота панели должна составлять 1/30-1/35 пролета.

Каркас панели состоит из трех продольных ребер , верхней фанерной обшивки, на местный изгиб поперечных волокон от сосредоточенной силы

P=120 1,2=120кг, как к балки заделанной у ребер и имеющий ширину 1 м или 1000 мм, где 100 кг это монтажная нагрузка от веса человека с инструментом, 1,2 коэффициент надежности по нагрузке.

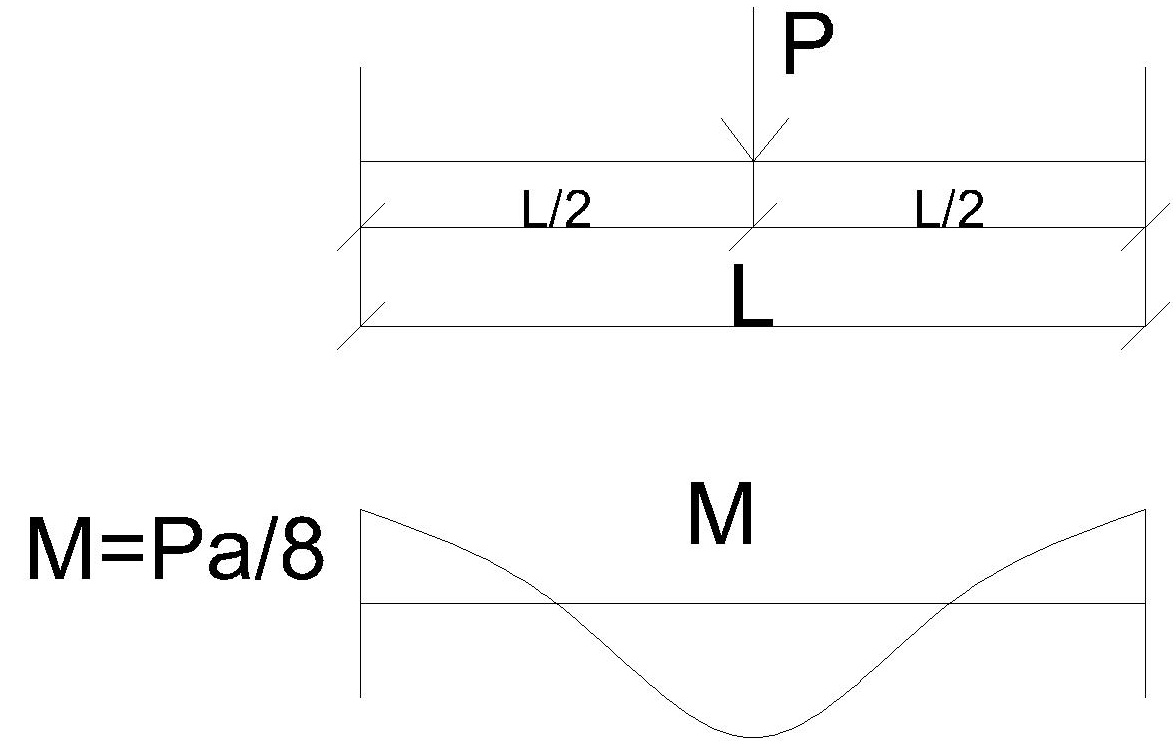

1.4-

Эпюра моментов

1.4-

Эпюра моментов

Расстояние между поперечными ребрами равняется а=411мм, составляет при этом должно выполнятся условия;

а≤8Rфu mu 100δ2/6P, (1.9)

где: Rфu –расчетное сопротивление фанеры поперечного шпона 6,5 М Па.

mu=1,2- коэффициент учитывающий монтажную нагрузку.

δ2- толщина фанеры в мм.

411≤ 8 6500000 1,2 100 0,0001/6 120=866 мм.

В расчет идут четыре ребра. Бруски продольных стыков учитываются при сборе нагрузки.

М=Ра/8,

М=120*0,411/8=615,6 кн/м2

Момент сопротивления обшивки шириной 1м определяется по формуле:

W=b δ2ф/6,

W=1000 64/6=16,666 кн/м2

Напряжение от изгиба сосредоточенной силой Р определяется по формуле:

Ϭ=М/W,

Ϭ=6165/10,67=577,8 Па.

Для предания каркасу жесткости продольные ребра соединим на клею с поперечными ребрами расположенными по торцам и по середине панели. Продольные кромки панели , по средствам брусков трапецивидного сечения приклеенных к продольным ребрам стыкующимся шпунтовым соединением, это соединение предотвращает вертикальный сдвиг в стыке

разницу в прогибах кромок смежных панелей даже под действием сосредоточенной нагрузки приложенной к краю одной из панели.

Гниение древесины и защита деревянных конструкций от гниения.

Древесина – это органика, а значит, подвержена разрушению насекомыми и грибами. Причем, несмотря на то, что и насекомые принимают активное участие в процессе гниения, главная “вина” за порчу древесины все же лежит на грибах.

Процесс гниения древесины может происходить только при определенных условиях, таких как: подходящая влажность воздуха (в пределах 80-100%) и самой древесины (не менее 15%), доступ кислорода, определенная температура (от 0 до 50 градусов по Цельсию).

Борьбу с гниением древесины начинают со стадий производства и хранения пиломатериалов, подвергая их различным видам сушки, самый простой и экономичный из которых – естественная сушка. При этом методе древесина просто “вылеживается” длительный период (не менее года).

Далее для борьбы с гниением подключают конструктивные мероприятия, суть которых заключается в том, чтобы исключить совместное воздействие на древесину различного рода вредных факторов, таких, как, конденсация влаги, избыточное увлажнение, резкие перепады температур, промерзание конструкций.

Так, для защиты материала от капиллярной влаги должна быть обеспечена соответствующая гидроизоляция. Для защиты от конденсационного увлажнения должны быть правильно размещены паро- и теплоизолирующие слои (теплоизолирующий слой должен быть размещен ближе к наружной поверхности, пароизолирующий, напротив, к внутренней). От атмосферной влаги древесину поможет защитить окраска водостойкими лакокрасочными материалами и водонепроницаемая кровля. Помимо этого, необходимо помнить, что конструкции из древесины должны опираться на фундаменты, располагаясь при этом над уровнем грунта. Грунтовые воды по возможности должны быть отведены, желательна хорошая циркуляция воздуха около древесины, дабы улучшить ее естественное высыхание в процессе эксплуатации, тем самым, повысив ее стойкость от повреждения грибами.

Следует уменьшить, или, по возможности, исключить, зону затенения возле деревянных стен дома. Большие деревья, создающие зону аэрации возле древесины также нежелательны.

Деревянные стены дома можно обшить досками, особенно с торцов, где влага проникает особенно глубоко и быстро: это также придаст дополнительную защиту от гниения.

Очень важно, путем тщательных ежегодных осмотров конструкции, своевременно обнаружить загнивание (лучше - весной), и, в случае обнаружения, взять пробы поврежденного материала для выяснения вида

гриба-разрушителя, а также плотности и влажности древесины. Деформация конструкции, характерный запах гниения, изменение внешнего вида древесины – все это признаки, определяющие начало разрушительной деятельности грибов.

Процесс гниения оказывает заметное влияние на физико-механические свойства материала. Изменяется плотность древесины – а значит, изменяется и способность элементов, изготовленных из нее, справляться с ролью несущих конструкций. Так, если наблюдаются перекосы дверных и оконных проемов, подвижки внутренних и наружных стеновых конструкций, значит, окладные венцы уже не могут выполнять свои функции и имеют очаги загнивания .

После обнаружения очагов гниения, в зависимости от размеров и степени поражения материала, проводится либо локализация поврежденных участков конструкции и предотвращения дальнейшего распространения процесса гниения, либо полная замена самой конструкции.

Процесс локализации подразумевает такие мероприятия, как: вскрытие конструкции (снятие облицовочных материалов) удаление поврежденных участков с помощью спец. инструмента тщательное уничтожение зараженной древесины диффузионное (обмазка пастами) или поверхностное (с помощью растворов,

наносимых опрыскиванием или с помощью кистей) антисептирование.

Химическая защита древесины от гниения.

Конструктивных мер для защиты древесины от гниения недостаточно при эксплуатации деревянных конструкций в условиях постоянного или периодического увлажнения. Для таких деревянных конструкций антисептирование является основным мероприятием по защите от гниения, рассчитанным на весь срок службы древесины. Антисептическая обработка элементов деревянных конструкций и изделий должна производиться в производственных условиях на специализированно оборудовании. В случае невозможности централизованного снабжения строительства элементами деревянных конструкций химически защищенными от гниения, допускается проведение антисептической обработки древесины на месте строительства механизированным, а в отдельных случаях и ручным. Перед антисептической обработкой древесину необходимо очистить от коры и луба. Вся механическая обработка лесоматериалов (распиловка, сверление отверстий и т. д.) производится до антисептирования. Вид антисептической обработки древесины выбирается в зависимости от условий эксплуатации деревянных конструкций. При выборе антисептика, а также определении количества и способа его введения в древесину рекомендуется руководствоваться приведенными далее краткими сведениями о наиболее эффективных видах антисептической обработки древесины. Антисептики разделяются на три группы: маслянистые, органорастворимые и водорастворимые. Пропитка дерева антисептическими препаратами (антисептики для дерева) является совершенно необходимой операцией для защиты древесины от воздействия атмосферных и биологических факторов.

К атмосферным факторам, постоянно воздействующим на древесину, следует отнести влагу (дожди, снег) и солнечное излучение. К

биологическим факторам относятся деревоокрашивающие и плесневые грибы, различные дереворазрушающие насекомые.

Уничтожение грибка и защита от плесени и гниения является главной задачей в деле защиты древесины. Эту проблему можно решить с помощью своевременной обработки древесины специальными антисептическими пропитками.

Антисептики для древесины

Антисептики серии Древотекс профессионально защищают древесину от плесени, дереворазрушающих грибов, грибов синевы и грибов гнили, защищают древесину от древесных вредителей (жуков-точильщиков, короедов, древоточцев) и насекомых.

• Древотекс — пропитка древесины, консервирующий антисептик для дерева;

• Древотекс-Био — биозащита древесины, биозащитное средство для дерева;

• Древотекс-Антиплесень — антисептическое средство, препарат против плесневых грибов;

• Древотекс-Отбеливатель — отбеливатель древесины, средство для отбеливания древесины.

Антисептики серии Древотекс обладают высокой проницаемостью в древесину, устойчиво сохраняются там (трудновымываемы), в результате обеспечивая длительную защиту деревянных конструкций.

После антисептирования деревянные конструкции можно покрывать любыми лакокрасочными материалами.

Защита древесины от возгорания |

|

Возгораемость и способность распространять огонь являются одним из основных недостатков древесины как конструкционного материала. Однако возгораемость деревянных элементов и конструкций в зданиях может быть существенно снижена или вообще исключена принятием ряда конструктивных и химических мер. К конструктивным мерам относятся

следующие: Избегать применения тонкостенных с внутренними пустотами конструктивных элементов; Отдавать предпочтение конструкциям с массивным сечением без тонких стенок, острых выступов и с гладкой поверхностью (клееным массивным конструкциям); Не располагать ДК вблизи источников сильного нагревания (надо помнить, что температура воспламенения древесины при длительном воздействии нагрева может снизиться до 150-170°С при температуре устойчивого горения древесины 260°С). Защищать места неизбежного соприкасания древесины с источником нагрева эффективными несгораемыми и малотеплопроводными материалами, например, войлоком, пропитанным глиняным раствором (известковым раствором). Возводить деревянные здания с обязательным соблюдением противопожарных разрывов и других требований противопожарных норм. Химические меры могут свести к минимуму или совершенно исключить возможность возгорания, однако прибегать к ним во всех случаях строительства нет необходимости. Сводятся они к глубокой пропитке древесины конструкций антипиренами - водными растворами веществ, препятствующих возникновению и распространению пламени по поверхности древесины. Представителями таких веществ являются: бура (тетраборат натрия); борная кислота; диаммонийфосфат. Суть их действия заключается в том. что одни при нагревании вспучиваются и выделяют воду (например, бура), а другие сплавляются в

стекловидную массу, прекращаю доступ кислорода к месту горения (например, борная кислота). Виды огнезащитных веществ. Антипирены — вещества, которые выпускаются в виде сухих или растворенных солей. Используются для пропитки деревянных строительных изделий. Лаки — специальные лаковые товары, имеющие очень низкую температуру плавления. Когда температура повышается, лаковый слой плавится и образует особую пленку на деревянной поверхности. Благодаря этой пленке, доступ кислорода к дереву прекращается, следовательно, и огонь гаснет. Краски, эмали — двухкомпонентные вещества. Представляют собой красочный пигмент и огнезащитная основа. Минус такого средства в том, что использоваться оно должно сразу же в течение часа. Обмазки — пастообразные вещества, предназначенные для обработки технических и чердачных помещений с целью предотвращения возгорания. Консерванты — это особые смеси, которые защищают дерево не только от огня, но от гниения. Однако специалисты сходятся во мнении, что наилучшим средством для защиты древесины, все-таки является антипирены. Благодаря пене и газам, которые выделяются при возгорании поверхности, обработанной антипиренами, появляется время для локализации пожара и его устранения. Существуют различные антипирены. Во-первых, все вещества делят на не влагостойкие и влагостойкие.

Вторые не требуют после нанесения покраски и обработки дерева. Таких веществ немного. А первые обязательно необходимо защищать краской. Во-вторых, по способу защиты дерева, антипирены делятся на те, которые вырабатывают пенококсовый слой и те, которые образуют устойчивую к горению пленку. Первые при горении образуют пену, а вторые вырабатывают окислы фосфора. Пенококсовый слой способен защищать дерево от горения вплоть до одного часа. Лучшими антипиренами считаются те, в состав которых входит диамоний фосфат. При горении такое вещество образует пленку из окислов фосфора и выделяет газ аммиак, который блокирует горение. Еще один отличный антипирен, в состав которого входят фосфорнокислый натрий и сульфат аммония. Выделяют поверхностную и глубинную обработку дерева. Последняя используется лишь в промышленных масштабах.

|