- •25 Немонетарные факторы инфляции и стагфляция.

- •26. Неоклассический анализ стагфляции и долгосрочная «кривая Филлипса».

- •27. Антиинфляционная политика государства.

- •28. Объективная необходимость государственного регулирования экономики

- •29. Сущность и общая характеристика государственного регулирования экономики.

- •30. Экономическое и социальное регулирование в современном рыночном хозяйстве.

- •31. Особенности государственного регулирования современной российской экономики.

- •32. Сущность и социально-экономическое назначение государственных финансов.

- •33. Налогообложение и его влияние на динамику ввп. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.

- •2. Налогообложение и его влияние на динамику ввп

- •Предельная и средняя налоговые ставки

- •3. Дискреционная и недискреционная фискальная политика

- •34. Бюджетный дефицит и государственный долг.

- •35. Цели денежно-кредитной политики государства.

- •36. Кейнсианские и монетаристские принципы денежно-кредитной политики: общее и особенное.

- •37. Взаимосвязь денежно-кредитной и фискальной политики.

- •38. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Источники экономического роста.

- •39. Факторная модель экономического роста.

- •40. Государственное регулирование экономического роста.

35. Цели денежно-кредитной политики государства.

Проблема обеспечения высокой эффективности денежно-кредитного, или монетарного регулирования экономики является одной из центральных в современной экономической теории. Если среди экономистов нет принципиальных разногласий в определении высшей цели и инструментов монетарной политики, то промежуточные цели ее проведения трактуются представителями различных научных школ и направлений далеко не однозначно. В связи с этим, основное внимание в данной главе будет уделено анализу и выявлению "общего" и "особенного" в кейнсианском и монетаристском подходах к денежно-кредитной политике государства.

Денежно-кредитная, или монетарная политика — это деятельность государства по регулированию денежного предложения в экономике. Высокая эффективность данной политики имеет место лишь при четком целеполагании и умелом использовании соответствующих инструментов. Цели монетарной политики подразделяются на высшую цель, краткосрочные и долговременные цели. Высшая цель денежно-кредитной политики состоит в обеспечении полной занятости, стабильности цен и роста реального объема производства. Теперь денежно-кредитную политику можно определить более широко: это деятельность государства по изменению предложения денег с целью обеспечения экономического, роста при стабильности цен и полной занятости ресурсов. Достигается высшая цель путем реализации краткосрочных и долговременных целей монетарного регулирования.

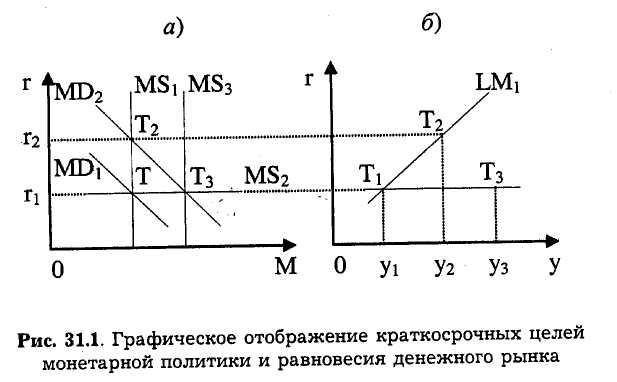

Краткосрочная цель денежно-кредитной политики может состоять как в фиксации количества находящихся в обращении денег, так и в Стабилизации нормы процента (рис. 31.1, а). В первом случае ситуация отображается кривой абсолютно неэластичного предложения денег MS1 во втором — линией абсолютно эластичного денежного предложения MS2 при фиксированной процентной ставке г1. Названным вариантам денежного предложения соответствуют определенные равновесные состояния денежного рынка LM1 и LM2 (см. рис. 31.1, б). В действительности может иметь место и не показанный на рисунке промежуточный вариант, характеризуемый наклонной кривой предложения денег.

А бсолютная

эластичность предложения денег,

показанная линией MS2,

характеризует гибкую денежно-кредитную

политику, проводимую с целью удержания

процентной ставки на фиксированном

уровне r1.

В этом случае

производится больший объем ВВП, чем в

условиях жесткого монетарного

регулирования (Y3

> Y2),

связанного с фиксацией денежного

предложения на уровне MS1

и сопровождаемого ростом процентной

ставки до величины r2,

вслед за ростом спроса

на деньги.

бсолютная

эластичность предложения денег,

показанная линией MS2,

характеризует гибкую денежно-кредитную

политику, проводимую с целью удержания

процентной ставки на фиксированном

уровне r1.

В этом случае

производится больший объем ВВП, чем в

условиях жесткого монетарного

регулирования (Y3

> Y2),

связанного с фиксацией денежного

предложения на уровне MS1

и сопровождаемого ростом процентной

ставки до величины r2,

вслед за ростом спроса

на деньги.

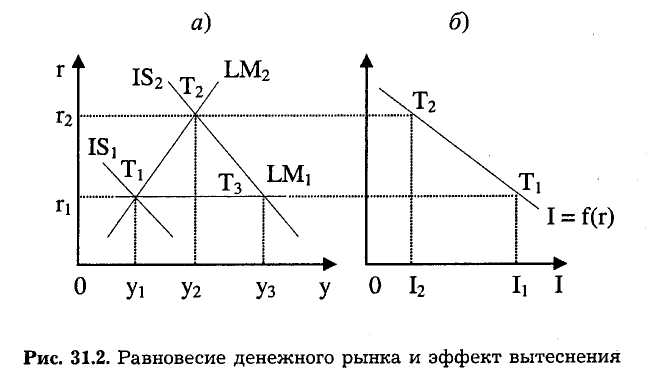

Исследование взаимосвязи краткосрочных целей денежно-кредитной политики и равновесия рыночной системы в модели IS — LM имеет большое значение для определения последствий эффекта вытеснения государством частного бизнеса из денежного рынка путем увеличения государственных расходов. Рассмотрим последствия такого вытеснения как в условиях жесткого, так и в условиях гибкого денежно-кредитного регулирования. При неизменном денежном предложении и росте государственных расходов в движение придет рынок товаров, что отображается смещением кривой IS1 в положение IS2 (рис. 31.2, а). Одновременно с этим растет объем выпуска до Y2 и увеличивается процентная ставка до г2.

Н овому

равновесию рыночной системы в т. Т2

соответствует возросший объем выпуска

Y2

> Y1,

но уровень частных

инвестиций значительно снизился (I2

< I1),

что изображено на рис. 31.2, б. Таким

образом, положительное воздействие

государственных закупок на уровень

дохода нередко осуществляется ценой

вытеснения инвестиций частного сектора.

овому

равновесию рыночной системы в т. Т2

соответствует возросший объем выпуска

Y2

> Y1,

но уровень частных

инвестиций значительно снизился (I2

< I1),

что изображено на рис. 31.2, б. Таким

образом, положительное воздействие

государственных закупок на уровень

дохода нередко осуществляется ценой

вытеснения инвестиций частного сектора.

При гибкой денежно-кредитной политике, последствия которой отображаются горизонтальной линией равновесия денежного рынка LM1 (см. рис. 31.2, а), эффект вытеснения не наблюдается. Равновесие рыночной системы "смещается" в т. Т3, которой соответствует значительно возросший объем производства ВВП (Y3 > Y2 > Y1) при фиксированной процентной ставке r1 и прежних объемах частных инвестиций I1, показанных на рис. 31.2, б. Следовательно, гибкая монетарная политика характеризуется тем, что изменение государственных расходов существенно сказывается на уровне дохода и практически не отражается на процентной ставке. Очевидно, что гибкое денежно-кредитное регулирование экономики в большинстве случаев оказывается гораздо предпочтительнее жесткой монетарной политики. Необходимо подчеркнуть, что краткосрочные цели монетарного регулирования достигаются, прежде всего, путем проведения Центральным банком ряда последовательных операций с государственными долговыми обязательствами на рынке ценных бумаг.

Долговременная цель денежно-кредитной политики заключается в регулировании важнейших макроэкономических переменных на продолжительных (годичных и более) интервалах времени. Такими переменными следует считать соответствие темпов роста денежной массы темпам роста естественного уровня реального объема производства, постоянство темпов роста номинального объема ВВП, обеспечение устойчивости общего уровня цен. Отметим, что исследование любой долговременной цели монетарного регулирования экономики осуществляется в условиях роста уровня реального объема производства во времени. Этот рост происходит вследствие естественного увеличения производительности творчества и труда, а также возрастания предложения человеческого капитала.

• Соответствие

темпов роста денежной массы темпам

роста естественного уровня реального

объема производства на долгосрочных

интервалах времени —

ключевое положение современного

монетаризма, определяющее основное

монетарное правило. Его

смысл состоит в том, что если, например,

среднегодовые темпы увеличения объема

ВВП составляют определенную процентную

величину, то на такую же величину должна

возрастать в обращении

и денежная масса, влияющая на совокупный

спрос. В этом случае долгосрочные

интервалы времени будут характеризоваться

не только экономическим ростом, но

и полной занятостью и стабильными

ценами. Рассмотрим различные варианты

сбалансированных темпов роста

естественного уровня реального объема

производства и совокупного спроса (рис.

31.3).

Соответствие

темпов роста денежной массы темпам

роста естественного уровня реального

объема производства на долгосрочных

интервалах времени —

ключевое положение современного

монетаризма, определяющее основное

монетарное правило. Его

смысл состоит в том, что если, например,

среднегодовые темпы увеличения объема

ВВП составляют определенную процентную

величину, то на такую же величину должна

возрастать в обращении

и денежная масса, влияющая на совокупный

спрос. В этом случае долгосрочные

интервалы времени будут характеризоваться

не только экономическим ростом, но

и полной занятостью и стабильными

ценами. Рассмотрим различные варианты

сбалансированных темпов роста

естественного уровня реального объема

производства и совокупного спроса (рис.

31.3).

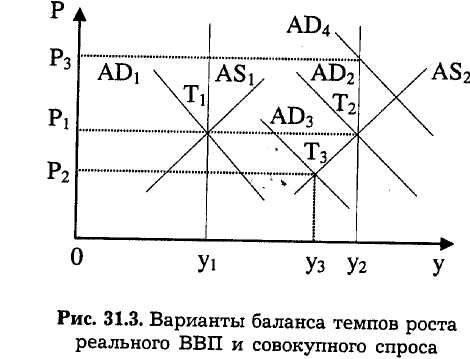

Вертикальные линии Y1 и Y2 показывают не только реальные объемы национального производства в различные интервалы времени, но и одновременно являются кривыми совокупного предложения на долговременных интервалах.

Соответственно, AS1 и AS2 – кривые совокупного предложения в краткосрочные периоды.

Если следовать требованию основного монетарного правила, то при отсутствии изменений в динамике общего уровня цен макроэкономическое равновесие "сместится" из т. T1 в т. Т2. Кривая совокупного предложения на краткосрочных интервалах времени сместится из положения AS1 в положение AS2, а кривая совокупного спроса AD1 должна сместиться вправо точно в положение AD2. Если скорость обращения денег постоянна, такой сдвиг кривой совокупного спроса будет иметь место лишь в том случае, если государство через Центральный банк обеспечит темпы роста денежной массы, равные темпам роста естественного уровня реального объема производства на продолжительных интервалах времени.

При замедлении темпов роста денежной массы макроэкономическое равновесие установится в т. Т3. Данному равновесию соответствуют спад темпов экономического роста и снижение общего уровня цен. Если темпы роста денежной массы превысят соответствующий показатель возрастания естественного уровня реального объема производства, то эта ситуация будет отображена кривой AD4. Результатом явится ценовая форма инфляции (Р3 > Р1). Таким образом, чтобы обеспечить устойчивые темпы экономического роста при полной занятости и отсутствии инфляции, необходимо привести в соответствие темпы роста естественного уровня реального объема производства с темпами роста совокупного спроса.

• Постоянство темпов роста номинального объема ВВП также представляет собой долгосрочную цель денежно-кредитного регулирования. Как и в ранее рассмотренном случае, итогом достижения данной цели должен стать рост совокупного предложения, пропорциональный темпам роста естественного уровня реального объема производства на долгосрочных интервалах времени. Однако в отличие от основного монетарного правила, рассматриваемая цель денежно-кредитной политики допускает и учитывает как изменение скорости оборота денег V, так и динамику уровня цен Р. Чтобы обеспечить устойчивые темпы роста естественного уровня реального объема производства при прогнозируемых изменениях V и Р, государство должно корректировать количество денег соответственно темпам роста номинального ВВП (PY), уравновешивая любые изменения в скорости их обращения.

Так, например, если при определенных ожиданиях темпов роста номинального ВВП скорость оборота денег упадет, то Центральному банку следует принять меры по увеличению количества обращающихся денег. В противном случае, сократится ожидаемый реальный объем производства. Это следует и из уравнения обмена Y = MV\P,где уменьшение V должно компенсироваться ростом М, иначе не избежать спада производства и падения темпов экономического роста.

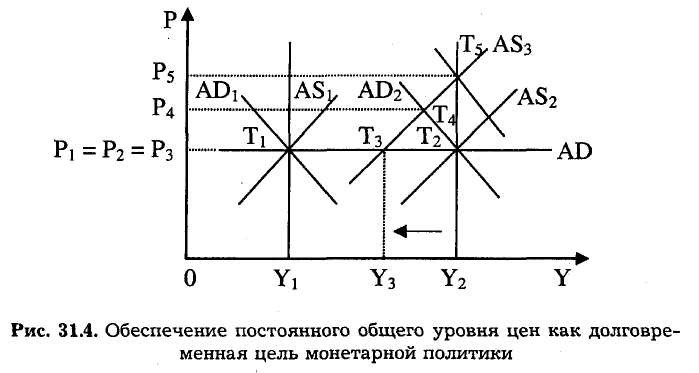

• Обеспечение постоянства общего уровня цен — еще одна долговременная цель монетарного регулирования экономики. Логика поведения Центрального банка в данном случае достаточно проста: при снижении общего уровня цен он увеличивает количество обращающихся денег, рост цен обязывает Центральный банк сокращать объем денежной массы. В этом случае долговременная кривая совокупного спроса принимает вид горизонтальной линии AD (рис. 31.4).

Д остижение

вышеназванной цели денежно-кредитной

политики представляет собой вполне

приемлемую альтернативу при двух

условиях: во-первых, темпы экономического

роста должны быть равномерными и

прогнозируемыми, во-вторых, требуется

нейтрализация действия инфлятогенных

факторов со стороны краткосрочного

совокупного предложения. Так, например,

вследствие монополизации рынков

факторов производства и роста цен

на них сократится объем краткосрочного

совокупного предложения (кривая AS3

на рис. 31.4). Стремление обеспечить прежний

уровень цен заставит сократить

краткосрочный совокупный спрос (на рис.

31.4 не показано), что приведет к спаду

производства от Y2

до Y3.

Для того, чтобы воспрепятствовать

падению объемов выпуска, Центральному

банку необходимо увеличить количество

денег в обращении и довести рост

общего уровня цен хотя бы до Р4.

Сохранить прежний объем выпуска на

уровне Y2

можно лишь за счет ценовой инфляции,

еще больше увеличив количество денег

в обращении, что отображается смещением

кривой AD2

в положение AD3.

Это же следует и из уравнения обмена:

остижение

вышеназванной цели денежно-кредитной

политики представляет собой вполне

приемлемую альтернативу при двух

условиях: во-первых, темпы экономического

роста должны быть равномерными и

прогнозируемыми, во-вторых, требуется

нейтрализация действия инфлятогенных

факторов со стороны краткосрочного

совокупного предложения. Так, например,

вследствие монополизации рынков

факторов производства и роста цен

на них сократится объем краткосрочного

совокупного предложения (кривая AS3

на рис. 31.4). Стремление обеспечить прежний

уровень цен заставит сократить

краткосрочный совокупный спрос (на рис.

31.4 не показано), что приведет к спаду

производства от Y2

до Y3.

Для того, чтобы воспрепятствовать

падению объемов выпуска, Центральному

банку необходимо увеличить количество

денег в обращении и довести рост

общего уровня цен хотя бы до Р4.

Сохранить прежний объем выпуска на

уровне Y2

можно лишь за счет ценовой инфляции,

еще больше увеличив количество денег

в обращении, что отображается смещением

кривой AD2

в положение AD3.

Это же следует и из уравнения обмена:

Y = MV\P при росте Р сохранить объем производства на уровне Y можно, лишь увеличивая числитель дроби — MV.

Практика показала, что ни одна из рассмотренных целей денежно-кредитной политики не является идеальным средством достижения ее высшей цели — обеспечения устойчивых темпов экономического роста при полной занятости и отсутствии инфляции. Очевидно, что объектом монетарного регулирования экономики должны быть одновременно несколько различных макроэкономических составляющих. В связи с этим необходимо дать сравнительный анализ альтернативных подходов к принципам монетарного регулирования экономики.