- •25 Немонетарные факторы инфляции и стагфляция.

- •26. Неоклассический анализ стагфляции и долгосрочная «кривая Филлипса».

- •27. Антиинфляционная политика государства.

- •28. Объективная необходимость государственного регулирования экономики

- •29. Сущность и общая характеристика государственного регулирования экономики.

- •30. Экономическое и социальное регулирование в современном рыночном хозяйстве.

- •31. Особенности государственного регулирования современной российской экономики.

- •32. Сущность и социально-экономическое назначение государственных финансов.

- •33. Налогообложение и его влияние на динамику ввп. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.

- •2. Налогообложение и его влияние на динамику ввп

- •Предельная и средняя налоговые ставки

- •3. Дискреционная и недискреционная фискальная политика

- •34. Бюджетный дефицит и государственный долг.

- •35. Цели денежно-кредитной политики государства.

- •36. Кейнсианские и монетаристские принципы денежно-кредитной политики: общее и особенное.

- •37. Взаимосвязь денежно-кредитной и фискальной политики.

- •38. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Источники экономического роста.

- •39. Факторная модель экономического роста.

- •40. Государственное регулирование экономического роста.

Сущность и структура общественного воспроизводства.

Общественное воспроизводство - это совокупность экономических процессов, обеспечивающих жизнедеятельность и развитие общества. Оно включает в себя: - воспроизводство самих людей; - воспроизводство условий жизни людей; - воспроизводство производительных сил общества; - воспроизводство экономических отношений.

Материальной основой общественного воспроизводства является воспроизводство совокупного общественного продукта. Совокупный общественный продукт (СОП) - это весь продукт, произведенный в материальном производстве за определенный период, обычно - за год.

Вещественные факторы производства представлены предметами и средствами труда творчества. Предметы труда и творчества представляют собой определенные объекты природы, а также созданные на их основе материалы, на преобразование которых направлена человеческая деятельность. Средства труда и творчества предстают в форме ранее созданных продуктов деятельности, с помощью которых человек воздействует на предметы труда и творчества.

Невещественные факторы производства представлены организацией и управлением производством. Организация производства — это объединение работников для создания определенных благ с помощью средств производства, определенной иерархической структуры управления, разделения труда и обязанностей. Управление производством — это регулирующее, координирующее и контролирующее воздействие управляющего субъекта (менеджера) на процесс создания благ в рамках производящей организации. Организация и управление производством осуществляется посредством институтов.

Институты — это формальные нормы и неформальные ограничения, регулирующие и координирующие общественные отношения. В данном случае имеются в виду взаимодействия в процессе производства благ. Институты могут выступать в форме традиций и обычаев, юридических законов и подзаконных актов, распоряжений и указаний менеджера и др.

Производство –процесс создания материальных благ и услуг, необходимых для существования и развития общества.

Распределение –процесс определения доли, количества, пропорции участия каждого члена общества в произведенном продукте.

Обмен –процесс движения материальных благ и услуг от одного субъекта к другому и форма общественной связи производителей и потребителей. В фазе обмена продукт труда превращается в товара.

Потребление –конечное использование произведенного продукта.

основные части СОП:

1) Фонд возмещения. Он предназначен для возмещения изношенных средств производства (средств и предметов труда).

2) Фонд жизненных средств работников материального производства, или необходимый продукт. Он предназначен для удовлетворения потребностей, восстановления и развития способностей работников материального производства.

3) Прибавочный продукт. Он направляется на:

- расширение производства и непроизводственной сферы (накопление);

- содержание непроизводственной сферы и нетрудоспособных членов общества;

- возмещение чистых издержек (армия, правоохранительные органы, реклама и т. п.);

- образование нетрудовых доходов от частной собственности (процент на капитал, земельная рента и др.).

2. Социально-экономическое содержание воспроизводственного процесса.

В рамках производственного процесса формируются и развиваются три типа человеческих взаимодействий. Во-первых, это взаимодействия в системе факторов производства. В данном случае речь идет о технико-экономических отношениях, т. е. о взаимодействии личного фактора производства со всеми другими элементами производительных сил. Во-вторых, это взаимодействия в системе организационно-управленческих норм и правил, регулирующих и координирующих разделение и специализацию труда и творчества. Соответственно, здесь формируются и развиваются организационно-экономические отношения. В-третьих, это взаимодействия в системе личного фактора производства, или отношения между людьми в процессе создания и движения благ. В данном случае речь идет о социально-экономических отношениях, содержание и направленность развития которых определяется тем, кому принадлежат факторы производства.

Технико-экономические, организационно-экономические и социально-экономические отношения представляют собой систему экономических отношений, выступающую объективной основой способа создания благ для личности и общества.

Действие закона возвышения потребностей объективно требует непрерывности создания благ, т. е. воспроизводства, под которым понимается постоянно возобновляющийся процесс производства, распределения, обмена и потребления благ. Как отмечалось, создание благ осуществляется в процессе производства, которое является объективной основой развития личности и общества. В силу этого обстоятельства система производственных отношений является базисом системы экономических отношений в целом.

воспроизводство осуществляется в условиях действия закона ограниченности ресурсов. Это обязывает субъектов экономических отношений использовать ресурсы так, чтобы при этом добиваться высокой результативности воспроизводства. Для этого необходимо не просто действовать в экономическом смысле, а хозяйствовать, осуществлять выбор вариантов экономической деятельности.

Красным выделено то что не то,но я не понимаю что она хочет,таких определений в книге не встречается вообще

3.Модели воспроизводства и их значение для исследования современного хозяйства. Система национальных счетов.

Фазы:

Распределение — это определение доли и объема продукта, поступающего для

потребления субъектам экономической деятельности. Эта доля изначально

определяется уже в процессе производства и зависит, прежде всего, от при-

надлежности конкретным экономическим субъектам тех или иных факторов

производства. Те, у кого этих факторов больше, претендуют на большую долю

продукта, и наоборот. Такое первичное распределение чаще всего бывает неспра-

ведливым и может вызвать обострение социально-экономических противоречий. В

связи с этим, государство организует перераспределение созданного продукта.Итогом его должно стать не только социально справедливое распределение благ, но и

возросшая результативность самого производства.

Обмен — это фаза воспроизводства, на которой созданный продукт доставляется до

субъектов экономической деятельности.Основной проблемой здесь является

обеспечение справедливого, т. е. правового характера обмена, или его эквивалентности.

Только в этом случае можно рассчитывать на позитивное влияние данной фазы

воспроизводства на систему экономических отношений в целом.

Потребление — это процесс непосредственного удовлетворения потребностей личности

и общества. Оно предстает как конечный пункт и смысл производственной деятельности.

Потребности удовлетворяются как созданными в процессе производства, так и не

созданными благами. Закон возвышения потребностей объективно приводит к тому, что

в объеме потребления ускоренно растет удельный вес произведенных благ, а не

находящихся в природе в готовой к потреблению виде.

Потребление тесно связано с производством и оказывает на него существенное

влияние. Во-первых, в фазе потребления выявляется социальная "пригодность"

Производства, его прогрессивный или регрессивный характер. Во-вторых, потребление

формирует стимулы, определяет направленность и качественные параметры развития

производства. Являясь итоговой фазой движения созданных благ, потребление служит

предпосылкой для формирования нового воспроизводственного цикла. Таким

образом, общая схема производства и воспроизводства, как исходных признаков

экономики, может быть представлена следующим образом

4. Факторы интенсификации и интеллектуализации расширенного воспроизводства в современной экономике.

4. Факторы интенсификации и интеллектуализации расширенного воспроизводства в современной экономике. В цепочке интенсивной экономики "наука - технология - производство" ведущим звеном является наука, порождающая и новейшие технологии, и новые принципы производства. Происходит качественное изменение роли фундаментальной науки в системе организации науки и техники. Если раньше фундаментальная наука развивалась в основном независимо от производства, то теперь она становится неотъемлемым звеном всей цепочки современного научно-технического прогресса, истоком этого единого процесса. В современных условиях наука выступает как непосредственная производительная сила общества. В условиях перехода на интенсивный путь развития необходимо быстрое и систематическое воплощение новых научных идей в производстве. Инновационный тип воспроизводства может быть определен как специфический вид интенсивного типа воспроизводства, характеризующийся высокой наукоемкостью. Только инновационно-интенсивный тип расширенного воспроизводства и экономического роста открывает возможности прорыва и неуклонного подъема производительности труда - исходного пункта экономической эффективности производства, главного способа повышения уровня и качества жизни всех членов общества Важнейшей закономерностью современного этапа общественного прогресса является не только бурный рост интеллектуальных потребностей всех субъектов хозяйственной де- ятельности, но и интеллектуализация системы потребностей в целом. Это означает, что личность, социальные группы и общество все более испытывают нужду в инновациях, новых знаниях и открытиях, создающих условия для творческого развития человека. В ходе деятельности по созданию благ, люди все более нуждаются не в материальных ценностях, а в развивающем друг друга обмене-общении, в социальной среде Появление новых потребностей сопровождается отмиранием старых, либо их дивер- сификацией, т. е. превращением в иные, сопряженные потребности. В рамках жизнедеятельности общества формируется и периодически возобновляется противо- речие между достигнутым уровнем потребления благ сегодня и предполагаемым (ожидаемым, планируемым) уровнем потребления благ в будущем, в жизни не только отдельной личности и групп людей, но и всего общества. В этом противоречии заключается сущность объективного закона возвышения потребностей. И здесь неважно, в каких благах нуждается тот или иной субъект хозяйственной деятельности, важно, что "завтра" человек хочет жить лучше, чем "сегодня". Следовательно, мотив, или сила, побуждающая личность и общество к созидательному действию, есть функция закона возвышения потребностей Особенностями трудового капитала являются следующие: во-первых, чем он развитее, тем выше интеллектуализация процесса производства, тем рациональнее используются ограниченные ресурсы, а соответственно качественнее продукты труда; во-вторых, уровень результативности приложения трудового капитала свидетельствует об эффективности воспроизводственного процесса. Функциональной особенностью капитала миграции является снижение уровня территориальной дифференциации по показателю задействования человеческого капитала в социально-трудовых отношениях, его трудового воспроизводства. интеллектуализация хозяйственных отношений носит как положительный, так и отрицательный характер, который проявляется в том, что с увеличением темпов технологического развития территорий одновременно происходит модернизация процесса производства продукции, которая в свою очередь, увеличивает уровень высвобождения трудовых' ресурсов экономики, а как результат возрастает мультипликативный, эффект. По данной причине приоритетом- в развитии на макроуровне должно стать определение степени модернизации производственного процесса, так как одновременное преобладание в экономике структурной, и циклической безработицы может стать следствием роста- расходов государства на выплату социальных пособий.

5. Валовой внутренний продукт (ВВП) и методы его исчисления. ВВП и основы национального счетоводства.

цель современной макроэкономической политики состоит в обеспечении устойчивых темпов и высокой социальной эффективности экономического ростаКонкретными показателями экономической деятельности на макроуровне являются ВВП, совокупный спрос, совокупное предложение, общий уровень цен, потребление и сбережение, процентная ставка. Высшая цель современной макроэкономической политики состоит в обеспечении устойчивых темпов и высокой социальной эффективности экономического роста. Эта цель достигается поддержанием полной и эффективной занятости, стабильности цен и процентных ставок. Конкретными показателями экономической деятельности на макроуровне являются валовой внутренний продукт (ВВП), совокупный спрос, совокупное предложение, общий уровень цен, потребление и сбережение, процентная ставка.

Исчисление ВВП на основе суммирования затрат или мо методу годового потока расходов. Исчисление ВВП по данному методу предполагает суммирование конечного спроса на продукцию.

ВВП можно исчислить на основе добавленной стоимости. Добавленная стоимость — это получившее общественную оценку в факте обмена по определенной рыночной цене приращение стоимости экономического блага на конкретной стадии его производства.

Объем ВВП исчисляется путем суммирования всех факторных доходов или по методу годового потока доходов. Номинальный ВВП — это объем национального производства, измеренный в текущих ценах. Реальный ВВП — это объем национального производства текущего периода, исчисленный с использованием цен определенного базового года.

Каждый показатель характеризует разные аспекты национального объема производства. ВВП отражает рыночную стоимость всей произведенной продукции в стране, ЧВП - стоимость продукции без амортизационных отношений. НД свидетельствует о сумме всех доходов. РЛД есть все, что остается на потребление и сбережение, в этот доход входят и трансфертные платежи.

Сводный баланс национальных счетов учитывает активы и пассивы всех секторов экономики: домохозяйств, фирм, правительства, а также внешнеэкономического сектора.

В России осуществляется переход к международным стандартам оценок основных экономических показателей. За основу взята система национальных счетов (СНС) ООН. В соответствии с этим отечественное счетоводство переходит от показателей баланса народного хозяйства к показателям СНС, Ранее в экономике России использовался показатель совокупного общественного продукта (СОП), который не учитывал нематериальные услуги, что существенно занижало действительный уровень экономической активности нации. Но даже и при исчислении СОП многие данные искажались, что было, прежде всего, связано с государственным ценообразованием на все виды товаров, искусственным занижении м расходов на оборону, игнорированием инфляции, некорректным сопоставлением статистических данных с аналогичными экономическими параметрами других стран и т. д.

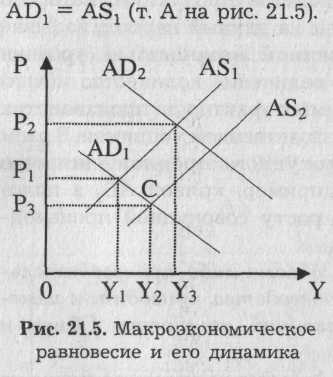

6. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие (модель AD-AS).

Совокупный спрос – общий спрос на товары со стороны всех потребителей экономики

данной страны

Ценовые факторы, влияющие на совокупный спрос:

Эффект процентной ставки состоит в том, что рост общего уровня цен при

постоянной денежной массе приводит к "удорожанию" денег, т. е. к росту процентныхставок. Естественно, это не будет стимулировать инвестиционные и потребительские

расходы, поскольку становится более выгодным увеличить сберегаемую часть дохода. В

результате объем совокупного спроса сократится.

Эффект богатства или эффект кассовых остатков связан со спросом на товары

длительного пользования. Так, если уровень цен растет, то покупательная сила

финансовых активов (акций, облигаций, срочных вкладов и др.) падает. При росте Р

объем AD уменьшится, прежде всего, на товары длительного пользования, поскольку

население, располагающее подобными финансовыми активами, станет беднее, и

наоборот.

Эффект импортных закупок состоит в том, что при повышении уровня цен

внутри страны спрос на отечественные товары сократится, а на относительно

подешевевшие импортные товары — возрастет. Напротив, падение Р повысит

совокупный спрос, как внутри страны, так и за рубежом

Все отмеченные эффекты связаны с изменением уровень цен и, следовательно,

графически показывают движение кривой спроса.

Неценовые факторы динамики совокупного спроса приводят к смещению самой

кривой AD. К таким факторам можно отнести:

— потребительские расходы, зависящие от благосостояния потребителей, их ожиданий,

задолженности, параметров подоходного налогообложения;

— инвестиционные расходы, обусловленные изменениями процентных ставок, ожиданием

прибыли от инвестиций,

налогами с предприятий, техническими и технологическими новшествами;

— государственные закупки;

— чистый экспорт.

Совокупное предложение – совокупность всех товаров и услуг, предложенных к продаже

в нац. экономике.Ценовой фактор: чем выше цена, тем выше предложение. Кривая AS показывает

взаимосвязь реального объёма производства и уровня цен. При этом прослеживается

прямая (положительная) зависимость: чем выше уровень цен, тем больше

заинтересованность в дополнительном производстве товаров и услуг.

горизонтальный участок (на этом этапе доходы населения не велики, но развитие

экономики требует увеличение нац. дохода, это возможно только при увеличении пр-ва и

сдерживания уровня цен.

промежуточный участок ( параллельно увеличению доходов предприятия пр-дит

увеличение доходов населения, что позволяет предприятиям не только увеличивать

объёмы пр-ва, но и розничную цену.

вертикальный (кейсианский) участок (цена продолжает расти, доходы граждан растут, но

объёмы пр-ва уже не увеличиваются, т.к. экономика работает уже на пределе и может

возникнуть кризис перепроизводства.

Неценовые факторы:

Цены на ресурсы (чем выше цены на ресурсы, тем ниже предложение, цены на ресурсы

регулируются долгосрочными контрактами).

Производительность (чем выше, тем выше предложение; в зарубежной экономической

науке она рассчитывается как отношение реального объема производства к количеству

используемых ресурсов. Можно сказать иначе, что производительность — это показатель

среднего объема выпуска продукции на единицу затрат. Если производительность

возрастает, значит, на том же ресурсном потенциале производится больший объем

продукции и, следовательно, совокупное предложение возрастает, а кривая на графике

сдвигается вправо).

Государственная политика

М акр

равновесие- это состояние национальной

экономики , для которого хар-на

пропорциональность и сбалансированность

взаимосвязанных экономических процессов.

акр

равновесие- это состояние национальной

экономики , для которого хар-на

пропорциональность и сбалансированность

взаимосвязанных экономических процессов.

7. Основные макроэкономические переменные. Современные проблемы макроэкономической динамики.

Ведущими макроэкономическими переменными явл объем производства и занятость, общий уровень цен процентная ставка. Кроме того, следует различать эндогенные (внутренние) и экзогенные (внешние) переменные, потоки и запасы, кратко- и долгосрочные периоды макроэкономической динамики

В макроэкономическом анализе необходимо различать эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные переменные принято считать основными, непосредственно воздействующими на динамику того или иного показателя. Так, например, известно, что на объем и динамику сбережений до-хозяйств оказывает влияние множество факторов: политическая и экономическая стабильность в обществе, уровень и кода, налоги, процентная ставка, размеры социальных плат и т. д. Но только два показателя — доход и процентная ставка — являются определяющими. Все другие переменные, которые оказывают влияние на S, принято называть экзогенными. В нашем случае уровень сбережений экзогенно зависит, например, от размеров трансфертных выплат населению.

В краткосрочном периоде количество и качество факторов производства неизменно. Причем не обязательно, чтобы все факторы производства были задействованы в производстве, просто они есть в рамках национальной экономики. В долгосрочном периоде количество и качество факторов производства изменяется, что приводит к соответствующему изменению совокупной производственной мощности национального хозяйства. Среди макроэкономических переменных различают пм токи и запасы. Поток — это экономическая величина, измеряемая как норма в единицу времени: например, производство стали в год; выпуск автомобилей в месяц и т. д. Запас — это величина, фиксируемая на какой-либо момент времени (например, количество учебных заведений в стране, объем разведанных полезных ископаемых

Объектом современного макроэкономического анализа являются проблемы взаимосвязи микро- и макроэкономики:

насколько микроэкономический анализ применим для исследования агрегированных тенденций;

от чего зависит и чем определяется динамика ВВП и новое качество экономического роста;

каковы закономерности колебаний хозяйственной конъюнктуры и в чем заключается современная специфика циклического характера экономического развития;

как избежать действия таких факторов макроэкономической нестабильности, как вынужденная безработица и инфляция;

в чем заключается влияние торгового баланса на динамику макроэкономических показателей;

насколько действенно и целесообразно воздействие государства на общеэкономические тенденции

8. Общий анализ потребления и сбережения. Кейнсианская теория потребительского спроса.

Потребительские расходы домохозяйств — это расходы на конечные товары и услуги, приобретаемые домохозяйствами для удовлетворения потребностей. Практически во всех странах затраты на потребление — большая часть ВВП. Основными объектами потребления следует считать блага первой необходимости (продовольствие, одежда), товары длительного пользования (домашний инвентарь, автомобили и т. п.), услуги (по домашнему хозяйству, медицинские, образовательные, транспортные и проч.). Процентная доля личных сбережений в располагаемом доходе есть норма личных сбережений. Динамика этой нормы, как и в случае с потреблением, пропорциональна динамике личного дохода. Причем богатые семьи сберегают больше, чем бедные, абсолютно и относительно. Малообеспеченные домохозяйства вообще не в состоянии иметь положительные сбережения, а если они тратят больше, чем зарабатывают, то налицо отрицательные сбережения, или долги.на потр и сбер оказ влиян факторы:Богатство,динамика ур-ня цен,ожидания.

Кейнс теор

Потребление является функцией располагаемого личного дохода и выражается формулой C = C + MPC Y .С — экзогенные переменные МРС Y — непосредственно потребляемая часть доходам

Величина предельном склонности к потреблению находится в пределах от 0 до1 Смысл этот правила заключается в том, что прирост потребления не может превысить прирост дохода, и ситуации возникающего дисбаланса совокупного спроса и совокупного предложения рано или поздно наступит макроэкономическое равновесие.

Рост дохода приводит к падению МРС.

Правила Дж. Кейнса оказались верны лишь для краткосрочного периода (5-10 лет). Для потребления в долгосрочном периоде МРС = АРС, т. е. потребление пропорционально возрастает при любом увеличении располагаемого дохода. Это объясняется тем, что экзогенные факторы потребления в долгосрочном периоде перестают действовать.

9. Теория многопериодного потребления.

домохозяйство выпускает продукцию (Q) в течение двух периодов, которым соответствуют объемы выпуска, соответственно Q1 и Q2; и потребляет то, что произвело, т. е. объемы потребления составляют в эти периоды С1 и С2. В итоге есть три варианта соотношения выпуска (Q) и потребления (С):

а) С1 = Q1; C2 = Q2;

б) С1 < Q1; C2 > Q2;

в) C1 > Q1; C2 < Q2.

В первом варианте домохозяйство потребляет ровно столько, сколько производит в каждом периоде. Во втором варианте оно сберегает часть дохода "сегодня", чтобы больше потреблять "завтра". Третий вариант иллюстрирует диаметрально противоположную картину: "сегодня" домохозяйство живет в долг, а "завтра" оно рассчитывается с этими долгами.

Во-первых, уровень сегодняшнего потребления зависит от будущих доходов. Если Q2 > Q1, а также Y2 > Y1, то С1 > С2. То есть, в молодости люди хотят жить хорошо, быть может, даже в долг. Во-вторых, уровень сегодняшнего потребления зависит от предпочтений домохозяйства. В-третьих, с ростом процентной ставки (г) растет альтернативная стоимость потребления, и домохозяйства стремятся больше сберегать. В этом слупи угол наклона, а возрастет. Это отражает ситуацию, когда домохозяйство во втором периоде пользуется "плодами" сбережений первого периода. Однако это не означает, что во втором периоде домохозяйство перестает сберегать.

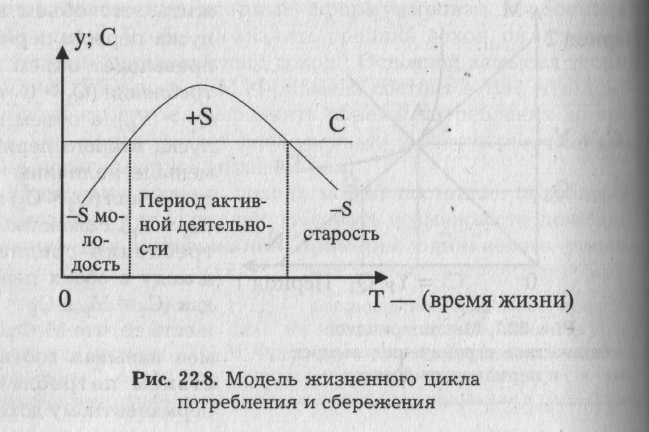

10. Теория перманентного дохода и модель жизненного цикла потребления и сбережения.

потребление домохозяйства зависит не только от текущего, но и от ожидаемого дохода в будущем. Разумно в связи с этим предположить, что потребление в каждом году должно зависеть от среднего уровня дохода, ожидаемого в текущем году и в последующие годы данное положение впервые сформулировал и обосновал М. Фридмен. Чтобы обозначить средний доход, он использовал термин "перманентный доход". Основной замысел теории перманентного дохода М. Фридмена, состоит в том, что домохозяйство стремится выровнять объемы потребления во времени. Оно предпочитает равномерную траекторию потребления неравномерной траектории.Поскольку уровень дохода может постоянно колебаться, то домохозяйства будут использовать возможности денежно го рынка для поддержания примерно одинакового уровни потребления, стремясь застраховаться от колебаний дохода. Перманентный доход (Yp) есть средняя величина настоящих и будущих доходов. В частности, для домохозяйства неустойчивым уровнем дохода перманентный доход определяется как постоянный уровень дохода, обеспечивающий ему то же многопериодное бюджетное ограничение, что и при изменяющемся объеме дохода. домохозяйства определяют уровень потребления на основе своего перманентного, а не текущего дохода. Если текущий доход превышает средний, то домохозяйство превращает их разность в сбережения. Если текущий доход меньше среднего, то они потребляют в счёт своих будущих доходов.

Модель жизненного цикла так же, как и модель перманентного дохода, основана на теории, согласно которой потребление в каждом периоде зависит от дохода, ожидаемо го в течение всей жизни, а не от дохода в текущем периоде.

объем

национальных сбережений

все-таки имеет тенденцию к росту. Это

объясняется действием

двух факторов. Во-первых, в условиях

роста населения

молодых домохозяйств (именно они имеют

положительные

сбережения), как правило, по численности

больше, чем пожилых.

Во-вторых, если в экономике наблюдается

экономический рост, то каждое новое

поколение не только многочисленнее, но

и богаче предыдущего.

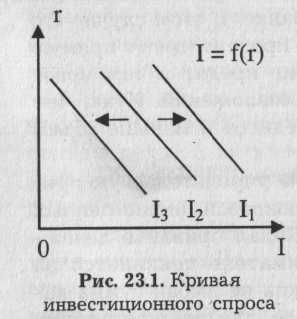

11. Сущность и общая характеристика инвестиций. Спрос на инвестиции и функция сбережений.

Создание экономических благ в рамках национального хозяйства невозможно без созидательного капитала, под которым понимается система человеческого и вещественного капитала общества. Инвестиции — это поток определенного "набора" экономических благ за определенный период, используемый для восполнения и увеличения созидательного капитала в экономике

Инвестиции в человеческий капитал приводят к росту v новой активности нации, повышению качества творчески-трудовой деятельности собственников данного капитала.

инвестиций в вещественный капитал важнейшее место занимают затраты фирм на актуальную информацию и новейшие информационные технологии

В экономике индустриального типа основной категорией нитрат являются инвестиции фирм и государства в покупку Производственных зданий и сооружений, оборудования, транспортных средств

Валовые инвестиции превышают чистые на величину амортизации созидательного капитала, т. е. на величину стоимости его износа. Чистые инвестиции — это та часть их общего объема, которая увеличивает данный капитал общества. В итоге уместна следую-I in» и зависимость:

TI = N1 + dC,

Где TI — валовые инвестиции;NI — чистые инвестиции;d — коэффициент амортизации;dC — объем амортизации капитала за текущий период

инвестиции зависят от состояния и динамики экономики,проц ставки и налогов,ожидание прибыли.

Чем

выше процент, тем ниже склонность к

инвестированию, меньше размеры

капиталовложений.

, чем выше

процент, тем меньше поток кредитов и

меньше объем инвестиционного

спроса.

чем выше процент, тем ниже куря акций,

и наоборот. Низкий курс акций едва ли

позволит обеспечить

инвестиционный проект необходимыми

денежными средствами.

Чем

выше процент, тем ниже склонность к

инвестированию, меньше размеры

капиталовложений.

, чем выше

процент, тем меньше поток кредитов и

меньше объем инвестиционного

спроса.

чем выше процент, тем ниже куря акций,

и наоборот. Низкий курс акций едва ли

позволит обеспечить

инвестиционный проект необходимыми

денежными средствами.

Инвестиционный спрос — это лишь одна из составляющих макроэкономического равновесия товарных рынков. Другая составляющая — это предложение сбережений домохозяйств, фирм и государства, за счет которых осуществляется и финансирование инвестиций. Без достаточного количества сбережений в национальной экономике едва ли возможно обеспечить определенный требуемый объем инвестиционного спроса. Но сбережения — это функция дохода, причем, чем больше доход, тем выше уровень склонности людей к сбережению и тем больше величина сбережений. рост инвестиций будет вызывать увеличение ВВП. Однако рост чистых инвестиций приводит к умноженному (мультиплицированному) росту дохода на величину, большую, чем сам прирост инвестиций. Такой рост ВВП происходит в результате "эффекта мультипликатора". Мультипликатор — это численный коэффициент, показывающий, во сколько раз возрастет доход (ВВП) при данном росте инвестиций

увеличение ВВП прямо зависит от динамики инвестиций;

чем выше уровень дополнительных потребительских расходов, тем больше М и, соответственно, ВВП, и наоборот, чем больше дополнительные сбережения в каждом круге расходов, тем меньше М и меньше ВВП;

увеличение ВВП есть результат взаимодействия высокого уровня потребления и высокого уровня инвестиций.

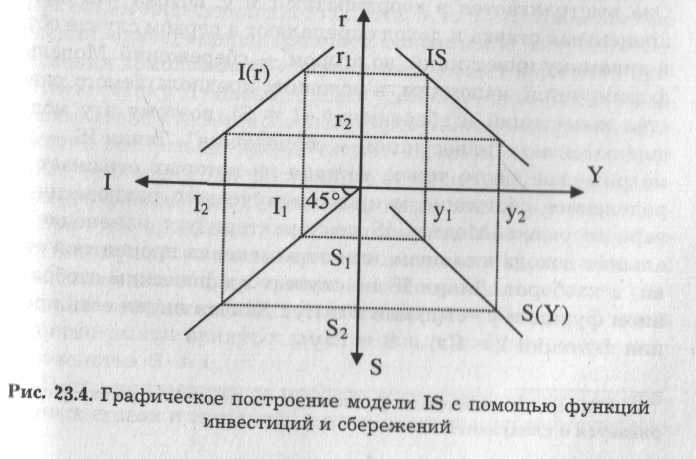

12. Равновесие и динамика товарного рынка. Модель IS.

при

различных допустимых значениях процентной

ставки г и дохода Y

существует множество равновесных

состояний товарного рынка. Данное

множество отображено

кривой IS

в правом верхнем квадранте Модель IS

формируется,

напомним, в условиях предполагаемого

равенства

инвестиций и сбережений (I

= S),

поэтому эту модель еще

называют "инвестиции — сбережения".

когда в национальной экономике сбережения

превышают

объем инвестиционного спроса, т. е. S

> I.

Избыток сбережений

одновременно означает сокращение

текущего потребления

домохозяйств и, кроме того, может понижать

процентную

ставку. Дешевый кредит усиливает

склонность предпринимателей

к инвестированию. В результате обладатели

сбережений

все больше предпочитают держать их в

ликвидной форме, поскольку при снижающихся

процентных ставках доходность финансовых

активов и срочных вкладов уменьшается.

При этом происходит возрастание

склонности к потреблению вследствие

роста товарности экономики и этим

снижения общего уровня цен. Логично,

если часть сбережений

превратится в потребительские расходы.

В итоге товарные

рынки придут к равновесию, т. е. будет

иметь у

то

равенство S

=

I

при

различных допустимых значениях процентной

ставки г и дохода Y

существует множество равновесных

состояний товарного рынка. Данное

множество отображено

кривой IS

в правом верхнем квадранте Модель IS

формируется,

напомним, в условиях предполагаемого

равенства

инвестиций и сбережений (I

= S),

поэтому эту модель еще

называют "инвестиции — сбережения".

когда в национальной экономике сбережения

превышают

объем инвестиционного спроса, т. е. S

> I.

Избыток сбережений

одновременно означает сокращение

текущего потребления

домохозяйств и, кроме того, может понижать

процентную

ставку. Дешевый кредит усиливает

склонность предпринимателей

к инвестированию. В результате обладатели

сбережений

все больше предпочитают держать их в

ликвидной форме, поскольку при снижающихся

процентных ставках доходность финансовых

активов и срочных вкладов уменьшается.

При этом происходит возрастание

склонности к потреблению вследствие

роста товарности экономики и этим

снижения общего уровня цен. Логично,

если часть сбережений

превратится в потребительские расходы.

В итоге товарные

рынки придут к равновесию, т. е. будет

иметь у

то

равенство S

=

I

Государство не должно допускать длительного сохранения высоких процентных ставок, которые мешают сбережениям "прорваться" в сферу производства для финансирования инвестиций. Действовать здесь необходимо опять-таки с помощью экономических методов. Наконец, само государство не должно посягать на имеющиеся в обществе сбережения и использовать их для решения своих

Существует и множество других факторов, влияющих на функциональность механизма равновесия товарного рынка. Среди них важное место принадлежит его инфраструктуре, состоящей из товарных бирж, системы оптовой и розничной торговли, маркетинговых фирм, информационных центров, рекламных агентств и т. д. Эти организации охватывают огромное экономическое пространство, простирающееся между производителями и потребителями. Можно выделить две основные функции этой инфраструктуры в рыночной экономике.

Прежде всего, это обеспечение эффективного товарообращения, т. е. свободного перемещения материальных ресурсов и готовой продукции.

13. Рынок денег и прямое финансирование инвестиций

Денежный (финансовый) рынок — это общественная форма отношений, возникающих между экономическими субъектами по поводу купли-продажи денег.

Денежный рынок состоит из множества каналов, по которым денежные средства переходят от обладателей сбережений к фирмам и государству. Эти каналы подразделяются на две основные группы:

каналы прямого финансирования, по которым средства перемещаются непосредственно от собственников сбережений к заемщикам;

каналы косвенного финансирования, по которым сбережения перемещаются к заемщикам через финансовых посредников.

Каналы прямого финансирования связаны с функционированием рынка ценных бумаг, каналы косвенного финансирования — с деятельностью ссудо-сберегательных учреждений, и, прежде всего, банков. Структурно рынок денег, таким образом, представляет собой единство рынка ценных бумаг и рынка банковского кредита.

Рассмотрим механизм прямого финансирования инвестиций, осуществляемого через рынок ценных бумаг.

Рынок ценных бумаг — это институционализированные экономические отношения по поводу купли-продажи финансовых активов. В экономике существуют две группы активов: реальные и финансовые.

Реальные активы представлены недвижимостью, землей, благородными металлами, произведениями искусства и др.

Финансовые активы, или ценные бумаги — это контрактные права на получение будущих платежей при оговоренных контрактом условиях.

Данный рынок представляет собой инструмент прямого финансирования, по которому денежные средства перемещаются непосредственно от собственников сбережений к заемщикам. Можно выделить два способа прямого финансирования: капитальное финансирование и финансирование путем получения займов. Капитальное финансирование — любое соглашение, по которому заемщик получает денежные средства для осуществления инвестиций в обмен на контрактное право долевого участия в собственности на то или иное предприятие.

Финансирование путем получения займов — это любое соглашение, согласно которому фирма получает денежные средства для осуществления инвестиций, в обмен на обязательство выплатить эти средства в будущем с оговоренным процентом, причем права на долю собственности фирмы кредитор не получает. Примером является продажа заемщиками облигации.в условия инфл и стабильности исп акции,а при нестабил –облигации.

Рынок ценных бумаг,придставлен фондовой биржей. Торговля финансовыми активами ведется на первичном и вторичном рынке. Первичный рынок ценных бумаг — это рынок, на котором выпущенные ценные бумаги впервые продаются покупателям. На вторичном рынке ценных бумаг ведется торговля уже находящимися во владении у собственников ценными бумагами. Чем ниже курс акций и облигаций, тем больше денежных сбережений домохозяйств перемещается из банковской системы, на фондовую биржу. Высокий курс ценных бумаг движет эту денежную массу в обратном направлении, вовне биржи. Отсюда следует вывод о том, что рынок ценных бумаг является регулируемым, поскольку государство, воздействуя на ставку банковского процента, может влиять и на курс ценных бумаг.

14. Рынок денег и косвенное финансирование инвестиций.

Денежный (финансовый) рынок — это общественная форма отношений, возникающих между экономическими субъектами по поводу купли-продажи денег.

Денежный рынок состоит из множества каналов, по которым денежные средства переходят от обладателей сбережений к фирмам и государству. Эти каналы подразделяются на две основные группы:

каналы прямого финансирования, по которым средства перемещаются непосредственно от собственников сбережений к заемщикам;

каналы косвенного финансирования, по которым сбережения перемещаются к заемщикам через финансовых посредников.

При косвенном финансировании инвестиций денежные средства, перемещающиеся от домохозяйств к заемщикам, проходят через финансовых посредников, которые представляют собой совокупность финансовых институтов (банки, взаимные и пенсионные фонды, страховые компании) Ядром инфраструктуры косвенного финансирования является банковская система

Спрос на кредитные ресурсы банков уменьшается с ростом ставки ссудного процента (rs) и увеличивается при возрастании объемов выпуска (Y). Возникает функция

Kd

= F(rs,

Y)

Kd

= F(rs,

Y)

пределах заданной денежной базы объём предоставленных банковских кредитов возрастает в следующих случаях

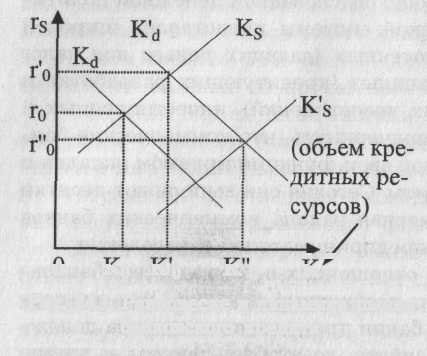

1) Если увеличивается доход (ВВП), что приводит к росту спроса на денежные кредиты (отображается смещением кривой Kd вправо-вверх в положение K'd), и к росту процентной ставки до г'о.

2) Если снижается норма обязательных резервов, то растет уровень предложения кредитных ресурсов, что отображается смещением кривой Ks вправо-вниз в положение K's, обеспечивая тем самым не только рост объемов кредитования до К"о, но и снижение процентной ставки до г"0.

3) Спрос на банковские кредиты и их предложение могут расти одновременно, и в этом случае направление изменения процентной ставки неоднозначно.

Операции воздействия:

купля-продажа государственных облигаций

изменение учетной ставки Снижение приводит к увеличению резервов коммерческих банков, поскольку им становится выгодно брать у Центрального банка подешевевший кредит. Рост резервов расширяет возможности банков по проведению активных операций, что снижает норму процента, увеличивает инвестиционный и в целом — совокупный спрос.

изменение нормы обязательных резервов

15. Спрос и предложение денег. Статическое равновесие денежного рынка.

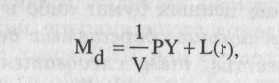

спрос — это спрос на деньги, необходимые для обслуживания торговых операций. Данный спрос зависит от того, сколько товаров, услуг и факторов производства находится на рынках и по каким ценам они там продаются. Кроме того, фактором, определяющим операционный спрос на деньги, является скорость их оборота чем выше ВВП или совокупный доход и цены, чем ниже скорость оборота, тем больше денег нужно для обслуживания перемещения товаров и услуг.

г![]() де

Mld

— операционный спрос на деньги;

де

Mld

— операционный спрос на деньги;

V— скорость оборота денег; Р — темп роста уровня цен;

Y— объем реального дохода (ВВП).

спекулятивный спрос- спрос, связанный со стремлением людей с максимальной выгодой разместить свои денежные сбережения, это спрос на денежную наличность "сегодня", чтобы ее было выгодно разместить на денежном рынке "завтра".

Спекулятивный спрос уменьшается тогда, когда собственник сбережений находит и реализует варианты выгодного их размещения на рынке ценных бумаг либо в банковском секторе экономики. Чем больше сберегаемых денег владелец дохода выгодно разместил, тем, следовательно, меньше его спекулятивный спрос, и наоборот.

ч ем

выше процентные ставки, тем ниже данный

спрос, и наоборот.

ем

выше процентные ставки, тем ниже данный

спрос, и наоборот.

Кривая

спроса на деньги Md

не

касается оси ординат на уровне Мtd,

так как одна часть спроса на деньги не

связана с процентом и определяется,

как 1/V

· PY.

Кривая

спроса на деньги Md

не

касается оси ординат на уровне Мtd,

так как одна часть спроса на деньги не

связана с процентом и определяется,

как 1/V

· PY.

Кривизну кривой спроса придает процентная ставка. Чем она

выше, тем меньше спрос на наличность, поскольку собственники сбережений выгодно их разместили, купив акции и другие ценные бумаги на фондовой бирже, а так же использовали возможности банковск4ого сектора экономики.

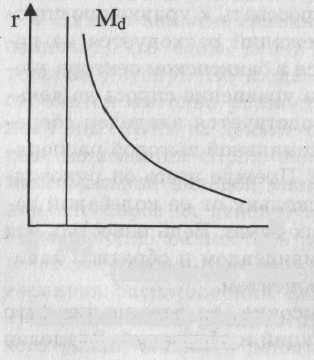

предложение денег носит, чаще всего, неэластичный характер. Как известно, осуществляется это предложение через Центральный банк, посредством управления всеми другими банками и проведения операций с долговыми обязательствами государства на фондовой бирже.

где

вертикальная линия Ms

показывает неэластичный характер этого

предложения.

где

вертикальная линия Ms

показывает неэластичный характер этого

предложения.

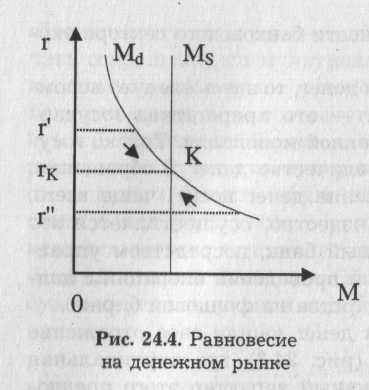

Предположим,

что ставка процента превышает уровень

равновесия, составляя величину г',

которой должна была бы соответствовать

денежная масса, меньшая, чем Ms.

Но величина реально обращающихся

денег составляет именно объем Ms,

сберегаемая часть кот, при высокой

процентной ставке, будет использоваться

для покупки ценных бумаг и для размещения

в банковском секторе экономики.

Избыток денег вызовет их прилив

в коммерческие банки, что снизит

процентную ставку до rk.

Этому же будет способствовать и рост

курса акций и облигаций.

Предположим,

что ставка процента превышает уровень

равновесия, составляя величину г',

которой должна была бы соответствовать

денежная масса, меньшая, чем Ms.

Но величина реально обращающихся

денег составляет именно объем Ms,

сберегаемая часть кот, при высокой

процентной ставке, будет использоваться

для покупки ценных бумаг и для размещения

в банковском секторе экономики.

Избыток денег вызовет их прилив

в коммерческие банки, что снизит

процентную ставку до rk.

Этому же будет способствовать и рост

курса акций и облигаций.

1 6.

Изменение спроса и предложения денег.

Динамическое равновесие денежного

рынка.

6.

Изменение спроса и предложения денег.

Динамическое равновесие денежного

рынка.

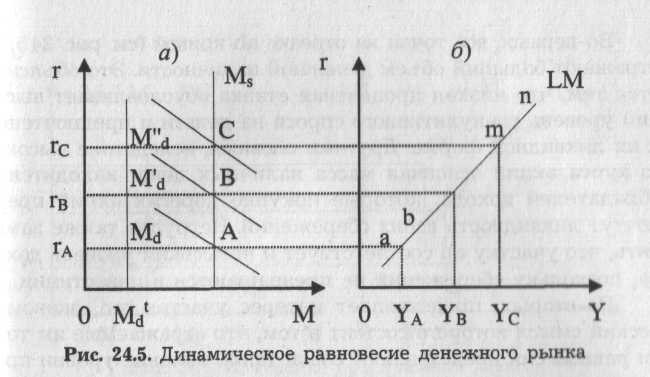

Статическое равновесие денежного рынка может быть нарушено в результате изменения спроса на деньги. Допустим, что на денежном рынке сформировалось равновесие т. А с параметрами (га и Ms и YA) причем предложение денег в экономике — величина постоянная. Далее предположим, что спрос на деньги возрос при прежнем их предложении. Для денежного рынка такое возрастание спроса есть внешний фактор, обусловленный динамикой товарного рынка, где в результате роста инвестиций возрос объем производства и, соответственно, дохода до величины YB. Равновесие денежного рынка установится в точке В, при возросшей процентной ставке гь, которая побудила домохозяйства относительно меньше сберегать в наличной форме, поскольку теперь выгоднее как размещать свободные денежные средства в банковской системе (под высокий процент), так и покупать ценные бумаги (низкий курс акций и облигаций) Видно, что сначала равновесие денежного рынка отражала т. А, потом т. В и С. Предложение денег оставалось постоянным. Движение к каждому новому равновесию денежного рынка происходило одновременно с изменениями дохода и процентной ставки координатах г и Y при неизменном предложении денег определяется множество равновесных состояний денежного рынка. Кривая LM (кривая "ликвидность-деньги") и есть геометрическое место точек равновесия на рынке денег. Рассмотрим подробнее модель LM и отметим ее особенности. вследствие высокого курса акций основная масса наличных денег находится у обладателей дохода, которые покупке дорогих акций предпочтут ликвидность своих сбережений. Нетрудно также заметить, что участку ab соответствует и невысокий уровень дохода, поскольку сбережения не превращаются, в инвестиции.

В случае, если Центральный банк увеличит количество денег в обращении при прежнем спросе, это отобразится смещением кривой LM вправо-вниз в положение LM', поскольку рост денежной массы от Ms до М's привел к снижению процентной ставки, удешевлению кредита и росту дохода.

17. Товарный и денежный рынки: общее равновесие и механизм функционирования.

Рыночная

система —

это система взаимосвязей и взаимозависимостей

между всеми видами рынков.

Рыночная

система —

это система взаимосвязей и взаимозависимостей

между всеми видами рынков.

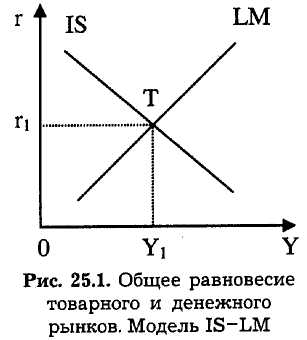

основными переменными величинами здесь выступают процентная ставка и доход, а обе кривые (IS — кривая равновесия товарного рынка и LM — кривая равновесия денежного рынка) строятся в одних и тех же координатах г и Y, т. е. функционально связаны как с процентной ставкой, так и с доходом. Одновременное равновесие товарного и денежного рынка достигается в точке Т, которой соответствуют процентная ставка r1 и доход Y1. Такова модель IS-LM, т. е. "инвестиции — сбережения — предпочтение ликвидности — деньги", которая известна в мировой экономической науке под названием модели Хикса-Хансена1.

Нетрудно заметить, что товарный рынок взаимодействует с денежным рынком через процентную ставку, и наоборот. Процентная ставка представляет собой как бы "мост" между этими двумя ведущими рынками. Логично предположить, что именно она могла бы быть основным объектом воздействия государства, стремящегося повлиять на экономическую динамику.

• Обращает на себя внимание то обстоятельство, что вслед за хозяйственной активностью, вызванной в нашем случае улучшением инвестиционного климата, идет процесс быстрого ее гашения в результате взаимодействия обоих рынков. В итоге наступает стабилизация, характеризуемая новым макроэкономическим равновесием.

• Рыночная система располагает внутренним механизмом, который в состоянии регулировать инвестиции, производство, сбережения и процентные ставки. Однако механизм этот преимущественно краткосрочного действия, т. е. сама рыночная система, едва ли в состоянии быть организатором процесс долговременного действия. Следовательно, если речь идет о таких макроэкономических проблемах, как структурная перестройка, или о других крупномасштабных преобразованиях производства, то здесь не обойтись без активного вмешательства государства.

18. Рыночная система и денежная политика государства. Институциональные условия функционирования рыночной системы

Предложение денег в экономике — прерогатива государства, оно применяя инструменты денежной политики и увеличивая предложение денег, может оказывать понижающее воздействие на процентную ставку, а не стимулировать инвестиции, производство и занятость. Однако такое сознательное нарушение равновесия денежного рынка имеет ряд особенностей. Прежде всего, следует отметить кратковременный характер оживления инвестиционной активности, которая с течением времени затухает. Кроме того, данный способ оживления деловой активности нации в экономике всегда является инфляционным: регулярные действия государства по увеличению денежной массы могут привести к неуправляемой инфляции. эффективное равновесие денежного рынка и, следовательно, рыночной системы возможно лишь тогда, когда предложение денег нe выходит за границы максимально допустимого предела.

целью краткосрочной денежной политики государства является воздействие на процентную ставку, что приводит в движение товарные рынки, то целью долгосрочной денежной политики является стабилизация инфляционного процесса, превращение текущей инфляции в управляемую и ожидаемую. Следовательно, воздействие государства на рыночную систему через такой мощный рычаг, как увеличение предложения денег с целью снижения процентной ставки, должно основываться на доказанных практикой выводах и рекомендациях, среди которых основными являются следующие.

Для норм функционирования рыночной системы экономике институционально-юридическая база, регламентирующая деятельность организаций и учреждений

процентная ставка является связующим "мостом" основных рынков рыночной системы. Поэтому она не должна быть - предметом активного и постоянного административного воздействия со стороны государства. В противном случае разрушится вся рыночная система, которая без свободного колебания процентных ставок не понимает что, для кого и как производить.

Проводя краткосрочную денежную политику, государство должно избегать попадания в "ликвидную ловушку", приводящую к неуправляемой.

любые денежные операции государств: воздействие на процентную ставку путем увеличения предложения денег, могут осуществляться только рамках долгосрочной денежной стратегии, т. е. в рамках основного денежного закона, или основного монетарного правила: M = Y + P. где М — это долгосрочный (среднегодовой) темп роста предложения денег;Y — долгосрочный (среднегодовой) темп роста дохода в неизменных ценах;Р — темп ожидаемой инфляции, т. е. контролируемый государством темп роста общего уровня цен

Институциональные условия функционирования рыночной системы

рыночная сист предполагает нмногообразие форм собственности. особую роль играет акционерная корпоративная собственность,кот обеспечивает требуемую мобильность ресурсов Покупка акций позволяет энергично входить в новые отрасли и в новые товарные рынки, не только приводит к устойчивости экономического положения фирм. Современная рыночная система — это, преимущественно, отлаженный экономический механизм, функционирующий в рамках определенного правового законодательства, имеющий развитую инфраструктуру и оставляющий за государством право лишь в разумных пределах вмешиваться в «ткань» рыночных отношений. наличие в экономике оптимального объема всех видов ресурсов человеческих, материальных, финансовых. наличие и дееспособность необходимых звеньев инфраструктуры — системы организаций, обеспеч и обслуж потоки человеч капитала,денег,товаров. государство должно выполнять свои функции в строго обозначенных пределах

19. Понятие и основные характеристики экономического цикла.

Циклический характер экономического развития — это колебания деловой активности хозяйствующих субъектов, когда экономический рост сменяется спадом, это периодические взлеты и падения рыночной конъюнктуры, проявляющиеся в многообразных формах несоответствия совокупного спроса и совокупного предложения. Под рыночной конъюнктурой понимается направленность и степень изменения отдельных либо большинства макроэкономических показателей, характеризующих хозяйственную динамику. Причиной цикличности является воздействие на экономику различных импульсовШоки предложения представляют собой преимущественно экзогенные, или внешние факторы цикла, непосредственно воздействующие на производственную сторону экономической системы. К числу таких факторов относят достижения научно-технического прогресса и технологические сдвиги, выступающие как результат интеллектуализации экономики, открытие новых земель и месторождений полезных ископаемых, войны и военные конфликты, природные катаклизмы.

Шоки спроса обычно идентифицируют с эндогенными, или внутренними факторами цикла, вызывающими колебания спроса на потребительские и инвестиционные товары. решения, принимаемые государством в сфере предложения денег, валютной и фискальной политики.

фазы экономического цикла: кризис, спад, оживление и подъем.

Короткие циклы связаны с колебаниями экономической конъюнктуры на потребительском рынке и протекают обычно от нескольких месяцев до полутора-двух лет.

Промышленные циклы связаны с динамикой спроса на вещественный капитал и, в первую очередь, на его активную часть. Продолжительность и периодичность бизнес-циклов связана с внедрением, распространением и средним сроком службы новой техники и технологии, что составляет в развитых экономических системах примерно 6-9 лет.

Длинноволновые циклы являющимися следствием новейших достижений науки и техники 40-50 и более лет

Проциклические переменные растут в периоды экономического подъёма и уменьшаются во время спада. Противоциклические переменные, напротив. . К проциклическим переменным относятся такие параметры, как совокупный выпуск, общий уровень цен, занятость ресурсов, денежные агрегаты и скорость обращения денег, краткосрочные ставки процента, прибыль фирм. Противоциклическими переменными следует считать размеры запасов готовой продукции и факторов производства, уровень и продолжительность безработицы. противоциклические переменные могут быть опережающими, запаздывающими и совпадающими.

20. Кейнсианские модели экономического цикла.

основным источником экономических колебаний являются инвестиционные расходы, которым присуща неустойчивость. В результате, колебания совокупного спроса приводят к циклическим изменениям выпуска продукции. в кейнсианских моделях предполагается недостаточная гибкость заработной платы, постоянный уровень цен и неизменная процентная ставка,эластичный характер совокупного предложения. кейнсианскими моделями бизнес-цикла являются:

модель взаимодействия мультипликатора и акселератора (модель Самуэльсона-Хикса)

Постоянное увеличение автономного спроса на каком-то этапе приводит к исчерпанию запасов и возникновению инвестиций. Под принципом акселерации понимается функциональная зависимость индуцированных инвестиций от прироста ВВП и от коэффициента приростной капиталоемкости продукции, называемого акселератором. Индуцированные инвестиции, увеличивая совокупный спрос, порождают очередной мультипликативный эффект, который вновь увеличивает автономный спрос, что приводит к новым индуцированным инвестициям.

модель чистых инвестиций в запасы

Неожиданный рост автономного спроса может привести к сокращению планового объема запасов товарно-материальных ценностей фирм. Падение же спроса, напротив, влечет за собой спад производства и увеличение запасов. Стремление предпринимателей оптимизировать меняющиеся объемы накапливаемых запасов приводит к росту либо сокращению производства. Такая политика фирм в ответ на динамику спроса, а также на изменение запасов и порождает циклические колебания в экономике.

Допустим, выпуск продукции в периоде t характеризуется следующими параметрами:

Yt = Ct + Ys + Io,

где Ct = су Yt -1, т. е. ожидаемые потребителями объемы продаж потребительских товаров данного периода равны объемам продаж предыдущего периода, причем су — предельная склонность домохозяйств к потреблению;Ys — объем произведенной продукции, предназначенной для создания или пополнения запасов товарно-материальных ценностей;10 — инвестиции, исключая инвестиции в запасы.

Если, например, в периоде (t - 1) объем продаж непредвиденно возрастает вслед за ростом спроса, то уровень запасов падает, поскольку, кроме произведенной в текущем периоде продукции, фирмы распродают и свои запасы. В периоде (t - 1) изменение запасов равно фактическому объему продаж (су Yt-1) за вычетом ожидаемых продаж (су Yt-2). Следовательно, в периоде t фирма должна пополнить запасы, сократившиеся в периоде (t - 1). Объем производства для пополнения запасов составит

Ys = су Yt-1 - су Y t-2

Теперь общая формула выпуска примет вид

Yt = су Yt-1 + (су Yt-1 - су Yt-2) + I0 =

= 2су Yt-1 - су Yt-2 + I0

Рост уровня спроса и, соответственно, инвестиций в запасы при одновременном увеличении автономных инвестиций привел в периоде к возрастанию дохода на величину ΔY.

21. Неоклассические модели экономического цикла.

С

точки зрения неоклассических воззрений

на экономический цикл, колебания в

спросе влияют на цены, а не на выпуск,

так как рассматривается ситуация полной

занятости ресурсов, отображаемая кривой

совокупно  го

предложения, имеющей восходящий характер.

Однако

неоклассики

не отрицают, что в современных моделях

с гибкими ценами и гибкой заработной

платой совокупное предложение изменяется

в ответ на различные шоки, вызывая

экономике колебания хозяйственной

конъюнктуры. Среди этих моделей наиболее

распространенными являются:

го

предложения, имеющей восходящий характер.

Однако

неоклассики

не отрицают, что в современных моделях

с гибкими ценами и гибкой заработной

платой совокупное предложение изменяется

в ответ на различные шоки, вызывая

экономике колебания хозяйственной

конъюнктуры. Среди этих моделей наиболее

распространенными являются:

монетаристская концепция делового цикла

динамика объемов выпуска, или дохода обусловлена изменениями дёнежных потоков.используется при выборах. проводится экспансионистская монетарная политика, направленная на стимулирование автономного спроса и рост деловой активности в стране. При этом денежное предложение увеличивается.

модели несовершенной информации и реального бизнес-цикла.

циклические колебания могут возникать и в результате несовершенства информации, которой владеют и пользуются субъекты. Производители в условиях несовершенной информации принимают рост общего уровня цен за рост относительных цен, а собственники человеческого капитала рост номинальной заработной платы принимают за рост ее реального уровня. В конце концов, занятость может превысить свой естественный уровень, что, кроме циклических колебаний, обычно приводит к негативным структурным диспропорциям

Модель реального бизнес-цикла

источником колебаний рыночной конъюнктуры являются технические и технологические сдвиги.

22. Сущность, формы и виды инфляции. Причинно-следственные связи современного инфляционного процесса.

два обобщающих подхода к исследованию и определению сущности инфляции: монетаристский и непроизводственный: В соответствии с монетаристским подходом, инфляция рассматривается как явление денежного рынка и определяется как рост общего уровня цен вследствие переполнения каналов обращения денежной массой.

В соответствии с воспроизводственным подходом, инфляция определяется устойчивое макроэкономическое неравновесие в сторону роста совокупного спроса. Данная трактовка инфляции качественно отличается от ее монетаристского определения те, что характеризует инфляцию как сложный воспроизводственный феномен, а не как явление только денежного рост.

Формы инф: Открытая, или ценовая инфляция существует в странах с конкурентно-рыночной экономикой и свободным ценообразованием. В этом случае признаком инфляции является рост общего уровня цен как результат возникшего устойчивого макроэкономического неравновесия в сторону совокупного спроса. Отметим одну важную деталь: хотя открытой инфляции свойственна тенденция к повышению цен, она вполне совместима с периодическими снижениями цен на отдельных товарных рынках. Видами открытой инфляции обычно считают ползучую, галопирующую и гиперинфляцию. При ползучей инфляции рост уровня цен, как правило, не превышает 20% в год. Галопирующая инфляция характеризуется ростом уровня цен в диапазоне от 20 до 200% в год. Такая инфляция свидетельствует о том, что государство начинает утрачивать контроль над динамикой цен. Гиперинфляция, наступает тогда, когда темп роста уровня цен столь высок, что деньги утрачивают свои функции. в экономике наступает бартер, персонифицированный обмен.

Подавленная, или неценовая инфляция возникает в экономических системах, основанных на административно-рыночных принципах. Цены в командной экономике регулируются субъективно, т. е. государством. длительное макроэкономическое неравновесие рынков в сторону ста совокупного спроса проявляется в форме товарного дефицита, который является признаком давленой инфляции. Данной форме инфляции сопутствуют деформации рыночного механизма.

Инфляционный процесс — это взаимосвязанное единство и взаимодействие всех параметров инфляции, определяющих ее генезис, динамику и направленность. Параметры инфляции можно подразделить на факторы, причины, механизмы и последствия.

Под факторами инфляции понимаются такие объективные экономические обстоятельства, которые содержат инфляционный потенциал и реализуют его не самостоятельно, а в результате осуществления государством соответствующей экономической политики. Необходимо различать первичные и вторичные факторы инфляционного процесса. Инфляционные факторы, воздействующие на совокупный спрос либо на совокупное предложение и появляющиеся в экономике до принятия государством инфляционных решений, следует считать первичными. Факторы инфляции, появляющиеся в результате принятия государством инфляционных решений и оказывающие активное воздействие на породивший их инфляционный процесс, усиливая и ускоряя его, целесообразно определить как вторичные (бюджетный дефицит, механизм инфляционных ожиданий и др.). Вторичные факторы инфляционного процесса более жизнеспособны, нежели первичные, поскольку продолжают действовать даже тогда, когда государство выводит из "инфляционного оборота" первичные факторы. Во всех случаях причиной инфляции являются определённые решения государства. Чаще всего на принятие грозящих инфляционными последствиями решений оказывает воздействие уже развернувшийся инфляционный процесс, не оставляющий правительству приемлемых альтернатив противоинфляционной деятельности. В ситуации действия инфляционных факторов со стороны совокупного спроса деньги становятся несущей конструкцией макроэкономической дестабилизации национального хозяйства. В условиях же инфляции, инспирированной факторами со стороны совокупного предложения, обнаруживается пассивная роль денег. Здесь рост денежного предложения навязывается государству уже начавшимся, хотя и не инфляционным, ростом цен. Следовательно, обуздание инфляции, вызванной факторами со стороны совокупного предложения при пассивной роли денег, объективно невозможно только монетарными методами.

23. Социально-экономические последствия инфляции. Особенности инфляции в российской экономике.

потребителям инфляция несет падение уровня жизни. Прежде всего, обесцениваются личные сбережения граждан. Это особенно заметно при открытой инфляции, когда каждый новый виток роста цен сокращает массу товаров, которые можно было бы купить на имеющиеся сбережения. Поэтому хуже всего тем, кто держит сбережения в виде наличных денег, хранит их на банковских счетах или вкладывает в облигации. Владельцы акций тоже кое-что теряют, однако находятся в лучшем положении, поскольку могут надеяться хотя и на инфляционное, но все же повышение дохода. Те, кто успел поместить свои сбережения в недвижимость или другие материальные ценности, несут наименьший ущерб. Положение владельцев сбережений в условиях подавленной инфляции становится еще более тяжелым, поскольку здесь сбережения не просто обесцениваются, а теряют всякую цену, так как отсутствуют сами товары, на которые можно было бы израсходовать отложенные деньги. Чтобы защитить сбережения населения от обесценивания, государство через банковскую систему может установить более высокий процент по вкладам. Этот процент должен быть несколько выше темпа роста цен, и только в этом случае может начаться приток вкладов в банки. Кроме того, государству следует обеспечить своим гражданам возможность вкладывать деньги в акции, различные материальные ценности, недвижимость.быстрое расслоение населения, углубление имущественного неравенства. подавленная инфляция способствует развитию "теневого" рынка.

При открытой инфляции, как уже отмечалось, цены растут обычно быстрее, чем номинальные доходы. С точки зрения предпринимателя, это означает, что расходы на человеческий капитал растут медленнее, чем затраты на покупку вещественных капитальных благ. Становится выгодно иметь в производстве устаревшее и более дешевое оборудование, чем заменять его более дорогим. Недостаток вещественного капитала компенсируется дополнительным и относительно дешевым человеческим капиталом. В результате консервируются устаревшие технологии, тормозится освоение достижений НТП, что, в конечном счете, приводит к дальнейшему усугублению инфляционных процессов.резко сокращаются возможности кредитной системы финансировать капитальные вложения, поскольку владельцы сбережений,предпочитают не расставаться со своими деньгами и иметь их в ликвидной форме. Но чем меньше сбережений, тем дороже кредит и, следовательно, меньше склонность предпринимателей к инвестированию. Чем меньше инвестиций, тем медленнее растет производство и выше цены предложения, а, значит, и меньше шансов победить инфляцию. Инфляция дестабилизирует денежную систему, что автоматически приводит к снижению эффективности любых методов управления экономикой.

основной особенностью отечественного инфляционного процесса пореформенного периода явилась его преимущественно немонетарная природа. Она объясняется феноменом инфляционного потенциала, реализованного либерализационной политикой государства и проявившегося в шоке цен предложения, а также в пассивной функции денег в инфляционном процессе и в монетаристском противоинфляционном механизме. главное то, что совокупный спрос не стал естественным ограничителем "шоковых" цен предложения. Значит, содержание, динамику и глубину инфляционного процесса в российской экономике, определяющее противоречие между немонетарной природой отечественной инфляции и монетаристскими методами противоинфляционной деятельности государства.

24. Кейнсианская концепция взаимосвязи инфляции и безработицы. Краткосрочная «кривая Филлипса».

Кейнсианский анализ взаимосвязи инфляции и безработицы опирается на известную конструкцию "эффективного спроса", в соответствии с которой государство, регулируя динамику совокупных расходов, может влиять на занятость и объем выпуска. В данном случае рост совокупных расходов приводит к росту уровня цен и сокращению безработицы или возрастанию занятости. Уменьшение совокупных paсходов напротив, приводит к росту вынужденной безработицы и падению общего уровня цен. Одновременный рост общего уровня цен и безработицы невозможен. Другими словами, высокие темпы инфляции должны соответствовать низкому уровню безработицы, и наоборот

P

AD3

AS

AD3

AS

P3 UP

AD2

P2

P1

AD1

0 Y1 Y2 Y3 Y 0 U3 U2 U1 U (уровень безработицы)

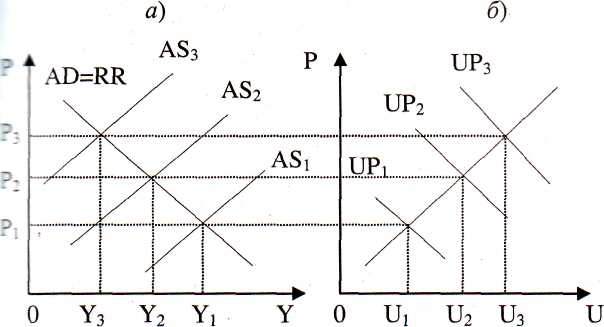

Рис. 28.1. Влияние роста совокупного спроса на выпуск, уровень цен и занятость

Чем выше уровень совокупного спроса, вследствие, например, роста правительственных закупок, тем выше уровень и реального дохода. Рост общего уровня цен объясняется и привлечением дополнительных и становящихся все более дефицитными и, следовательно, дорогими факторов производства. Рост совокупного спроса от AD1 до AD3 привел к росту общего уровня цен до Р3, увеличению объема выпуска до Y3 и сокращению безработицы до U3 При достижении полной занятости рост совокупного спроса дает чистый эффект ценовой формы инфляции при неизменном выпуске и уровне безработицы (на рис.28.l не показано). Линия UP и есть кривая Филлипса.

Обратная связь между занятостью и ценовой формой инфляции наглядно проявляется на обоих графиках и объясняется следующими факторами. Во-первых, несбалансированностью рынка человеческого капитала. Известно, что разнообразие и индивидуализированность этого рынка практически исключают возможность достижения полной занятости одновременно во всех его секторах.Во-вторых, альтернативная взаимосвязь инфляции и безработицы в экономике объясняется несовершенством конкуренции на рынке человеческого капитала.

Государственное воздействие на совокупный спрос приводит к "движению экономики" вдоль линии UP. Следовательно, с помощью кривой Филлипса можно графически демонстрировать два варианта государственной стабилизационной политики: стимулирующий и ограничительный.В первом случае стимулирующая фискальная и экспансионистская денежно-кредитная политика приводит к сокращению безработицы за счет усиления инфляции. Во второе случае при ограничительной фискальной и рестриктивной монетарной политике возникает противоинфляционный эффект, вследствие замедления темпов роста дохода, спада производства, возрастания безработицы и недоиспользования факторов производства. В рамках вышеназванных альтернатив не представляется возможным обеспечить полную занятость ресурсов без инфляционного роста цен. Однако данный вывод верен лишь для краткосрочной стабилизационной экономической политики

25. Немонетарные факторы инфляции и стагфляция.

инфляция в российской экономике обусловлена преимущественно действием немонетарных факторов, которые катализируют инфляционный процесс со стороны совокупного предложения. Экономисты кейнсианского направления обычно называют немонетарные факторы инфляции шоками предложения. В данном случае падает уровень совокупного предложения, и равновесие модели AD-AS нарушается смещением влево — вверх кривой совокупного предложения AS1 в положение AS2, AS3

Ценовой шок со стороны предложения был обусловлен реализации рыночной власти отечественными монополиями, которые в условиях либерализации цен объективно не могли избрать логику экономического поведения, альтернативную сокращения производства и повышению цен в целях максимизации прибыли.

Отмеченному сдвигу кривой ASX влево-вверх способствовало резкое удорожание добычи энергоресурсов и других природных факторов производства. В условиях либерального ценообразования и с учетом высокой энерго- и ресурсоемкости российской экономики многие производители начали искать спасение в сокращении объемов дорогого производства и росте цен. Такая логика поведения производителей «подпитывалась» высокими налоговыми ставками на прибыль и на добавленную стоимость, а также последствиями рестриктивной денежно-кредитной политики, приведшей к удорожанию кредита.

К шоку предложения привела традиционная узость потребительского сектора экономики. Свободное ценообразование выявило существовавший много лет так называемый «отложенный спрос», иррациональной формой которого был дефицит сельскохозяйственной продукции и промышленных потребительских товаров длительного пользования. Либерализация цен преобразовала подавленную инфляцию в ценовую, ставшую, однако, шоковой для потребителей и всего общества.

Либеральные цены практически узаконили либерализацию заработной платы персонала предприятий всех форм собственности. Механизм дефицитных ожиданий, господствовавший в обществе и экономике советского периода, превратился в обычный механизм адаптивных ожиданий ценовой инфляции (стагфляции). Добавим сюда и без того длительное отставание темпов роста производительности труда от заработной платы, и растущие издержки существенно дополнят картину "шока предложения".

Эффект спада производства в определенной степени был вызван резким падением курса российского рубля по отношению к валютам развитых стран. Это привело к удорожанию импорта и, что особенно тревожно, ускорило деградацию наукоемкого сектора отечественной промышленности, где немалая доля оборудования приобреталась на мировом рынке.

В совокупности вышеназванные и другие факторы, «введенные» в действие политикой либерализации цен, привели к сокращению совокупного предложения, что и отображается графически сдвигом кривой AS1 влево-вверх. Сдвигу данной кривой соответствуют спад производства от Y1 до Y3, рост общего уровня цен от Р1 до Р3, возрастание уровня безработицы от U1 до U3. Кривая совокупного спроса AD одновременно выступает и в качестве кривой стагфляции RR, выражающей, одновременно, рост общего уровня цен и спад производства (см. рис. 28.2, а). Кривая стагфляции RR формируется также и в координатах Р и U в результате смещения кривой Филлипса вправо-вверх из положения UP1 в положение UР3. В данном случае кривая стагфляции временно выражает рост общего уровня цен и безработицы.

25 Немонетарные факторы инфляции и стагфляция.

инфляция в российской экономике обусловлена преимущественно действием немонетарных факторов, которые катализируют инфляционный процесс со стороны совокупного предложения. Экономисты кейнсианского направления обычно называют немонетарные факторы инфляции шоками предложения. В данном случае падает уровень совокупного предложения, и равновесие модели AD-AS нарушается смещением влево — вверх кривой совокупного предложения AS1 в положение AS2, AS3 и т.д. (рис. 28.2, а).

На примере современной переходной российской экономики рассмотрим факторы обусловившие такой сдвиг кривой совокупного предложения.

Ценовой шок со стороны предложения был обусловлен реализации рыночной власти отечественными монополиями, которые в условиях либерализации цен объективно не могли избрать логику экономического поведения, альтернативную сокращения производства и повышению цен в целях максимизации прибыли.

Отмеченному сдвигу кривой ASX влево-вверх способствовало резкое удорожание добычи энергоресурсов и других природных факторов производства. В условиях либерального ценообразования и с учетом высокой энерго- и ресурсоемкости российской экономики многие производители начали искать спасение в сокращении объемов дорогого производства и росте цен. Такая логика поведения производителей «подпитывалась» высокими налоговыми ставками на прибыль и на добавленную стоимость, а также последствиями рестриктивной денежно-кредитной политики, приведшей к удорожанию кредита.

К шоку предложения привела традиционная узость потребительского сектора экономики. Свободное ценообразование выявило существовавший много лет так называемый «отложенный спрос», иррациональной формой которого был дефицит сельскохозяйственной продукции и промышленных потребительских товаров длительного пользования. Либерализация цен преобразовала подавленную инфляцию в ценовую, ставшую, однако, шоковой для потребителей и всего общества.

Либеральные цены практически узаконили либерализацию заработной платы персонала предприятий всех форм собственности. Механизм дефицитных ожиданий, господствовавший в обществе и экономике советского периода, превратился в обычный механизм адаптивных ожиданий ценовой инфляции (стагфляции). Добавим сюда и без того длительное отставание темпов роста производительности труда от заработной платы, и растущие издержки существенно дополнят картину "шока предложения".

Эффект спада производства в определенной степени был вызван резким падением курса российского рубля по отношению к валютам развитых стран. Это привело к удорожанию импорта и, что особенно тревожно, ускорило деградацию наукоемкого сектора отечественной промышленности, где немалая доля оборудования приобреталась на мировом рынке.

В совокупности вышеназванные и другие факторы, «введенные» в действие политикой либерализации цен, привели к сокращению совокупного предложения, что и отображается графически сдвигом кривой AS1 влево-вверх. Сдвигу данной кривой соответствуют спад производства от Y1 до Y3, рост общего уровня цен от Р1 до Р3, возрастание уровня безработицы от U1 до U3. Кривая совокупного спроса AD одновременно выступает и в качестве кривой стагфляции RR, выражающей, одновременно, рост общего уровня цен и спад производства (см. рис. 28.2, а). Кривая стагфляции RR формируется также и в координатах Р и U в результате смещения кривой Филлипса вправо-вверх из положения UP1 в положение UР3 (см. рис. 28.2, б). В данном случае кривая стагфляции временно выражает рост общего уровня цен и безработицы.

Таким образом, отечественная и мировая хозяйственная практика опровергла бытовавшие ранее представления об обратной связи инфляции и безработицы. Появление и активизация инфляционных факторов со стороны совокупного предложения в середине 70-х гг. прошлого столетия в странах с развитыми рыночными традициями и в современной российской экономике переходного периода привели к стагфляции. Устранение либо нейтрализация шоков предложения едва ли "возродит" кривую Филлипса в ее классическом варианте. Скорее это приведет к дестагфляции — росту объемов производства при одновременном сокращении безработицы и снижении уровня цен. Дестагфляция как следствие роста товарности экономики может быть отображена смещением кривой AS3 вправо-вниз в положение AS1 (см. рис. 28.2, а) при одновременном смещении краткосрочной кривой Филлипса UP3 в обратном направлении в положении UP1 (см. рис. 28.2, б).