- •Предисловие

- •Глава первая нарушения чтения (дислексии) у детей с нормальным интеллектом

- •Психология акта чтения. Процесс овладения чтением в норме

- •Ступень овладения звуко-буквенными обозначениями

- •Ступень слогового чтения

- •Ступень становления целостных приемов восприятия

- •Ступень синтетического чтения

- •П. Краткий исторически обзор учений о нарушениях чтения

- •III. Современное состояние вопроса о нарушениях чтения а. Терминология, определение и распространенность нарушений чтения у детей

- •Б. Этиология дислексии

- •В. Симптоматика дислексии

- •Г. Динамика нарушений чтения

- •Д. Механизмы дислексии

- •Е. Дислексия и нарушения пространственных представлений

- •Ж. Дислексия и нарушения устной речи

- •3. Дислексия и двуязычие

- •И. Дислексия и задержка психического развития

- •К. Дислексия и аффективные нарушения

- •Л. Классификация дислексии

- •II. Особенности речевого развития умственно отсталых детей

- •III. Характеристика нарушений чтения умственно отсталых детей

- •А. Ошибки чтения, встречающиеся у учеников 1-го класса

- •Б. Ошибки чтения, встречающиеся у учеников 2-го класса

- •Нарушения понимания читаемых слов, предложений и текста.

- •Глава третья некоторые данные о дислексиях

- •I. Нарушения чтения у слепых детей

- •II. О нарушениях чтения у слабослышащих детей

- •П. Методика коррекции фонематической дислексии а. Развитие языкового анализа и синтеза

- •Вычленение первого и последнего звука из слова

- •Б. Формирование фонематического восприятия (дифференциации фонем)

- •Г. Дифференциация звуков с и ш в предложениях

- •Д. Дифференциация звуков с и ш в связной речи

- •Дифференциация твердых и мягких согласных

- •А. Дифференциация изолированных звуков в и вь

- •Б. Дифференциация звуков в и вь в слогах

- •В. Дифференциация звуков в и вь в словах

- •Г. Дифференциация звуков в и вь в предложениях

- •Д. Дифференциация звуков в и вь в текстах

- •Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака

- •Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв ё, ё, ю, я, и

- •Формирование навыка чтения прямого открытого слога с ориентировкой на последующую букву

- •III. Методика устранения аграмматической дислексии

- •А. Формирование морфологической системы языка

- •Формирование словоизменения существительных

- •Примерный план занятия по дифференциации предлогов в - из, обозначающих направление движения

- •Примерный план занятия по дифференциации предлогов в - на, обозначающих местонахождение

- •Формирование словоизменения прилагательных

- •Формирование словоизменения глаголов

- •Б. Формирование синтаксической , структуры предложения

- •IV. Методика устранения семантической дислексии

- •А. Развитие слогового синтеза

- •Б. Методы работы над пониманием прочитанных слов, предложений и текста

- •В. Методы работы по расширению, уточнению и систематизации словаря

- •Суп V. Методика коррекции оптической дислексии

- •А. Формирование зрительного восприятия и узнавания (зрительного гнозиса)

- •Б. Развитие зрительного мнезиса (памяти)

- •В. Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений, зрительно-пространственного анализа и синтеза

- •Дифференциация правых и левых частей тела

- •Ориентировка в окружающем пространстве

- •Определение пространственного расположения предметов по отношению к ребенку, т.Е. К самому себе.

- •Определение пространственных соотношений между 2-3 предметами и изображениями.

- •Г. Формирование буквенного гнозиса, дифференциации зрительных образов букв

- •Заключение

- •Литература

III. Методика устранения аграмматической дислексии

Аграмматическая дислексия проявляется в аграмматизмах в процессе чтения и связана с недоразвитием грамматического строя речи, с несформированностью морфологических и синтаксических обобщений.

Учитывая проявления и механизмы аграмматической дислексии, логопедическая работа по коррекции этих нарушений ведется в следующих направлениях:

работа над морфологической системой языка (словоизменением и словообразованием);

формирование структуры предложении.

При этом следует отметить, что развитие морфологической системы языка проводится в тесной связи с усвоением структуры предложений, с развитием лексики, а также с формированием фонематического анализа и синтеза.

При устранении аграмматической дислексии развитие грамматического строя речи проводится не только в устной, но и в письменной речи. При этом рекомендуется следующая последовательность работы: 1) дифференциация речевых единиц (форм слов, структуры предложений) в импрессивной речи; 2) автоматизация грамматических форм в экспрессивной речи; 3) закрепление правильных грамматических форм в письменной речи.

В 1-м классе (первая половина года) работа по развитию грамматического строя речи ведётся в устной речи. Во втором полугодии активно подключается процесс чтения, работа с разрезной азбукой.

А. Формирование морфологической системы языка

В процессе формирования морфологической системы языка проводится прежде всего работа по дифференциации грамматических значений, в частности: дифференциация частей речи (категориального значения существительных, прилагательных, глаголов), значений одушевленности и неодушевленности (кто? что?), дифференциация значений рода, значений совершенного и несовершенного видов глагола, значений времени глагола.

Логопедическая работа по дифференциации грамматических форм идет в следующей последовательности. Сначала из группы словоформ выделяется общее значение (например, в значениях слов столы, слоны, столбы, кроты выделяется общее значение множественности). Затем выделяется общая морфема, обозначающая это значение (Ы). Звучание этой морфемы соотносится с буквенным обозначением. Далее осуществляется закрепление правильного употребления морфемы в устной и письменной речи.

Последовательность формирования морфологической системы языка у детей с дислексией определяется последовательностью появления форм словоизменения и словообразования в онтогенезе.

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ

Формирование словоизменения существительных

Развитие словоизменения существительных проводится в следующем порядке:

дифференциация именительного падежа единственного и множественного числа;

закрепление беспредложных конструкций единственного числа в такой последовательности: винительный падеж (нулевое окончание, окончания У, А-Я), родительный падеж, дательный падеж, творительный падеж (со значением орудийности);

предложно-падежные конструкции единственного числа;

формы существительных множественного числа, сначала беспредложные, затем с предлогами.

Наиболее трудным для детей является употребление предложно-падежных конструкций, обозначающих пространственные отношения.

При определении последовательности в работе над предложно-падежными конструкциями учитывается последовательность их появления в онтогенезе. В связи с этим сначала отрабатываются предлоги В, НА, ПОД с ярко выраженным конкретным значением, а позднее - предлоги НАД, ИЗ, ОКОЛО, ЗА, ПЕРЕД, МЕЖДУ, ПО, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД.

При этом необходимо учитывать, что с предлогами употребляются следующие падежные формы:

родительный падеж с предлогом У, обозначающий местонахождение, а также с предлогами С, ИЗ, ДО со значением направления действия (лежит у забора, берет с парты, из портфеля);

дательный падеж с предлогом ПО (значение местонахождения), с предлогом К (значение направления действия). Например: плывет по реке, идет к дому,

винительный падеж с предлогами В, НА, ЗА, ПОД (значение направления действия). Например: ставит на стол, кладет в стол, под стол, за стол;

творительный падеж с предлогами ЗА, НАД, ПОД, ПЕРЕД (значение местонахождения), обозначающими часть пространства, в пределах которого совершается действие (например: лежит за книгой, перед книгой), а также с предлогом С (значение совместности), например: с блюдцем;

5) предложный падеж с предлогами В, НА, обозначающими местонахождение предмета (лежит на столе).

Предложно-падежные конструкции обозначают как местонахождение предмета, место действия, часть пространства, в пределах которого совершается действие, так и его направление. Один и тот же предлог, употребляющийся в различных предложи о-падежных конструкциях, имеет различные значения. Например, предлог В с винительным падежом обозначает направление действия, а с предложным падежом - местонахождение (кладет в стол, но - лежит в столе).

Исходя из этого при проведении логопедической работы необходимо уточнить и отдифференцировать различные значения одного и того же предлога. Так, сначала нужно уточнить понимание и употребление предлога В со значением местонахождения (где?), а затем - со значением направления действия (куда?).

В большинстве случаев нарушение понимания и употребления предложных конструкций проявляется не только в неправильном использовании предлогов, но и в нарушении падежных окончаний. В связи с этим работа проводится как над усвоением значения предлогов, так и над правильным оформлением флексий в предложных конструкциях. Первоначально предлог отрабатывается с существительными только одного склонения, постепенно включаются существительные других склонений.

Так, например, предлог В со значением направления действия (вин.п.) сначала используется с существительными 2-го склонения, затем 3-го склонения, имеющими нулевое окончание в этом падеже (кладет в стол, в шкаф, в ящик, в тетрадь). В дальнейшем этот же предлог отрабатывается с существительными 1-го склонения (кладет в книгу, в машину, в сумку, в парту).

Употребление предложно-падежных конструкций целесообразно давать в прилагательных словосочетаниях, так как от характера глагола зависят значение предлога и падежная форма существительного (лежит (где?) в портфеле; кладет (куда?) в портфель).

Особенно это важно в конструкциях, обозначающих направление действия. Употребление того или иного предлога со значением направления действия часто определяется в словосочетании характером глагольной приставки. В русском языке имеется определенное соответствие в использовании глагольных приставок и предлогов, например: входит в дом (в - в), выходит из дома (вы - из), подходит к дому (под - к), отходит от дерева (от - от).

В связи с этим необходимо проводить работу по уточнению соответствия в употреблении глагольной приставки и предлога. Можно использовать задания по добавлению предлога и падежной флексии существительного в словосочетания с глаголом: влетела ... (метка), вылетела... (клетка), подлетела ... (клетка), отлетела ... (клетка), залетела ... (клетка).

Каждый предлог сначала отрабатывается отдельно от других предлогов. Работа над предлогом проводится в двух направлениях: уточнение конкретного его значения и работа над падежной формой существительного, с которым он употребляется.

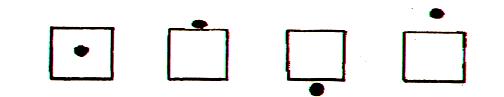

Значение предлога уточняется с помощью графической схемы:

После изолированной отработки отдельных предлогов проводится дифференциация нескольких предлогов.

С целью уточнения понимания предлогов в импрес-сивной речи рекомендуются такие задания:

1. Предлагаются картинки с различным пространственным расположением предметов - ложка в стакане, ложка на стакане, ложка под стаканом, - а также вопросы к ним: "Где ложка в стакане? Где ложка на стакане? ложка под стаканом?" Ребенок должен показать соответствующую картинку.

2. Выполнить действия с предметами в соответствии с заданиями логопеда, например: "Положи карандаш а) в пенал, б) под пенал, в) на пенал"; "Положи ручку а) на книгу, б) в книгу, в) под книгу".

Для закрепления правильного употребления предлогов в самостоятельной речи детям предлагается сказать, где расположен предмет на картинке (птичка в клетке, под клеткой, на клетке; тетрадь на альбоме, в альбоме, под альбомом); назвать действия с предметами, которые выполняет логопед; придумать предложение на основе выполненного действия или по сюжетной картинке; составить предложение из слов в начальной форме например: Мальчик, выпускать, птичка, из, клетка).

Рекомендуются следующие игры в лото:

1. Логопед называет предметы. Ребенок закрывает картинку соответствующим предлогом, написанным на карточке. Примерные картинки: птичка под клеткой, книга на столе, цветы в вазе.

2. Детям раздаются карточки с тремя картинками на различные предлоги (голуби на крыше, ложка в стакане, кошка под столом). Логопед называет предлог. Дети закрывают карточку с соответствующей картинкой.