- •Введение

- •Глава 1. Освоение северных приполярных земель в средневековье

- •Глава 2. Великая северная экспедиция

- •Открытие русскими исследователями Северо-Западной Америки

- •Работа северных отрядов в начале XVIII в.

- •2.3 Секретная экспедиция в. Чичагова

- •Глава 3. Арктика в XIX – XX вв.

- •3.1 Исследования Европейских северных земель

- •3.2 Открытия и исследования в азиатской части Арктики

- •Глава 4. Освоение северного морского пути в советское время

- •4.1 Первые советские исследовательские экспедиции

- •4.2 Исследования Центральной Арктики

- •Заключение

- •Список использованных источников

4.2 Исследования Центральной Арктики

Для исследования Центральной Арктики в XX в. начали применять новые методы. Так, идею исследования Арктики с самолета впервые в Западной Европе высказал Руаль Амундсен. В 1925 г. Амундсен вместе с американцем Линкольном Элсуортом организовал первую воздушную экспедицию в Арктический бассейн, а добраться на самолете до Северного полюса впервые удалось Ричарду Бэрду 9 мая 1926 г. В мае того же года был совершен первый в истории перелет через Северный полюс из Шпицбергена в Америку на дирижабле, [1].

Также в этот период активные исследования Центральной Арктики начали советские полярные экспедиции. В начале июля 1935 г. для исследования Арктического бассейна от Шпицбергена до Северной Земли из Архангельска отправилась первая советская высокоширотная экспедиция. Начальником ее был Г.Ушаков, научным руководителем — военный моряк-океанолог Николай Николаевич Зубов. Экспедиция исследовала северную часть Гренландского моря, она обнаружила здесь теплую атлантическую воду и открыла часть подводного порога Нансена. Также было описано северо-восточное побережье Шпицбергена. Экспедиция, делая частые промеры глубин, 1 сентября 1935 г. открыла небольшой остров (был назван именем Ушакова) и обнаружила в этом районе «мелководье Садко» — северную часть подводной Центральной Карской возвышенности. Затем она прошла к Северной Земле. К середине сентября, двигаясь на север вдоль кромки льдов, «Садко» достиг 82° 41' с. ш.— рекордной тогда широты для свободно плавающего судна.

Для изучения метеорологических условий, морских течений и льдов в самом центре Арктики. В 1937 г. была организована гидрометеорологическая станция на льдине в районе Северного полюса («СП–1»). 21 мая 1937 г. самолет, имевший на борту четырех участников экспедиции — начальника Ивана Дмитриевича Папанина, опытного полярника-радиста Эрнста Теодоровича Кренкеля, гидробиолога и океанолога Петра Петровича Ширшова, астронома и магнитолога Евгения Константиновича Федорова, благополучно сел на ледяное поле у 89°26' с. ш. и 78° з. д. В тот же день первая в мире научно-исследовательская лаборатория на Северном полюсе начала свою работу. 19 февраля 1938 г. у 70°54' с. ш. и 19°48' з. д. ледокольные пароходы «Таймыр» и «Мурманск» сняли зимовщиков с льдины вместе с приборами. За время этого беспримерного дрейфа, непрерывно работая по 10 — 14 часов в сутки в тяжелых условиях, полярники собрали исключительно ценные, совершенно новые материалы о природе Центральной Арктики. Кроме того, исследователи установили характер льдов Центральной Арктики и закономерности их движения. Полярники также определили величину магнитного склонения у полюса и по линии дрейфа, открыли поднятие дна, в то время считавшееся западной частью «порога Нансена». По возвращении на родину всем четырем участникам присвоено звание Героя Советского Союза, каждому присуждена степень доктора географических наук.

Важным событием в освоении и исследовании Арктики стал первый в истории авиации трансарктический перелет из Москвы в США. Перелет был совершен в середине июля 1937 г. именно через Центральную Арктику. В нем участвовали три советских летчика — Валерий Павлович Чкалов (первый пилот), Георгий Филиппович Байдуков (второй пилот) и Александр Васильевич Беляков (штурман).

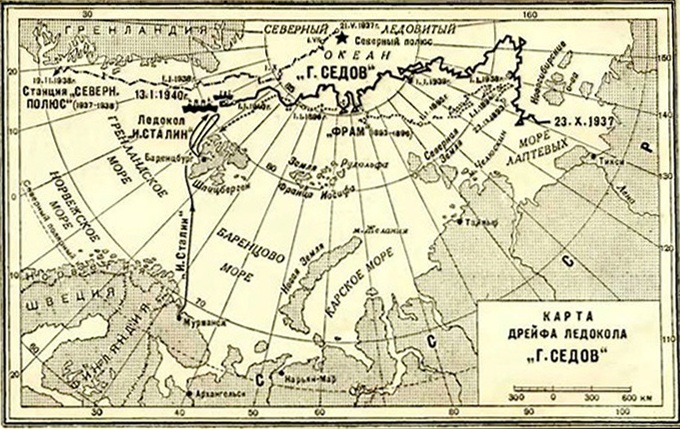

В очень тяжелую навигацию 1937 г. в Арктическом бассейне было затерто льдами несколько судов, в том числе ледокольные пароходы «Садко», «Седов» и «Малыгин». С 23 октября 1937 г. из моря Лаптевых начался их совместный дрейф от 75°21' с. ш., 132°15' в. д. на север и северо-восток. Ледовая эпопея «Седова» совершалась большей частью в очень высоких широтах Арктики. 29 августа 1939 г. корабль достиг самой северной точки дрейфа - 86°39'30" с. ш. и 47°55' в. д. (рис 4.1.).

Рис. 4.1. Дрейф ледокола «Седов» [11]

Небольшой коллектив «Седова», работая по 15 — 18 часов в сутки, под руководством В.Буйницкого провел астрономические, океанографические и метеорологические наблюдения. «Седовцы» обнаружили самую глубоководную часть Арктического бассейна (4975 м у 86°24' с. ш. и 38°35' в. д.). Продолжавшийся 812 дней дрейф «Седова» закончился 13 января 1940 г. в Гренландском море на 80°30' с. ш., 1°50' в. д. Судно вывел из льдов советский ледокол «Иосиф Сталин». Малочисленный экипаж во время ледового плена максимально использовал все возможности для научных наблюдений. Всем 15 «седовцам» было присвоено звание Героя Советского Союза, [11].

Исследуя ледовую обстановку к северу от Восточно-Сибирского и Чукотского морей, советские летчики открыли огромные плавающие «ледяные острова». На их поверхности иногда наблюдались большие нагромождения твердых пород — нечто вроде скал. Вполне вероятно, что значительную часть сообщений о существовании земель близ сибирских и аляскинских берегов Северного Ледовитого океана следует отнести на счет этих плавающих объектов, родина которых — шельфовые ледники Канадского Арктического архипелага.

После Великой Отечественной войны исследования Центральной арктики стали проводится с помощью так называемых «прыгающих отрядов». В 1948 — 1949 гг. 20 таких «прыгающих отрядов», руководимых М.М.Сомовым, выполнили несколько сот определений глубин в ряде участков Центральной Арктики. Промеры, произведенные гидрологами Гаккелем и Трешниковым дали неожиданные результаты — 1290 и 1005 метров. Основываясь на этом открытии, Гаккель предсказал существование подводной горной системы, позднее названной хребтом Ломоносова.

Материалы, собранные «прыгающими отрядами» за относительно небольшой период времени, позволили убрать с карт Арктики многочисленные мифические земли и положили начало коренному изменению представлений о рельефе дна Северного Ледовитого океана. В 1950 г. возобновились долгосрочные исследования на дрейфующих научных станциях. В первую очередь, производилось обследование одних из наименее изученных районов Центральной Арктики, расположенных к северу от Чукотского моря, [9].

Весной 1950 г. под начальством М.М. Сомова была организована «СП-2». Экспедиция совершила целый ряд важных открытий. В результате ее работы выяснилось, что к северу от Чукотского моря материковая отмель, имеющая вид подводного полуострова (Чукотское поднятие), простирается на несколько градусов севернее, чем ранее показывалось на картах. Также был установлен факт проникновения атлантических и тихоокеанских вод в европейско-азиатскую часть Северного Ледовитого океана. А благодаря покинутой льдине, на которой остались следы экспедиции, удалось доказать существование антициклонической циркуляции льдов и водных масс в Центральной Арктике.

В итоге многолетнего изучения дна Северного Ледовитого океана советские полярники установили, что его дно расчленено тремя подводными горными цепями — Ломоносова, Менделеева и Гаккеля (рис 4.2.). Значительный вклад в исследование рельефа дна Северного Ледовитого океана внесли коллективы американских дрейфующих станций, они выявили три крупные подводные возвышения, включая поднятие Бофорта близ материкового побережья Канады, поднятие Альфа севернее о. Элсмир и поднятие Моррис‑Джесеп. Американские полярники открыли также несколько понижений дна, в том числе ущелье Чарли, отделяющее хребты Ломоносова и Менделеева, и ущелье Арлис — между Чукотским поднятием и цепью Менделеева.

Рис. 4.2. Рельеф дна Северного Ледовитого океана [4]

По материалам, собранным советскими и американскими исследователями, были оконтурены три котловины — Канадская, крупнейшая в Арктическом бассейне, с глубинами до 3810 м, Макарова, расположенная в приполюсном районе (до 3940 м), и Подводников, заключенная между хребтами Менделеева и Ломоносова.