- •Введение

- •Глава 1. Освоение северных приполярных земель в средневековье

- •Глава 2. Великая северная экспедиция

- •Открытие русскими исследователями Северо-Западной Америки

- •Работа северных отрядов в начале XVIII в.

- •2.3 Секретная экспедиция в. Чичагова

- •Глава 3. Арктика в XIX – XX вв.

- •3.1 Исследования Европейских северных земель

- •3.2 Открытия и исследования в азиатской части Арктики

- •Глава 4. Освоение северного морского пути в советское время

- •4.1 Первые советские исследовательские экспедиции

- •4.2 Исследования Центральной Арктики

- •Заключение

- •Список использованных источников

3.2 Открытия и исследования в азиатской части Арктики

Не стояли на месте открытия и исследования и в азиатской части Арктики. Так, ссыльный рижский таможенник М.М.Геденштром на средства Н.П.Румянцева организовал экспедицию для съемки Новосибирских о-вов. Одним из самых заметных результатов экспедиции стало составление П.Пшеницыным первой достоверной карты Новосибирских о-вов. Также было выдвинуто предположение о существовании так называемой «Земли Санникова», которая якобы должна находиться к северу от уже упомянутых Новосибирских о-вов. Эту землю искали более ста лет, пока советские летчики и моряки окончательно доказали, что такой земли нет.

В 1821 — 1823 гг. небольшая экспедиция Петра Федоровича Анжу описала северный берег Сибири между реками Оленек и Индигирка и Новосибирский архипелаг. Сам же Анжу открыл северное побережье о. Котельного, составил первую сравнительно точную карту Новосибирского архипелага, нанес на карту берег между Яной и Индигиркой.

Колымская экспедиция, возглавляемая Фердинандом Петровичем Врангелем, вела свою деятельность в 1820 — 1824 гг. По ее итогам Врангель создал один из лучших своих трудов «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820—1824 гг.». К этой книге он также приложил сводную «Меркаторскую карту части северного берега Сибири», составленную тремя участниками его арктической экспедиции (Матюшкин, Козьмин и непосредственно сам Врангель).

Лейтенант Георгий Львович Брусилов организовал в 1912 г. на частные средства экспедицию на паровой шхуне «Св. Анна» с целью пройти Северо-Восточным проходом из Атлантического океана в Тихий. Но его цель не осуществилась, в начале октября шхуну затерло льдами в Карском море, у западного берега п-ова Ямал (71°45' с. ш.). 28 октября 1912 г. начался ледовый дрейф «Св. Анны», вынесший ее в Полярный бассейн. Команде удалось выдержать первую зимовку. Во вторую же зимовку охотничьих трофеев (именно за счет них питалась команда) вообще не было — возникла опасность голода. В апреле 1914 г. судно находилось к северу от Земли Франца-Иосифа (83°17' с. ш. и 60° в. д.). В этом пункте шхуну с согласия Г.Брусилова покинули 14 человек во главе со штурманом Валерианам Ивановичем Альбановым. На «Св. Анне» осталось 10 человек, включая Г.Брусилова. Все они пропали без вести. В начале августа 1914 г. спасшийся Альбанов доставил на «большую землю» некоторые материалы экспедиции Брусилова, представляющие большую научную ценность. Особенно важными оказались производившиеся во время дрейфа «Св. Анны» промеры северной части Карского моря, до того не посещавшейся ни одним судном. Благодаря этим данным удалось охарактеризовать подводный рельеф северо-западной, открытой части Карского моря и выявить меридиональную впадину (длиной почти 500 км).

Только во второй половине XIX в. был серьезно поставлен вопрос о возможности и рентабельности судоходства в Северном Ледовитом океане. Инициатором стал русский промышленник и общественный деятель Михаил Константинович Сидоров. В 1859 г. с большим трудом он добился от царского правительства разрешения организовать торговое судоходство до берегов Северо-Западной Сибири. Первую экспедицию Сидоров послал в 1862 г. на двух парусных судах — шхуне «Ермак» и небольшой яхте. Начальник экспедиции Павел Павлович Крузенштерн, внук знаменитого мореплавателя, уже имел опыт плавания в Арктике. В конце августа он провел суда через Югорский Шар, но в Карском море встретил сплошной лед. Яхта вернулась обратно, к устью Печоры, а «Ермак» начал вынужденный ледовый дрейф па восток. Через неделю показался берег п-ова Ямал. Льды напирали все сильнее; еще через девять дней шхуна дала течь и затонула под 70° с. ш. Несмотря на эту неудачу, западноевропейские китоловы и зверобои вскоре возобновили попытку проникнуть в Карское море. Больше 20 норвежских судов в 1869 — 1870 гг., очень благоприятных годах по состоянию льдов, плавали к востоку от Новой Земли.

На сцену снова выступил М.Сидоров, но российские чиновники в гражданских и военных мундирах сочли неосуществимой его мечту о Северном морском пути. Тогда он за границей обещал премию в 20 тыс. золотых рублей первому, кто на пароходе войдет в устье Енисея. И английскому капитану Джозефу Уиггинсу на пароходе «Диана» в 1874 г. удалось осуществить данную задачу. Потом Уиггинс еще несколько раз удачно плавал на пароходе к устью Оби и Енисея. Таким образом он наладил почти регулярное торговое судоходство между Англией и Западной Сибирью через Баренцево и Карское моря.

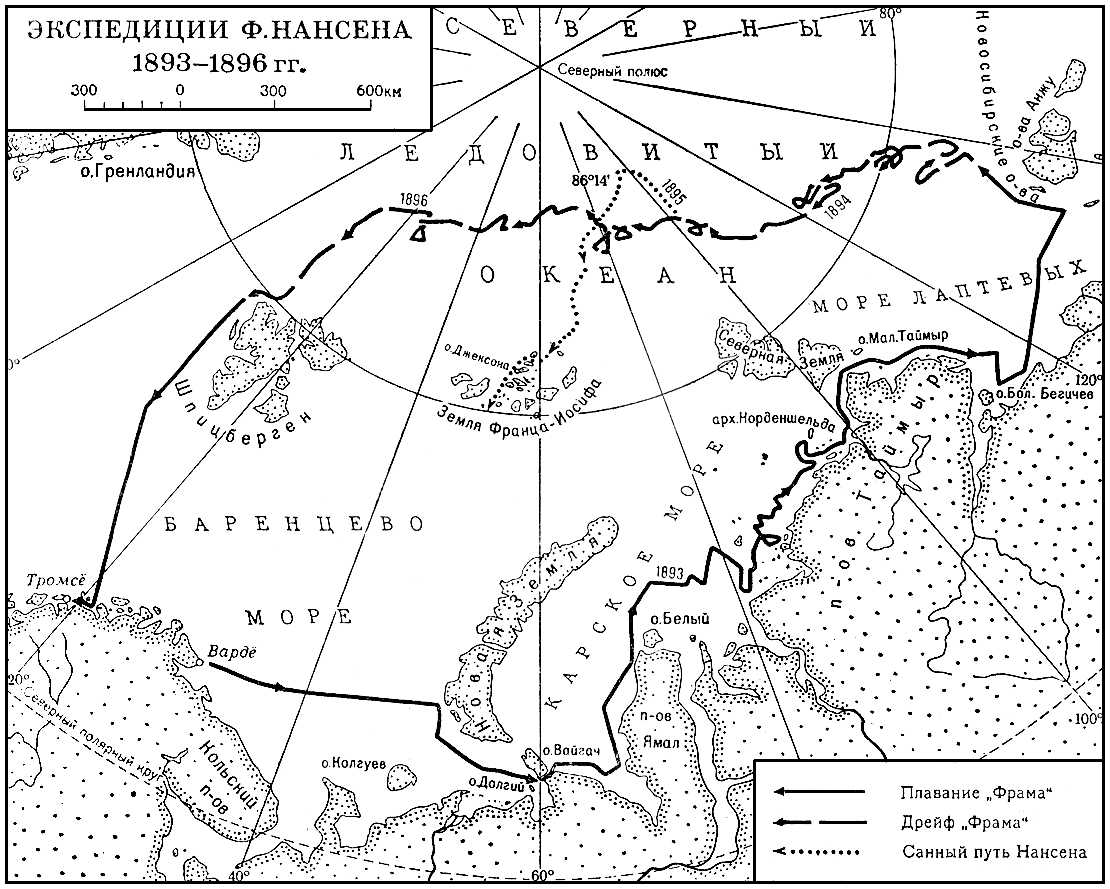

Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь, произвел крупнейшее но научному значению исследование Арктики второй половины XIX в. Он начал свое исследование в 1893 г. на специально построенном для ледового плавания пароходе «Фрам». От мыса Челюскин Ф.Нансен решил направить «Фрам» на восток и к северу от Новосибирских о-вов нарочно вмерзнуть в лед, рассчитывая, что ледовый дрейф вынесет его к полюсу (см. рис 3.1.). Через Югорский Шар 4 августа 1893 г. «Фрам» вышел в Карское море, обогнул Ямал и взял курс на мыс Челюскин. Лавируя под парусами и парами против сильного ветра, судно медленно продвигалось вперед. 18 августа во время шторма полярники обнаружили к югу от корабля низменную землю «с травянистой растительностью и обрывистыми песчаными косогорами» — о. Свердруп. 25 августа к северу от шхер Минина норвежцы открыли о-ва Скотт-Гансена, вторично после Ф.Минина. Проход на восток вскоре был снова прегражден льдом. «Фрам» блуждал среди льдов при густом снегопаде и в туманах до 7 сентября, когда, наконец, попал в Таймырский залив. Два дня Ф.Нансен исследовал восточный берег залива и открыл п-ов Оскара. На пути к мысу Челюскин, который норвежцы обошли утром следующего дня, они открыли о-ва Фирнлея, а у самого входа в пролив Вилькицкого — о-ва Гейберга. Дальнейший путь шел сначала вдоль берега на юго-восток, а за устьем р. Анабар — на северо-восток. 21 сентября 1893 г. «Фрам» вмерз во льды под 78°50' с.ш. и 133°37' в.д. Начался исторический дрейф «Фрама» через Центральную Арктику (рис 3.1.). Норвежцы не достигли северного полюса. Но эта экспедиция стала легендарной, после нее имя Нансена стало одним из самых популярных в мире, а описание его путешествия было переведено почти на все европейские языки.

Рис 3.1. Экспедиция Ф. Нансена [7]

Уроженец Таллина, геолог Эдуард Васильевич Толль в 1885— 1886 гг. был помощником Александра Александровича Бунге в академической экспедиции, изучавшей всю р. Яну и Новосибирский архипелаг. Участники экспедиции проследили и нанесли на карту невысокий (до 315 м) кряж Прончищева (длина 180 км), поднимающийся над Северо-Сибирской низменностью. Они выполнили также первую съемку нижнего Анабара примерно до 72° с. ш. (более 400 км) и уточнили положение Анабарской губы. В 1900 г. Э.Толль был назначен начальником академической экспедиции, организованной по его инициативе для открытия Земли Санникова на китобойной яхте «Заря». Попытки открыть Землю Санникока снова оказались безуспешными. Кроме того, эта неудачная попытка оказалась еще и последней для всей команды Толля. По мнению ряда советских исследователей, Земля Санникова все же существовала, но в конце XIX или начале XX в. была разрушена морем и исчезла подобно островам Васильевскому и Семеновскому, [7].

Для описи берегов Северной Сибири и гидрографических работ на трассе Северного морского пути в Петербурге в 1909 г. были построены ледокольные транспорты «Таймыр» и «Вайгач». Их предоставили правительственной Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана под начальством Ивана Семеновича Сергеева. Плавания «Таймыра» и «Вайгача» увенчались многими открытиями и оказались весьма поучительными. Так, во время этих плаваний впервые было совершено сквозное плавание по Северному морскому пути с востока на запад. Были описаны большие участки морского побережья и многих островов и открыты и положены на карту острова, до того неизвестные. В 1913 г. было совершенно крупнейшее географическое открытие XX в. - открытие Северной Земли, коренным образом изменившее наше представление о режиме моря к северу от мыса Челюскина. Одновременно плавания «Таймыра» и «Вайгача» доказали, что надежное освоение Северного морского пути требует более мощной организации и большего использования самой современной техники.