- •Введение

- •Глава 1. Освоение северных приполярных земель в средневековье

- •Глава 2. Великая северная экспедиция

- •Открытие русскими исследователями Северо-Западной Америки

- •Работа северных отрядов в начале XVIII в.

- •2.3 Секретная экспедиция в. Чичагова

- •Глава 3. Арктика в XIX – XX вв.

- •3.1 Исследования Европейских северных земель

- •3.2 Открытия и исследования в азиатской части Арктики

- •Глава 4. Освоение северного морского пути в советское время

- •4.1 Первые советские исследовательские экспедиции

- •4.2 Исследования Центральной Арктики

- •Заключение

- •Список использованных источников

Работа северных отрядов в начале XVIII в.

«Для подыскания известия имеется ли проход Северным морем», были организованы четыре отряда, получившие отдельные участки северного побережья Азии. Их общая задача заключалась в описи берегов Ледовитого океана от Печорского до Чукотского морей и проверка на практике возможности плавания вдоль берегов Сибири, [9].

Подразумевалось проводить исследование побережья Северного Ледовитого океана несколькими отрядами, каждый из которых, фактически, представлял отдельную экспедицию. Для этого побережье океана было разбито на пять участков: самый западный участок побережья от Печоры до Оби должен был исследовать отряд под командованием Муравьева (позже его сменил Малыгин). Этот отряд подчинялся непосредственно Адмиралтейств-коллегии. Все остальные отряды находились под общим руководством Витуса Беринга. Арктическое побережье России от Оби до Енисея обследовал отряд Овцына и Стерлегова, восточнее Енисея работал отряд Минина. Участок побережья к западу от Лены был поручен отряду Прончищева, Харитона Лаптева и Челюскина, а побережье океана к востоку от Лены обследовал отряд Лассниуса и Дмитрия Лаптева. Кроме того, имелось два сухопутных отряда. Академический отряд состоял из учёных — членов Российской Академии наук. В его задачи входило исследование внутренних районов Восточной Сибири. Отряд Петра Скобельцына и Василия Шатилова должен был отыскать удобный речной путь от Верхнеудинска до Охотска, [7].

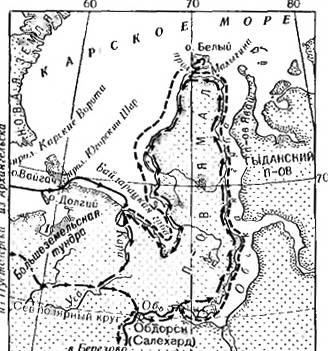

Первым начал свою деятельность западный отряд. В его распоряжении было два новых коча. Первым командовал С.В.Муравьев (начальник отряда), вторым – М.С.Павлов. Экипаж обоих кочей состоял из 51 человека. Но попытки Муравьева и Павлова выполнить задачу отряда оказались неудачными, кроме того они постоянно ссорились друг с другом и скверно обращались с подчиненными. На них поступило много жалоб и доносов. В результате они оба были разжалованы в матросы. Новым начальником западного отряда назначили Степана Гавриловича Малыгина, его помощниками были лейтенанты – А.И.Скуратов и И.М.Сухотин. 22 июня 1736 г. они вышли из Архангельска на восток. Отряд в составе двух ботов и коча «Экспедицион» сумел достичь лишь западного побережья Ямала и из-за сплошного льда был вынужден возвратиться на зимовку. В июле 1737 года экспедиция вновь вышла в плавание и в августе достигла прохода в Обскую губу из пролива между полуостровом Ямал и островом Белый (ныне пролив Малыгина). Поднявшись по Оби корабли 2 октября прибыли в Березово (рис 2.2.).

Рис. 2.2. Маршруты Малыгина [9]

В результате шестилетней деятельности отряда были составлены карты юго-восточной части Баренцова моря и приобской части Карского моря.

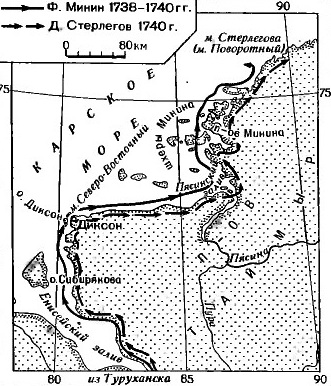

Первостепенной задачей второго отряда была опись побережья между устьями Оби и Енисея. Его начальником был назначен в 1733 г. Дмитрий Леонтьевич Овцын. В январе 1734 года в Тобольске была построена 24-вёсельная дубель-шлюпка «Тобол», на которой в мае того же года отряд вышел в море. Однако, походы 1734—1736 гг. были недальними, так как из-за мощных льдов в Обской губе приходилось возвращаться в Тобольск. По приказу Адмиралтейств-коллегии было построено новое экспедиционное судно — бот «Обь-Почтальон», который в июне 1737 года прибыл в Обдорск, где зимовал отряд Овцына. Овцын стал командиром судна и в августе 1737 года на двух судах по свободному ото льдов морю отряду удалось достичь Енисейского залива, выполнив свою задачу. Весной 1738 г. Овцын на «Тоболе» поднялся до Енисейска и отправился оттуда сушей в Петербург с докладом о своем успехе – вторичном открытии морского пути с Оби на Енисей. Но по дороге Овцына арестовали – по доносу – за связь с ссыльной семьей Долгорукова и разжаловали в матросы. За командование «Тобола» был оставлен И.Кошелев. В 1739 г. он представил в Адмиралтейств- коллегию краткое описание карт по результатам работ отряда Д.Овцына за 1734 – 1737 гг. После ареста Овцына начальником отряда стал штурман Ф.А.Минин. В конце июля 1738 года Минин со своим помощником Стерлеговым вышел в море и 16 августа достиг мыса, расположенного на 73°29′ с. ш. и возвратился на место зимовки. Летняя компания 1739 года была задержана по вине местной администрации и не принесла заметных результатов. По приказу Минина в январе 1740 года Стерлегов отправился в сухопутную экспедицию на восток от Енисея. Ему удалось пройти на северо-восток от реки Пясина и описать побережье от мыса Северо-Восточный до 75°29′ северной широты. В 1740 и 1742 годах Минин на боте «Обь-Почтальон» пытался пройти к устью Хатанги, но сплошные льды воспрепятствовали этому (рис 2.3.).

Рис 2.3. Маршруты Минина и Стерлегова [9]

На составленной Мининым по итогам плаваний карте были впервые нанесены около 1 тыс. км побережья Таймырского п-ова и многочисленные мелкие прибрежные острова, в том числе о. Диксон. Но в Адмиралтейств-коллегии Минину и Стерлегову просто не поверили, и на карте Морской академии (1741 г.) вместо крупного выступа суши была показана сравнительно ровная линия побережья, [9].

Третий отряд должен был описать побережье на запад от устья Лены. Начальником экспедиции был В. В. Прончищев, который взял с собой из Якутска в экспедицию молодую жену. Отряд начал свою работу летом 1735 года. В Якутске была построена дубель-шлюпка «Якутск», который 25 августа достиг устья реки Оленек, где зазимовал из-за обнаруженной течи. В августе 1736 года началось новое плавание и судно достигло Хатангского залива, а затем направилось вдоль восточного берега Таймыра на север. Достигнув мыса, впоследствии получившего его имя и самого северного пункта (77°25′), Прончищев был вынужден лечь на обратный курс. Он был смертельно болен и «Якутск» вел Семен Иванович Челюскин. 28 августа они подощли к устью Оленька. Через день от цинги скончался Проничищев, а его жена умерла 12 сентября; их похоронили рядом (жена Прончищева стала первой женщиной полярным исследователем). К декабрю Челюскин завершил составление карты побережья от устья Лены до залива Фаддея и обработку других материалов отряда, который не выполнил свою задачу – достичь Енисея морским путем.

Новым начальником отряда был назначен Харитон Прокофьевич Лаптев. В июне 1739 года «Якутск» из устья Лены двинулся на северо-запад к острову Бегичева, а затем вдоль восточного берега полуострова Таймыр. Достигнув 22 августа широты 76°47′, судно повернуло назад и зазимовало на Хатанге. Летняя компания 1740 года длилась всего месяц и закончилось тем, что дубель‑шлюпка была раздавлена льдами. Потеряв несколько человек, отряд пешком добрался до места прошлогодней зимовки (рис 2.4.). Получив разрешение Адмиралтейств-коллегии, Х.П.Лаптев разделил отряд на три партии и начал описание берегов Таймыра с суши. Группе Челюскина удалось достигнуть самой северной точки Евразийского материка, носящей ныне его имя.

Лаптев и его сотрудники, главным образом С.Челюскин, открыли крупный полуостров Таймыр и засняли более 3,5 тыс. км побережья Азии между Енисеем и Леной. Адмиралтейств-коллегии Х.Лаптев представил карту, на которой впервые нанесен п-ов Таймыр, реки Пясина и Хатанга, ряд притоков этих рек, а также часть озера Таймыр с реками Верхней и Нижней Таймырой. Карту дополняла научная работа «Описание меж реками Лены и Енисея», содержащая большой географический и этнографический материал.

Рис 2.4. Маршруты экспедиции Харитона Лаптева [2]

Четвертый, Ленско-Камчатский отряд получил очень широкое основное задание – описать северные берега Азии на восток от Лены до пролива, ведущего в Тихий океан, если такой существует.

В Якутске для отряда была построена дубель-шлюпка «Иркутск». В 1735 году, спустившись до устья Лены вместе с дубель-шлюпкой «Якутск» Ленско-Енисейского отряда, отряд 18 августа достиг реки Хараулах, где зазимовал. В ходе зимовки от цинги скончалось 37 человек и командир отряда П.Лассиниус, ремонта требовал бот «Иркутск». Новый командир Д.Я.Лаптев, прибыв к месту зимовки, продолжил работы в августе 1736 года. Но лишь в июне 1739 года в тяжелых ледовых условиях бот сумел выйти в Восточно-Сибирское море. При попутном ветре быстро продвигаясь на восток, бот в конце августа достиг устья реки Индигирки, где встал на зимовку. В 1740-41 годах Д.Лаптев сделал две безуспешных попытки пробиться сквозь сплошные льды на восток, но все же сумел добраться только до мыса Баранов Камень. Летом 1742 года отряд вёл работы в бассейне реки Анадырь, где и закончились его действия.

Общая длина заснятой отрядом береговой линии составила 2,5 тыс. км. Также им была описана р. Анадырь до устья, выполнена съемка пути от Анадыря до Пенжинской губы.

За 10 лет изнурительного труда, ценою многих жизней северные отряды положили на карту берега Северного Ледовитого океана от устья Печоры до мыса Большой Баранов. Они завершили открытие всего материкового побережья Карского моря и лежащей к востоку от Таймыра акватории Ледовитого океана. К востоку от этого моря они положили на карту берега Восточно-Сибирского моря до устья Колымы и побережье за ней до Большого Баранова мыса. Были описаны большие участки нижнего, а иногда и среднего течения всех крупных рек бассейна Ледовитого океана к востоку от Печоры до Колымы включительно. Впервые сравнительно точно нанесены на карту Байдарацкая, Обская и Тазовская губы, Енисейский и Пясинский заливы и т. д. Также были собраны данные о климате, приливах и ледовом режиме обследованных морей, выявлены мели и скалы, представляющие опасность для судоходства, определены фарватеры, [9].