- •Введение

- •Глава 1. Освоение северных приполярных земель в средневековье

- •Глава 2. Великая северная экспедиция

- •Открытие русскими исследователями Северо-Западной Америки

- •Работа северных отрядов в начале XVIII в.

- •2.3 Секретная экспедиция в. Чичагова

- •Глава 3. Арктика в XIX – XX вв.

- •3.1 Исследования Европейских северных земель

- •3.2 Открытия и исследования в азиатской части Арктики

- •Глава 4. Освоение северного морского пути в советское время

- •4.1 Первые советские исследовательские экспедиции

- •4.2 Исследования Центральной Арктики

- •Заключение

- •Список использованных источников

Введение

Арктика – одна из наиболее труднодоступных и малозаселенных частей Земли. Само понятие, Арктика, подразумевает в себе северную полярную область земного шара, включающую в себя северные окраины Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Данная работа как раз и посвящена Арктике, а точнее: рассмотрению и анализу роли русских экспедиций в картографировании и изучении Арктики. Актуальность работы заключается в том, что на современном этапе эта область земного шара приобретает все большее значение. Арктический шельф имеет колоссальные запасы природного сырья и, как следствие этого, является местом соприкосновения интересов Европы, Азии и Америки. Соответственно, возрастает интерес и к истории Арктики (истории ее изучения, картографирования и проведения различных исследований).

Цель данной работы – выявить роль русских экспедиций в изучении этого региона земного шара. Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие задачи:

рассмотреть освоение северных приполярных земель в средневековье;

выявить итоги работы Великой Северной экспедиции;

изучить исследования и открытия в Арктике XIX-го – начала XX веков;

рассмотреть освоение Северного морского пути в советское время.

Основным объектом исследования являются Арктика и приполярные земли, история их открытия и картографирования. Предметом исследования – рассмотрение итогов открытия и исследования полярных земель на разных временных этапах.

Данная работа состоит из четырех глав. В первой главе рассматривается освоение приполярных земель на средневековом этапе. Вторая глава рассказывает об итогах и результатах Великой Северной экспедиции, она раскрывается в трех подглавах. В них последовательно рассматриваются открытие русскими исследователями Северо-Западной Америки, работа северных отрядов в начале XVIII в. и секретная экспедиция Василия Чичагова. В третьей и четвертой главах работы анализируются исследования Арктики и приполярных земель в период XIX – начале XX веков и во время существования советского государства. Также в работе приведены схемы маршрутов северных полярных экспедиций и схемы рельефа дна Северного Ледовитого океана.

Работа написана на основе анализа литературных источников, основными из которых являются труды Г.А. Аграната, И.П. и В.И. Магидовичей и К.Н. Чубакова, и материалов сети интернет. Для иллюстраций были использованы рисунки и карты из атласов Арктики [2] и Северного Ледовитого океана 4, а также иллюстрации из других литературных источников.

Глава 1. Освоение северных приполярных земель в средневековье

За исключением берегов Скандинавского и Кольского полуостровов, весь европейский и азиатский приполярный север был открыт русскими исследователями (купцами и охотниками). Они первыми плавали в Белом и Баренцевом море и его южной части – Печорском море. Пионерами открытий были новгородцы. Истощение промышленных угодий в коренных новгородских землях побудило в них стремление на север.

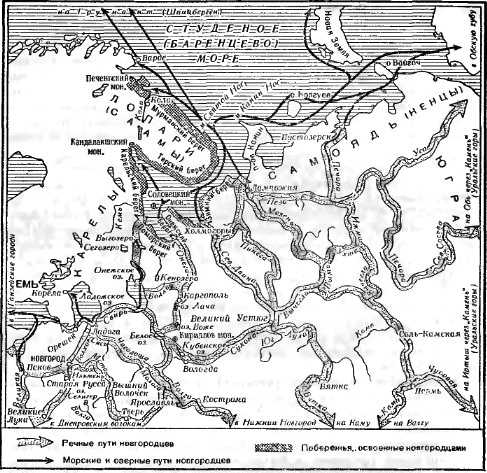

К концу XI в. новгородцы уже посещали Печору (самую далекую область севера Европы), а к Карелии и Белому морю проникли раньше. Они открыли часть Финляндии и «Карельскую землю», вышли к вершине Каяно моря (Ботнического залива).Также в XI в. новгородцам удалось проникнуть во внутренние районы Кольского полуострова. Кроме того, холопи-сбои на ладьях плавали у побережья Белого моря, обошли и колонизировали поморский и онежский берега Онежской губы с Соловецкими островами, Летний и Зимний берега Двинской губы, ознакомились с берегами Кольского полуострова. Новгородцами была открыта Мезенская губа, они обогнули полуостров Канин и освоили побережье Баренцового моря от Чешской до Печорской губы (рис 1.1).

Рис. 1.1. Освоение новгородцами европейского севера [9]

Также новгородские исследователи выявили так называемый «сладкий» путь через полуостров Канин по рекам Чижа и Чеша, открыли все морские реки севера. Одним из итогов их экспансии в этом регионе явилось возникновение рыбачьих поселков, а вслед за ними и появление земледельческих поселков. Холопи-сбои покорили на северо-западе корелов и саамов, а на северо-востоке ненцев. Конфликтов между коренными жителями и «пришельцами» не возникало.

Новгородскими ушкуйниками был открыт крайний северо-восток Европы - Подкаменная Югра (бассейн Печоры) и Камень (Северный Урал). Основную массу населения в Югре в то время составляли вогулы (манси) и остяки (ханты). Снаряженные в Югру отряды, взимавшие дань, добирались до Печоры. До XIII в. они перешагнули на восток за Каменный пояс, т. е. за Уральские горы.

Конкурирующие с Новгородом княжества предъявляли права на Терский берег, или на Зимний берег и Печорский край. В XIV в. цепь низовских поселков и княжеских заимок протянулась от верхней Волги через Вагу вдоль Двины до ее устья, и отсюда распространялась по берегу Белого моря. Между княжествами шла борьба за северные территории.

В XV в. Москва объединила под властью все северные русские поселения. Движение на северо-восток продолжалось, значительную роль играли поморы. Опорным пунктом их продвижения было селение Холмогоры в низовье Северной Двины. В XV в. в устье Печоры был основан Пустозерск. Возможно, раньше русские охотники плавали на север за моржовой костью и открыли Новую Землю. На этом пути они должны были открыть острова Колгуев и Вайгач. Но история не сохранила имен русских мореходов открывших приполярные области и острова северо-восточной Европы, [9].

Паралельно с открытием и освоением северных земель шла их опись и картографирование. Русские землемеры того времени уже довольно точно показали систему Северной Двины, но, в то же время, с большими искажениями ими были положены на карту р. Онега, Онежское и Ладожское озера. Такая же судьба постигла и Белое море. Хотя форма Мезенской губы была показана относительно правильно, но отсутствовали Онежский п-ов и Кандалашская губа, а Двинская губа имела неверные очертания. Необъяснимо отсутствие на картах Псковского и Чудского озер – вместо них была нанесена р. Великая, впадающая в Финский залив. Сравнительно правильно были засняты озера Ильмень, Белое и Лача.

В поисках морского зверя и «рыбьего зуба» поморы уже в ХІІ в. начали отрываться от берега материка и уходить в открытое море на север все дальше.

В последней четверти ХV в. русские наткнулись на землю Грумант (Шпицберген). Регулярные плавания туда были налажены уже к концу ХV в. Возможно, к этому времени они обошли его с севера и установили, что Грумант состоит из трех островов: Большого Беруна (Западный Шпицберген), Полуночной земли (Северо-Восточная Земля) и Малого Беруна (о. Эдж), [8].

В XII – XIII в. русские промышленники-поморы в поисках «драгоценной рухляди» (пушнины) и новых лежбищ моржей через Югорский Шар или Карские Ворота вышли в Карское море. Они «бежали парусом» на восток по морю через «злые места» до п-ова Ямал. На его западном побережье поморы обнаружили богатые залежи моржей. Через сухой волок (водораздел) они перетаскивали свои ладьи к верховьям р. Зеленой, текущей в Обскую губу.

Спускаясь по р. Зеленой поморы заходили в устья Оби и Таза. На Тазе промышленники организовали несколько торговых пунктов (острожков) и вели там «немой торг» с местными жителями – хантами и ненцами. Низовья Таза и были ядром Мангазеи, о которой тогда мечтали все русские торговцы пушниной.

Истощение промышленных угодий на своих родных землях побуждало отдельные княжества, государства в период средневековья к стремлению на север. Открытие и освоение новых земель носило почти сугубо меркантильный характер. Северные земли привлекали к себе прежде всего ресурсами своего животного мира: морским зверем, пушниной и т. д. Основными открывателями земель были торговцы и охотники.