Теория растворов

Большинство химических реакций протекает в растворах.

Растворимость – это свойство вещества растворяться в воде или другом растворителе.

Растворимое вещество образует с растворителем гомогенные смеси с дисперсным распределением компонентов. Растворимость определяется физическим и химическим сродством молекул растворителя и растворяемого вещества, соотношением энергий взаимодействия компонентов раствора. В частности, вещества, состоящие из полярных молекул, и вещества с ионным типом связи хорошо растворимы в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке), а неполярные вещества хорошо растворимы в неполярных растворителях (бензоле, сероуглероде). Вода является хорошим растворителем полярных соединений не только потому, что их молекулы обладают значительной полярностью, но еще и потому, что при растворении сохраняется природа связей, существовавших в исходных компонентах.

Растворимость твердых веществ

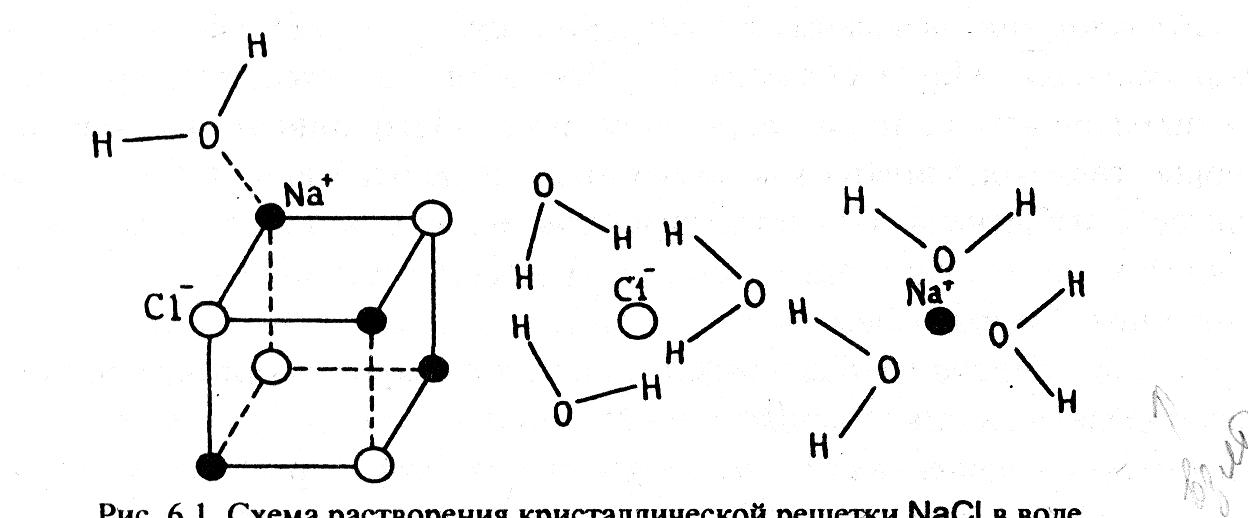

С позиции молекулярно-кинетической теории растворение твердого вещества в жидкости протекает следующим образом. При внесении в воду, например, поваренной соли, ионы Na+ и Cl, находящиеся на поверхности кристалла NaCl, в результате колебательного движения могут отрываться и переходить в растворитель. Этот процесс распространяется на следующие слои частиц, которые обнажаются в кристалле после удаления поверхностного слоя. Так постепенно частицы, образующие кристалл (ионы или молекулы), переходят в раствор. На рисунке 7.1 представлена схема разрушения ионной кристаллической решетки NaCl при растворении в воде, состоящей из полярных молекул. Частицы, перешедшие в раствор, вследствие диффузии распределяются по всему объему растворителя.

Na+

Рисунок 7.1 Схема растворения кристаллической решетки NaCl в воде

По растворимости в воде вещества делят на три группы: хорошо растворимые, мало растворимые, практически нерастворимые. Следует отметить, что абсолютно нерастворимых веществ нет.

Растворение большинства кристаллических веществ в воде идет с поглощением теплоты (Н 0, эндотермический эффект), что связано с затратой энергии на разрушение кристаллической решетки твердого тела. Растворимость твердых веществ в воде колеблется в широких пределах. В подавляющем большинстве случаев при увеличении температуры она увеличивается. Однако наблюдаются исключения из этого правила. Например, гипс CaSO42H2O при нагревании теряет до 75% кристаллизационной воды и растворимость его уменьшается. При температуре около 200С полуводный гипс практически не растворяется в воде. Этим объясняется его осаждениие при высоких температурах на стенках теплообменников в виде накипи. Уменьшают свою растворимость с повышением температуры оксид кальция СаО, карбонат лития Li2CO3 и др.

Процесс растворения твердого тела можно ускорить его измельчением и тщательным перемешиванием с растворителем. Этим достигается большая площадь контакта растворяемого вещества с растворителем.

Зависимость параметров растворимости твердых веществ от температуры графически выражают кривой растворимости. Кривые растворимости позволяют установить, изменяется ли состав соединений, образуемых растворенным веществом с растворителем. Если качественный состав вещества при изменении температуры не изменяется, то кривая растворимости идет плавно. Перегибы на кривой свидетельствуют об изменении химического состава имеющихся в растворе частиц.

Раствор, в котором вещество при данной температуре больше не растворяется, т.е. раствор, находящийся в равновесии с растворяемым веществом, называют насыщенным. Раствор, в котором концентрация растворенного вещества меньше, чем в насыщенном растворе, и в котором при данных условиях можно растворить еще некоторое его количество получил название ненасыщенного. Раствор, в котором растворённого вещества содержится больше, чем в насыщенном растворе при тех же условиях (температура, давление) называют перенасыщенным. Пересыщенные растворы представляют собой неустойчивые неравновесные системы. В процессе их самопроизводного перехода в равновесное состояние выделяется избыток растворенного вещества, и раствор становится насыщенным. Иногда используют понятия разбавленный и концентрированный растворы, которые качественно характеризуют соотношение количеств растворенного вещества и растворителя в растворе. Разбавленные растворы – это растворы с небольшим, концентрированные растворы – с большим содержанием растворенного вещества.

Мерой растворимости твердых веществ служит величина, называемая коэффициентом растворимости, – масса вещества, содержащаяся в 100 г растворителя для получения насыщенного раствора при данной температуре. По величине коэффициента растворимости твердые вещества делят на хорошо растворимые (S >10 г), малорастворимые (10 г > S > 0,01 г) и практически нерастворимые (S < 0,01 г). Обычно при повышении температуры растворимость твердых веществ увеличивается, газов - уменьшается. Коэффициент растворимости определяется как отношение массы m1 вещества, образующего насыщенный раствор при данной температуре, к массе m2 растворителя: RS = m1/m2.

Величина растворимости (S) вещества соответствует максимальной массе вещества, которая может раствориться в 100 г растворителя. Растворимость зависит от природы растворяемого вещества и растворителя, наличия в растворе посторонних веществ, температуры, а в случае газообразного растворяемого вещества – от давления.

Растворимость газов в жидкостях

Растворимость газов в жидкостях сильно различается. Например, при стандартных условиях в единице объема воды можно растворить 0,02 единицы объема водорода, 400 единиц HCl и 700 единиц объема NH3. Большая часть газов значительно лучше растворяется в растворителях менее полярных, чем вода. При растворении газа в жидкости устанавливается равновесие:

газ + жидкость насыщенный раствор газа в жидкости,

при этом объем системы уменьшается. Следовательно, повышение давления газа должно приводить к смещению равновесия вправо, т.е. увеличению растворимости газа.

Согласно закону Генри (назван по имени английского химика У. Генри) масса растворенного при постоянной температуре газа прямо пропорциональна его парциальному давлению:

C = kP,

где С – массовая концентрация газа в насыщенном растворе; Р – давление газа; k – постоянная, названная константой Генри.

Объем газа, растворяющегося при постоянной температуре в определенном объеме жидкости, не зависит от его давления.

Закон Генри относительно растворимости в жидкости газовой смеси можно сформулировать следующим образом: при постоянной температуре растворимость каждого из компонентов газовой смеси в жидкости прямо пропорциональна его парциальному давлению над жидкостью и не зависит от общего давления газовой смеси и содержания других компонентов (т.е. каждый газ растворяется так, как если бы он находился один в данном объеме).

Так, вода при соприкосновении с воздухом растворяет столько же кислорода, сколько она растворила бы его, соприкасаясь с чистым кислородом, находящимся под давлением 2,02104 кПа. (парциальное давление кислорода в воздухе).

Закон Генри применим для описания разбавленных растворов таких газов, которые химически не взаимодействуют с растворителем. Чем больше химическое взаимодействие между газом и растворителем (как, например, в случае хорошо растворимых в воде газов – SO2, CO2, HCl, NH3), а также давление газа, тем в большей степени растворимость газа будет отступать от закона Генри.

Растворение газов в жидкости обычно идет с выделением тепла (Н 0, экзотермический процесс), поэтому при повышении температуры растворимость газов уменьшается, а при кипячении газ практически полностью удаляется из раствора. Исключение составляют так называемые азеотропные (нераздельно кипящие) растворы, в которых газы образуют прочные соединения с растворителем (например, раствор HCl в H2O).

Взаимная растворимость жидкостей

Предельные случаи взаимной растворимости жидкостей: спирт и вода смешиваются в любых соотношениях; вода и бензин практически не смешиваются друг с другом. Обычно имеет место ограниченная растворимость, как, например, в системе «вода–эфир». При нагревании взаимная растворимость жидкостей в одних случаях увеличивается, в других – уменьшается.

Закономерности взаимной растворимости жидкостей были установлены российским физико-химиком В.Ф. Алексеевым в 1876 г. На основании большого экспериментального материала им было доказано, что при смешении двух ограниченно растворимых жидкостей образуется двухслойная система, в которой состав каждого из равновесных слоев при постоянной температуре остается постоянным. Изменение внешних условий приводит к изменению состава равновесных слоев. С ростом температуры взаимная растворимость жидкостей в большинстве случаев увеличивается и, (если не достигается температура кипения Ткип, существует температура, при которой обе жидкости смешиваются друг с другом в любых соотношениях, – так называемая критическая температура растворимости, или верхняя критическая точка смешивания.