- •Покровский е. Русские детские подвижные игры. Игры с беганием и другими простыми движениями

- •Уголки.

- •Чур на дереве.

- •Стоячие столбики.

- •Ловишки.

- •Лепки, ляпки.

- •Дедушка-рожок.

- •Горшки.

- •Горелки.

- •Двойные горелки

- •Четыре прясла

- •Прятки простые, Кулючки.

- •Зоря, палочка-выручалочка.

- •Дай, дедушка, ручку! (Симбирская губерния).

- •В короли.

- •Казаки и разбойники.

- •Коршун.

- •Гуси-лебеди.

- •У медведя на бору.

- •Золото (серебро, кольцо, перстень) хоронить.

- •Заинька.

- •Кошка и мышка.

- •Перелизы.

- •Соседи.

- •Море волнуется.

- •Жмурки.

- •Два слепых.

- •Звонок.

- •Пора, бабушка, в пир.

- •Круговая верёвочка.

- •Колечко.

- •Игры с прыганием

- •Скакание на доске.

- •Прыгание вниз, вверх и вперёд.

- •Прыгание через верёвочку.

- •Прыгание через ноги.

- •Без соли - соль. (Тверская, Владимирская губерния). Без соли с солью (Тульская губерния).

- •Прыгание в кольцо.

- •Прыгание с помощью палки или шеста.

- •Прыгание со связанными ногами.

- •Странствующие лягушки.

- •Прыгание на одной ноге.

- •Игры с мячом

- •Выходы, выходцы, выводы, стенка об стенку, простенки, распинушка (Астраханская губерния).

- •Об стенку.

- •В столб.

- •Пятнашки.

- •Об одном шарильщике.

- •Зевака.

- •Мячик кверху.

- •Зайчик.

- •Немая лапта (Самарская губерния). Лапта круговая (Симбирская губерния). Круг (Харьковская губерния) и т.Д.

- •Клетки.

- •Вины, Пытки, Ярки, Лунки.

- •Игры с мячом и палками

- •Один в лапту.

- •Зевака.

- •Даровки.

- •Земляная лапта.

- •Соловей.

- •Воробей.

- •Игры с шарами

- •Котел. Масло. Дук.

- •Прочики. Киюшки (от слова «кий»). Угон. В концы, и проч.

- •Катовки. Прокатный шар.

- •Буй. Тонка. Шар с перекладом. Конда.

- •Шарик с большой и малыми бабами (Пермская губерния).

- •Игры с камешками

- •Пятки. Щёлки. Просфоры.

- •Главнейшие условия для успеха игр Места для игр.

- •Время для игры.

- •Надзор за играми.

- •Костюм для игр.

- •Подкрепление сил во время игры.

- •Помощь в несчастных случаях.

Шарик с большой и малыми бабами (Пермская губерния).

Вбивают в землю кол, выставляющийся из земли на 1 аршин. К этому колу ставят ребром доску, длиной около сажени, а по концам её, в уровень с нею, вбивают ещё два кола (см. рис.). Средний высокий кол называется большой бабой, низенькие - малыми бабами. На большую бабу кладут шарик. Вокруг доски с колышками обводят чертой на земле круг (см. рис.) После того игроки, становясь у доски, начинают бросать свои палки, обыкновенные битки с носка вперёд: чья палка ляжет ближе, тому водить в поле, а чья палка ляжет дальше, тому называться маткой. Обязанность её состоит в наблюдении за игрой и накладывании шарика на бабу после того, как он сбит. Остальные игроки становятся на некотором, условном расстоянии от доски и по очереди, смотря по тому, в каком порядке ложились палки при бросании, начиная с более дальней палки, бьют в шарик своими палками. Если кто дал промах, то водящий тотчас же отбрасывает палку такого игрока подальше от места её падения, а сам он пока остаётся на месте со своими товарищами. Затем бьёт другой, третий и т. д., и если кто-нибудь из них опять не собьёт шара с бабы, то водящий поступает с их палками так же, как и с палкой первого, наоборот, если кому-нибудь удастся сбить шар с бабы и ещё лучше, если на далёкое расстояние, тогда все, у коих брошены палки, бегут за ними, и, схватив их, спешат бросить ими в доску. Это значит «зачураться». В это же время, когда игроки бегут за палками, водящий спешит схватить шар и бросит им в доску раньше кого-нибудь из игроков. Если это случится, тогда водящий делается маткой, а водящим - запоздавший бросить свою палку в доску. Случается, однако, в игре и так, что все перебросают свои палки в шарик и никто не попадёт в него. Тогда матка берёт с бабы шар и, отсчитав от неё три шага, с этого места намечается в палку последнего, бившего шар. Если мета будет удачна, то владельцу этой палки и водить, если же нет, то водящий и владелец упомянутой палки стараются схватить первый - шар, второй - свою палку, а потом спешат один раньше другого бросить в доску шар или палку, то есть «зачураться». Кто из них раньше успеет «зачураться», тот становится маткой, а другой - водящим. При игре случается иногда и так, что брошенная палка попадает не в шар, а в доску, причём шар только что упадёт и остаётся в кругу, не выкатываясь за черту. После такого удара игрок делается водящим, а водящий - маткой. Если после подобного удара шар остановится на черте, тогда неудачно бившего подводят к черте, кто-либо закрывает ему ладонью глаза и в этом положении заставляют его выбивать шар за черту. Выбив шар, он старается скорее схватить палку и «зачураться», то есть ударить палкой в доску. Водящий тоже старается «зачураться» поднятым им шаром. Кто ранее «зачурается», тот делается маткой, а опоздавший идёт водить.

Игры с палками и деревяшками

Чиж.

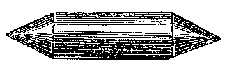

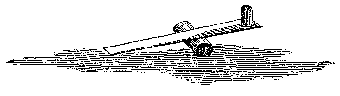

Рис.1.

Чиж.

Сначала

делают ровную, гладкую палочку, толщиной

в небольшой палец руки, длиною 4-5 вершков

(см. рис. 1). Концы этой палочки заостряют

на полвершка, но не очень остро, чтобы

при ударе другой палкой, побольше, эти

концы не отламывались, заостряют большей

частью оба конца, но иногда один и притом

конусообразно, наподобие заострённого

карандаша, или срезав только с одной

стороны наискось (см. рис. 2). Эта палочка

в большинстве местностей называется

чижом.

Рис.1.

Чиж.

Сначала

делают ровную, гладкую палочку, толщиной

в небольшой палец руки, длиною 4-5 вершков

(см. рис. 1). Концы этой палочки заостряют

на полвершка, но не очень остро, чтобы

при ударе другой палкой, побольше, эти

концы не отламывались, заостряют большей

частью оба конца, но иногда один и притом

конусообразно, наподобие заострённого

карандаша, или срезав только с одной

стороны наискось (см. рис. 2). Эта палочка

в большинстве местностей называется

чижом.

Рис.2.

Чиж.

Затем

делают другую палочку, несколько потолще

чижа и, по крайней мере, в 3-4 раза длиннее

его, следовательно, около 1-1,5 аршин

длины. Эта палочка предназначается для

битья по чижу. После того на ровном,

открытом месте обводят чертой круг или

четырёхугольник с поперечником около

1-2 аршин. Этому месту дают название

«город», «кон», «дук». Иногда же вместо

того просто вырывают только небольшую

ямку (лунку) в несколько кубических

вершков. Затем назначают поле, то есть

такое место, куда и в каком направлении

следует бить по чижу из города, или ямки

палкой. Игра ведётся между двумя лицами

или между двумя партиями. Если она

ведётся между двумя лицами, что чаще

всего встречается, то производится так:

сначала игроки бросают жребий, обыкновенно

на палке: кому бить по чижу и кому водить,

или идти в поле? Бить по чижу обыкновенно

достаётся тому, чья рука при жеребьёвке

оказалась выше, после чего другому,

очевидно, волей-неволей приходится

водить.

Рис.2.

Чиж.

Затем

делают другую палочку, несколько потолще

чижа и, по крайней мере, в 3-4 раза длиннее

его, следовательно, около 1-1,5 аршин

длины. Эта палочка предназначается для

битья по чижу. После того на ровном,

открытом месте обводят чертой круг или

четырёхугольник с поперечником около

1-2 аршин. Этому месту дают название

«город», «кон», «дук». Иногда же вместо

того просто вырывают только небольшую

ямку (лунку) в несколько кубических

вершков. Затем назначают поле, то есть

такое место, куда и в каком направлении

следует бить по чижу из города, или ямки

палкой. Игра ведётся между двумя лицами

или между двумя партиями. Если она

ведётся между двумя лицами, что чаще

всего встречается, то производится так:

сначала игроки бросают жребий, обыкновенно

на палке: кому бить по чижу и кому водить,

или идти в поле? Бить по чижу обыкновенно

достаётся тому, чья рука при жеребьёвке

оказалась выше, после чего другому,

очевидно, волей-неволей приходится

водить.

Далее игроки уговариваются: сколько удачных ударов («очков», «палок», «чиков», «рук») следует сделать по чижу, чтобы считать игру законченной и выигранной. При двух игроках количество это назначается довольно большое, а именно от 10 до 100 и даже более. Затем бьющий берёт чижа, кладёт его посредине круга или четырёхугольника, притом иногда так, чтобы один конец его был приподнят, для чего кладут под передний конец его маленькую подкладочку, состоящую из щепочки, плоского камушка, небольшого черепка и т. п., или же иногда передним концом кладут чиж над маленькой лункой. После того игрок слегка ударяет по переднему концу чижа, обращённому в поле, и говорит «раз». От этого удара чиж подскакивает вверх, повёртывается несколько раз вокруг себя, а бьющий в это время старается, если можно, ещё раз или два ударить по нему, приговаривая при каждом из следующих ударов «два», «три» и т. д. Эти удары по чижу называются «бить сторона на сторону» и обыкновенно каждый из них считается здесь за два. Кроме того, бьющий старается, чтобы чиж как можно дальше отлетел от города в поле. Если ему это удаётся, то чиж иногда, действительно, очень далеко отскакивает от города, иногда же, наоборот, ложится чрезвычайно близко. После удара по чижу водящий в поле, прежде всего, старается поймать летящего чижа руками и, если это ему удаётся, то он беспрекословно идёт к городу и начинает сам бить по чижу, между тем как бивший прежде идёт ловить чижа. Однако ловля чижа руками, вообще говоря, не всегда безопасна, так как иногда может сопровождаться серьёзными повреждениями, особенно если чиж воткнётся в руку каким-либо своим острым концом. Но если после удара по чижу водящему не удалось словить чижа, тогда он поднимает его с земли и с того места, где он упал, уже старается бросить его прямо в город. Если чиж лёг близко к городу, то его действительно нетрудно словить руками. Но бывает и так, что чиж отлетел очень далеко, а черты круга с этого места хорошо не видно, тогда водящий просит игрока показать ему круг. Игрок концом палки показывает круг, а водящий бросает чижа по этому направлению. Если при этом бросании чиж так или иначе попадает в город, то прежде бивший идёт в поле водить, а водящий идёт к городу бить по чижу.

В некоторых местностях есть ещё такой обычай, что при бросании водящим чижа в город бьющий имеет право отбить его прочь. В этом случае ловкость бросания и ловкость отбрасывания получают весьма важное значение, независимо от дальности или близости к городу упавшего чижа. Но если, несмотря на все эти препятствия, чиж наконец-то всё-таки угодил в город, то это называется «отсариванием» чижа, вследствие чего сделавший это с криком «отсорил!» спешит к кону бить по чижу, а товарищ его идёт в поле. Если, наоборот, стоящему у города удастся палкой отшибить чижа прочь, тогда он обыкновенно начинает измерять палкой то пространство, на которое чиж отлетел от города, и если при этом окажется, что чиж сразу отлетел на условное количество палок, тогда игра считается сразу законченной. Но если чиж не улетел на такое большое расстояние, то количество измеренных палок только присоединяется к счёту бьющего и затем он продолжает бить по чижу до промаха, до двух, до трёх промахов, смотря по условию, или же до такого неудачного удара, после которого чиж не вышел даже из города. Иногда бьющему предоставляется ещё сокращённый способ возможно скорее набить условное количество палок, состоящий в том, что ему, например, предоставляется право «завирать клин», то есть поднявши чижа, ловким манером обернуть его кругом конца палки, подбросив его чуть-чуть вверх, а затем уже и отбить. Такой «клин» считается за три палки, или за три очка.

В Курской губернии существуют ещё правила такого рода: если водящий, бросая клеп (местное название, соответствующее чижу), не попадает им в круг, то игрок смотрит, далеко ли этот клеп упал от круга? Если не более, как на длину той палки, на которой он бьёт по клепу, то вновь бьёт по нему только один раз, а если более, то бьёт несколько раз, смотря по расстоянию от круга. Если игроку пришлось ударить только один раз и от этого удара клеп сделал скачок длиной, например, на 20-30 его палок, или более, тогда игрок говорит, что по его расчёту он сделал столько-то палок. Водящий, сообразуясь со сказанным количеством, соглашается или не соглашается. Если соглашается, то означенное количество считается наигранным на него и после того игрок снова бьёт по клепу из круга. Если водящий, бросая клеп в круг, не добросил до него, или перебросил через него более, чем длиной на одну палку, тогда игрок имеет право бить по клепу три раза, гоняя его палкой с места на место и отгоняя его возможно дальше от круга. После последнего удара игрок рассчитывает количество палок, которое можно было бы намерить от места последнего падения клепа и в этом смысле передаёт свои соображения водящему. Если он соглашается, то игрок опять идёт к кругу и снова бьёт оттуда клеп. Если же не соглашается, тогда игрок начинает вымерять спорное расстояние своей палкой, причём если действительно не намерит столько, сколько сказал, то теряет право как на дальнейшее битьё по клепу, так и на причитывание в самом деле сделанных палок на водящего. Наоборот, если при измерении окажется лишнее расстояние, то, намеривши палкой то количество, которое заявлено, остальное до круга игрок измеряет уже не палкой, а клепом, и всё это количество теперь насчитывается на водящего. При битье по клепу вне круга могут быть ещё такие случаи: если игрок сделал промах по клепу, в том случае, когда он получил право бить по нему один раз, вследствие недобрасывания водящим клепа в круг на одну палку, то после этого промаха он уже теряет право бить по клеп ещё раз сряду. Вследствие же недобрасывания водящим клепа в круг более, чем на палку, игроку дозволяется сделать три промаха, причём после последнего право на дальнейшее битьё тоже теряется, но если из трёх раз он попадёт хоть один и при этом отобьёт клеп хоть на четверть палки, то право вновь бить по клепу не теряет. Если какаялибо удача позволяет когда-нибудь стать у города водящему, то, в случае удачных ударов, он, прежде всего, сбивает ими со счёта очки, которые оказались прежде набитыми на него его предшественником, а потом уже он старается и сам поскорее добить условное количество очков. Таким образом, игра продолжается до тех пор, пока один или оба игрока не сделают условленного количества очков. Если случится так, что один из играющих далеко отстанет от своего товарища, то последний иногда даёт ему льготу, состоящую в том, что дозволяется сразу добавить условное количество ударов, или же, кроме того, не считаются ему ещё два-три промаха. Если и после всех этих льгот выигрыш всё-таки останется за первым, тогда проигравшему следует наказание, состоящее, например, в том, что выигравший бросает чижа в сторону от круга, а проигравший скачет отсюда на одной ноге до места его падения и обратно. Иногда наказание изменяется таким образом: виновный, доскакав на одной ноге от города до места падения чижа, обязывается отсюда бросать чижа в город и, если попадёт, то прыгает обратно уже на двух ногах, а если не попадёт, то скачет опять на одной ноге.

Чиж с матками

(Вятская, Курская, Астраханская губернии).

Иногда играют в чижа сразу несколько человек. В таком случае игроки сначала выбирают из среды себя двух маток, которые меряются на палках: чья рука из них окажется наверху, тому быть старшей маткой, чья рука будет второю, тому быть младшей маткой. Затем остальные игроки разделяются по жребию (большей частью по угадыванию названий) между матками на две равные половины. После того уговариваются, сколько очков набивать одной партии на другую для выигрыша, затем чертят круг, в который кладут чижа, как в предыдущей игре, и около него ставится старшая матка со своими детьми, а младшая уходит со своими детьми в поле ловить чижа. Старшая матка распоряжается, кому начинать, кому потом бить чижа и т. д. Большей частью, впрочем, она начинает сама, причём ударив по концу чижа и подняв его таким образом с земли, она старается потом ещё несколько раз подбить его ещё к черте. Когда чиж упал в поле, то поднявший его из второй партии старается с этого места бросить (угодить) его в круг. Если ему это удастся, то вся младшая партия делается старшей и становится у круга, а стоявшая у него до сих пор идёт в поле. Теперь вторая партия начинает таким образом набивать, или отбивать себе достаточное количество ударов по чижу, пока из водящей партии опять кто-нибудь не угодит попасть чижом в круг. Которая партия набьёт себе больше ударов, та считается выигравшею. При игре партиями, в сущности, наблюдаются те же условия, как и при игре вдвоём, лишь с небольшими изменениями, а именно: а) неблагоприятными ударами здесь называются также, во-первых, прямые промахи, а во-вторых, такие, после которых чиж попал в город вместо поля, или вовсе не поднялся с места. Однако, после всех таких одиночных неудач на играющей партии не лежит обязанность тотчас же меняться ролями с водящей, но она страдает в таких случаях лишь тем, что удары неудачников или совсем не считаются, или же они отсчитываются в виде проигрыша в пользу водящих, б) безусловно неудачными ударами для всей партии считаются лишь такие, когда все игроки дали промахи или не могли поднять чижа из города.

В некоторых местностях Астраханской губернии существует ещё такой обычай: если партия, которой пришлось по жребию поднимать чижа, сделает свои очки прежде, чем очередь дошла до последнего игрока, тогда очередной вышибатель старается ударить чижа так, чтобы он упал в поле в заранее приготовленную для этого «нору», то есть ямку или круг, и если вышибатель не попадёт, то права считаются равными и тогда снова бросается жребий для определения, кому следует стоять у города, и кому водить. Если же он попадёт, то права игры, вопервых, сохраняются за прежней партией, а во-вторых, водящая партия терпит наказание, подобное тому, как об этом упомянуто было выше, при игре вдвоём, лишь с тем различием, что здесь одинаковым образом наказывается не один, а все члены виновной партии.

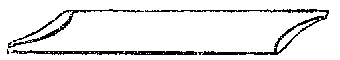

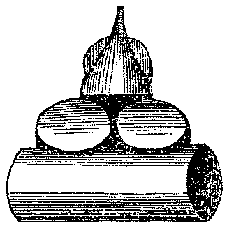

Клин с бабой. Сошка.

Играет

произвольное число детей. Перед началом

делятся на партии и затем меряются на

палке, какой партии начинать. Потом

встремляют (вбивают) в землю «рогульку»,

«рогатку», «бабу», то есть палку с

расщепом вверху (см. рис. 3), в который

вставляют стоймя или кладут плашмя

клин, или палочку (сошку), приблизительно

с четверть, или пядь длины. Делают

небольшой круг, около аршина в поперечнике,

вокруг рогульки, называемый городом, и

затем бьющие с палками в руках идут к

городу, или бабе, а водящие со своими

палками - в противоположную сторону -

так называемое поле. Когда один из бьющей

партии ударит по колу или прямо по клину,

то последний летит по направлению к

партии, стоящей в поле, которая должна

его при этом «очмарить», то есть, махая

своими палками, ударить им по клину так,

чтобы он полетел обратно. Если это

удастся ей сделать, тогда она идёт на

место «очмарившей».

Рис.3.

Сошка.

Если же полевой партии не

удалось «очмарить» клина, тогда кто-нибудь

из неё старается бросить клин в круг, а

игроки бьющей партии в это время держат

свои палки над кругом, не допуская клин

в круг и отбивая его своими палками.

Если, однако, это удалось, то измеряют

палками пространство от круга до того

места, где клин упал, и это количество

палок насчитывают на другую партию.

Если же клин будет вброшен в круг, то

производивший удар лишается права снова

бить клин и бьёт уже другой товарищ по

его партии и, смотря по удаче игры,

нагоняет и присчитывает палки на другую

партию, или же сам лишается права на

дальнейшее битьё по клину. Сущность

игры состоит в том, чтобы возможно

наибольшее количество палок нагнать

на соперничающую партию. Когда отобьются

все одной партии, тогда бьёт другая

партия, стараясь, в свою очередь, не

только согнать уже нагнанные палки, но

наоборот, даже нагнать их ещё на прежде

бившую партию. Когда отобьются все этой

партии, игра заканчивается и виновная

партия несёт то или другое наказание,

смотря по условию.

Рис.3.

Сошка.

Если же полевой партии не

удалось «очмарить» клина, тогда кто-нибудь

из неё старается бросить клин в круг, а

игроки бьющей партии в это время держат

свои палки над кругом, не допуская клин

в круг и отбивая его своими палками.

Если, однако, это удалось, то измеряют

палками пространство от круга до того

места, где клин упал, и это количество

палок насчитывают на другую партию.

Если же клин будет вброшен в круг, то

производивший удар лишается права снова

бить клин и бьёт уже другой товарищ по

его партии и, смотря по удаче игры,

нагоняет и присчитывает палки на другую

партию, или же сам лишается права на

дальнейшее битьё по клину. Сущность

игры состоит в том, чтобы возможно

наибольшее количество палок нагнать

на соперничающую партию. Когда отобьются

все одной партии, тогда бьёт другая

партия, стараясь, в свою очередь, не

только согнать уже нагнанные палки, но

наоборот, даже нагнать их ещё на прежде

бившую партию. Когда отобьются все этой

партии, игра заканчивается и виновная

партия несёт то или другое наказание,

смотря по условию.

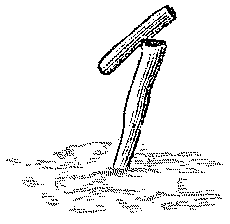

Муха. Птичка.

Вбивают в

землю кол, аршина полтора длиной, так

чтобы одна его половина ушла в землю, а

другая, выдающаяся над землёю, была

несколько наклонена в сторону и именно

вперёд от игроков. Вокруг этого кола

обводят круг. Затем из небольшой палочки,

длиной вершка в два, делают «муху» с

зазубриной в виде небольшого крючка,

посредине которого можно было бы

повестить «муху» на кол (см. рис. 4). В

некоторых местностях Вятской губернии

этой палочке придают форму птички,

откуда и название самой игры -

«птичка».

Рис.4.

Муха.

Потом игроки канаются, кому

водить. Тот, кому досталось водить, берёт

«муху» и вешает её на кол с задней

стороны. Чтобы «муха» лучше держалась

на колу, конец задней стороны кола

несколько стёсывается. Остальные

играющие, шагах в 15-20 от кола, вырывают

себе по ямке, в таком расстоянии одна

от другой, чтобы не мешать друг другу

при бросании палок, которыми каждый из

них предварительно запасается, и потом,

став одной ногой в ямку, бросает в кол

с целью сбить с него «муху».

Когда

«муха» слетит на далёкое расстояние,

то ударивший бежит в поле за своей палкой

и спешит возвратиться в свою лунку.

Водящий в то же время бежит за «мухой»,

спешит посадить её на кол, а затем, если

бивший в этот раз ещё не возвратился на

своё место, то делает попытку занять

его место, после чего прозевавший

становится водящим. Но если перебежка

бившего совершилась благополучно, или

он не решится бежать, будучи не уверен,

что благополучно сбегает за своей

палкой, то начинает бить другой, третий

и т. д. Когда все побросают палки и ни

один не решится взять свою, тогда

выступает на сцену «выручало», обыкновенно

специально выбираемый для этой игры из

лучших игроков и стоящий во время игры

где-нибудь в стороне, чтобы не мешать

другим, если всё идёт хорошо и успешно.

«Выручало» подходит к колу на расстояние

вдвое меньше против игроков и старается

бить так сильно, чтобы «муха» отлетела

как можно дальше, и чтобы в это время

все игроки свободно могли возвратиться

со своими палками из поля в свои лунки.

Водящий по-прежнему старается возможно

скорее схватить «муху», а ловкость

водящих иногда простирается до того,

что они ловят «муху» на лету - тотчас же

пытаются повесить её на кол или даже

вбросить в круг и затем по праву занять

остающуюся свободную лунку. Если

чья-нибудь палка в этой игре во время

битья останется в кругу, то водящий

берёт её и бросает со всей силой, как

можно дальше от кола по тому направлению,

по которому летает «муха». Поэтому нужно

стараться бить так сильно, чтобы этого

не случалось.

Рис.4.

Муха.

Потом игроки канаются, кому

водить. Тот, кому досталось водить, берёт

«муху» и вешает её на кол с задней

стороны. Чтобы «муха» лучше держалась

на колу, конец задней стороны кола

несколько стёсывается. Остальные

играющие, шагах в 15-20 от кола, вырывают

себе по ямке, в таком расстоянии одна

от другой, чтобы не мешать друг другу

при бросании палок, которыми каждый из

них предварительно запасается, и потом,

став одной ногой в ямку, бросает в кол

с целью сбить с него «муху».

Когда

«муха» слетит на далёкое расстояние,

то ударивший бежит в поле за своей палкой

и спешит возвратиться в свою лунку.

Водящий в то же время бежит за «мухой»,

спешит посадить её на кол, а затем, если

бивший в этот раз ещё не возвратился на

своё место, то делает попытку занять

его место, после чего прозевавший

становится водящим. Но если перебежка

бившего совершилась благополучно, или

он не решится бежать, будучи не уверен,

что благополучно сбегает за своей

палкой, то начинает бить другой, третий

и т. д. Когда все побросают палки и ни

один не решится взять свою, тогда

выступает на сцену «выручало», обыкновенно

специально выбираемый для этой игры из

лучших игроков и стоящий во время игры

где-нибудь в стороне, чтобы не мешать

другим, если всё идёт хорошо и успешно.

«Выручало» подходит к колу на расстояние

вдвое меньше против игроков и старается

бить так сильно, чтобы «муха» отлетела

как можно дальше, и чтобы в это время

все игроки свободно могли возвратиться

со своими палками из поля в свои лунки.

Водящий по-прежнему старается возможно

скорее схватить «муху», а ловкость

водящих иногда простирается до того,

что они ловят «муху» на лету - тотчас же

пытаются повесить её на кол или даже

вбросить в круг и затем по праву занять

остающуюся свободную лунку. Если

чья-нибудь палка в этой игре во время

битья останется в кругу, то водящий

берёт её и бросает со всей силой, как

можно дальше от кола по тому направлению,

по которому летает «муха». Поэтому нужно

стараться бить так сильно, чтобы этого

не случалось.

Джюль

(Вятская губерния).

Вколачивают

в землю кол, толщиной в полвершка, чтобы

он выставлялся из земли на четверть

аршина. На этот кол кладут узенькую

дощечку в четверть аршина длиной. На

один конец дощечки кладут джюль,

представляющий из себя деревянный конус

в вершок длиной (см. рис.5), а по другому

ударяют палкой. Вокруг кола, кроме того,

проводят черту (круг) радиусом в сажень.

Затем игроки бросают жребий - кому

достанется бить по дощечке. Тот, кому

это досталось, идёт в круг к джюлю, а

остальные идут в поле ловить джюль.

Рис.5.

Джюль.

Бьющий ударяет по свободному

концу дощечки, отчего джюль взлетает

вверх и направляется в поле, где игроки

бросаются ловить его и кто поймает, тот

бросает им в круг, стараясь при этом

попасть в кол. Если бросавший попадёт

джюлем в кол, то идёт в круг бить, а бьющий

идёт в поле ловить джюль. Если же бросавший

не попадает в кол, то бьющий по-прежнему

остаётся в круге бить по дощечке. Если

бьющий ударит по свободному концу

дощечки так, что джюль, слетев с места,

не вылетит из круга, то в кругу никто не

имеет права его ловить и сам бьющий

снова ставит его как следует на дощечку

и бьёт снова.

Рис.5.

Джюль.

Бьющий ударяет по свободному

концу дощечки, отчего джюль взлетает

вверх и направляется в поле, где игроки

бросаются ловить его и кто поймает, тот

бросает им в круг, стараясь при этом

попасть в кол. Если бросавший попадёт

джюлем в кол, то идёт в круг бить, а бьющий

идёт в поле ловить джюль. Если же бросавший

не попадает в кол, то бьющий по-прежнему

остаётся в круге бить по дощечке. Если

бьющий ударит по свободному концу

дощечки так, что джюль, слетев с места,

не вылетит из круга, то в кругу никто не

имеет права его ловить и сам бьющий

снова ставит его как следует на дощечку

и бьёт снова.

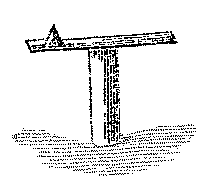

Бабой. В одну рюшку.

Для игры

берётся доска длиной около сажени. Под

один конец её подкладывается довольно

толстая чурка, вследствие чего этот

край доски является несколько приподнятым,

а другой упирается в землю. На приподнятый

край доски становится обыкновенно чушка

или рюха, то есть обрубок дерева, вершка

3-4 длиной и 1,5-2 вершка толщиной. Это

называется бабой (см. рис. 6) В нескольких

саженях от бабы выкапывается маленькая

лунка, на которую игроки с палками -

обыкновенными битами - становятся по

очереди и отсюда бьют ими в бабу, тогда

как один по жребию остаётся возле неё

служить, водить, или «наводить», иначе

говоря, ставить бабу на прежнее место

после того, как кто-либо из игроков

собьёт её с доски. После ударов по бабе

игроки не бегают в поле за палка ми, как

это делается в некоторых других играх,

но остаются на месте возле лунки до тех

пор, пока все пробьют.

Рис.6.

В одну рюшку.

Когда пробьют все, тогда

все тотчас же бросаются в поле за своими

палками, а водящий - за бабой, если она

сбита последним игроком. Затем, возвращаясь

обратно, как игроки, так и водящий

стараются раньше добежать и ударить -

игроки палками, а водящий - бабой по

доске. Если кто-либо из игроков успеет

сделать это раньше водящего, то игра

начинается снова без всяких перемен.

Если же водящий ударит раньше по доске,

то бившие должны тотчас же остановиться,

и с того места, на котором каждого из

них застал удар, они должны попадать

своими палками в бабу, причём может быть

три случая: или попадут все, тогда обязан

водить прежний, или не попадёт только

один, который затем и обязывается водить,

или не попадут несколько игроков, которые

потом между собой должны бросать жребий.

Рис.6.

В одну рюшку.

Когда пробьют все, тогда

все тотчас же бросаются в поле за своими

палками, а водящий - за бабой, если она

сбита последним игроком. Затем, возвращаясь

обратно, как игроки, так и водящий

стараются раньше добежать и ударить -

игроки палками, а водящий - бабой по

доске. Если кто-либо из игроков успеет

сделать это раньше водящего, то игра

начинается снова без всяких перемен.

Если же водящий ударит раньше по доске,

то бившие должны тотчас же остановиться,

и с того места, на котором каждого из

них застал удар, они должны попадать

своими палками в бабу, причём может быть

три случая: или попадут все, тогда обязан

водить прежний, или не попадёт только

один, который затем и обязывается водить,

или не попадут несколько игроков, которые

потом между собой должны бросать жребий.

Рюхи. Чушки. Городки.

Относительно

названия этой игры рюхами или чушками

бытописатели высказывают ту мысль, что

названия эти могли быть даны игре по

некоторому сходству деревянных чурок,

употребляемых в ней, с поросятами,

называемых в иных местах чушками. Кроме

того, в России часто кличут свиней «чух,

чух!» или «рюх, рюх!», подражая тем самым

хрюканью этих животных. Высказанное

предположение тем более вероятно, что

в некоторых местностях Черниговской

губернии эта игра и до сих пор называется

«поросятами».

Городками игра могла

быть названа вследствие практикующихся

в ней очертаний в виде кругов и

четырёхугольников, которые и в других

играх нередко носят то же название.

Перед игрой дети сначала запасаются

деревянными чурками, напиленными из

какого-либо прочного дерева, например,

липы, берёзы и т. п., длиной около четверти

аршина, толщиной 1-1,5-2 вершка. Количество

их бывает различно, смотря по местностям,

а именно от 8 до 50 штук. Запасшись чушками,

игроки устраивают два города, один в

виду другого, на расстоянии 815 сажен или

20-30 шагов, смотря по силам и желанию

игроков. Устройство городов начинается

с того, что чертой обводят по земле два

круга или четырёхугольника. В Олонецкой

губернии, кроме того, по углам

четырёхугольника выкапывают по небольшой

ямке (пятну). На передней черте города

укладывают или устанавливают чушки, но

опять-таки различно, смотря по местностям.

В Вятской, Пермской, Симбирской и других

губерниях чушки укладываются большей

частью таким образом: посредине передней

черты города и вдоль по ней кладётся

плашмя одна чушка. На неё кладут ещё две

следующие лишь одним концом, а другим

они упираются в землю. В ложбину между

этими двумя чушками кладётся четвёртая

так, что нижним концом она упирается

тоже в землю, вследствие чего вверху её

на ниже лежащих чушках остаётся свободное

пространство, на которое становится

чиж, или поп, то есть небольшая чурочка,

конусообразно обтёсанная и сделанная

из того же дерева, что и остальные чушки,

длиной около 2-3 вершков, толщиной при

основании 1-2 вершка (см. рис. 7). В некоторых

местностях той же Вятской губернии,

однако, нередко заменяют этих чижей или

попов пятой чуркой. При этом способе

устройства городов на каждом из них

укладывается от 4 до 5 чушек: в первом

случае с чижами, в втором без чижей.

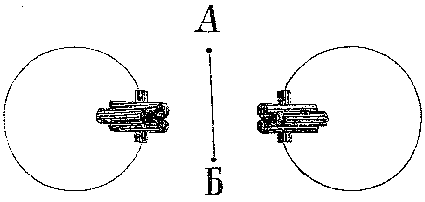

Рис.7.

Расположение рюх.

Общий вид этих

городов следующий (см. рис. 8) - направо

- первый город, налево - второй, в каждом

из них чушки расположены, как означено

на предыдущем рисунке. В некоторых

казацких станицах Терской области чушки

укладываются таким способом: одна чушка

кладётся плашмя, на неё кладут три

концами, а пятая становится на окружности

«на попа», в расстоянии одного аршина

от остальных. В иных местностях чушки

не укладываются в городе, а расставляются

стоймя, притом так, как, например, в

некоторых селениях Вятской губернии,

что четыре становятся по углам, а пятая

посредине. В некоторых местностях

Пермской губернии три чушки ставятся

стоймя на середине передней черты

каждого города, а две кладутся лёжа на

землю по бокам поставленных. В Олонецкой

губернии, если употребляют по 5 чушек

на город, то все они становятся стоймя

на передней черте города, если по 10 штук

на город, то 4 укладываются, как выше

описано, а 6 по бокам грудки, то есть по

3 с каждой стороны; если употребляются

на каждый город по 15-25 штук, то 5 из них

укладываются на передней черте так, как

описано выше, а остальные становятся

по равной части стоймя с той и другой

стороны лежащих.

Рис.7.

Расположение рюх.

Общий вид этих

городов следующий (см. рис. 8) - направо

- первый город, налево - второй, в каждом

из них чушки расположены, как означено

на предыдущем рисунке. В некоторых

казацких станицах Терской области чушки

укладываются таким способом: одна чушка

кладётся плашмя, на неё кладут три

концами, а пятая становится на окружности

«на попа», в расстоянии одного аршина

от остальных. В иных местностях чушки

не укладываются в городе, а расставляются

стоймя, притом так, как, например, в

некоторых селениях Вятской губернии,

что четыре становятся по углам, а пятая

посредине. В некоторых местностях

Пермской губернии три чушки ставятся

стоймя на середине передней черты

каждого города, а две кладутся лёжа на

землю по бокам поставленных. В Олонецкой

губернии, если употребляют по 5 чушек

на город, то все они становятся стоймя

на передней черте города, если по 10 штук

на город, то 4 укладываются, как выше

описано, а 6 по бокам грудки, то есть по

3 с каждой стороны; если употребляются

на каждый город по 15-25 штук, то 5 из них

укладываются на передней черте так, как

описано выше, а остальные становятся

по равной части стоймя с той и другой

стороны лежащих.

Рис.8.

Расположение городков.

Между городами,

как раз посредине между ними, в некоторых

местностях проводят черту (АБ), называемую

в Вятской губернии салом, в Тобольской

- полусалом, в Пермской - полусалием или

полуконом, на который игроки переходят

после тех или других удачных ударов по

городу, как о том будет сказано подробнее

ниже. В других же местах полусалий не

делают, но зато в этих местах битьё по

неприятельскому городу начинается не

с передней черты бьющего города, как

это ведётся в Пермской и Вятской

губерниях, а сначала бьют с задней черты

своего города и потом, в случае удачных

ударов, переходят на переднюю черту, то

есть ближайшую к неприятельском городу

и более удобную для успешных ударов.

Для битья по городкам игроки запасаются

палками - обыкновенными битками, длиной

около аршина. В игре палки даются большей

частью только бьющей стороне, притом,

смотря по условию, по одной на игрока,

по две (большей частью), по три и т.д.

Рис.8.

Расположение городков.

Между городами,

как раз посредине между ними, в некоторых

местностях проводят черту (АБ), называемую

в Вятской губернии салом, в Тобольской

- полусалом, в Пермской - полусалием или

полуконом, на который игроки переходят

после тех или других удачных ударов по

городу, как о том будет сказано подробнее

ниже. В других же местах полусалий не

делают, но зато в этих местах битьё по

неприятельскому городу начинается не

с передней черты бьющего города, как

это ведётся в Пермской и Вятской

губерниях, а сначала бьют с задней черты

своего города и потом, в случае удачных

ударов, переходят на переднюю черту, то

есть ближайшую к неприятельском городу

и более удобную для успешных ударов.

Для битья по городкам игроки запасаются

палками - обыкновенными битками, длиной

около аршина. В игре палки даются большей

частью только бьющей стороне, притом,

смотря по условию, по одной на игрока,

по две (большей частью), по три и т.д.

Иногда играют не артелями, а только двое - один на один, тогда каждый берёт большей частью не по одной, а по нескольку палок. Приготовившись таким образом к игре, принимающие в ней участие делятся теперь на две равные партии с матками, или без маток. Если игра происходит с матками, то из среды играющих сначала выбирают последних, отличающихся наибольшей силой и опытом в игре. Между этими матками все остальные делятся по жребию. Затем матки или партии без маток бросают между собой жребий - какой стороне начинать. Начинающие, или как ещё говорят «зажигающие» неприятельский город идут на ту черту своего города, с которой, по условию, они должны бить, а чтобы удары их битками сразу были возможно удачными, то на «зажиг» обыкновенно назначается матка, если она есть, или в случае отсутствия её, кто-нибудь из более сильных и ловких игроков. Город считается зажжённым тогда, когда как например, принято в Вятской и Пермской губерниях, чиж, употребляемый в этой игре, окажется выбитым из города или за его черту. В тех же местностях, где чижа не употребляют, город считается зажжённым тогда, когда хоть одна чушка вылетит за черту города. Когда город признаётся зажжённым, тогда бьющей партии предоставляется право переходить на полусалие или полукон, а где игра начинается с задней черты, то на переднюю черту. Цель игры та, чтобы возможно скорее выбить все чушки из неприятельского города и именно гораздо прежде, чем противоположная партия успеет сделать то же самое при битье её в свою очередь в городе начинающей стороны. Поэтому игроки во всяком случае стараются метать свои палки возможно вернее, а бить как можно сильнее. Следствием такого заботливого отношения к делу иногда бывает то, что ловкий и сильный игрок даёт такой могучий удар палкой по чушкам, что они все разом вылетают из города. Партия, из которой последовал такой удачный удар, могла бы сразу считаться победителем, если бы противоположной стороне не предоставлялось право отыграться той единственной палкой, которая была брошена в неприятельский лагерь. Отыгрывание состоит в том, что вторая партия старается в свою очередь дать такой удар по враждебному ей городу, чтобы все его чушки также разом вылетели из города. Если это случится, то партии считаются поквитавшимися, если нет, то первая партия признаётся победившей. Иногда случается так, что первая партия выбивает весь город своих противников двумя или тремя палками. Тогда и вторая партия должна отыграться также двумя или тремя палками, иначе будет считаться побеждённой.

Чаще всего бывает так, что от первого удара чушки только рассыпаются в разные стороны по городу. Игрок, разоривший таким образом город, называется «наквасившим», а рассыпанные по городу чушки «сквашенными», или «рюхами» (рухнувшими). В иных же местах раскинутые таким образом по городу чушки называются «лежнями». При описываемом разрушении города могут быть, однако, ещё такие случаи, влекущие за собой особые условия: а) от того или другого удара может выскочить за город чиж или та чушка, которая заменяет его собой в некоторых местностях. После этого выбитые чиж или чушка, во-первых, убираются прочь из города, как вышедшие из игры, во-вторых, бьющая партия переходит вслед за тем на сало (полусало, полукон), или на переднюю черту города с задней - следовательно, переходит во всяком случае на ближайшее к враждебному городу место, а потому более удобное для битья, к которому теперь допускаются уже слабые игроки; б) в тех местностях, в которых не употребляют ни особых чижей, ни заменяющих их чушек, всякая чушка, выбитая из города, даёт право бьющей партии переходить с более отдалённой черты на ближайшую; в) если при ударе в город какая-либо чушка лежит на черте города, то её поднимают, ставят стоймя и называют «попом», в который, очевидно, уже легче бить, чем в лежачие чушки, требующие много умения и ловкости, чтобы выбить их. Когда первая партия побросает все свои палки, а некоторые чушки в противоположном городе остаются ещё не выбитыми за черту, тогда начинает бить вторая партия во враждебный ей лагерь, соблюдая все те условия, которые только что описаны, и стараясь, конечно, выбить из него все чушки возможно меньшим количеством палок, оставляя остальные у себя «заговеться». Если, однако, вторая партия побросает обратно все палки, не добив некоторых чушек из города, то очередь битья снова переходит к первой партии. Таким образом партии бьют по очереди до тех пор, пока та или другая из них не выбьет, наконец, всех чушек из города, в который она бросала свои палки.

После игры побеждённые обыкновенно возят своих победителей на спинах от города до города условленное число раз. Или же, прежде чем возить победителей на спинах, побеждённые устанавливают обычным образом чушки в городах, затем принимают на спины своих победителей и везут до следующего города. Здесь победители слезают с них и кидают палками в отдалённый город, причём если развалят его, то снова садятся на спины побеждённых и едут на них обратно до разваленного города, который между тем побеждённые исправляют. Отсюда опять бьют в противоположный город и, если развалят его, то опять садятся на проигравших и таким образом разъезжают из города в город до тех пор, пока все выигравшие не прометятся в город, то есть, бросая палки, не попадут в него. В Олонецкой губернии после первого проигрыша наказание большей частью не полагается, а оно начинается со второго. После того игра начинается снова и притом большей частью начинает партия выигравшая. При розыгрыше обе партии бросают жребий - которой начинать.

Игры с костями

Игры этого рода не требуют ни особой быстроты, ни силы, ни особенного умения. Для успеха в них нужна только некоторая привычка к глазомеру и маленькая сноровка при бросании, почему игры этого рода обыкновенно доступны для всех возрастов, всех натур и характеров - живых и вялых, подвижных и малоподвижных, а потому в эти игры дети начинают играть иногда чуть ли не с двухлетнего возраста, а заканчивают чуть не взрослыми мужчинами. Вследствие тех же причин игры этого рода уже издавна существовали, равно как и в настоящее время существуют у весьма многих народов. В коренном русском населении для игр этого рода употребляются или кости, выбираемые из нижних конечностей суставов крупного рогатого домашнего скота, а именно коров или быков, или из таковых же суставов мелкого домашнего скота - например овец, свиней, коз и т. д. Кости первого рода употребляются преимущественно в средней полосе России и называются «бабками», «панками». Кости второго рода употребляются больше на юге России в таких местностях, где распространено преимущественно овцеводство и называются «ладышками».

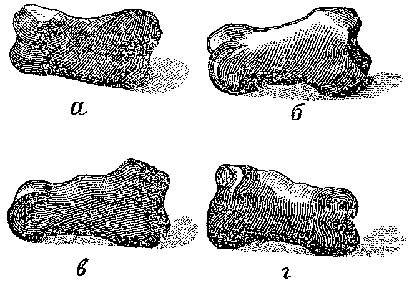

Рис.9.

Бабки.

Игроки в каждой бабке различают

(см. рис. 9) четыре стороны: спинку, брюшко,

правый и левый бок, которым, смотря по

местностям, дают различные названия и

которые в глазах играющих получают

особое значение, причём обращается

внимание, главным образом, на следующее:

а)

если бабка при метании упадёт на боковую,

широкую и плоскую часть (а) - это называется

«плоцка»,

б) если бабка стала

кверху наиболее выпуклой своей частью

(б), спинкой, а вниз брюшком, то это

называется «жох»,

в) если бабка

при метании легла вниз спинкой или

горбом (в), а вверх противоположной

стороной, то есть брюшком, это называется

«никой»,

г) если бабка при метании

легла широким, плоским боком вверх (г),

а противоположной, несколько закруглённой,

боковой стороной вниз, это называется

«бокой», «легой» (Вятская губерния).

Рис.9.

Бабки.

Игроки в каждой бабке различают

(см. рис. 9) четыре стороны: спинку, брюшко,

правый и левый бок, которым, смотря по

местностям, дают различные названия и

которые в глазах играющих получают

особое значение, причём обращается

внимание, главным образом, на следующее:

а)

если бабка при метании упадёт на боковую,

широкую и плоскую часть (а) - это называется

«плоцка»,

б) если бабка стала

кверху наиболее выпуклой своей частью

(б), спинкой, а вниз брюшком, то это

называется «жох»,

в) если бабка

при метании легла вниз спинкой или

горбом (в), а вверх противоположной

стороной, то есть брюшком, это называется

«никой»,

г) если бабка при метании

легла широким, плоским боком вверх (г),

а противоположной, несколько закруглённой,

боковой стороной вниз, это называется

«бокой», «легой» (Вятская губерния).

Для игры в бабки дети обыкновенно собираются или у какой-либо стены, или на открытом месте - дорогах, улицах, площадях и т. д. Большей частью эти игры производятся летом, однако в некоторых местностях они нередко ведутся и зимой, особенно на только что замёрзших ручьях и прудах, по гладкому льду. Бабки в играх или ставятся, или бросаются. Если ставятся, то или каждая поодиночке, притом раздельно одна от другой, или плотно, сплошной ниткой, или они ставятся отдельными парами, называемыми в таком случае «гнездом», расставляемыми, в свою очередь, на большем или меньшем расстоянии одно от другого. Кроме того, бабки ставятся или в одну линию, в один ряд, или гуськом, колонкой, одна бабка, или одна пара позади другой. Линия, занимаемая бабками, нередко обозначается чертой, называемой коном. Неподалеку от кона иногда проводят ещё черту, с которой бьют в кон - эта черта чаще всего называется «салом». Когда бабки поставлены на кон так или иначе, игроки начинают бросать жребий от кона, или от сала, чтобы определить, кому прежде бить в кон, кому потом. Этот жребий на языке играющих обозначается словом «гнаться». Бабка, назначаемая для битья в кон, выбирается из наиболее крупных и получает название «битка». Иногда, по крайней мере для некоторых игр, битки для большей тяжести наливаются ещё оловом или свинцом, просверливая предварительно для этого дырочку с боков или снизу внутрь пустого пространства бабки. Битки такого рода называются уже «свинчатками». Иногда битки насыпаются песком, иногда их льют из какого-нибудь металла, например, олова, свинца, чаще всего, покупают готовыми на литейных заводах, вылитыми из чугуна и в таком случае называемыми «чугунками». Здесь следует, однако, заметить, что хороший игрок никогда не будет бить ни свинчаткой, ни чугункой, зная по опыту, что такие битки вследствие своего тяжёлого полёта редко могут сбить более 3-4 пар, тогда как простой хорошей биткой хороший игрок может сбить гораздо больше. Кроме того, такие битки сильно портят простые бабки, а при битьё представляют иногда опасность повреждения для других неосторожных игроков, подходящих близко к кону. Ввиду всех этих неудобств свинчатки и чугунки вообще распространены не особенно значительно и держатся большей частью для щегольства, или как своего рода курьёз, в ряду остальных бабок некоторых игроков. В некоторых играх для битья в бабки употребляют железные плитки.

Об стенку. В пристенок.

Играют только двое. У каждого по несколько бабок. Для игры выбирают место возле стены, ворот, забора и т. п. Один подходит к стене и на высоте около аршина бросает в неё бабку. Другой бросает свою бабку так, чтобы она, отразившись, ударилась в лежащую, или по крайней мере, легла так близко, чтобы расстояние между ними можно было измерить пядью, то есть мерой, образуемой между растянутыми концами указательного и большого пальцев, когда последние вытянуты в противоположных направлениях. Если бросивший вторую бабку выполнит хоть одно из этих условий, то он выигрывает бабку своего товарища и в следующий раз бросает бабку первый, а за ним бросает его товарищ, стараясь выполнить те же условия. Но если бабка, брошенная вторым игроком, ляжет от бабки первого далее, чем на пядь, то первый берёт с земли свою бабку и бросает ею в стенку, стараясь опять-таки выполнить одно из упомянутых условий.

Умор. В догонку

(Астраханская губерния).

Один бросает на землю бабку, другой бьёт её своим битком со своего места; если попадёт, берёт её себе, если нет - оставляет свою бабку на месте, а в неё начинает бить со своего места уже первый мальчик. Если играют несколько, то после второго в бабку бьёт третий, после третьего - четвёртый и т. д., пока не попадут, и уже после всех в бабку последнего бросает первый. Каждый при удачном бросании обыкновенно кричит «Уморил!».

Плоцки.

Ставят бабки гнёздами, вершках в двух одно от другого, в одну линию, которая называется коном. Каждый из играющих может ставить по одному, по два, по три гнезда и, соответственно количеству их считается играющим на одной, на двух, на трёх битках и т.д. Потом игроки начинают гнаться от кона, то есть бросать битки в противоположную сторону от кона на небольшое расстояние, стараясь при том положить её плоцкой, то есть правым, плоским боком вниз. Однако при этом бросании далеко на все битки ложатся плоцкой, многие из них ложатся и «лежой» и т. д. После того игроки начинают бить своими битками с тех мест, где они легли, начиная прежде всего с плоцек и при этом наиболее отдалённых от кона, затем постепенно доходят и до ближайших. После того начинают бить «ники», начиная также прежде всего с отдалённых и кончая близкими к кону. В некоторых местностях «ники» обязываются бить в кон даже левой рукой. Кто сколько пар выбьет при этой игре, тот столько и берёт их себе. Когда все побросают битки, а на кону останется не сшибленным более двух гнёзд, тогда говорят «добив», и затем начинают снова играть «из-за этих». Когда же на кону останется очень мало гнёзд, например, одно, тогда иногда говорят «пристав», после чего все игроки вновь начинают приставлять к кону по такому количеству гнёзд, на какое количество биток они желают гнаться, и игра снова возобновляется в прежнем порядке.

Гонками. Загонами.

Бабки ставят на кон так же, как и в предыдущей игре. Потом игроки начинают гнаться от кона и притом сначала те, которые играют на трёх битках, потом на двух, и, наконец, на одной. Самая гонка производится таким образом: один становится ногой у самого кона, показывая тем, что он намерен отсюда бить своей биткой. Другой игрок приставляет свою ногу к ноге товарища подальше от кона, первый переступает ещё дальше, второй ещё дальше до тех пор, пока, наконец, кто-либо из гонщиков не увидел, что для него нельзя более намечать места, с которого можно было бы рассчитывать удачно попадать в кон. Тогда он перестаёт гнаться, а тот, за кем осталось более удалённое место, отмечает его чертой и имеет право бить с него раньше других, как с более отдалённого. Однако, помимо соперника, может выискаться кто-нибудь ещё из среды играющих для того, чтобы погнаться ещё дальше от кона и т. д. Словом, гонка идёт до тех пор, пока все игроки изберут для себя, так сказать, сами, по силам, места, с которых признают возможным не без успеха бить в кон. После того каждый становится около своего места и бьёт с него в пришедшую очередь. В некоторых местах гонка эта устраивается ещё проще. Каждый из игроков намечает себе место, откуда он может бить. Некоторые из них, однако, иногда не желают уступить своего первенства в битье кому-либо другому, поэтому, увидав, что кто-нибудь стал дальше их, переменяют своё ближнее место на более отдалённое и т. д. до тех пор, пока, наконец, не устанавливается тот или другой порядок в битье.

С салкой.

Каждый играющий ставит на кон по две бабки. На кон кладут бабки спинками кверху в одну непрерывную прямую линию. Играющие становятся возле кона и бросают через него вдоль свои битки. От тех мест, на которые они упали, игроки начинают бить в кон, соблюдая очередь в том порядке, в каком упали битки, начиная с наиболее отдалённых. Если бабки оказались выбитыми с кона прежде, чем миновала очередь последнего, то игра начинается снова. Но если пробили уже все, кроме последнего, а на кону остаются ещё бабки, иногда даже немало, то первому, бившему перед тем, как бить последнему, предоставляется право, если он хочет им воспользоваться, ставить на кон ещё бабку, которая называется «салкой». Этой салкой первый, таким образом, покупает себе право ещё до окончания игры бить тотчас после последнего. Если последний выбьет все бабки, игра начинается снова. Если же после него останется ещё хоть несколько бабок, то первый бьёт в них с любого расстояния. Перед тем, как бить первому, следующий за ним по очереди может поставить на кон свою «салку», чтобы тоже воспользоваться правом битья после первого и т. д. так игра идёт до тех пор, пока не останется на кону ни одной бабки. Если же перед тем, как бить последнему, первый не поставит на кон салки, то последний имеет право взять без боя все оставшиеся на кону бабки.

![]() Рис.10.

Гнёздами.

Рис.10.

Гнёздами.

Гнёздами.

Каждый из играющих ставит на кон по две бабки, которые, например, в Астраханской губернии, ставят стоймя, по паре в ряд, как показывает рис. 10, или по примеру Вятской губернии, ставят их стоймя же, но в две параллельные линии на некотором расстоянии одна от другой, а именно приблизительно на четверть аршина, как показано на рис. 11. Бабки бросают, а потом бьют в кон так же, как в простой салке, но только вдоль кона, как показывают стрелки. Салят здесь, то есть берут после удачного битья, не по одной бабке, а по паре.

![]() Рис.11.

Рис.11.

В плиту.

Бабки ставят гнёздами, одно сзади другого, следовательно, гуськом или колонкой. В начале кона они ставятся на расстоянии 1-1,5 вершка, потом всё ближе и теснее, а последняя совсем вплотную, одно гнездо к другому, причём хвост кона несколько загибается в виде крючка. На кон ставят по нескольку пар, и за поставленную пару хозяин имеет право пробить в кон один раз железной плитой. Плиты делаются или круглыми, или продолговатыми, или восьмиугольной формы, вершка три в поперечнике, полвершка в толщину и с очень гладко отшлифованной нижней стороной, которой предполагается пускать плиту по земле, как бы несколько скользя, и тем сшибать с кона попадающиеся на пути бабки. Иные игроки ставят в этой игре по 5-6 пар, а участвующих в ней собирается до 10 человек, поэтому кон иногда вытягивается очень длинным рядом. В том или другом расстоянии от него проводится черта, ближе к которой не дозволяется бить в кон. От этой черты, обыкновенно, начинается гонка игроков ногами. Один из них, большей частью из тех, кто поставил на кон больше гнёзд, ставит на черту свои ноги и тем самым вызывает желающих с ним состязаться. Кто-нибудь другой ставит свою ногу дальше его, первый переступает её, и таким образом гонка идёт до тех пор, пока уже более не оказывается охотников оспаривать место, с которого имеет намерение бить плитой в кон последний в гонке. Самыми смелыми гонщиками в первый раз в этой гонке являются те, кто больше других поставил бабок на кон, так как они торопятся воспользоваться для своей выгоды большим коном, в случае же неудачи они имеют в своём распоряжении ещё несколько других биток, которыми они могут ещё поправить свои первые неудачи. После того, как пробьёт первый, вступает на черту другой и гонит с кем-нибудь опять таким же образом. Все, что сшибет тот или другой игрок, получивший право битья в кон, делается его собственностью. Самые же гонки и следующие за ними удары по кону плитами продолжаются до тех пор, пока или все бабки на кону будут сшиблены, или же все пробьют по разу, а бабок ещё много остаётся на кону. В последнем случае гонка начинается на тех же основаниях, как и в прежние разы.

В тройки.

Играют двое. Один, по жребию или уговору, ставит свои бабки, а другой бьёт их. Ставятся при этом на кон три бабки в виде треугольника на расстоянии 1-1,5 вершка одна от другой, как показывает рис. 12. Верхушка треугольника смотрит в ту сторону, откуда бьют. Место, с которого должен бить игрок, отмеривает ставящий бабки. В этом случае он поступает так: сначала от верхушки треугольника он отмеривает три ступни (три лапы, как говорят в Вятской губернии), ставя пятку одной ноги к пальцам другой и т. д. Потом от конца третьей ступни делает один шаг вперёд, отмечает это место чертой и с него другой игрок должен бить в бабки своей биткой без пришага. Если бьющий даёт промах, то биток, который он бросил, переходит в собственность поставившего. Если бьющий собьёт одну из трёх поставленных бабок, то берёт её себе. Если он собьёт две сразу, то платит ставильщику своих две бабки. Если же собьёт все три сразу, то берёт их себе и игра кончается. Словом, если собьёт нечётное число, то берёт себе, если чётное, то столько же отдаёт ставильщику. В следующей игре очередь для установки и битья меняется.

![]() Рис.12.

Тройки.

Рис.12.

Тройки.

В пятёрки.

Игра происходит также нередко только между двумя. Один, по жребию или уговору, ставит на кон свои бабки, а другой бьёт в них. На кон ставят здесь пять бабок, из коих четыре как бы по углам четырёхугольника, а пятая в центре между ними. Бабки ставятся одна от другой на расстоянии 1-1,5 вершка (см. рис. 13) Расстояние для битья отмеривается подобно тому, как это делается в предыдущей игре, а именно: ставильщик отмеривает от кона пять ступней, потом от конца последней ступни делает ещё шаг вперёд, замечает это место чертой и с этого места бьющий кидает свою битку в бабки на кон. В случае промаха битка его поступает в собственность ставильщика. Если он собьёт только одну бабку, то берёт её себе, если выбьет две бабки, то платит ставильщику свои две, если выбьет три бабки, то берёт их себе, если выбьет четвёрку, то платит четвёрку, если выбьет всю пятёрку сразу, то берёт все бабки вместе со своей биткой. Словом, так же, как и в предыдущей игре, если собьёт нечётное число, то берёт себе, если чётное, то столько же своих бабок отдаёт ставильщику, а иногда даже ещё и с прибавкой битки. В следующей игре роли меняются.

![]() Рис.13.

Рис.13.

На пять шагов

(см. рис. 14) Играют пять человек. Один из них, по жребию или уговору, называемый хозяином, ставит на кон пять своих бабок в одну линию и на расстоянии одна от другой на вершок. Затем он отмеряет от ноги пять шагов, носком проводит здесь черту и от неё бьют по очереди все остальные четыре игрока своими битками в кон. Если кто из них выбьет с кона хоть одну бабку, делается владельцем всех пяти. Затем он делается хозяином и ставит на кон свои 5 бабок. Если же кто не собьёт ни одной бабки, отдаёт свою битку хозяину, а сам ждёт новой очереди для своего битья.

![]() Рис.14.

Рис.14.

Штрафы.

Бабки ставят парами, одна за другой, в виде колонки или цепи, на расстоянии одного вершка от пары (см. рис. 15). Затем в нескольких шагах от кона проводят черту, от которой начинают гнаться битками. Чья битка дальше, тот и начинает бить, за ним по очереди бьёт другой, третий и т. д. Играющие здесь преследуют не ту цель, чтобы сбить как можно более бабок, но стараются сшибить только стоящую сзади пару. Если он угадает в неё одну, или и в стоящую рядом впереди, то получает сбитые пары себе. Если же он попадёт в передние или средние, то ставит штраф, сообразуясь с тем количеством пар, какие сшиб, а именно: одну, две, три. Промахнувшийся никакого штрафа не платит.

![]() Рис.15.

Рис.15.

Городками.

Бабки ставят в две линии, на расстоянии 4-5 вершков одна от другой и в каждой линии не вплотную, а на расстоянии 2-3 вершков одна бабка от другой (см. рис. 16). Шагах в трёх от первой пары проводят черту, от которой катят битки и смотрят, у кого, где и как лежит битка, а именно, плоцка, сак, не сак и т. д. Первым бьёт в кон тот, у кого битка легла так, что она даёт преимущество в игре, смотря по местности, то есть в иных местностях сначала бьют саки, в других - плоцки и притом самые дальние, потом ближние, а затем бьют не саки, леги и т. д. и притом бьют большей частью левыми руками. При битье в этой игре если кто собьёт из одной линии одну или несколько бабок, то снимает с другой линии столько же парных к ним.

![]() Рис.16.

Рис.16.

Кон.

Ставят бабки в одну линию, вплотную одна бабка к другой, или раздельно одна бабка от другой на расстоянии 0,51 вершка, или, наконец, отдельными гнёздами. Эта линия бабок называется коном. Каждый игрок ставит по равному числу бабок. Когда кон поставлен, кто-нибудь из играющих, отходя от кона на некоторое расстояние, кладёт здесь свою битку. Остальные игроки бросают свои битки кто дальше, кто ближе от этого места, смотря по тому, кому где кажется удобным бить в кон своей биткой, соразмерно своим силам, умению и некоторого рода отваге. Последний из игроков может вовсе и не бросать своей битки, выражая тем желание «остаться дома» или у кона. Но если и последний бросит свою битку и даже дальше некоторых других, то дома остаётся тот, у кого битка находится ближе всех к кону. Обязанность «остающегося дома» состоит в том, чтобы подавать битку игрокам, которая у всех должна быть одна и та же - общая. Первым бьёт тот, чья битка ляжет дальше всех от кона, затем бьёт следующий до ближайшего. То, что остаётся на кону, когда пробьют все, поступает в собственность оставшегося дома. При игре, кроме того, выполняются следующие условия: а) если две или несколько биток лягут на одинаковом расстоянии от кона, то владельцы «гонятся» на «сак», или «плоцку», смотря по местностям, после чего бьёт тот, у кого сак или плоцка легли дальше других, б) иногда делают уговор, чтобы никто не оставался, а если после всех останется на кону сколько-нибудь бабок, то игра должна продолжаться «из-за этих», или если бабок на кону мало, то приставляют к ним ещё по тому или другому равному количеству с игрока.

Из кона в кон.

Бабки ставят в одну линию, по черте, гнёздами, с незначительными промежутками, по условному количеству пар от каждого игрока. Эта линия называется коном. По одну сторону кона, саженях в 3, 5, 6 или даже 10 от него, проводят черту, называемую также коном. От этой черты бьют в кон с бабками по очереди. Сколько бы гнёзд игрок ни сбил при этом, хотя бы в ином случае только одну бабку, все эти разбитые пары поступают в его распоряжение. Если после удара игрока оказались выбитыми не боковые пары, а средние гнёзда, вследствие чего здесь остались «прогалы», то эти промежутки тотчас же заставляются гнёздами, снимаемыми с боков, отчего кон становится, конечно, короче. Когда все пробьют таким образом от черты, а на кону осталось ещё несколько не выбитых гнёзд, тогда игроки начинают бить с противоположной стороны кона с бабками, причём первое право для битья даётся тому, чья битка лежит дальше от кона. Когда все пробьют и отсюда, а на кону всё-таки остаётся ещё несколько гнёзд, тогда играют ещё «из-за этих», или к ним же приставляют на кон ещё по гнезду с игрока. При этой игре могут быть ещё такие случаи: 1) у иного игрока при битье с черты битка не долетит даже и до кона. Это случается тогда, когда плохой игрок, не рассчитывая попасть в кон при игре с противоположной стороны, старается бить в кон с черты возможно тише, так чтобы при этом битка по возможности лишь задела кон, а потом еле-еле перевалила бы через него, и, таким образом, дала бы возможность бить игроку в полученную им очередь почти без промаха. Однако битка, не долетев в таком случае до кона, решительно не даёт права игроку бить с кона вторично с противоположной стороны. Чтобы получить это право, неловкий игрок в таком случае должен снова поставить на кон такое количество пар бабок, какое игроки ставили в начале игры и затем снова бросать свою битку с условленной черты в кон. В иных же местах такого игрока заставляют бить в бабки у самого кона с завязанными глазами, в тёмную. 2) Иногда проводят ещё вторую черту на противоположной стороне кона, причём требуется, чтобы битка, бросаемая в кон с первой черты, непременно перелетела потом и за помянутую вторую черту, иначе не добросивший её до второй черты лишается права бить в кон с противоположной стороны.

Конорост

(Пермская губерния).

Бабки расставляются так же, как и в предыдущей игре. Затем устраивают второй кон или сало так же, как и в предыдущей игре. Разница, однако, состоит в том, что если бьющий попадёт здесь в бабки с сала, то он должен бить в кон до тех пор, пока не промахнётся. После же того, как все игроки пробьют по такому количеству раз, какое дозволено игрой, но бабки ещё не все выбиты с кона, то игроки не продолжают играть снова «из-за этих» оставшихся, а приставляют к нему ещё другие бабки в условном количестве, иначе говоря, они «растят кон», откуда и название самой игры «конорост». Когда число оставшихся на кону гнёзд будет равно числу играющих или меньше, тогда начинают бить с полусала, то есть половины расстояния между коном и салом до тех пор, пока последнее гнездо не будет сшиблено.