- •Учебно-методическая разработка

- •Минск 2013

- •Дисциплина «управление персоналом»

- •1. Эволюция управления персоналом. Современные подходы к управлению персоналом

- •2. Понятие управления персоналом. Особенности человеческих ресурсов

- •3. Роль кадровой службы в системе управления организацией. Основные направления совершенствования деятельности кадровой службы

- •4. Проектирование организационной структуры управления системы персонального менеджмента

- •5. Базовые функции управления персоналом и их содержание

- •6. Правовое и нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом

- •7. Документы, регламентирующие управление персоналом в организации

- •8. Структура персонала

- •9. Система управления персоналом: понятие, задачи, содержательная структура

- •10. Принципы и методы системы управления персоналом

- •11. Эффективность системы управления персоналом

- •12. Понятие и роль политики управления персоналом в политике организации

- •13. Кадровое планирование: сущность, основные подходы

- •14. Формирование стратегии управления персоналом: сущность, элементы (составляющие). Базовые стратегии управления человеческими ресурсами

- •15. Определение потребности в персонале

- •16. Отбор персонала при приеме на работу: сущность, принципы, этапы

- •17. Маркетинг персонала: источники набора персонала и критерии их выбора, реклама вакансий

- •18. Трудовая адаптация персонала: сущность, показатели, стадии и виды

- •19. Деловая оценка персонала: сущность, назначение, условия эффективности, методика

- •20. Аттестация персонала: сущность, требования, этапы

- •21. Понятие и основные тенденции Развития персонала

- •22. Профессиональное обучение: понятие, цели, виды и формы

- •23. Повышение квалификации персонала

- •24. Профессиональная переподготовка персонала

- •25. Деловая карьера: понятие, направления, виды, этапы

- •26. Сущность, функции и принципы оплаты труда. Формы и системы заработной платы

- •27. Построение работ и организация труда в фирме

- •28. Конфликты и их регулирование. Причины и типы конфликтов. Управление и профилактика конфликтов

- •29. Социально-психологическая поддержка персонала. Управление социально-психологическим климатом в коллективе

- •30. Основные Стили руководства в фирме

- •Литература

- •Дисциплина «Стратегическое управление»

- •1. Сущность, цели и задачи стратегического управления.

- •2. Этапы развития стратегического подхода к управлению.

- •3. Условия применения стратегического управления. Сравнение стратегического и обычного (оперативного) управления.

- •4. Место стратегического управления в общей системе управления. Проявления и ограничения стратегического управления.

- •5. Стратегический менеджмент и предпосылки его развития на белорусских предприятиях.

- •6. Ключевые концепции стратегического управления.

- •Высокая Низкая

- •Относительная доля рынка

- •7. Инновационные направления в стратегическом управлении.

- •8. Развитие электронного бизнеса и использование его возможностей при разработке стратегии организаций

- •9. Содержание и структура стратегического управления.

- •10. Стратегические исследования. Анализ среды организации.

- •Результаты исследования могут включать в себя:

- •11. Компоненты макроокружения и непосредственного окружения, их анализ.

- •12. Направления анализа и оценка внутренней среды организации.

- •13. Swot-анализ и стратегические рекомендации по его проведению.

- •14. Разработка стратегии организации. Факторы, учитываемые при выборе стратегии.

- •15. Этапы формирования стратегии и анализ портфеля организации.

- •16.Процессы стратегического управления на предприятии.

- •17. Типы стратегий поведения фирмы на рынке.

- •18. Эталонные (базисные) стратегии развития бизнеса.

- •19. Стратегическая пирамида: сущность, цель и задачи.

- •20. Стратегии организационных уровней и их роль в повышении эффективности компании.

- •21. Стратегические изменения в организации: типы, стили проведения изменений.

- •22. Организационная структура как объект стратегических изменений.

- •23. Стратегический контроль: особенности, задачи и этапы проведения корректировки.

- •24. Конкуренция и конкурентная среда. Стратегический анализ конкурентов.

- •25. Конкурентные стратегии и их типы.

- •26. Конкурентоспособность фирмы. Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность.

- •27. Конкурентные стратегии в малом бизнесе. Стратегии малых предприятий.

- •28.Стратегически ориентированные решения в управлении организацией, формы и методы их применения.

- •29. Место и роль бизнес-плана в стратегическом управлении предприятием. Структура и содержание бизнес-плана.

- •Раздел 2. Продукция и услуги. В этом разделе необходимо:

- •Раздел 3. План маркетинга. Необходимо:

- •Раздел 4. Оценка риска.

- •30. Сущность стратегического риска, процесс управления ими методы оценки.

- •Методы управления рисками

- •Методы уклонения от риска:

- •Дисциплина «Международный бизнес»

- •1. Понятие мировой экономики (хозяйства) и экономические предпосылки ее возникновения, субъекты мирового хозяйства.

- •2. Теория международной торговли Хекшера - Олина, Портера. Альтернативная теория международной торговли.

- •3. Сущность и формы международной экономической интеграции

- •4. Международные формы и методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

- •5. Структура мировой экономики и типология стран

- •6. Содержание мэо, их основные формы и субъекты.

- •7. Транснациональные корпорации и банки в системе международного бизнеса.

- •8. Роль Всемирной торговой организации в регулировании международного бизнеса.

- •9. Конкурентоспособность в международном бизнесе: понятия и модель пяти сил конкуренции м. Портера

- •Первая сила Портера: Конкуренция среди действующих в отрасли фирм

- •Кооперация и аутсорсинг в международном бизнесе. Особенности их организации и проведения.

- •При производственном (или промышленном) аутсорсинге, сторонней организации передаются частично или целиком производство продукции или её компонентов.

- •Логистика как фактор повышения конкурентоспособности фирм: понятия, направления развития.

- •2. Развитием мировой транспортной инфраструктуры.

- •3. Совершенствование технологий складирования и хранения товаров.

- •4. Функционированием бирж и аукционов.

- •13. Малый бизнес в современной системе международных конкурентных отношений

- •14. Агропромышленный комплекс в системе международного бизнеса

- •15.Топливно-энергетический комплекс в системе международного бизнеса

- •16. Нефтехимический комплекс в системе международного бизнеса

- •17. Металлургический комплекс в системе международного бизнеса

- •18. Машиностроительный комплекс в системе международного бизнеса

- •19. Мировой транспорт в системе международного бизнеса

- •20. Международная торговля товарами и услугами. Современные формы и методы современной торговли.

- •21. Тарифные методы регулирования внешней торговли.

- •22. Нетарифные методы регулирования внешней торговли

- •23. Международная торговля услугами: формы и методы проведения.

- •24. Международный обмен интеллектуальной собственностью.

- •25. Мировой рынок технологий и его современное состояние

- •26. Формы международного обмена технологиями.

- •27. Телекоммуникационные и iт-услуги в мировой экономике

- •28. Международный страховой рынок и страховой бизнес.

- •29. Международный туризм: понятия, виды и направления его развития.

- •30. Международные интеграционные объединения и их характеристика.

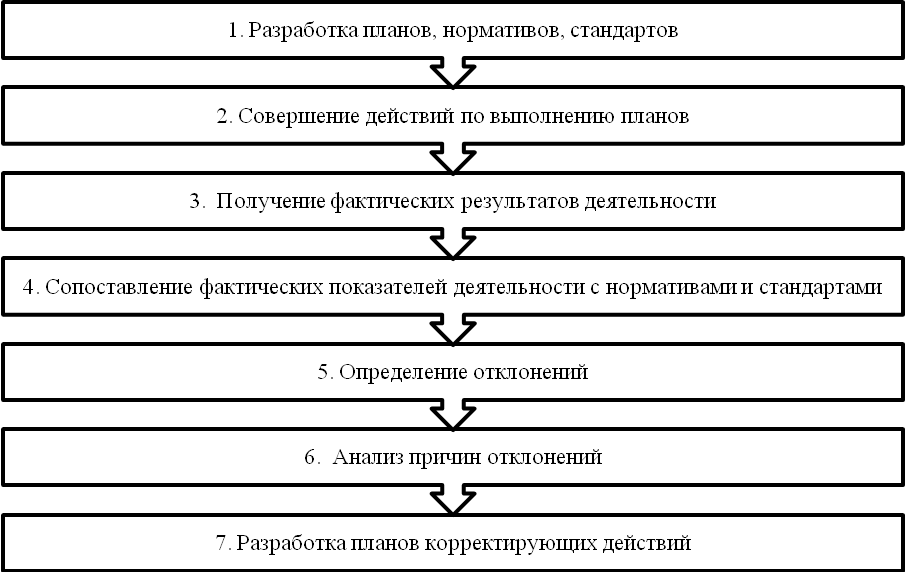

23. Стратегический контроль: особенности, задачи и этапы проведения корректировки.

Стратегический контроль – это процесс соизмерения (сопоставления) фактически достигнутых результатов с запланированными. Основной причиной необходимости контроля является то, что предприятие должно обладать способностью, своевременно выявлять ошибки и исправлять их до того, как они помешают достижению цели.

Целями контроля являются:

Выявление слабых мест и ошибок в процессе производства и управления, их своевременное исправление и недопущение повторения;

Определение степени влияния изменений внешней среды на дела предприятия;

Обеспечение соответствия между намеченными планами и проводимыми мероприятиями.

Процесс контроля состоит из следующих последовательных этапов (рис. 4.5):

В результате контроля могут быть получены результаты 3-х видов:

положительные – фактические параметры лучше запланированных;

отрицательные – фактические данные хуже запланированных;

нейтральные – организация функционирует в соответствии с планом и никаких корректировочных действий не требуется.

В основу создания всех систем контроля должны быть положены следующие основные требования – критерии:

эффективность контроля – определение успешности, полезности контроля;

эффект влияния на людей – вызывает ли у работников применяемая технология контроля положительные стимулы или негативные;

выполнение задач контроля – совпадения или отклонения в системе управления организацией; выработка эффективных решений;

определение границ контроля – соблюдение норм контроля, определенных действующим законодательством (контрольные мероприятия должны осуществляться с ограничениями).

Рисунок 4.5. – Основные этапы процесса контроля

Различают следующие виды контроля:

предварительный – осуществляется до фактического начала работы;

текущий контроль – осуществляется в ходе проведения работ;

заключительный – цель данного контроля – помощь предотвратить ошибки в будущем.

24. Конкуренция и конкурентная среда. Стратегический анализ конкурентов.

Конкуренция – это соперничество между субъектами рынка за относительно лучшие условия существования, борьба за выгодные условия ведения бизнеса.

Без конкуренции любой фирме угрожает застой. В нынешних условиях конкуренция состоит не только в борьбе против соперников, сколько за потребителей. Фирмы, участвующие в конкурентной борьбе, различаются по:

- масштабам соперничества;

- рыночной доле;

- стратегическим намерениям;

- прочности конкурентных позиций;

- типам конкурентных стратегий и поведений.

Общие правила конкурентной борьбы гласят:

- не следует недооценивать конкурентов, даже если они загнаны в угол;

- нельзя без нужды нападать на сильных соперников, особенно не обладая стабильным конкурентным преимуществом;

- атаковать лучше слабую фирму, чем сильную;

- необходимо учитывать возможные ответные меры, ухудшающие ситуацию.

Функции конкуренции:

- восстановление единой рыночной цены;

- специализация, расширение масштабов производства, улучшение технологии;

- повышение качества выпускаемой, появление новой продукции, разнообразие ассортимента;

- межотраслевой и региональный перелив капитала (капитал покидает неприбыльные сферы и направляется в перспективные, где прибыль высока);

- дифференциация субъектов экономической деятельности.

Конкуренция протекает в определенной среде, называемой конкурентной. Ее образует совокупность отношений хозяйствующих субъектов: поставщиков, потребителей, посредников, производителей аналогичной продукции. Таким образом, конкурентная среда есть часть непосредственного окружения фирмы.

Острота конкурентной борьбы определяется:

- количеством и составом конкурирующих субъектов, их долей в совокупных продажах товаров (увеличение доли продаж обостряет конкурентную борьбу);

- уровнем издержек (их высокий уровень конкуренцию усиливает);

- темпами роста рынка и возможностью расширить свою долю;

- степенью дифференциации продукции (когда она незначительна, соперничество растет);

- масштабами инновационной деятельности, распространением технологических изменений, скоростью обновления продукции, которые расширяют рынок;

- интенсивностью маркетинговых мероприятий, затратами на привлечение покупателей (если они низки, столкновение острее);

- постоянством связей с клиентами;

- сложностью входа в отрасль и выхода из нее;

- стратегической значимостью отрасли.

Так как конкурентов может быть много, изучать каждого в отдельности сложно. Фирмы с одинаковыми характеристиками следует объединять в стратегические группы. Общность конкурентов, объединённых в стратегические группы, проявляется в:

- однородности ассортимента и качества выпускаемой продукции, использовании одних и тех же достижений, патентов, лицензий, ноу-хау;

- близких объемах производства;

- схожести каналов распределения;

- общности технологий, принципов интеграции;

- одном типе покупателей;

- сопоставимой по интенсивности рекламы;

- близости конкурентных позиций;

- территориальном соседстве;

- применении одинаковых методов конкурентной борьбы.

Важным условием успеха фирмы является надежная система слежения за конкурентами и анализа их действий.

Анализ конкурентов должен выявить:

во-первых, общее состояние конкуренции (острота, масштабы, степень государственного регулирования);

во-вторых, характер конкурирующей продукции (степень ее новизны, дифференциации, частоту и причины внедрения новинок конкурентами);

в-третьих, главные факторы успеха в конкурентной борьбе;

в-четвертых, самых опасных конкурентов.

. Для фирмы существенно важно оценить потенциальные возможности конкурентов, предугадать их действия и степень конкурентной угрозы.

В соответствии с этим анализ конкуренции выдвигает следующие цели и задачи:

1. определить тип конкурентного рынка;2. выявить фактических и потенциальных конкурентов, определить число, вид и размер конкурирующих фирм;

3. произвести расчет доли рынка, занимаемой конкурентами;

4. охарактеризовать интенсивность и направленность конкуренции (оценить конкурентное преимущество);

5. выявить возможности и конкурентоспособность основных соперников на рынке (их сильные и слабые стороны, стратегию, оценить конкурентоспособность их товаров);

6. проанализировать и спрогнозировать поведение конкурента на рынке, его реакцию на те или иные маркетинговые действия.

Основная задача конкурентного анализа заключается в констатации наличия или отсутствия конкурентов на данном рынке (сегменте, нише) и в характеристике модели конкуренции (монополистическая, олигополистическая, ч истая и т.п.). Данный анализ (диагностика конкуренции) должен включать оценку возможности появления новых конкурентов, угрозы со стороны товаров-заменителей, конкурентные проявления деятельности поставщиков и клиентов.

Для диагностики конкуренции используется матрица конкуренции, которая должна содержать факты и статистические данные. Она позволяет отнести конкретный рынок, на котором выступает фирма, к определенному виду по признаку типа конкуренции.

Шкала, отражающая роль фирмы на рынке в зависимости от ее доли на нем.

Шкалирование позиции фирмы в зависимости от принадлежащей ей доли рынка

Доля на рынке, |

От 40 и выше |

От 40 до 20 |

От 20 до 10 |

Менее 10 |

Роль в конкуренции |

Лидер рынка |

Претендент на лидерство (предприятие с сильной конкурентной позицией) |

Последователь (ведомый, предприятие со слабой конкурентной позицией) |

Занявший рыночную нишу и избегающий конкуренции (аутсайдер рынка) |

Комплексный анализ конкурентов позволяет также выявить и перенять у них передовые методы управления производством и сбытом товаров.