- •Содержание

- •Глава 1. Литературный обзор (современное состояние вопроса) 5

- •Заключение……………………………………………………………………………………....18

- •1.1.2. Особенности экологии и физиологии лишайников

- •Видовое разнообразие лишайников ботанических садов

- •Ботанический сад как особо охраняемая территория

- •Особенности видового разнообразия лишайников ботанических садов

- •Глава 2. Характеристика района и методы исследования.

- •Характеристика района исследования

- •Методы исследования

- •Список использованной литературы

- •Ботанический сад Петрозаводского государственного университета: [Электронный ресурс] / Электрон. Ст. Доступа к ст.: http://www.Ticrk.Ru/ru/regions/region_3659/sights/7268.Htm

Особенности видового разнообразия лишайников ботанических садов

Таблица. 1. Видовой состав лишайников ботанических садов Российской Федерации

Название БС |

Город, регион |

Число видов лишайников |

Автор |

Ботанический сад ПетрГУ |

Петрозаводск, Республика Карелия |

117 |

Тарасова, Сонина, 2006 |

Ботанический сад БИНа |

Санкт-Петербург |

43 |

Н.В.Малышева, О.А. Связева, 1994 |

Ботанический сад БИНа |

Санкт-Петербург |

56 |

Н.В.Малышева, О.А. Связева, 2006 |

Ботанический сад-институт ДВО РАН |

Владивосток, Приморский край |

Ок. 100 |

И.А. Галанина |

Ботанический сад СамГУ |

Самара, Поволжье |

26 |

Е.С. Корчиков |

Сведения о видовом разнообразии лишайников ботанических садов крайне немногочисленны. Среди 100 ботанических садов России сведения о видовом разнообразие лишайников оказались доступными только для 5. Анализ литературных источников показал, что среди ботанических садов России, наиболее богатый видовой состав был выявлен в ботаническом саду Петрозаводского Государственного университета (таблица 1).

Причиной такой скудности информации о лишайников в ботанических садах может быть то, что на многих территориях исследования видового состава лишайников до сих пор не проводились, или сведения не опубликованы и не представлены в информациях об инвентаризации флоры ботанических садов.

Глава 2. Характеристика района и методы исследования.

Характеристика района исследования

Р Рис.

1.

Рис.

1.

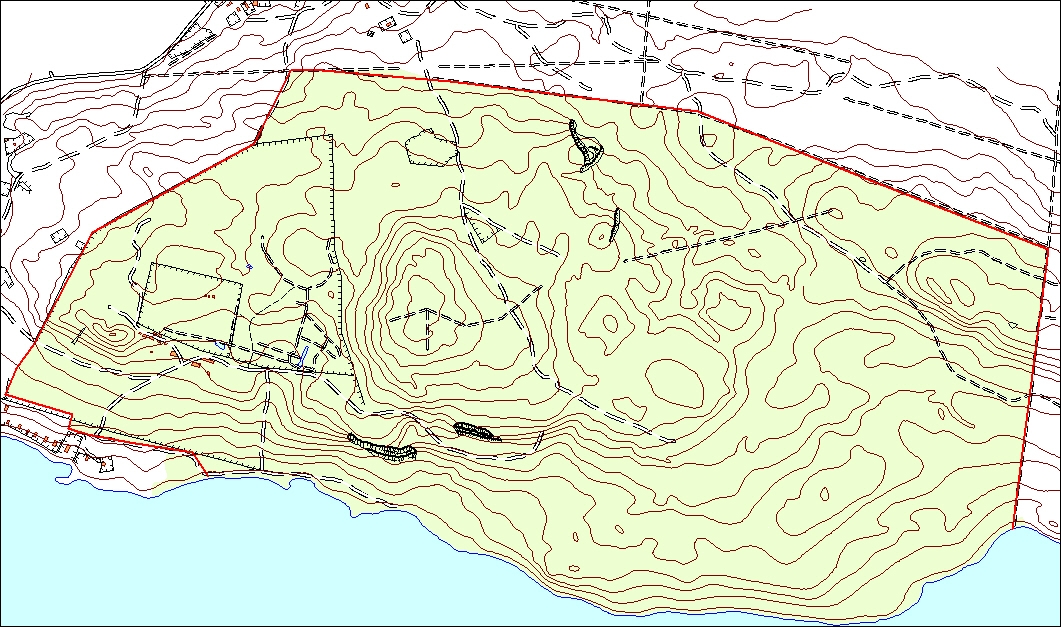

Рис. 1. Карта Ботанического сада ПетрГУ

История сада. Ботани́ческий сад Петрозаво́дского университе́та основан в 1951 году на северо-восточном берегу Петрозаводской губы Онежского озера. Является особо охраняемой природной территорией и относится к числу наиболее северных интродукционных пунктов России. Сад расположен в подзоне средней тайги, на пределе границ естественного распространения многих древесных видов, что делает его связующим звеном между северным Полярно-альпийским и Санкт Петербургскими ботаническими садами в проведении ступенчатой акклиматизации растений, имеющих значение для лесного хозяйства, ландшафтной архитектуры и северного плодоводства. На заповедной территории произрастают 395 видов сосудистых растений, 124 – листостебельных и 44 – печеночных мхов, 117 видов лишайников. В составе флоры – 9 видов растений, занесенных в Красную книгу Карелии (2008 г.), и 38 – в Красную книгу Восточной Феноскандии (1998 г.)

Сад закладывали в послевоенные годы. Впервые о нем заговорили в 1944 году – сразу после возвращения университета из эвакуации – города Сыктывкар. Целью закладывания сада являлось создание территории для проведения научно-исследовательских работ и летних учебных практик и в феврале 1951 года было принято решение об отводе земельного участка в 14 га в районе поселка Соломенное. С течением времени территория ботанического сада увеличивалась и к 1994 году расширила свои «владения» до 367 га.

Климат. Город Петрозаводск - столица Республики Карелии, культурный и промышленный центр. Расположен в южной части Карелии на западном берегу Онежского озера. С востока город омывается водами Петрозаводской губы Онежского озера, с остальных направлений граничит с Прионежским районом. Соседство с большой массой воды, которая медленно нагревается весной и столь же медленно отдает тепло осенью, сказывается на климате всей приозерной территории. Умеренно-континентальный климат г. Петрозаводска определил температурный диапазон в изучаемом районе. Амплитуда температуры воздуха составляет от -43º до +35º, в среднем выпадает до 650 мм осадков в год. Климат формируется под влиянием Северной Атлантики и Арктики. Преобладает западно-восточный перенос воздушных масс. Зимнее прохождение циклонов вызывает оттепели, летнее – понижение температуры и обильные осадки. Климат Карелии можно охарактеризовать как крайне неустойчивый. Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца января -10 -11ºС, среднемесячная температура воздуха в июле 16,3ºС. Территория относится к зоне избыточного увлажнения со среднегодовым количеством осадков 614 мм. Максимальная глубина промерзания почвы 130-140 см. (Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петрозаводского городского округа до 2025 года - статья)

Геологияи рельеф. Территория Ботанического сада Петрозаводского государственного университета располагается на северо-западном побережье Петрозаводской губы Онежского озера, восточнее пос. Соломенное и входит в состав водораздела Петрозаводской губы и озера Логмозера (рис. 1, 2). Основная её часть находится на абсолютных отметках 60—80 м над уровнем моря. Максимальная высота - 122.9 м - относится к горе Большая Ваара, минимальные отметки - 33 м - фиксируют современный уровень Онежского озера.

В целом рассматриваемая территория представляет собой ось отпрепарированной процессами денудации антиклинальной складки, выраженной в современном рельефе в виде мощного крутосклонного кряжа субширотного простирания ( Соломенской гряды), сложенной прочными вулканогенно-осадочными породами суйсарской свиты протерозоя. Южное крыло антиклинальной структуры с частью её свода, по-видимому, опущено тектоническим сбросом значительной амплитуды, протягивающимся вдоль побережья Петрозаводской губы (Экман, 1972 – цит. Демидов И. Н., Лукашов А. Д.). Относительное превышение кряжа над окружающими озерами и равнинами достигает 90 м. Денудационно-тектонический рельеф территории характеризуется значительной пересеченностью и крутизной склонов. Для северной части Ботанического сада в основном характерны небольшие, от 0° до 3—5°, уклоны земной поверхности в северном и северо-западном направлениях. В южной, прилегающей к озеру части, склоны крутые, до 20° и более. Часто они осложнены сериями небольших

структурных террас и эрозионно-тектоническими уступами высотой до 10-15 м. В целом такая асимметрия склонов относится и практически ко всей Соломенской гряде (Демидов И. Н., Лукашов А. Д.).

Почва. На заповедной территории ботанического сада в подчиненных позициях формируются гидроморфные и полугидроморфные почвы. Полугидроморфные представлены дерново-подзолистыми глееватыми и глеевыми почвами. Они встречаются небольшими контурами в краевых частях глубоких ложбин. Иногда эти почвы формируются на водно-ледниковых отложениях, фрагментарно представленных на территории Ботанического сада. Гидроморфные почвы представлены преимущественно торфяно-глеезёмами и торфяными эутрофными почвами. Мощных торфяных залежей на территории не встречается ввиду молодости территории. Низинный характер торфа связан с богатством внутрипочвенного стока биофильными элементами и, как следствие, с более богатой растительностью. Структура почвенного покрова территории Ботанического сада неоднородна и усложняется при движении с запада на восток. Западная

часть сада преимущественно занята мозаиками литозёмов грубогумусовых на скальных выходах и буроземов грубогумусовых. В центральной части сада мозаика усложняется пятнистостями буроземов грубогумусовых, буроземов грубогумусовых оподзоленных и подзолов иллювиально-железистых. В восточной части наряду с указанными структурами появляются сочетания всех указанных почв с почв (Красильников П.В., Платонова Е.А).

Структура Ботанического сада ПетрГУ

Отдел флористических и фитоценологических исследований

Имеет площадь более 300 га. Здесь представлена одна из наиболее крупных коллекций сада, главным назначением которой является сохранение растений региональной флоры in situ. На территории ведутся научные исследования с участием специалистов эколого-биологического факультета ПетрГУ и КарНЦ РАН, включающие инвентаризацию разнообразия природных комплексов, оценку их современного состояния, выяснение истории формирования и разработку мероприятий по охране. Растительный покров территории включает широкий спектр фитоценозов, как типичных, так и редких для Карелии. Наибольшую площадь (80 %) занимают леса с доминированием ели европейской (Picea abies) и сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). К редким относятся фитоценозы с участием ольхи чёрной (Alnus glutinosa) и липы сердцевидной (Tilia cordata) — видов, находящихся на северной границе своих ареалов. На территории отдела произрастает 117 видов лишайников.

Арборетум

Отдел дендрологии организован в 1948 г. из группы дендрологии, существовавшей в отделе флоры с 1945 г.; его бессменным руководителем до 1986 г. был член-корреспондент АН СССР П.И Лапин; с 1986 г. по 2002 г. отдел возглавляла доктор биологических наук профессор Л.С. Плотникова; с 2002 г. заведующим является кандидат биологических наук А.И. Макридин.

Определяющее направление работы отдела – интродукция древесных растений с целью обогащения культурной флоры и охраны генофонда растительного мира. Выполняя эту главную задачу, отдел осуществляет привлечение древесных растений в основном из природных условий, как России, так и зарубежных стран для пополнения коллекции дендрария и совершенствования ассортимента озеленения населенных пунктов, разрабатывает научные основы прогнозирования и методы оценки перспективности интродукции древесных растений в среднюю полосу европейской части нашей страны, проводит отбор ценных для народного хозяйства деревьев и кустарников. Коллекция представлена 212 видами, 96 культиварами и 2 формами. Ведущие семейства: Розовые (Rosaceae) - 64 вида, Сосновые (Pinaceae) - 28 видов и Ивовые (Salicaceae) - 26 видов. По своему происхождению древесные растения размещаются в трёх секторах: европейском, североамериканском и азиатском.

Европейский сектор включает широкий спектр видов. Особое значение имеют широколиственные породы деревьев, находящиеся в условиях Карелии на северном пределе ареала.

В американском секторе высокими адаптивными свойствами, декоративностью и целым рядом хозяйственно полезных признаков выделяется группа вечнозелёных растений бореальной зоны, представители которой гармонично вписываются в ландшафт Карелии. Среди них ель колючая (Picea pungens), пихта бальзамическая (Abies balsamea), сосна веймутова (Pinus strobus), псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii) и многие другие.

Азиатский сектор отличается большим количеством декоративных древесных растений, хорошо зарекомендовавших себя в условиях Карелии: лиственница японская (Larix leptolepis), сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica), кедровый стланик (Pinus pumila), пихта сибирская (Abies sibirica), ива Шверина (Salix schwerinii), берёза Эрмана (Betula ermanii). Орех маньчжурский (Juglans mandshurica), черёмуха Маака (Prunus maackii) и другие виды этого сектора могут быть широко использованы в озеленении городов Карелии.