- •Пищевая химия (секция «Биохимия») лекция 1. Клеточный компартмент и его функции

- •Биохимические основы хранения растительного сырья

- •Лекция 4. Ферменты и белковые ингибиторы зерна

- •Наименования основных запасных белков зерна злаковых культур

- •Запасные белки семян бобовых культур

- •Запасные белки семян масличных культур

- •Белки клубней картофеля

- •Белки мяса

- •Белки молока

- •Лекция 5. Функциональные свойства белков

- •1. Растворимость.

- •2. Водосвязывающая и жиросвязывающая способности.

- •3. Жироэмульгирующая и пенообразующая способности.

- •4. Гелеобразующая способность.

- •5. Плёнкообразующая способность, адгезионные свойства.

- •6. Реологические свойства.

- •7. Способность к прядению и текстурированию.

- •Превращения белков в технологическом потоке

- •Методы выделения и очистки белков

Пищевая химия (секция «Биохимия») лекция 1. Клеточный компартмент и его функции

Все виды пищевого сырья имеют биологическое происхождение и, следовательно, имеют единую структурную организацию. Поскольку структурной единицей живого организма является клетка, то клеточная структура характерна для всех видов пищевого сырья. Поэтому знание строения клетки и закономерностей её функционирования позволяет вывести общие закономерности процессов, происходящих при хранении и переработке пищевого сырья.

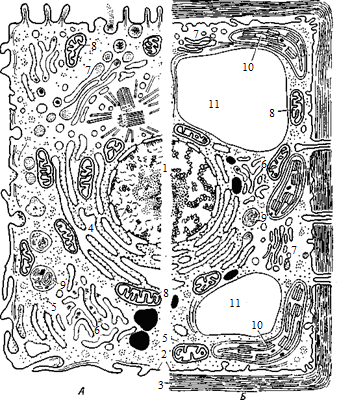

Различают два типа клеток: животные и растительные. У них много общего, но есть и существенные отличия (рис. 1).

Рис. 1. Комбинированная схема строения эукариотической клетки.

А — клетка животного происхождения; Б — растительная клетка:

1 — ядро с хроматином и ядрышком; 2 — цитоплазматическая мембрана; 3 — клеточная стенка; 4 — шероховатый эндоплазматический ретикулум; 5 — рибосомы; 6 — гладкий эндоплазматический ретикулум; 7 — аппарат Гольджи; 8 — митохондрии; 9 — лизосомы; 10 — хлоропласты; 11 — вакуоли

Каждую клетку окружает цитоплазматическая мембрана — плазмалемма. Она определяет величину клетки и обеспечивает сохранность её содержимого, отделяя её от окружающей среды. Однако плазмалемма — это не просто механическая перегородка; она служит высокоизбирательным фильтром, поддерживающим разницу концентраций молекул и ионов по обе стороны мембраны и позволяющим питательным веществам проникать внутрь клетки, а продуктам обмена веществ выходить наружу. Часто транспорт веществ в клетку происходит против градиента концентрации, т. е. даже тогда, когда в клетке концентрация необходимых ей веществ выше, чем в окружающей среде, она может активно их поглощать. В этом случае поступление веществ в клетку происходит с затратой энергии. Так поддерживается относительное постоянство внутриклеточной среды.

Таким образом, основная функция плазмалеммы — контроль поступления веществ внутрь клетки.

По химической природе плазмалемма представляет собой сложный липопротеидный комплекс, т.е. ансамбль липидных и белковых молекул, которые удерживаются вместе за счёт слабых взаимодействий. Структурную основу плазмалеммы составляет полужидкий двойной слой фосфолипидов, повёрнутых навстречу друг другу гидрофобными «хвостами». В нём располагаются белки. Соотношение между фосфолипидами и белками в мембранах зависит от типа клетки. В небольшом количестве в клеточных мембранах также присутствуют углеводы. Они встречаются, главным образом, в составе гликопротеидов и гликолипидов. Помимо них в мембранах содержатся стероиды и некоторые другие соединения (рис. 2).

белок-рецептор (гликопротеид)

углеводы

белковый канал

углеводы

белковый канал

гликолипид

гликолипид

фосфолипидный бислой

ферменты

Рис. 2. Структура цитоплазматической мембраны

Белки выполняют в мембранах разнообразные функции:

1. Белковые каналы и переносчики осуществляют транспорт веществ через мембраны, т. к. фосфолипидный бислой является непроницаемым барьером для большинства водорастворимых молекул и ионов.

2. Ферменты, располагаясь на мембранах строго упорядоченно, создают высокоорганизованные системы, катализирующие в клетках многостадийные процессы биосинтеза и деградации многих веществ.

3. Белки-рецепторы улавливают изменения физических и химических факторов в окружающей среде и передают внутрь клетки сигналы, позволяющие ей адаптироваться к этим изменениям. Эту функцию выполняют, как правило, гликопротеиды мембран.

4. Структурные белки служат мембранам механической опорой, являясь их динамическим каркасом.

Клетки растений, в отличие от животных клеток, окружены, не только плазмалеммой, но и клеточной стенкой — прочной оболочкой, располагающейся поверх цитоплазматической мембраны. Клеточные стенки построены из прочных молекул целлюлозы и содержат пектиновые вещества. Они служат растениям каркасом, обеспечивающим им механическую прочность, и защищают клетки от повреждений.

Клетки животных и растений имеют не только наружную (цитоплазматическую) мембрану, их внутреннее пространство также расчленено мембранами на отсеки — компартменты (англ. compartment — купе), с помощью которых в клетках разобщаются протекающие в них обменные процессы. Компартментами являются мембранные клеточные органеллы, выполняющие те функции, которые определяются набором ферментов, находящихся внутри них.

Различают семь основных компартментов, одинаковых для растительных и животных клеток.

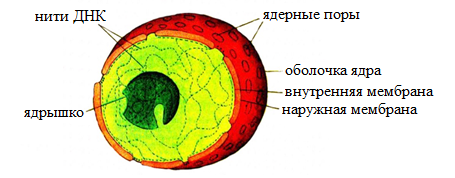

1. Ядро — самая крупная органелла клетки (рис. 3). Оно заключено в двумембранную ядерную оболочку (кариолемму), пронизанную ядерными порами, через которые оно обменивается различными веществами с цитоплазмой.

Рис. 3. Ядро клетки

Ядро заполнено ядерным соком (нуклеоплазмой, кариоплазмой, кариолимфой), в котором находятся хроматин и ядрышко. Хроматин представляет собой вещество хромосом — молекул ДНК в комплексе с белками. Ядрышко располагается на определённом участке хромосомы и не имеет собственной мембранной оболочки. В его состав входят синтезируемые здесь молекулы рРНК и белки — компоненты рибосом.

Ядро является центром управления всеми процессами, протекающими в клетке. Это место хранения генетической информации, её наследования в процессе репликации, а также её передачи в процессе транскрипции, т.е. место биосинтеза ДНК и РНК.

2. Цитоплазма — обязательный компонент живой клетки, представляющий собой её внутреннюю полужидкую среду. Она окружает ядро, и в ней располагаются цитоплазматические органеллы. В цитоплазме протекает большая часть промежуточного обмена веществ: гликолиз, взаимопревращения сахаров, пентозофосфатный цикл окисления углеводов (источник пентоз, главным образом рибозы, необходимой для биосинтеза нуклеиновых кислот и др., и источник НАДФ∙Н2, необходимый для биосинтеза жирных кислот и др.), гидролиз крахмала, биосинтез жирных кислот, биосинтез и взаимопревращения аминокислот и др.

3. Эндоплазматический ретикулум — сеть ограниченных мембраной мельчайших трубочек, образующих транспортные пути, по которым внутри клетки перемещаются вещества. Разветвлённый эндоплазматический ретикулум поддерживает структуру цитоплазмы. Пронизанная мембранами, она объединяет в одно целое ядро и все цитоплазматические органеллы, обеспечивая их взаимодействие.

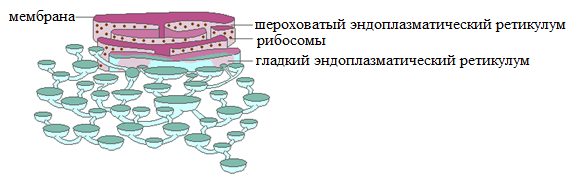

Различают два вида эндоплазматического ретикулума: шероховатый (гранулярный) и гладкий (агранулярный) (рис. 4). Каждый из них выполняет свои функции.

Рис. 4. Эндоплазматический ретикулум

Наружная сторона шероховатого эндоплазматического ретикулума покрыта большим количеством рибосом — очень мелких органелл, не имеющих мембранного строения. Каждая рибосома состоит из двух субчастиц: большой и малой. По химической природе они представляют собой нуклеопротеиды, построенные из молекул рРНК и белков. Рибосомы называют «микрофабриками белка», так как на них осуществляется сложный процесс биосинтеза белков — процесс трансляции генетической информации.

Не все рибосомы прикреплены к мембранам эндоплазматического ретикулума. Многие из них свободно лежат в цитоплазме, собственные рибосомы имеют также некоторые внутриклеточные органеллы.

Помимо биосинтеза белков, другой функцией шероховатого эндоплазматического ретикулума является синтез клеточных мембран.

Гладкий эндоплазматический ретикулум имеет более выраженное трубчатое строение, на его поверхности нет рибосом. Он участвует в синтезе различных липидов (фосфолипидов, жирных кислот, стероидов и др.), а также в углеводном обмене (дефосфорилирование глюкозо-6-фосфата), синтезе ряда гормонов, нейтрализации ядов и запасании кальция.

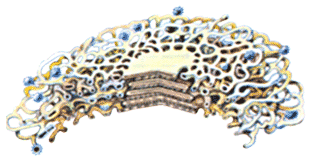

4. Аппарат Гольджи — комплекс, образованный ограниченными мембраной стопками цистерн, переходящими по краям в пузырьки (рис. 5).

Рис. 5. Аппарат Гольджи

Это «регулировщик» клетки. По каналам эндоплазматического ретикулума к нему поступают практически все синтезированные клеткой вещества, которые здесь модифицируются, взаимодействуют друг с другом, формируя зрелые молекулы. Образующиеся молекулы накапливаются в пузырьках, которые затем отделяются от аппарата Гольжди и поступают в цитоплазму. Сформированные в аппарате Гольджи вещества транспортируются в отделившихся пузырьках в соответствующие места внутри клетки, либо в другие клетки.

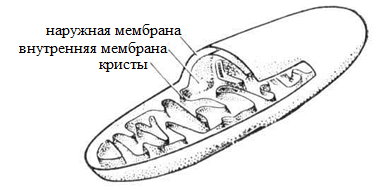

5. Митохондрии — двумембранные органеллы; их наружная мембрана гладкая, а внутренняя образует складки — кристы (рис. 6).

Рис. 6. Митохондрия

Внутреннее пространство митохондрий заполнено гелеподобным веществом — матриксом. В нём содержатся ферменты цикла Кребса, окисления пировиноградной кислоты и жирных кислот, переаминирования аминокислот с кетокислотами.

На кристах располагаются компоненты дыхательной цепи и АТФ-синтазные комплексы. Высвобождающаяся при окислении органических соединений энергия используется в синтезе молекул АТФ, который происходит за счёт движения протонов и электронов по дыхательной цепи.

Основная функция митохондрий заключается в обеспечении клетки энергией, поэтому их называют «силовыми станциями» клетки.

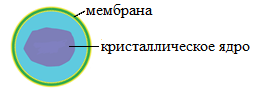

6. Лизосомы — окружённые одной мембраной мелкие пузырьки, содержащие гидролитические ферменты (рис. 7).

Рис. 7. Лизосома

Лизосомы называют органеллами «самопереваривания» клетки, т.к. содержащиеся в них ферменты в ходе внутриклеточного пищеварения уничтожают ненужные клетке структуры во время замены их новыми, а также уже ненужные целые клетки.

7. Микротела — окруженные одной мембраной очень мелкие пузырьки. Различают два вида микротел: пероксисомы (рис. 8) и глиоксисомы.

Рис. 8. Пероксисома

Пероксисомы содержат ферменты, катализирующие окислительно-восстановитель-ные реакции. Здесь происходит окисление жирных кислот, ряд других биохимических процессов, но их основной задачей является разрушение токсичных соединений, которые окисляются кислородом воздуха с образованием Н2О2. Пероксид водорода сам необычайно токсичен для клеток и сразу же расщепляется в пероксисомах под воздействием каталазы:

каталаза

2 Н2О2

2Н2О

+ О2

Н2О2

2Н2О

+ О2

Таким образом, в пероксисомах сосредоточены ферменты и образующие, и расщепляющие пероксид водорода. Поэтому остальное содержимое клетки защищено от его разрушающего воздействия.

Глиоксисомы содержат ферменты глиоксилатного цикла, представляющего собой видоизменённый цикл Кребса. Благодаря глиоксилатному циклу жирные кислоты могут превращаться в углеводы, что происходит, например, при прорастании семян масличных культур.

В растительных клетках помимо семи основных компартментов имеются также специализированные компартменты, отсутствующие в животных клетках.

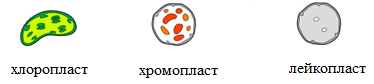

1. Пластиды — специфические двумембранные органеллы растительных клеток. В зависимости от окраски и выполняемой функции различают три основных типа пластид: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты (рис. 9).

Рис. 9. Типы пластид

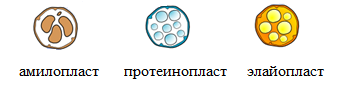

Хлоропласты (рис. 10) — окрашены в зелёный цвет, т.к. содержат хлорофилл. Это органеллы фотосинтеза. Внутри хлоропластов имеются мембранные образования в форме дисков — тилакоиды, которые группируются в стопки — граны. Продолжения тилакоидов, называемые ламеллами, соединяют граны между собой. Внутреннее пространство хлоропластов заполнено бесцветной стромой, которая аналогична матриксу митохондрий. В тилакоидах протекает световая фаза фотосинтеза, а в строме — темновая фаза (цикл Кальвина).

Рис. 10. Строение хлоропласта

Хромопласты — окрашены в жёлтый, красный или оранжевый цвет, что обусловлено накоплением в них каротиноидов. Присутствие в клетках хромопластов определяет окраску осенних листьев, лепестков цветков, зрелых плодов.

Лейкопласты — не окрашены. Они выполняют запасающую функцию. В зависимости от того, какие именно питательные вещества накапливаются, различают три вида лейкопластов: амилопласты, протеинопласты и элайопласты. В амилопластах происходит биосинтез и накопление крахмала, в протеинопластах — запасание белков, в элайопластах накапливаются капельки жиров.

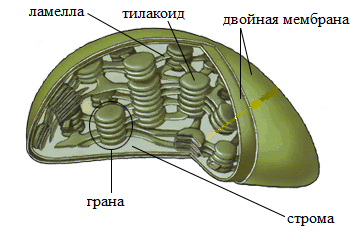

2. Вакуоль — окруженный одной мембраной, называемой тонопластом, большой пузырь, заполненный клеточным соком — водным раствором большого количества органических и неорганических соединений (рис. 11).

Рис. 11. Вакуоль

Вакуоль служит резервуаром воды, местом скапливания конечных продуктов обмена веществ, а также вместилищем ряда запасных веществ. Она поддерживает тургорное давление растительной клетки и может занимать более половины объёма зрелой клетки.

Вкус овощей, фруктов, ягод и т.д. — это вкус клеточного сока.

Функции клеточного компартмента

1. Пространственная и временнáя координация всех обменных процессов.

2. Организация полиферментных систем, обеспечение синхронности их действий.

3. Поддержание постоянства внутриклеточной среды.

4. Изменение обменных процессов в ответ на внешнее воздействие, саморегуляция.

5. Секреция продуктов из клетки и наоборот.

6. Обеспечение системы контактов между клетками и тканями.

7. Иммунитет.

8. Регуляция перекисных процессов.

Уровни защиты клетки от окислительных процессов

Клетка боится разрушения мембран, т.к. в этом случае нарушается внутренняя структурная организация клетки и она погибает. В ней перестают протекать процессы, присущие живой клетке, хотя её химический состав при этом не изменяется.

Для клеточных мембран наиболее опасны окислительные процессы. Так, разрушение мембран может произойти вследствие окисления полиненасыщенных жирных кислот, которые в составе фосфолипидов участвуют в построении мембран. В результате в гидрофобных «хвостах» фосфолипидов появляются гидрофильные группы гидроперекисей, которые вызывают изменение пространственной ориентации «хвостов», разрыхление или даже разрыв фосфолипидного бислоя и, как следствие, нарушение биологических функций мембран. Именно перекисным повреждением клеточных мембран объясняется токсичность переокисленных липидов.

Клетка имеет несколько уровней защиты от окислительных процессов.

1. Антикислородная защита. Кислород, как известно, является сильным окислителем, однако он используется для дыхания каждой клеткой живого организма. Кислород доставляется в организм из воздуха.

Перемещение газов происходит всегда в направлении от зоны их высокой концентрации (давления) к зоне низкой концентрации (давления). Если в некотором объёме имеется смесь газов, то давление каждого газа (парциальное давление) равняется давлению, при котором находится данный газ, когда он в данном объёме один.

Давление кислорода достигает минимального уровня, когда он поступает в митохондрии клетки. Способность митохондрий снижать внутриклеточное парциальное давление кислорода обусловлена работой расположенной здесь дыхательной системы.

Таким образом, антикислородная защита клетки заключается в её способности поддерживать низкое парциальное давление кислорода.

2. Антирадикальная защита. Свободные радикалы — это частицы, содержащие неспаренные электроны, поэтому они очень агрессивны и способны разрушать клетки. Образование свободных радикалов может происходить под воздействием высоких температур, электромагнитного излучения, радиации. Поэтому, например, злоупотреблять приёмом пищи, разогретой в СВЧ-печах (микроволновых печах), не следует.

В клетках содержатся соединения, получившие название антиокислителей, или антиоксидантов, которые связывают или разрушают свободные радикалы. Это витамины А, Е, С, восстановленный глутатион, цистеин.

3. Антиперекисная защита. Этот уровень защиты клетки от окислительных процессов заключается в функционировании в ней ферментной системы пероксисом, разлагающей перекиси.