- •Глава 4

- •§ 4.1 Модели пластов и процессов разработки

- •§ 4.2 Типы моделей пластов

- •§ 4.3 Основы методик построения моделей пластов

- •Построение адресной модели пласта

- •Построение модели однородного пласта

- •Построение модели слоисто-неоднородного пласта

- •Построение моделей трещиноватого и трещиновато-пористого пластов

- •§ 4.4 Моделирование процессов разработки

- •§ 4.5 Основные сведения по теории фильтрации

- •Законы фильтрации жидкостей и газов

- •§ 4.6 Движение жидкостей и газов в пластах

- •§ 4.7 Свойства горных пород, пластовых жидкостей и газов

Построение моделей трещиноватого и трещиновато-пористого пластов

Существенное влияние трещин, имеющихся в пласте, на процессы его разработки может подтверждаться целым рядом факторов. К одному из наиболее важных из них относят несоответствие фактической проницаемости пласта, определённой по индикаторным кривым или кривым восстановления давления, и проницаемости образцов пород, извлеченных из продуктивного пласта при его разбуривании. Если фактическая проницаемость пласта выше проницаемости отобранных из него образцов пород, то обычно считают, что увеличение проницаемости связано с наличием трещин в пласте. Однако при этом необходимо учитывать, насколько полно представлен изучаемый пласт образцами пород, так как может оказаться, что образцы пород не отобраны из наиболее проницаемых пропластков. Трещиноватость пласта играет значительную роль в процессах его разработки и в тех случаях, когда породы, слагающие пласт, сами по себе достаточно проницаемы, т.е. пласт в целом трещиновато-пористый. Для характеристики установившегося течения в трещиноватом и трещиновато-пористом пластах однородной жидкости достаточно знать только проницаемость пласта, определенную на основе промысловых исследований, и его эффективную толщину. Модель пласта в этом случае строят просто. Однако при неустановившемся течении однородной жидкости в трещиноватом пласте необходимо знать параметры, характеризующие деформацию трещин, а для трещиновато-пористого пласта в принципе нужно знать средний размер блока пород или густоту трещин. Эти же параметры учитывают при расчётах процессов вытеснения нефти из пластов различными агентами. Густота трещин – трудно определяемый параметр трещиноватых и трещиновато-пористых пластов. Для её установления используют данные промыслово-геофизи-ческих исследований разрезов скважин (электрических, ядерных и температурных измерений), глубинного дебитометрирования и фотографирования.

При исследованиях скважин, например, глубинными дебитомерами, число отметок в разрезе продуктивного пласта, где происходит резкое нарастание дебита жидкости, считают равным числу открытых трещин, по которым происходит приток жидкости в скважину. Разделив «число случаев» резкого нарастания дебита на суммарную изученную толщину разреза продуктивного пласта, можно оценить среднюю густоту трещин.

Наконец, при построении модели трещиноватого и трещиновато-пористого пластов используют данные о разработке месторождения в начальной стадии.

§ 4.4 Моделирование процессов разработки

Научно обоснованное применение каждого нового процесса разработки нефтяных месторождений начинают с его экспериментального изучения в лабораторных условиях. Все существующие процессы извлечения нефти и газа из недр вначале были изучены при лабораторных исследованиях. В свое время прошло эту стадию и такое широко развитое на практике воздействие на нефтяные пласты, как заводнение. За стадией лабораторного исследования следуют первые промышленные испытания процессов. В этот период развития технологических процессов становится весьма необходимым их количественная формулировка, т.е. создание моделей.

Моделирование процессов разработки сводится к построению моделей фильтрации различных пластовых флюидов (или их комбинаций) в различных продуктивных пластах.

Основными этапами моделирования процесса разработки являются:

постановка соответствующих процессу разработки месторождения математических задач, включающих дифференциальные уравнения движения пластовых флюидов к скважинам, определение начальных и граничных условий их решения;

решение (интегрирование) дифференциального уравнения движения пластовой жидкости и получение расчётных формул, позволяющих определить количественные характеристики разработки.

Центральный этап моделирования – постановка соответствующих процессу разработки нефтяного месторождения математических задач, включающих дифференциальные уравнения, начальные и граничные условия. Процедуры расчётов на основе моделей называют методиками расчётов.

Дифференциальные уравнения, описывающие процессы разработки нефтяных месторождений, основаны на использовании двух фундаментальных законов природы – закона сохранения вещества и закона сохранения энергии, а также на целом ряде физических, физико-химических, химических законов и специальных законах фильтрации.

Рассмотрим вопросы использования фундаментальных законов, применяемых в той или иной степени во время моделирования всех процессов разработки нефтяных месторождений.

Закон сохранения вещества в моделях процессов разработки месторождений записывают либо в виде дифференциального уравнения неразрывности массы вещества, именуемого часто просто уравнением неразрывности, либо в виде формул, выражающих материальный баланс веществ в пласте в целом. В последнем случае закон сохранения вещества используют непосредственно для расчёта данных процессов разработки месторождений, а соответствующий ему метод расчёта получил название метода материального баланса.

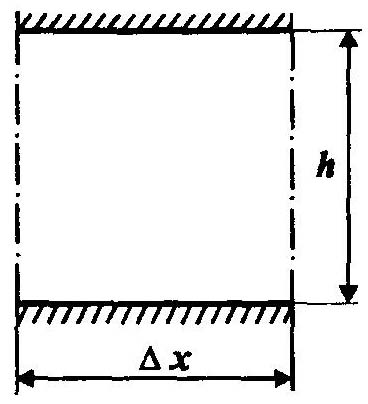

Выведем вначале уравнение неразрывности массы вещества при его одномерном прямолинейном движении в пласте. Масса M вещества плотностью в элементе пласта (рисунок 4.8) длиной х, толщиной h и шириной b, измеряемой в направлении, перпендикулярном к плоскости, при пористости пласта m

Рисунок 4.8 – Схема элементарного объёма прямолинейного пласта

![]() . (4.8)

. (4.8)

Если

считать, что в элемент пласта через его

левую грань поступает вещество с массовой

скоростью

![]() ,

вытесняется из элемента с массовой

скоростью

,

вытесняется из элемента с массовой

скоростью

![]() ,

а накопленный объём его

,

а накопленный объём его

![]() за время t,

то получим с учётом того, что в элемент

вошло больше вещества, чем из него вышло:

за время t,

то получим с учётом того, что в элемент

вошло больше вещества, чем из него вышло:

![]() . (4.9)

. (4.9)

Из (4.9) имеем

![]() . (4.10)

. (4.10)

При

![]()

![]() . (4.11)

. (4.11)

Уравнение

(4.11) и есть уравнение

неразрывности массы вещества в пласте

при одномерном прямолинейном движении

насыщающего его вещества.

Чтобы получить такое уравнение для

трёхмерного случая, необходимо рассмотреть

баланс массы в объёмном элементе пласта

![]() (рисунок 4.9). Рассматривая массовые

скорости поступления вещества в куб и

вытеснения из него, а также накопленный

объём его в кубе, получаем

(рисунок 4.9). Рассматривая массовые

скорости поступления вещества в куб и

вытеснения из него, а также накопленный

объём его в кубе, получаем

![]() . (4.12)

. (4.12)

Если уравнение (4.12) записать в следующем виде

![]() ,

,

то знак «минус» в правой части уравнения говорит о том, что вся убыль в потоке идет на прирост вещества в элементарном объёме.

Рисунок 4.9 – Схема элементарного объёма пласта в трехмерном случае

Уравнение (4.12) можно записать также в следующем общем виде:

![]() . (4.13)

. (4.13)

Уравнения (4.12) и (4.13) – уравнения неразрывности массы вещества во время его движения при трёхмерном измерении. Если в пласте одновременно движутся несколько веществ, находящихся как в газовой, так и в жидкой фазе, составляют уравнения неразрывности массы каждого вещества (компонента) в соответствующих фазах.

Закон сохранения энергии используют в моделях разработки нефтяных месторождений в виде дифференциального уравнения сохранения энергии движущихся в пластах веществ. Полная энергия единицы массы пласта Еп состоит из отнесенных к единице массы внутренней удельной энергии пород пласта и насыщающих его веществ Uп, удельной потенциальной z и кинетической энергии веществ, движущихся в пласте со скоростью . Поэтому

![]() . (4.14)

. (4.14)

Из закона сохранения энергии следует, что изменение энергии пласта Еп и произведенной удельной работы W равно количеству подведенного к пласту тепла Qт, умноженного на механический эквивалент тепла А, т.е.

![]() (4.15)

(4.15)

или с учётом (4.14)

![]() . (4.16)

. (4.16)