- •Основная задача динамики Основная задача динамики

- •Инерциальная систем координат связанная с Землёй

- •Единство понятия массы

- •Единицы массы

- •Закон сохранения

- •Равнодействующая

- •Понятие массы

- •«Школьное» определение импульса

- •Обобщённый импульс в аналитической механике

- •Формальное определение импульса

- •Импульс в квантовой механике Формальное определение

- •Определение через волны де Бройля

- •Заключение

- •Второй закон Ньютона

- •Другая формулировка Второго закона Ньютона . Импульс материальной точки

- •Третий закон Ньютона

- •Историческая формулировка

- •Кинематическая вязкость

- •Ньютоновские и неньютоновские жидкости

- •Вязкость аморфных материалов

- •Сила вязкого трения

- •Закон Гука

- •Нелинейные деформации

- •Пластические деформации

- •Обобщённый закон Гука

- •Законы Ньютона в неинерциальных системах отсчета

- •Состояние отсутствия веса (невесомость) наступает при удалении тела от притягивающего объекта, либо когда тело находится в свободном падении, то есть . Вес и масса

- •Интересные факты

- •Вес в авиации

- •Создание единой теории фундаментальных взаимодействий

- •Закон сохранения импульса. Центр инерции. Движение центра инерции. Связь закона сохранения импульса с принципом относительности Галилея

- •Принцип относительности Галилея и закон сохранения импульса

- •Обеспечивает передвижение ракетного двигателя и связанного с ним аппарата в сторону, противоположную направлению реактивной струи Формула при отсутствии внешних сил[2]

- •Доказательство

- •Уравнение Мещерского[2]

- •Формула Циолковского[3]

- •Момент импульса замкнутой системы сохраняется. Момент импульса в классической механике

- •Определение

- •Вычисление момента

- •Сохранение углового момента

- •Момент импульса в электродинамике

- •Момент импульса в квантовой механике Оператор момента

- •Симметрия вращения

- •Вычисление момента импульса

- •Предыстория

- •Единицы

- •Специальные случаи Формула момента рычага

- •Два тела с небольшой разницей в массах движущиеся по круговым орбитам вокруг общего центра масс. Этот специфический тип орбиты подобен системе Плутон - Харон. Постановка задачи

- •Движение центра масс (первая задача)

- •Движения вектора смещения (вторая задача)

- •Решение задачи двух тел

- •Движение двух тел в плоскости

- •Общее решение для силы, зависящей от расстояния

- •Применение

- •Задача двух тел в ото

- •Первый закон Кеплера (закон эллипсов)

- •Второй закон Кеплера (закон площадей)

- •Третий закон Кеплера (гармонический закон)

- •Работа в термодинамике

- •Работа силы в теоретической механике

- •Определение

- •Размерность и единицы

- •Так как работа является мерой изменения энергии, мощность можно определить также как скорость изменения энергии системы. Единицы измерения

- •Мощность в механике

- •Электрическая мощность

- •Приборы для измерения мощности

Единицы массы

Си́ла — векторная физическая величина, являющаяся мерой интенсивности взаимодействия тел. Приложенная к массивному телу сила является причиной изменения его скорости или возникновения в нем деформаций.[1]

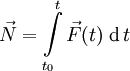

Импульс силы — это векторная физическая величина, равная произведению силы на время ее действия, мера воздействия силы на тело за данный промежуток времени (в поступательном движении).

За конечный промежуток времени эта величина равна определённому интегралу от элементарного импульса силы, где пределами интегрирования являются моменты начала и конца промежутка времени действия силы. В случае одновременного действия нескольких сил сумма их импульсов равна импульсу их равнодействующей за то же время.

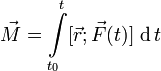

Во вращательном движении момент силы, действуя в течение определённого времени, создает импульс момента силы. Импульс момента силы — это мера воздействия момента силы относительно данной оси за данный промежуток времени (во вращательном движении):

где

![]() —

векторное

произведение.

—

векторное

произведение.

Закон сохранения

Понятие импульса силы позволяет сформулировать обобщённый закон сохранения импульса для произвольных систем:

![]()

где

![]() —

начальный и конечный импульс

изолированной системы, взаимодействующей

с другими системами лишь посредством

сил. Фактически, в этой формулировке

закон сохранения импульса эквивалентен

второму

закону Ньютона и является его

интегралом по времени, так как

—

начальный и конечный импульс

изолированной системы, взаимодействующей

с другими системами лишь посредством

сил. Фактически, в этой формулировке

закон сохранения импульса эквивалентен

второму

закону Ньютона и является его

интегралом по времени, так как

![]()

Сила, как векторная величина, характеризуется модулем и направлением. Второй закон Ньютона гласит, что в инерциальных системах отсчета ускорение движения материальной точки совпадает по направлению с приложенной силой; по модулю прямо пропорционально модулю силы и обратно пропорционально массе материальной точки. Или, что эквивалентно, в инерциальных системах отсчета скорость изменения импульса материальной точки равна приложенной силе. Деформации являются следствием возникновения в теле внутренних напряжений.[2][3][4] Противоположное утверждение о том, что в самом общем случае именно деформации тела являются причиной возникновения в нём напряжений подробно обосновано в книге[5]

Понятие силы использовали еще ученые античности в своих работах о статике и движении. Изучением сил в процессе конструирования простых механизмов занимался в III в. до н. э. Архимед.[6] Представления Аристотеля о силе, связанные с фундаментальными несоответствиями, просуществовали в течение нескольких столетий. Эти несоответствия устранил в XVII в. Исаак Ньютон, используя для описания силы математические методы. Механика Ньютона оставалась общепринятой на протяжении почти трехсот лет.[4] К началу XX в. Альберт Эйнштейн в теории относительности показал, что ньютоновская механика верна лишь в при сравнительно небольших скоростях движения и массах тел в системе, уточнив тем самым основные положения кинематики и динамики и описав некоторые новые свойства пространства-времени.

С точки зрения Стандартной модели физики элементарных частиц фундаментальные взаимодействия (гравитационное, слабое, электромагнитное, сильное) осуществляются посредством обмена так называемыми калибровочными бозонами.[2] Эксперименты по физике высоких энергий, проведенные в 70−80-х гг. XX в. подтвердили предположение о том, что слабое и электромагнитное взаимодействия являются проявлениями более фундаментального электрослабого взаимодействия.[7]

Размерность силы в системах величин LMT — dim F = L M T−2, единица силы в Международной системе единиц (СИ) — ньютон (N, Н)