- •1. Короткие замыкания в обмотке якоря.

- •4.Способы устранения повреждений в обмотке якоря.

- •Б. Повреждения в обмотках машин переменного тока

- •Короткие замыкания в обмотках переменного тока (в статорных обмотках и роторных обмотках асинхронных двигателей).

- •Обрывы и плохой контакт в обмотках переменного тока.

- •4. Способы устранения повреждений в обмотках переменного тока.

- •Повреждения в обмотках возбуждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

НАХОЖДЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ В ОБМОТКАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 135

А. Повреждения в обмотках машин постоянного тока

1. Короткие замыкания в обмотке якоря.

Возможны следующие случаи коротких замыканий:

а) замыкание части витков одной секции;

б) замыкание всей секции;

в) замыкание между двумя секциями, лежащими в одном пазу;

г) замыкания в лобовых частях обмотки;

д) замыкание между любыми двумя точками обмотки, например, в случае пробоя обмотки на корпус в двух точках.

На

рис.

1,

а

и б

показано схематически замыкание между

витками секции как для петлевой, так и

для волновой обмоток. В обоих случаях

замыкание в точках а и е

образует

короткозамкнутую ветвь абвгде.

На

рис.

2,

а

и б

схематически показано замыкание между

двумя смежными коллекторными пластинами

петлевой и волновой обмоток. Замыкание

между смежными пластинами при петлевой

обмотке вызывает замыкание секции,

присоединенной к этим двум пластинам;

замыкание же между двумя смежными

пластинами при волновой обмотке вызывает

замыкание секций, заключающихся в одном

полном «обходе» вокруг якоря. Число

этих секций равно числу пар полюсов

машины.

На

рис.

1,

а

и б

показано схематически замыкание между

витками секции как для петлевой, так и

для волновой обмоток. В обоих случаях

замыкание в точках а и е

образует

короткозамкнутую ветвь абвгде.

На

рис.

2,

а

и б

схематически показано замыкание между

двумя смежными коллекторными пластинами

петлевой и волновой обмоток. Замыкание

между смежными пластинами при петлевой

обмотке вызывает замыкание секции,

присоединенной к этим двум пластинам;

замыкание же между двумя смежными

пластинами при волновой обмотке вызывает

замыкание секций, заключающихся в одном

полном «обходе» вокруг якоря. Число

этих секций равно числу пар полюсов

машины.

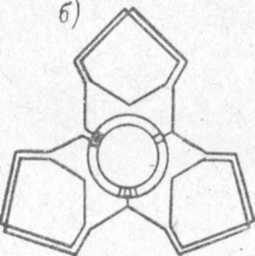

З амыкание

между двумя секциями петлевой обмотки,

лежащими в одном пазу в двух различных

слоях обмотки, дает наибольшее количество

замыкаемых накоротко витков. В этом

случае замыкаются накоротко все

витки обмотки, находящиеся между двумя

щетками различной полярности. Так,

замыкание стержней .9 и 10

(рис.

3),

лежащих в одном пазу (друг под другом),

образует короткозамкнутую ветвь

(показана жирными линиями), состоящую

из стержней 87,

89, 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20 и

22.

Замыкание

осуществляется частями проводников 9

и

10

и

соответствующими лобовыми частями.

амыкание

между двумя секциями петлевой обмотки,

лежащими в одном пазу в двух различных

слоях обмотки, дает наибольшее количество

замыкаемых накоротко витков. В этом

случае замыкаются накоротко все

витки обмотки, находящиеся между двумя

щетками различной полярности. Так,

замыкание стержней .9 и 10

(рис.

3),

лежащих в одном пазу (друг под другом),

образует короткозамкнутую ветвь

(показана жирными линиями), состоящую

из стержней 87,

89, 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20 и

22.

Замыкание

осуществляется частями проводников 9

и

10

и

соответствующими лобовыми частями.

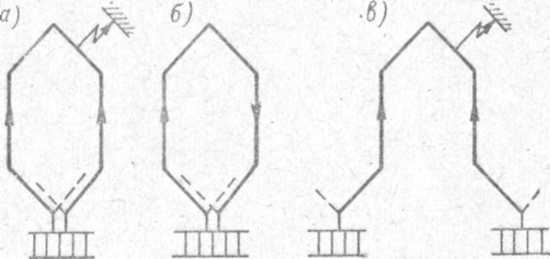

а)

Рис. 2. Замыкание между коллекторными пластинами в петлевой (а) и волновой (б) обмотках.

|

При .коротком замыкании значительного числа секций положение короткозамкнутой ветви может быть обнаружено по местному нагреву лишь у многополюсных крупных машин с петлевой обмоткой. Обмотки же якорей мелких машин при значительной короткозамкнутой ветви быстро нагреваются целиком.

Определить по нагреву положение короткозамкнутой ветви якоря с волновой обмоткой при значительном числе замкнутых секций невозможно, так как в этом случае волновая обмотка нагревается целиком.

По местному нагреву обмотки представляется возможным найти лишь небольшие короткозамкнутые контуры.

Поэтому для более простых и часто встречающихся случаев (например, для нахождения замыканий витков одной секции, между соседними коллекторными пластинами или же между соседними секциями, находящимися в одном слое обмотки) в практике нашел большое применение метод падения напряжения, не требующий специального оборудования. Этот метод применяется как для петлевой, так и для волновой обмоток и особенно удобен при исследовании якоря с уравнительными соединениями. Он состоит в следующем.

К

двум смежным коллекторным пластинам 1

(рис.

5)

подводят постоянный ток при помощи

пары щупов 2,

-второй

парой щупов 3

измеряют

падение напряжения на этой же паре

коллекторных пластин.

К

двум смежным коллекторным пластинам 1

(рис.

5)

подводят постоянный ток при помощи

пары щупов 2,

-второй

парой щупов 3

измеряют

падение напряжения на этой же паре

коллекторных пластин.

В случае петлевой обмотки при наличии замыкания в секции, присоединенной к исследуемой паре пластин, сопротивление ее будет меньше, и мы получим меньшее падение напряжения при одном и том же токе, чем на другой паре пластин, между которыми нет замыкания.

В случае простой волновой обмотки меньшее падение напряжения свидетельствует о наличии замыкания в секциях обхода обмотки, присоединенных к исследуемой паре пластин. Поэтому в подобных случаях для нахождения секции, имеющей дефект, производят измерение падения напряжения между коллектор-ными пластинами дефектного обхода, отстоящими друг от друга на шаг по коллек-тору. Если шаг по коллектору неизвестен, то он может быть определен по наименьшему сопротивлению между двумя коллекторными пластинами, находящимися примерно на расстоянии двойного полюсного деления.

Указанным выше способом исследуется весь якорь и производится сравнение результатов измерения. Исследование необходимо произвести при поднятых щетках. Следует отметить, что иногда при иссле-довании якорей с уравнительными соединениями могут получиться значительные отклонения в падениях напряжения между отдельными пластинами и при исправной обмотке якоря; в этом случае, однако, наблюдается закономерное изменение падений напряжения. Сравнение же показаний произ-водится по соответствующим парам пластин с одинаково изменяющимся падением напряжения.

В качестве источника тока удобно применять батарею аккумуляторов, но можно также пользоваться сетью 110 и 220 в постоянного тока. Для уменьшения силы тока последовательно с якорем включают реостат, позволяющий регулировать силу тока. Обычно достаточна сила тока порядка 5—10 а. Для измерения падения напряжения следует пользоваться милливольтметром с подходящим пределом измерений. В случае необходимости величину падения напряжения можно отрегулировать изменением силы питающего тока посредством реостата.

Чтобы предупредить порчу милливольтметра, следует сначала прикладывать к коллектору щупы 2; только обеспечив их надежный контакт с коллектором, можно прикладывать щупы 3. Отнимать от коллектора следует сначала щупы 3, а потом щупы 2. Если приложить к пластинам щупы 3, когда щупы 2 имеют плохой контакт, или же если начать шевелить щупы 2 при присоединенных к коллектору щупах 3, то при изменениях тока может возникнуть значительная э. д. с. самоиндукции, которая выведет милливольтметр из строя.

2. Обрывы в обмотке якоря и плохой контакт в соединениях; контроль качества паек. Обрыв в обмотке или плохой контакт сильно сказывается на коммутации машины и, в зависимости от степени дефекта, может вызвать значительное искрение на коллекторе и подгорание коллекторных пластин. При длительной работе якоря с обрывом дуга, образующаяся в месте обрыва, может постепенно прожечь изоляцию, дать корпусное соединение и даже выжечь сталь якоря. При обрыве в петлевой обмотке возникает сильное искрение между коллекторными пластинами, к которым присоединена секция, имеющая обрыв.

Рис. 6. Обрыв в секции обмотки якоря

К огда

щетка перекрывает две коллекторные

пластины, между которыми находится

оборванная секция, то через обмотку

якоря пойдет нормальный ток (рис.

6, а).

Когда

якорь переместится, произойдет разрыв

тока в цепи якоря (рис.

6, б)

и образуется сильная искра между

щеткой и пластиной 1,

отчего

поверхность этой пластины, а также

пластины 2,

сильно

подгорает. Наибольшее подгорание

будут иметь эти пластины у краев,

обращенных друг к другу. Точно так же

подгорание будет наблюдаться у краев

рабочей поверхности всех щеток

машины, так как пластины, между которыми

имеется обрыв,, приходят в соприкосновение

со всеми щетками.

огда

щетка перекрывает две коллекторные

пластины, между которыми находится

оборванная секция, то через обмотку

якоря пойдет нормальный ток (рис.

6, а).

Когда

якорь переместится, произойдет разрыв

тока в цепи якоря (рис.

6, б)

и образуется сильная искра между

щеткой и пластиной 1,

отчего

поверхность этой пластины, а также

пластины 2,

сильно

подгорает. Наибольшее подгорание

будут иметь эти пластины у краев,

обращенных друг к другу. Точно так же

подгорание будет наблюдаться у краев

рабочей поверхности всех щеток

машины, так как пластины, между которыми

имеется обрыв,, приходят в соприкосновение

со всеми щетками.

При обрыве в простой волновой обмотке подгорает несколько пар коллекторных пластин, расположенных друг от друга на расстоянии шага по коллектору; число пар подгоревших пластин будет равно числу пар полюсов машины. Так, например, при обрыве в шестиполюсной машине в месте, указанном на рис. 7, помимо пластин а и б, подгорают попарно также пластины е, г и д, е.

Для определения места обрыва в обмотке можно пользоваться тем же способом, каким определяют витковые соединения в якоре (рис. 5). При наличии обрыва или плохого контакта падение напряжения будет больше между пластинами, к которым присоединена дефектная секция.

бор покажет наибольшее отклонение лишь на родной паре пластин; при волновой обмотке якоря наибольшее отклонение будет иметь место и на нескольких парах пластин, находящихся попарно на расстоянии коллекторного шага друг от друга.

Для нахождения обрыва в волновой обмотке исследование можно вести на протяжении половины шага по коллектору, а не по всему коллектору;; этим будет определено наличие обрывов или плохих контактов в обходах обмотки.

Рис.7 Обрыв в простой волновой шестиполюсной обмотке якоря |

В некоторых случаях секции с плохим контактом, а равно и место плохого контакта в секции, можно определить, если шевелить ее вблизи паек и одновременно наблюдать за отклонением прибора.

Методом падения напряжения широко пользуются для определения качества паек обмоток. При хорошей пайке показания милливольтметра между всеми коллекторными пластинами приблизительно одинаковы. Пайки можно считать хорошими, если разница сопротивлений между отдельными пластинами коллектора не превышает 10% для небольших машин и 5% для особо ответственных крупных машин. Увеличенное сопротивление (или падение напряжения при неизменной величине тока) между некоторыми смежными коллекторными пластинами указывает на плохую пайку; необходимо все места паек, относящиеся к этим пластинам, тщательно перепаять.

3. Замыкание обмотки якоря или коллектора на корпус.

Во время нормальной работы машины замыкание обмотки якоря на корпус не обнаруживается, если только нет заземления у одного из проводов сети. При наличии такого заземления (если корпус машины не изолирован от земли) замыкание обмотки на корпус образует замкнутую цепь. При отсутствии заземления одного из проводов сети замкнутая цепь может образоваться только при замыкании обмотки на корпус в двух местах.

Определить наличие замыкания обмотки на корпус можно мегомметром или контрольной электрической: лампочкой, В последнем случае один конец от лампочки присоединяют к сети, а другой — к коллектору, вал же якоря соединяют со вторым проводником сети. Наличие соединения обмотки с корпусом определяется по загоранию лампочки. При этом способе загорание лампочки возможно лишь при хорошем контакте в месте соединения.

Н айти

место замыкания обмотки на корпус можно

также способом питания обмотки якоря

постоянным током от постороннего

источника тока (рис.

8).

Подбор всех элементов схемы такой же,

как и при определении замыканий в обмотке

(см.

рис. 5).

айти

место замыкания обмотки на корпус можно

также способом питания обмотки якоря

постоянным током от постороннего

источника тока (рис.

8).

Подбор всех элементов схемы такой же,

как и при определении замыканий в обмотке

(см.

рис. 5).

Присоединение источника тока к коллектору производится: в случае петлевой обмотки — в двух диаметрально противоположных точках, в случае волновой — к пластинам, находящимся на расстоянии половины коллекторного шага. Один проводник от милливольтметра присоединяют к валу якоря, а концом другого поочередно касаются всех коллекторных пластин. Если исследованию подвергается якорь с петлевой обмоткой, то по мере приближения пластины, присоединяемой к прибору, к пластине, соединенной с корпусом, показания прибора уменьшаются. При соприкосновении конца проводника от прибора с пластиной коллектора, соединенной с корпусом, показание, в случае металлического контакта, будет равно нулю. Показание будет очень малым при не совсем хорошем контакте, а также, когда замыкание на корпус имеет не коллекторная пластина, а секция, присоединенная к этой пластине.

При соединении последующих пластин с прибором показания его меняют знак и возрастают по мере удаления присоединяемой к прибору пластины от пластины, соединенной с корпусом.

При волновой обмотке изменение показаний милливольтметра по мере перемещения присоединяемой к нему пластины происходит периодически, соответственно перемещению на половину шага по коллектору; меньшие показания будут наблюдаться на пластинах обхода, секции которого (или же сами пластины) замкнуты на корпус. Наименьшие показания будут давать пластины, замкнутые на корпус непосредственно или через секции обмотки.

Так

как при исследовании всего якоря

наибольшее возможное напряжение,

действующее на прибор, может оказаться

равным  напряжению,

подводимому к якорю, то это надо иметь

в виду при выборе прибора. Уменьшения

отклонения стрелки прибора можно

достигнуть регулировкой силы тока.

напряжению,

подводимому к якорю, то это надо иметь

в виду при выборе прибора. Уменьшения

отклонения стрелки прибора можно

достигнуть регулировкой силы тока.

При делении обходов обмотки на секции путем распайки необходимо каждую секцию и соединенные с ней коллекторные пластины проверить на соединение с корпусом.

Так как якорь питается по двум параллельным ветвям, то при наличии только одного замыкания на корпус и исследовании всего коллектора мы получим в случае петлевой обмотки еще одно нулевое или минимальное показание при соединении милливольтметра с пластиной, симметричной пластине с «корпусным» замыканием относительно точек питания якоря. Это объясняется тем, что указанные две точки будут иметь одинаковый потенциал (подобно диагонали уравновешенного измерительного мостика).

Аналогичное явление будет наблюдаться и при волновой обмотке, но только здесь будет иметь место группа меньших показаний на пластинах обхода, симметричного обходу, имеющему соединение с корпусом.

Чтобы вторую точку с нулевым или минимальным показанием прибора не принять за второе замыкание на корпус, следует изменять точки питания якоря. Если при этом одна из точек с нулевым минимальным показанием не совпадает с прежней точкой, то это укажет на наличие одного лишь замыкания на корпус.

Указанный способ нахождения места замыкания на корпус можно видоизменить (рис. 9). Один провод от аккумуляторной батареи присоединяют к любой коллекторной пластине, а второй — к валу якоря; затем в случае петлевой обмотки касаются поочередно каждой нары смежных коллекторных пластин концами проводников от милливольтметра. Показание прибора на той паре пластин, между которыми имеется замыкание на корпус, резко меняется.

Это объясняется изменением направления тока на обратное в одной части секции, как показано на рис. 10, а; направление тока в этой же секции при отсутствии замыкания на корпус показано на рис. 10, б.

В случае волновой обмотки поочередно

касаются двух коллекторных пластин,

находящихся точно на расстоянии шага

по коллектору. Признаки наличия замыкания

на корпус те же (см. рис.

10, в).

случае волновой обмотки поочередно

касаются двух коллекторных пластин,

находящихся точно на расстоянии шага

по коллектору. Признаки наличия замыкания

на корпус те же (см. рис.

10, в).

Оба способа дают удовлетворительные результаты при хорошем металлическом контакте с корпусом. При плохом контакте, например, при весьма низком сопротивлении изоляции, эти способы не дают удовлетворительных результатов, и в этом случае применяют метод «прожигания».

Рис. 10. Пояснение к нахождению места соединения обмотки якоря с корпусом

Коллектор обвязывают несколькими витками голой проволоки. Нормальное напряжение через предохранитель и реостат присоединяют к проволоке и к валу якоря. Прохождение электрического тока через плохой контакт вызывает обгорание этого места, дугу и появление дыма. По этим признакам и обнаруживают дефект.

Иногда место замыкания на корпус можно найти, если шевелить по очереди секции у подозрите-льных мест (места выхода обмотки из пазов) и одновременно измерять сопротивление изоляции мегомметром. Шевеление секции создает изменение контакта, а следовательно, и изменение сопротивления. Вместо мегомметра можно пользоваться контрольной лампочкой, включая ее между коллектором и валом якоря. Дефект обнаруживают по миганию лампы при шевелении секции.

В сложных случаях, когда вышеуказанные способы не дают результатов, приходится путем распайки обмотки делить ее на части. Разделив обмотку на две части, проверяют мегомметром каждую часть в отдельности. Обнаружив замыкание па корпус в одной из половин, концы другой оставляют нетронутыми, а дефектную половину снова разделяют на две части. Так поступают до тех пор, пока точно не определится секция, имеющая замыкание на корпус.