Практическая работа №2

Тема: Изучение устройства и принципа действия контакторов, реле и бесконтактных переключающих устройств

Цель работы:

1 Изучение устройства и принципа действия контакторов, электромагнитных и тепловых реле, герконов и бесконтактных переключающих устройств.

2 Приобретение навыков в чтении схем аппаратуры управления и защиты электропривода

Оборудование и материалы

1 Фотиев М.М. электрооборудование предприятий черной металлургии. – М.: Металлургия, 1980, с.60-67, 73-80.

2 Методические указания для выполнения практической работы №3.

Ход работы

1 Изучить устройство и принцип действия электромагнитных контакторов переменного и постоянного тока.

2 Изобразить схему контактора постоянного тока и пояснить его принцип действия.

3 Изучить устройство и принцип действия теплового реле.

4 Изобразить схему теплового реле и пояснить его принцип действия.

5 Изучить устройство и принцип действия электромагнитного реле времени.

6 Изобразить схему электромагнитного реле времени и пояснить его принцип действия.

7 Изучить устройство и принцип действия герконового реле.

8 Изобразить схему герконового реле и пояснить его принцип действия.

9 Изучить назначение и виды бесконтактных переключающих устройств.

10 Изучить устройство и принцип действия сельсинного командоаппарата.

11 Изобразить схему сельсинного командоаппарата и пояснить его принцип действия.

12 Ответить на контрольные вопросы по вариантам:

Контрольные вопросы

1,5,9,13,17,21-Й вариант:

12.1 Почему наибольшее применение получили электромагнитные контакторы постоянного тока?

12.2 Для чего предназначена кнопка 3 теплового реле?

12.3 Для чего предназначена немагнитная прокладка 7 в электромагнитном реле времени?

12.4 Каким образом можно «отпустить» герконовое реле?

2,6,10,14,18,22,26-Й вариант

12.1 Для чего предназначены блок - контакты 8 в электромагнитных контакторах постоянного тока?

12.2 Для чего предназначена биметаллическая пластина в тепловом реле?

12.3 Для чего предназначена металлическая гильза 3 в электромагнитном реле времени?

12.4 В каком случае Uвых=0 в сельсинном командоаппарате?

3,7,11,15,19,23,27-Й вариант

12.1 Для чего предназначены главные контакты 4 в электромагнитных контакторах постоянного тока?

12.2 Для чего предназначен контакт 6 теплового реле?

12.3 Что необходимо сделать, чтобы увеличить выдержку времени в электромагнитном реле времени?

12.4 В каком случае Uвых=max в сельсинном командоаппарате?

4,8,12,16,20,24,28-Й вариант

12.1 Какой двигатель изображен на схеме электромагнитного контактора постоянного тока?

12.2 Какой ток протекает через нагревательный элемент 1 теплового реле?

12.3 Для чего предназначена пружина 4 в электромагнитном реле времени?

12.4 Для чего предназначена обмотка возбуждения ОВ в сельсинном командоаппарате?

13 Сделать вывод о проделанной работе

Приложение к практической работе №2 по дисциплине «Электрооборудование плавильных цехов»

Релейно-контакторная аппаратура

Широкое применение в простейших схемах автоматизированного электропривода находит релейно-контакторная аппаратура, основными элементами которой являются контакторы и электромагнитные реле.

Контактор представляет собой электромагнитный аппарат дистанционного действия, предназначенный для оперативных переключений силовых цепей двигателей, электротехнических установок и других потребителей.

К онтакторы

классифицируются по роду тока (постоянного

и переменного тока); по числу полюсов

(одно-, двух-, многополюсные); по

конструкции электромагнита (с прямоходным

якорем и с

якорем клапанного типа); по способу

гашения дуги (с дугогасительной катушкой,

с дугогасительной камерой и т. п.).

онтакторы

классифицируются по роду тока (постоянного

и переменного тока); по числу полюсов

(одно-, двух-, многополюсные); по

конструкции электромагнита (с прямоходным

якорем и с

якорем клапанного типа); по способу

гашения дуги (с дугогасительной катушкой,

с дугогасительной камерой и т. п.).

О

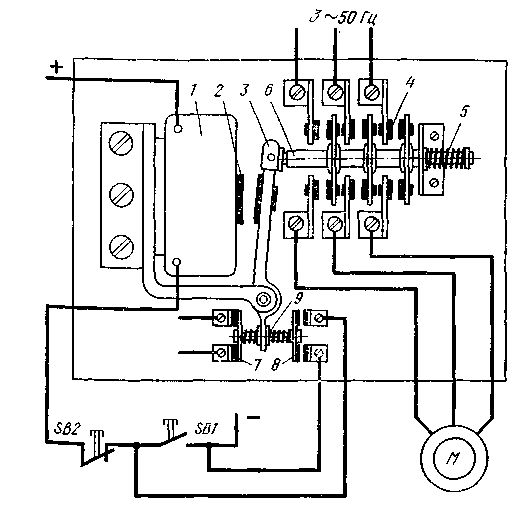

1- катушка; 2 - железный сердечник;

3 - подвижный якорь; 4 - главные контакты;

5 - возвратная пружина; 6 - изоляционный валик; 7,8 - блок-контакты

Рисунок 1 – Схема электромагнитного контактора постоянного тока

сновными элементами контактора (рис. 1) являются втягивающий электромагнит (катушка) 1, железный сердечник 2, подвижный якорь 3, главные контакты 4, вспомогательные контакты (блок-контакты) 7, 8, возвратная пружина 5. При нажатии на пусковую кнопку SB1 включается катушка 1 контактора, которая при этом возбуждается и притягивает якорь 3. Якорь с помощью изоляционного валика 6 жестко соединен с главными подвижными контактами и посредством рычажка 9 — с подвижными блок-контактами 7, 8. Контакты при этом переключаются. Главные контакты 4 замыкаются, присоединяя электродвигатель М к сети. Блок-контакты 8 (замыкающие) при этом замыкаются, а блок-контакты 7 (размыкающие) размыкаются.Для остановки двигателя нажимают кнопку SB2 (стоп). Катушка контактора обесточивается, якорь под действием возвратной пружины 5 и собственной массы отпадает, главные контакты 4 размыкаются, двигатель отключается от сети.

Таким образом, все контакты контактора делятся на замыкающие и размыкающие. Замыкающие контакты 4 и 8 при включенной катушке данного аппарата замкнуты, а при отключенной катушке разомкнуты. Размыкающие контакты 7 при включенной катушке разомкнуты, а при отключенной замкнуты. Как отмечалось, контакторы могут иметь катушки постоянного и переменного тока. Более надежно работают контакторы с катушками постоянного тока, у которых отсутствуют гудение, вибрация, а пусковые броски тока минимальны. По этой причине в электроприводе металлургических механизмов и агрегатов используют в основном контакторы с катушками постоянного тока, получающими питание от специального выпрямителя небольшой мощности. Время включения контакторов составляет 0,05—0,5 с, а время отключения 0,03—0,05 с.

Промежуточными называются

многоконтактные электромагнитные

реле, используемые с целью «размножения»

поступающих на его вход сигналов, а

иногда для их усиления. Серийно

выпускаемые универсальные промежуточные

реле имеют от 2 до 10 пар контактов.

Катушки их рассчитаны на

номинальные напряжения 24—660В; контакты

на номинальный

ток 0,4—10А; механическая износостойкость

контактов 16·106 циклов.

Промежуточными называются

многоконтактные электромагнитные

реле, используемые с целью «размножения»

поступающих на его вход сигналов, а

иногда для их усиления. Серийно

выпускаемые универсальные промежуточные

реле имеют от 2 до 10 пар контактов.

Катушки их рассчитаны на

номинальные напряжения 24—660В; контакты

на номинальный

ток 0,4—10А; механическая износостойкость

контактов 16·106 циклов.

В

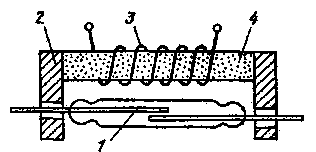

Рисунок 2 - Схема устройства геркона

се более широкое применение находят промежуточные герконовые реле с электромагнитной памятью (рис. 2). Геркон 1 помещен в магнитное поле магнитотвердого феррита 4 с наконечниками 2. Импульс тока в катушке 3 приводит к срабатыванию реле — контакты 1 замыкаются, оставаясь замкнутыми и после окончания импульса тока управления за счет намагничивания ферритового сердечника. Для отпускания реле необходимо подать импульс тока обратного направления. Значение этого обратного тока должно быть таким, чтобы ферритовый сердечник размагнитился, но не перемагнитился, иначе контакты снова замкнутся. Число контактов 1:10; потребляемая мощность катушки 0,1—2,0Вт. Достоинствами герконов являются высокое быстродействие, износоустойчивость (до 109 срабатываний), малые габариты, невысокая стоимость.

П

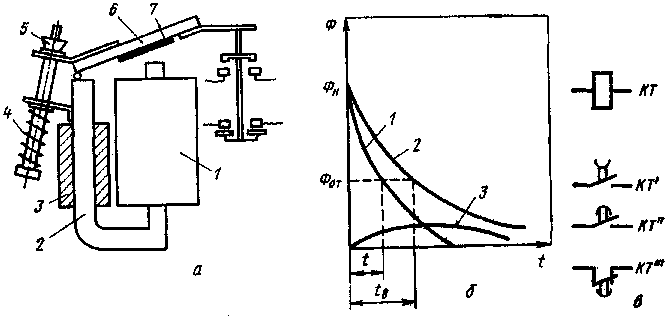

а —схема; б — графики изменения магнитного потока; в —условные обозначения (КТ — катушка, КТ΄΄ — замыкающий контакт с выдержкой времени при замыкании; КТ΄- замыкающий контакт с выдержкой времени при размыкании; КТ΄΄΄ - размыкающий контакт с выдержкой времени при замыкании)

Рисунок 3 - Электромагнитное реле времени

о ходу многих технологических процессов часто требуются временные задержки (выдержки времени) между технологическими операциями. Для требуемого в этих случаях отсчета времени используются реле времени различных типов: электромагнитные, тепловые, пневматические, полупроводниковые, двигательные, реле с часовым механизмом и т. п. Наибольшее применение в схемах электропривода находят электромагнитные реле времени постоянного тока. Выдержка времени обеспечивается благодаря замедлению отпадания якоря реле после отключения его катушки. Для замедления отпадания якоря на магните-провод 2 (рис. 3, а) насажена массивная металлическая гильза 3. После отключения катушки 1 действовавший в сердечнике магнитный поток Фн спадает по кривой 1 (рис. 3,б). Этот изменяющийся поток наводит э.д.с. в короткозамкнутом витке (гильзе). В нем появляется ток, который создает дополнительный магнитный поток (кривая 3), препятствующий (по правилу Ленца) исчезновению основного магнитного потока. Результирующий магнитный поток в сердечнике (кривая 2) спадает более замедленно. Отпадание якоря 6 (после отключения катушки) происходит при снижении ее магнитного потока до величины Фот, при которой электромагнитная сила притяжения станет меньше отрывающего усилия пружины 4. Как видно из рис. 4, выдержка времени реле при наличии короткозамкнутого витка увеличивается и достигает величины tв. Для грубого регулирования выдержки времени между якорем и сердечником крепят тонкую (0,1—0,5 мм) немагнитную прокладку 7, с помощью которой изменяется индуктивность магнитной цепи реле, а следовательно, и выдержка времени. При наличии прокладки номинальный магнитный поток снижается, и выдержка времени уменьшается. Более тонкое регулирование выдержки времени осуществляется винтом 5. При уменьшении натяжения пружины 4 увеличивается выдержка времени, так как уменьшается величина Фот.